龍福寺(山口市大殿大路)

山口県山口市大殿大路の龍福寺とは?

山口市大殿大路にある曹洞宗寺院。毛利隆元が大内氏館跡地に建立した大内義隆の菩提寺です。元氏寺・興隆寺から移築された建物が本堂となっていたり、長門深川・大寧寺にある義隆墓碑の模造品が置かれていたり、興隆寺梵鐘のレプリカがあったり……と、大内氏にゆかりある品が見渡せる有難い寺院さまです。展示品が充実した資料館もあり、とりあえず、大内文化のいろはを学びたいと思う方にとっては、絶対に外せない観光資源です。

龍福寺・基本情報

住所 山口市大殿大路119番地

山号・寺号 瑞雲山・龍福寺・釈迦如来

宗派 曹洞宗

資料館入館料 高校生以上200円、小・中学生150円

資料館開館時間 9:00~17:00(年中無休)

※入館料、開館時間については、必ず事前に最新情報のご確認をお願いいたします。

龍福寺・歴史

建永元年(1206)、大内満盛が白石に臨済宗の寺院を建立し、宝珠山瑞雲寺と号した。

延元元年(1336)、大内弘直は瑞雲寺を再建し、菩提寺とした。

享徳三年(1454)、大内教弘は雪心和尚を中興開山として、曹洞宗に改宗、寺号も瑞雲山龍福寺と改める。

・その後、大内義隆の奏請により修築、勅願寺化。

天文二十年(1551)、兵火によって焼失。

弘治三年(1557)4月、毛利隆元が義隆の菩提寺として、大内館の跡地に龍福寺を再興した。

明治十四年(1881)、隆元再建の寺院も火災により焼失。

明治十六年(1883)、修築。元大内氏の氏寺・興隆寺から釈迦堂を移築し、本堂とした。

毛利隆元が、龍福寺を「舅」の菩提寺として現在地に移したのが、弘治三年(1557)であることは、単なる偶然ではありません。毛利家が防長に進出してきたのは、大内氏が毛利家によって滅ぼされたからに他なりませんが、はからずもこの年が「義隆の七回忌」であったのです。

ちなみに、隆元は、かつての大内氏の館があった場所に寺院を移しました。義隆と大内氏を偲ぶための思いからだと思います。つまりは、現在「大内氏遺跡」として国からも史跡認定されている史跡群のうち、「大内氏館跡」はその中心にあたるところに龍福寺が建立されています。このことは、自治体が進める館跡発掘調査などにおいて、寺院さまがある部分を掘り返せないという事態を招きました。ただし、ここでは、龍福寺を大内氏館跡の一部分ではなく、純粋に寺院さまとして扱います。その他大勢の地元の方々も同じ思いでしょう。

龍福寺・みどころ

大寧寺にある大内義隆主従の供養塔、氏寺・興隆寺梵鐘のミニチュアなどがあり、興隆寺からは本堂も移築されています。結果、大内氏の歴史をコンパクトにまとめたような場所となっています。資料館も充実しているので、山口に来たら最初に訪れるべきところです。

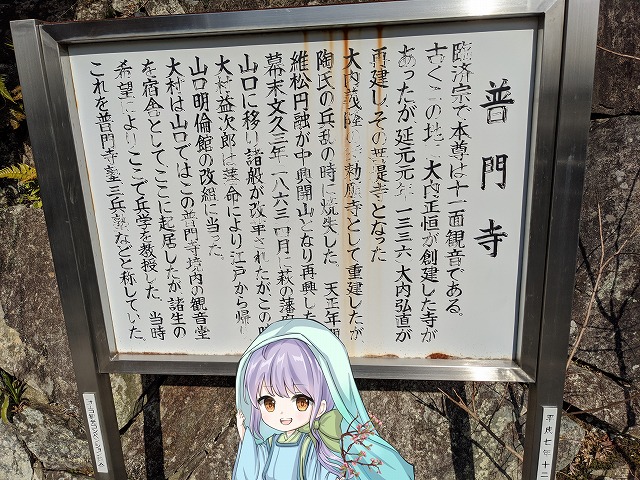

宝現霊社

始祖・琳聖太子から最後の当主・大内義隆公に至るまでの大内家歴代当主を祀ったもので、龍福寺の鎮守です。元々の社殿は築山大明神さま(教弘公)が築山館に建てたものであったそうです。

江戸時代においても毛利家が祭祀を続け、明治時代には「多々良神社」と呼ばれていたこともあったといいます。現在の社は江戸時代に建てられたものです(参照:説明看板)。

豊後岩

なにゆえにこんなところにこんな岩が? と思うけど、きちんといわれがあります。この寺院はもと大内氏館跡だった場所に立てられています。かつての館には見事な庭園もありました。当時、庭園の主は中国、四国地方に広大な勢力範囲をもっていたから、豊後国もその支配下に属していたのです。だから、庭園を造るにあたり、豊後国から岩を運ばせました。ふるさとを遠く離れた岩たちは、雨の夜になるたびに、故郷を恋しがって泣いたといわれています。(参照:説明看板)

雅な宴は夢幻か。西の京は跡形もなく滅び去ってしまいましたが、かつての庭園の岩だけが寂しく残されています。今も豊後国を思って岩たちが泣く夜があるのでしょうか?

しあわせの鐘

大内氏の氏寺であった興隆寺の鐘を模したものです。実物は大内義隆公が興隆寺に寄進した梵鐘で、重要文化財指定となっているものです。

せっかく山口に来ているのなら、興隆寺をご訪問しないのはもったいなさ過ぎますが、先を急ぐ旅であれば、こちらの鐘で実物を見たことにすることもできなくはないかも。「しあわせの鐘」というネーミングがおしゃれですね。⇒ 関連記事:興隆寺

大内主従供養塔

「開基大内義隆卿の開基四百五十回大遠忌」にあたる平成十二年に建立された供養塔。長門湯本大寧寺にある実物の宝篋印塔を原寸大に複製したものであるといいます。その左手にある十三重塔は義隆に付き従って亡くなった家臣や、公卿等の供養塔です。このほかにも、義隆公辞世の句碑などがあります。

大寧寺は山口市内からかなりありますので、ご旅程によってはかわりにこちらの供養塔をお参りすることですませることも致し方ないかと思います(そもそも、義隆公菩提寺は龍福寺さまなので、どうしても墓所を訪れたい、という方でなければ、お参りはこちらで叶います)。ただし、大寧寺も奥ゆかしくて素晴らしい寺院さまなので、時間に余裕ができたら、ぜひ、ご訪問なさることをおすすめします。(参照:説明看板)⇒ 関連記事:大寧寺

本堂

明治十四年(1881)、龍福寺は火災によって焼失したため、毛利隆元さんが再興した当時の建物はほとんど残されていません。現在の本堂は、興隆寺から移築されたもので、元は同寺の釈迦堂であった建物です。興隆寺は周知の通り、大内氏の氏寺だった寺院で、この本堂は文明十一年(1479)に建立されたものといわれ、その後、大永元年(1521)、凌雲寺さま(義興公)が再建したとされています。

明治十六年(1883)の修築で、元々こけら葺だった屋根が桟瓦葺となり、大内文化を愛する方々から惜しまれていました。平成時代に保存工事が行なわれ、現在は室町時代の姿に戻りました。重要文化財に指定されています。(参照:『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、説明看板)⇒関連記事: 興隆寺

龍福寺本堂

ふりがな : りゅうふくじほんどう

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/寺院

時代 : 室町中期

年代 : 室町中期

西暦 : 1393-1466

構造及び形式等 : 桁行五間、梁間五間、一重、入母屋造、桟瓦葺

指定番号 : 01310

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1954.09.17(昭和29.09.17)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県山口市大殿大路

所有者名 : 竜福寺出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3213

龍福寺史料館

史料館は、元禅堂だった建物です。明治時代の火災による被害を免れ、現在にまで伝えられたのです。内部展示物が充実していることだけに気をとられず、建物にも注目してみてください。山口県指定の有形文化財「大内義隆画像」などを見ることができる(参照:『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』)ほか、大内氏に関する展示が多数あり、年表などで歴史を学ぶこともできます。

中に入りましたが、ものすごいボリュームでした。200円(202309現在)は安すぎると思います。

大内義興公「馬上展望」像

サビエルの井戸

山口市ボランティアガイドの会、ガイドさんが教えてくださったサビエルが井戸端で布教した、という井戸です。もちろん、サビエル布教当時の実物ではなく、レプリカとなります。龍福寺の門前通りにありました。付近に説明看板の類は見付けられませんでしたので、ガイドさんのご案内がなければ気付かなかったと思います。この場所にあることの根拠は不明ながら、きっと理由があるはず。この場所で布教していたという、そのもズバリの場所であったとしたら、大内氏館跡の目と鼻の先です。すごい場所で布教していたんですね(まあ、許可が下りていたからだけど)。⇒ 関連記事:サビエル記念聖堂

龍福寺(山口市大殿大路)・所在地とアクセス

所在地 & MAP

所在地 山口市大殿大路119番地

アクセス

山口駅から町歩きなさることをおすすめします。となりの大内氏館跡(庭園と土塁)、築山跡をはじめ、あれもこれも大内氏時代を偲ぶことができる観光資源が目白押しであるゆえにです。また、山口の街並み(通りなどですね)そのものが、歴史的遺産であることから、歩かなければ大内文化を満喫できない、という意味合いもあります。

できれば、ボランティアガイドの会さまに事前にご連絡をして、ご案内いただくのがよいと思います。市販のガイドブックの類(最近はインターネット検索などが主体かもですが)では調べられない、地元の皆さまならではの貴重なお話がたくさん拝聴できます。

参照文献:大内文化探訪会様『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、寺院説明看板、『山口県の歴史散歩』、国指定文化財等データベース(文化庁)

龍福寺(山口市大殿大路)について:まとめ & 感想

- 龍福寺は大内義隆の菩提寺である

- 毛利隆元により、元大内氏館があった場所に建てられた

- 本堂は元氏寺興隆寺から移築された建物である

- 資料館の展示品がとても充実している

山口市内には、山ほど見るべきものがありますが、絶対に外してはならない訪問場所の一つです。特に「大内文化」の真髄について極めたいと思っている方は、とりあえず龍福寺の資料館を見学しましょう。展示品が貴重なものばかりであることのほか、年表などもあって歴史の流れを理解することができるからです。唯一残念なのは学芸員さんなどが常駐しておられないことくらい。

付近には大内氏館跡(庭園)、築山跡などもあり、龍福寺を見ないで帰る人はいないと思いますが、資料館には入らなくていいや、という方は必ず入りましょう。入館料が格安ですので、コストパフォーマンスを考えたら入らずに通過してしまうことは非常にもったいないです。

キャッシュレス決済が普及した現代、意外と困るのが、小銭を所持していないことです。現状、受付の方などが常駐なさっておられず、お金がないから入れなかった……ということは、裕福な方でも起こり得る事態ですので、くれぐれもご注意くださいませ。最悪、寺院の方にお声かけすれば、両替や釣り銭受け取りは可能とは思いますが、お手間をとらせてしまうことになってしまいます。

なお、入館料や開館時間は変更されているかもしれませんので、参拝前に最新情報のご確認をお願いします。

世の人は、毛利家が主である義隆を追い落とした叛乱家臣一味を倒し、その仇を取ってくれたとしています。厳島で勝利したことに始まって、すべては大内氏のための「義戦」であった、と。これは、大内義長を最後の当主と認めないような「古い考え方」です。もちろん、中世の戦というものは、「大義名分」なんて、なんだっていいのです。要するに、勝てばいいわけで。その後、明治維新に至るまで毛利家=山口となってしまいましたので、毛利家は解放者であったという考え方はフツーに主流となったと思われます(根拠なし)。それに異を唱えるような人は、すべて淘汰されたであろうからです(それら叛乱の最大のものが大内輝弘だったりします)。

現代を生きる我々には、過去の統治者たちの思想などもはや、どうでもいいことです。現在は叛乱家臣や大内義長への評価も見直されています。ただし、この地に龍福寺を移し、義隆の菩提を弔った毛利隆元の舅への思いは真実だと信じています。心優しい方だったのだろう、と。

- 山口着いたんですが、まずはどこへ行けばいいのでしょう?

- 氏寺興隆寺行ったのに、古い建物がほとんどありませんでした……。(ここの本堂が大永年間に建てられたかつての釈迦堂です!)

オススメ度:(基準についてはコチラ)

資料館は素晴らしいですし、寺院さまも申し分ないです。ただ、大内氏を滅ぼした毛利家が建てた寺院だと思うと心中やや複雑でして。しかも、大内氏館跡地に寺院さまを建ててしまわれたことで、この部分に関しては、元の館跡の発掘調査ができなくなってしまいましたよね……。ということで、興隆寺釈迦堂あるけど基準値に +α はしませんでした。

最初「有料」だから資料館入らなくていいや、って帰ってしまったことを、再訪するまでずっと後悔し続けました……。

150円じゃないか!

【更新履歴】 20230927 一部修正、20250720 一部加筆、国指定文化財等データベースリンク等追加