泰雲寺(山口市小鯖)

山口県山口市の泰雲寺とは?

泰雲寺は、山口市小鯖にある曹洞宗寺院です。山号を月光山といい、石屋真梁を開山として、大内盛見が建立した「闢雲寺」がその前身です。盛見の子・教弘が亡くなると当寺院に葬られ、その菩提寺となりました。大内氏の滅亡後、小早川隆景の菩提寺となり、その法名から泰雲寺と改名され、現在に至ります。

大内教弘、小早川隆景とその夫人の菩提寺として、また、「防長五刹」のひとつとされ、江戸時代には防長僧禄司が置かれるなど、曹洞宗の名刹として名高い寺院さまです。

泰雲寺・基本情報

住所 〒7530212 山口市小鯖2358

最寄り駅 山口駅 ⇒ 鳴滝バス停から徒歩圏

山号・寺号・本尊 月光山・泰雲寺・釈迦如来

宗派 曹洞宗

※山号は「がっこうざん」と読むのが正しい。(参照:泰雲寺様発行『月光山泰雲寺の歴史』)

泰雲寺・歴史

「防長五刹」の一つだった由緒ある寺院で、江戸時代には防長僧禄司が置かれていました。最初は大内教弘の菩提寺、のちに小早川隆景夫妻の菩提寺となります。創建当時は、現在地より5km奥、宇津木畑(棯畑)葦谷にありました。

元々この辺りにあった、と伝えられる場所はかなり奥まっていました。車で通りすぎて一瞬のチラ見でしたが、そもそも場所の特定は地元の方でも難しいようです。参拝の便宜を考えて下に下りて来られたのです。

泰雲寺跡地付近を通過したのちの光景です。何も残っていないため、ココが絶対にそうです、という場所は特定しがたく、だいたい、という感じになります(そもそも、ココはその『だいたい』を通り過ぎています)。ただし、付近はしばらく同じ様な景色が続きましたので、雰囲気だけならばお伝えできると思い掲載します。

略年表

応永十年(1404)、大内盛見が建立。開山は石屋真梁。寺号は闢雲寺といった。

応永一四年(1407)、二世・定庵守禅が住持となる。

応永一八年(1411)、闢雲寺火災で全焼。無住となる。

二世・定菴も石屋真梁同様、薩摩国の者。彼が住持となった頃、「結制の僧は常に一千人に及んだといわれる」(『月光山泰雲寺の歴史』)とあるから、当寺院の隆盛ぶりが知れよう。火災で焼け出されたのちは、大寧寺に向かっているな。

応永三〇年(1423)、大内持世が開山の弟子・覚隠永本を招き、三世となる。

永享元年(1429)、宇津木畑(棯畑)葦谷の地から現在の場所に移る。

宝徳元年(1449)、覚隠は弟子・大功円忠に住職を譲り、塔頭・方台院に移る。

享徳二年(1453)、覚隠が亡くなり、弟子たちは以後、一年ごとに交替で住職を務める論番を明治三年(1870)まで続けた。

寛正六年(1465)、大内教弘が伊予に出陣中に亡くなると、この寺院で葬儀を執り行い、闢雲寺殿大基教弘大禅定門と法名を授け、その菩提寺となった。

慶長十四年(1609)、小早川隆景の十三回忌に、その法名をとって泰雲寺と名を改めるとともに、隆景夫妻の菩提寺となる。

文久三年(1863)、闢雲寺と複名するも、明治二十三年(1890)再び泰雲寺となり、現在に至る。

(参照:『月光山泰雲寺の歴史』、泰雲寺様リーフレット)

大内氏の氏寺は基本的には禅寺、京都五山を中心とする臨済宗でしたが、必ずしもこれに限られるということではなく、例外もあります。大内教弘と夫人の菩提寺は曹洞宗でした。

教弘菩提寺 ⇒ 闢雲寺(本寺院)

教弘夫人菩提寺 ⇒ 妙喜寺(現・常栄寺)

闢雲寺の開山・石屋真梁は、薩摩国・島津氏の菩提寺・福昌寺の開山僧でもありました。石屋派は九州、壱岐対馬から琉球、朝鮮との交流も行っていたとされ、九州にはもちろん、大内氏の分国がありましたので、その繋がりでしょう。妙喜寺の開山・大功円忠は真梁の孫弟子にあたります。

(参照:『室町戦国日本の覇者・大内氏の文化をさぐる』)⇒ 関連記事:周防国と曹洞宗(禅宗とは何か?)

泰雲寺は、三世・覚隠永本を以て中興開山としています。その理由は、以下の通りです。

一、二十七年間も住職を務めた。

一、「十哲」と呼ばれる優秀な弟子たちを指導し、寺門を興隆させた。

寛永五年(1626)、寺院は火災によって全焼し、大内氏時代に寄進されたもの、古文書類はすべて失われてしまいました。これほど信仰篤い大寺院だったのに、ゆかりの品が何一つないのはこのためだったのです。またしても火災による焼失で、貴重な記録や品々が失われてしまったのか……と思うと、悔やまれてなりません。木造家屋の宿命とも言えますが、やりきれませんね。

(参照:『月光山泰雲寺の歴史』)

泰雲寺・みどころ

山口市の郊外、鳴滝のそばにある、自然豊かな奥ゆかしい古刹です。大内盛見の信仰篤く、その子・教弘の菩提寺になるなど、大内氏ゆかりの寺院。重要文化財的なものはないものの、長く続く廻廊や、閑かな境内は美しく、時が経つのを忘れます。開山はじめ、供養塔が多数あり、大内教弘、小早川隆景、隆景夫人とわかりやすいものだけでも四基もありました。信者の方々から寄贈された石像の類が大量にあり、人々の信仰のほどが伺えます。それらの石像を見て回ることも楽しいです。

寺院様リーフレットでは、つぎのような秘宝が紹介されていました。

泰雲寺鎮護・道一大権現、鳴滝三宝・大荒神、秘宝・一ツ拍子木、秘宝・白蛇香合(四祖香合)

リーフレットは本堂内で無料配布されているので、秘宝を見て見たい方はぜひご参拝ください。

※リーフレットに写真が載っているだけで、実物が展示公開されているわけではありません。

山門

『大内村誌』には、江戸幕府のせいで広島から追い出された毛利家の方々は、領地を減らされたことなどによる財政難のため、大内氏時代の寺院そのたを縮小・廃止せざるを得なかった旨、記されています。その中に、元乗福寺山門が、「泰雲寺に売却」された、という記述がございます。

さて、この山門がその、乗福寺から売却された当時のものなのかどうか、そもそも、売却されたのであるというお話も、泰雲寺さま内にはどこにも書かれておりませんので、定かではありません(気付いていないだけでしたら、すみません)。

『大内村誌』にある「売却」は毛利輝元期のお話なので、もしもその当時そのままであったとしたら、相当に由緒ある山門ということになります。

本堂

江戸時代に書かれた書物『闢雲志』の「伽藍図」(参照:『月光山泰雲寺の歴史』)だと「客殿」と書かれている位置にあります。その図には、そもそも「本堂」という記述がないのですが、つまりは客殿というのが、本堂を指す用語なのかどうかについては、調べられませんでした。

※『闢雲志』の「伽藍図」はとにかく、こちらは紛れもなく本堂です。中はご住職がお勤めをする場所でした。

廻廊

ぐるっと長い廻廊が、非常に奥ゆかしいことが、泰雲寺さまの特徴でもあります。

僧堂

「坐堂」という札がかかっております。

大内教弘公供養塔

闢雲寺さまのお墓はどこにあるかわからないみたいです。亡くなられた地である、興置島(伊予国)には供養塔があり、じっさいにご覧になったという郷土史の先生のお話もお伺いしています(かつてどこかで、法泉寺さまが父の棺とともに伊予国から帰国した云々と書かれていたのを読んだ気がするのだけど、ひょっとしたら創作もしくは、比喩的表現として歴史書に書かれていたのかも知れず、今その典拠がわからない)。

『月光山泰雲寺の歴史』にも、「(教弘の)墓の所在地は不明」とあります。ご本には、ここで葬儀が行なわれ、法名が授けられたとは書いてあるけれど、埋葬されたとは書かれていません。ただし、亡くなった場所と菩提寺と両方に供養塔がある例は多数あるから、やはり葬られたのは現地ではなくてここであり、時間の経過とともに、所在がわからなくなってしまったのかもしれません。

ゆえに、寺院さま創建六〇〇年を記念し、ご住職によって、装いも新たに建立されたのが現在の供養塔です(参照:『月光山泰雲寺の歴史』)。

手前に「開山座禅石」が見えています。

近付いてみると、こんなに大きくて立派なものです。この供養塔は、大きいことと、囲い(?)の石柵が横に渡されていることとで、正面から画面いっぱいに供養塔だけの全体像を撮影することが難しい構造となっています。むろん、供養塔は、築山大明神さまのご仁徳を偲んでお参りするためのもの。写真撮影用モニュメントではありません。

ご覧のように、柵の中には入ることができますので、お花を手向けたりすることも可能です。

開山供養塔

教弘公供養塔の傍にあります。

小早川隆景公供養塔

これは「供養塔」で、墓は広島県三原市にあります。⇒ 関連記事:米山寺・小早川家墓所(新高山城記事内)

弁財天

『闢雲志』の「伽藍図」(同上)によれば、隆景供養塔左手前のほうに池があって、そこに弁財天がおられたとか。これは見るからに新しいので、当時のままとも思えませんが、かつての景観を忠実に再現しようと改めて安置されたのかもしれません。

小早川隆景夫人供養塔

毛利家が江戸幕府のせいで広島を追い出されたのち、隆景夫人(=正室・満寿殿)は大内問田に移り住んだので、問田大方とも呼ばれました。亡くなった後、そのお屋敷は「隆景寺」という寺院となりますが、のちに萩に移されたため、お墓だけがこちらに安置された模様です。ちなみに、隆景寺は「りゅうけいじ」とお読みし、ご主人のお名前と発音が違います。

大荒神の由来

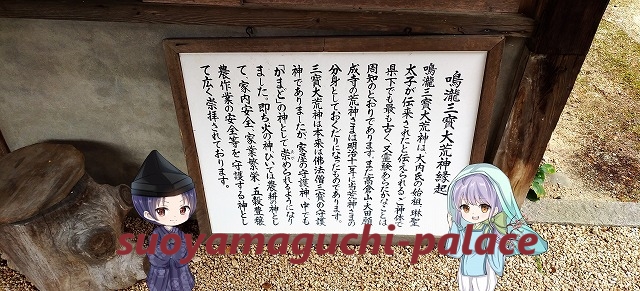

「鳴瀧三宝大荒神緣起

鳴瀧三宝大荒神は、大内氏の始祖、琳聖太子が伝来されたと伝えられるご神体で 県下でも最も古く、又霊験あらたかなことは 周知のとおりであります。また高倉山・大田願成寺の荒神さまは明治十年に当荒神さまの分身としておくだりになったものであります。三宝大荒神は本来は佛法僧三宝の守護神でありましたが、家屋の守護神、中でも 「かまど」の神として崇められるようになりました。即ち火の神ひいては農耕の神として、家内安全、家業繁栄、五穀豊穣、農作業の安全等を守護する神とし 広く崇拝されております。」(看板説明文)

この看板は、僧堂入り口脇に立てかけられていました。二月と六月には三宝荒神祭が行なわれているそうで、信仰のほどが伺えます。神様のお姿はリーフレットで見ることができました。

大雄無参頌徳之碑

明治時代の無参得之(大雄無参)ご住職の功績を称えるために造られた頌徳碑です。

千手観音

山門をくぐってから、両脇にこのような石像がたくさんあり、見ていて飽きません。つぎの写真はとてもユニークですが、果たして何を彫ったものなのかは、地元のガイドさんもご存じではありませんでした。

附・鳴滝

鳴滝川は宇津木畑から出て、泰雲寺の山を通って下って行く途中、滝となって激しく流れ落ちます。これが鳴滝で、上から順に一の滝、二の滝、三の滝と呼ぶそうです。普通の観光客が目にするのは三の滝ということなので、恐らくはこれも、三の滝かと思われます。

滝といえば修験者で、じっさい、ここは修行の場だったそうです。さらには、景観がみごとなことから、滝を観賞し歌を詠む、といった風流な人々も来訪しました。『泰雲寺の歴史』にはそれらの歌(全部漢詩みたい)についての解説もありました。素人にそれらは難しすぎたので、中原中也もこの滝のことを歌に詠んでいて、その碑もある、ということだけ記しておきます(ただし、説明看板だけで、中原中也の詩碑は撮影していませんでした)。

滝周辺にはほかに、不動明王や石鎚神、道一権現などの神様が祀られているらしく、特に道一権現は、鳴滝三宝大荒神、王子権現(鳴滝神社)とともに泰雲寺の守護神であるといいます。道一権現、鳴滝三宝大荒神については、寺院本堂の無料配布リーフレットでもそのお姿を拝めますが、王子権現はかつて王子宮が建っていた場所に「跡地」を表わす石碑があるだけ(未見)。この王子宮というのは、大内弘世が永和元年(1375)に建立したものというから、現在にも伝えられていたとしたら、スゴいことだったと惜しまれます。

なお、滝付近には雨乞いの碑とか、神様像がありましたが、山と寄進像がある泰雲寺様のこと、おそらくはそのような寄進されたものであり、不動明王だの、石鎚神を見てはいないと思われます。

謎の神様像。滝のところにあったため、ゆかりあるものかと思いきや、違うみたいで。ただ……かつて修行の場であった名残で不動明王像などが残っている、ということですので、雰囲気的に不動明王さまに似ていなくもありません。残念なことに、石仏を見て、何時代くらいの作品だ! とぱぱっと反応できませんから、中世修行の場であった頃に作られたものです、などと書いた途端、あれは平成○○年に私が寄進したものです、となりかねません……。

というようなわけで、滝付近にあった謎の神様、とするよりほかありません(でもさ、科学技術が発展した現在、雨乞いの祈禱が行なわれるとは考えにくいので、雨乞いの碑が最近寄進されたものとは思えませんよね? となると、神様もけっこう年代モノである可能性が……。いやしかし、雨乞いはとにかく、重要なイベントに雨が降って欲しくないという理由で祈禱をお願いすることは現在も普通にあることなので……。いえいえ、農家の方ならば、現代でも雨乞いのお願いがあり得るか。はっきりしないのって、ものすごく気持ち悪い……)。

鳴滝川

俺たち、ガイドさんと一緒に滝を渡って冒険しちゃったんだ。パワフルで優しくて、とっても素敵なガイドさんだった。楽しかったーー!!

五郎やガイドさんは勇敢な冒険者だけど、ミルはトロいからびしょ濡れになってしまいました……。

泰雲寺(山口市小鯖)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒7530212 山口市小鯖2358

アクセス

山口駅から防府行きバスに乗り、鳴滝バス停から徒歩圏。となりに禅昌寺もあるので(禅昌寺前バス停)、二つまとめてお参りするのがお得です。

参照文献:泰雲寺様リーフレット、『月光山泰雲寺の歴史』、『大内村誌』、『室町戦国日本の覇者・大内氏の文化をさぐる』

泰雲寺(山口市小鯖)について:まとめ & 感想

- 石屋真梁を開山として、大内盛見が建立した曹洞宗寺院

- もとは「闢雲寺」といい、所在地も現在地より奥まった宇津木畑(棯畑)葦谷であった

- 大内持世の時、現在の場所に移された

- 大内教弘が亡くなると、この地に埋葬され、その菩提寺となった

- 大内氏滅亡後、小早川隆景の菩提寺となり、その法名から「泰雲寺」と改名された

- 「防長五刹」のひとつとされ、江戸時代には防長僧禄司が置かれるなど、たいそう由緒ある寺院であった

- 応永年間、江戸時代の寛政年間と二度に渡り火災によって全焼しているため、盛見期から続く大内氏時代のゆかりの品々が遺されていないことが、非常に惜しまれる

- 境内には小早川隆景と大内教弘の供養塔、小早川隆景夫人の墓所がある

山口市内からやや離れているため、常に観光客でごった返しているような観光資源としての寺院さまではありません。逆にそのおかげで、閑静とした奥ゆかしい佇まいを満喫することができます。観光客で溢れていないからといって、信仰を集めていないなどということはありません。信者の方々から贈られた数え切れない立派な仏像類の数々を見てもわかる通り、由緒ある名刹として現在も人々の篤い信仰を受けておられます。

防長五刹のひとつに選ばれ、江戸時代には僧録司も置かれていたことなどから分る通り、たいへんに格式の高い寺院さまです。伽藍の焼失という不幸な出来事があり、貴重な史料の類が失われるなどしましたが、現在に至るまで刻まれてきた歴史の重みは変りません。

築山大明神さまの墓所が行方不明となってしまい、現在あるものは新たに造ってくださった供養塔であること、小早川隆景さんの墓所は広島県にあるため、こちらにあるのは同様に供養塔であることを残念に思う方があるかもしれませんが、こちらにお伺いすればお二人の偉業を偲ぶことができることにかわりはありません。安心してお参りください。

なお、本堂で販売されている山本一成先生の『月光山泰雲寺の歴史』というご本が素晴らしいです。寺院さまの歴史がまるっとわかるだけではなく、大内氏の曹洞宗信仰などについてもきわめて詳細に書いてくださってあり、そうだったのか! と感激できます。わずかに 300 円の小冊子形式のものながら、そこら辺の専門書よりはるかに価値があります。前回購入したいと思い、小銭がなかったので、本を買うために再訪。すると、隣になんと、『闢雲志』が。こちらは高額な和綴じ本であるので、さすがにそのまま代金を置いて持ち帰るのも気が引けてお声かけ。ご住職のお手を煩わせてしまいました。現状、見てもさっぱりですが、そのうち読めればと思い、大切にいたします。ありがとうございました。

俺、ここの寺院大好きだよ♪ 上手く説明できないんだけど、ここに来るとなんだか敬虔な思いになるんだ。

そうだね。ミルもこの寺院さまが大好き。清水寺とは「好き」の中身が微妙に違うみたいで、上手く説明できないんだけど、寺院さまにもそれぞれ個性があるから、「好き」という思いもそれぞれに中身が異なるのは当然だよね。

ガイドさんと鳴滝で冒険したことも、生涯忘れないと思うよ♪

あああ、それはもうやりたくないかも……。でも滝に打たれて(?)濡れちゃったことも、得がたい体験だったよね。鳴滝の荘厳さも含めて、自然の懐に抱かれた奥ゆかしい寺院さまです。