防府市車塚町の車塚妙見社とは?

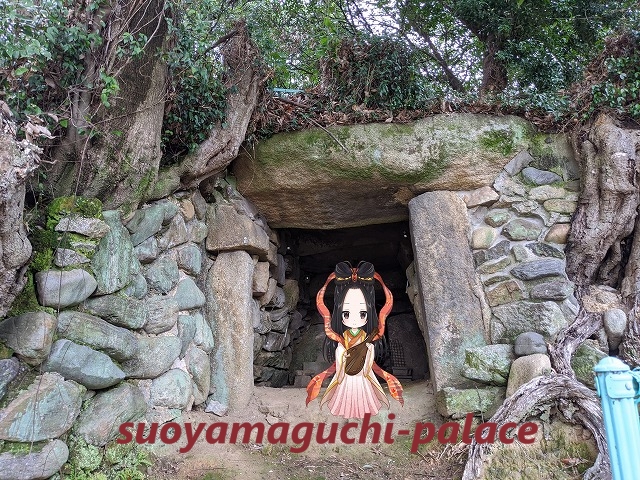

正式名称「天御中主神社」。しかし、いまなお「通称」として妙見さまと呼ばれています。琳聖太子の車を埋めて塚を築いたという言い伝えがあり、車塚という地名はそれに関連しているのでしょう。「車塚古墳」と呼ばれる古墳時代の遺構が残されており、崩壊寸前ゆえ中には入れないものの、フェンス越しにその姿を見ることができます。

大内氏時代、この古墳付近に妙見宮を造り、妙見、琳聖、聖徳太子を祀っていたらしきことが分っています。古墳の一部は妙見宮造営の際に削り取られたとか。古墳研究者からしたら残念なこと極まりないですが、妙見宮のほうも今は影も形もありません。けれども妙見信仰のみは現代まで引き継がれ、社殿もきちんとあります(あくまで、天御中主神社ですが)。

車塚妙見社(天御中主神社)・基本情報

住所 〒747-0811 防府市車塚町 5ー38

祭神 主祭神:天御中主神、配祀神:大已貴命、猿田彦命

主な祭典 例祭(九月第一日曜日)、風鎮祭(九月一日)

社殿 本殿、幣殿、拝殿

境内神社 稲荷神社

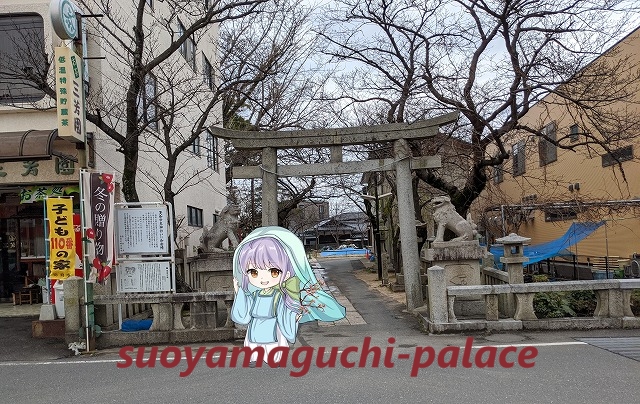

主な建物 鳥居、狛犬、大燈籠、神徳碑、社務所、神庫

社宝 車塚古墳(市指定文化財)

(参照:『山口県神社誌』)

車塚妙見社(天御中主神社)・歴史

創建は推古天皇二十四年(625)とされる。古くは車塚妙見社といった。境内に古代の古墳があり、神社の社宝となっている。妙見は大内氏の氏神ゆえに、篤く信仰された。神仏分離で妙見社は天御中主神社となったが、現在も妙見社として親しまれ、地元の方々に大切にされている。

車塚古墳と琳聖太子伝説

古墳の説明看板によれば、車塚古墳は古墳時代後期六世紀頃に造られたと考えられる前方後円墳で、「上から見ると円形と台形が合体した鍵穴の形」をしている。このような形状は古代の車に似ていることから「車塚」と呼ばれており、同じような古墳は全国に数多くある。つまり、「車塚」というのはこの古墳独自の固有名詞というわけではない。

ところが、この古墳には大内氏の始祖・琳聖太子にまつわる伝説が残されている。江戸時代に書かれた『風土注進案』によると、琳聖太子が遊幸の最中、乗っていた車が動かなくなっため、捨ててしまった。古墳は村人たちがその車を埋めた塚だという。(参照:『山口県神社誌』)

本当に琳聖太子の車と関係があるのかどうかなど確かめようがないが、県内各地に残る(県外にも)琳聖太子伝説の一つがここにもある、ということ。そして、ここの「車塚」古墳は、単なる車のような形をした古墳というだけではなくて、琳聖太子の車を埋めた「車塚」である、と見なされていることが特別なのである。

大内氏多々良宮と妙見社

車塚古墳説明看板では、琳聖太子の車については一文字も触れられていない。単なる言い伝えは、考古学的発掘調査とは無縁だからだ。しかし昔の人たちは信じていたから、『風土注進案』にも載っている。そしてこの伝説の出所は、どうやら大内氏の当主であるらしい。

『大内氏の文化を探る』というご本によれば、大内盛見は先祖伝説の中に、「琳聖太子」という人物を書き加えた最初の当主とされている。仏教の信仰篤かった盛見は、琳聖と聖徳太子、それに妙見菩薩という三つの要素を組み込んだ先祖伝説の原型を完成させた。

そのような工作の一環として、盛見は防府にあった古代の古墳を整備し、「多々良宮」という社をつくり、琳聖、聖徳太子、妙見菩薩をその祭神とした。周囲を削って堀を作り、松の木を植えるなど、かなり大掛かりな作業だったとされる。なるほど車塚古墳の説明看板の続きには、「この古墳は神社社殿建設時に後円部からくびれ部にかけて大きく削平され、また外周部も一部削られている」とあって、築造当初と現在見える形とでは違うものになっていることが指摘されている。別の説明看板には、「古墳の南半分は、大内氏ゆかりの神社建設によって削られ」ているとあり、まさに、大内盛見の工事を指していることがわかる。

盛見が琳聖の産みの親であるとするならば、琳聖という名前はそれ以前の歴史にはなかったことになるから、琳聖太子の車を埋めた云々の伝説は盛見以降に出来上がったのでなければ辻褄があわない。だとすると、江戸時代の調査でそのような伝説が収集されたとしても、盛見以前の時代には車塚古墳は単なる古代の遺跡の一つでしかなかったはずだ(現代の研究では佐波川流域を治めていた首長のもの、ということになっている)。

琳聖が始祖であるとし、その始祖を祀ったこの場所は一族にとってたいへんに神聖なものとなった。やがて周辺地域の人々の間にも琳聖という人物の存在が認識され、やがて伝説化していったのだろう。しかし、ここでひとつの疑問が生ずる。神社の創建年代が「推古天皇二十四年(625)」とされている点だ。

先祖伝説では琳聖が来日したのは推古九年(611)ということになっているから、二十四年(625)は琳聖が日本に来てしばらく後のことにある。琳聖自身が建てた由緒ある神社だというのなら、かなりそれらしい年代ではある。しかし、実際には盛見が工事をしているのだから、室町時代の創建ではないか。これ以前にも、古くから信仰されていた妙見社があってそれを改築したとか、そういう話ならわかるが。

よく考えてみると、大内氏に大切にされた神社である、ということ以外、延喜式に載っている式内社です云々のようなたいそうな由緒がないわけで。崩れかかった古墳の入り口がぽっかり開いた謎の世界への入り口のように思えた。

盛見はほかにも、氏寺・興隆寺の創始者が琳聖であると宣言している。興隆寺のほうは、盛見が生まれるよりずっと以前から存在した寺院だけれども、琳聖という名前を考え出したのが盛見だとしたならば、創始者が琳聖であるなんて話が本当のはずはない。

盛見がことほどさように先祖伝説の整理に奔走したのには理由があった。兄の義弘が応永の乱で敗死したのち、弟の盛見と弘茂との間で家督相続の争いが起こった。盛見はこの内訌に勝利し、幕府からも家督を承認されたものの、相続争いは家中の分裂を招き、領国支配の安定が望まれていたのだ。

大内氏では代替わりのたびにこうした内訌が起こるのが常だったので、当主となった者はそのつど、一門、家臣らを一つにまとめ、自らの正統性をアピールをする必要に迫られた。「正統性のアピール」って何だろう? と考える時、イマドキの感覚では氏寺だとか始祖だとかまるで思い至らないけれど、中世はまだまだこうしたルーツが重要視された時代だった。

いわゆる先祖伝説はそのような歴史的背景の中で、意図的に創作され整備されていったものだというのが、研究者の先生方の見解。(参照:『大内氏の文化を探る』)

子どもの神様

大内氏が氏神妙見を祀る神社として、妙見社を大切にしていたことは周知の通りだが、滅亡後はどうなってしまったのだろう? 統治者が毛利氏に替わったからといって、すぐさま神社の経営が危うくなるようなことはなかったようだ。永禄四年(1561)毛利元就も妙見社に神事領を奉献した、と由緒看板にもある。

その後のことは『神社誌』にも取り立てて重大な記述はない。神社の運営が厳しくなったのは大内氏の滅亡云々の時点ではなくて、戦後のことだった。理由は、この神社は「氏子のいない崇敬神社である」からだった。この「崇敬神社」の意味は、現在の知識では調べてもよく理解できない。しかし、氏子がいない、ということは(恐らくは経済的に)支えてくれる人々がいない、ということであろう。

氏子にかわって、神社を支え守ったのは、地元の人々だった。商店街が募金活動を行い、人々も積極的にその活動に参加するなどして資金をまかなったのである。さらに、この神社が「子どもの筋・ひきつけを直して下さる神様」として知られていたことを活用し、子どもを中心にすえる行事を行なった。たとえば、子どもが参加しやすいように、祭りの日程を土曜と日曜に変更したり、子どもの安全を祈願したりするなど。その結果多くの子どもたちが神社の行事に参加するようになり、たいへんな賑わいとなった。(参照:『山口県神社誌』)

とはいえ、少子化が進む現在、子どもの神様としてアピールすることにも限界があり、今後に向けて、地元の方々が新たなあり方を考えておいでになる。大内氏ゆかりの神社はその守り手を変えながら、今に生き続け、さらに将来にもその歴史を受け継いで行こうと日々努力しているのだ。

車塚妙見社(天御中主神社)・みどころ

鳥居、拝殿&本殿、境内神社とコンパクトながらすべてが揃っている。六世紀の前方後円墳が神社の境内にあるというのも珍しい。また、地元の商工会や商店街に支えられてきたという歴史も頷けるように、町の中に鳥居が溶け込んでいる(アイキャッチ)。近所の子どもたちが商店街のおじさんおばさんと一緒に参加しているお祭りの風景が自然に目に浮かぶ。

拝殿 & 本殿

社殿は昭和五十四年(1979)に修築された。(参照:『山口県神社誌』)

力石

妙見社は相撲がさかんな神社であり、昔から若者たちが、この石を持ち上げて力比べをした、と書いてある。

妙見社は相撲がさかんな神社であり、昔から若者たちが、この石を持ち上げて力比べをした、と書いてある。

稲荷神社

境内神社である。昭和五十五年(1980)に全面改築された。(参照:『山口県神社誌』)

車塚古墳

佐波川流域では現存する最も大きな前方後円墳で、規模や構造などから、下流域を統率した首長の墓であると考えられる。(参照:説明看板)。古墳は崩壊寸前なので、観察時は要注意。

車塚妙見社(防府市車塚町)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒747-0811 防府市車塚町 5ー38

アクセス

防府駅から徒歩圏内。普通に町歩きをしながら辿り着けます。公式アナウンス「防府駅から徒歩10分」。

参照文献:『山口県神社誌』 、『大内氏の文化を探る』、由緒看板説明文

車塚妙見社(防府市車塚町)について:まとめ & 感想

車塚妙見社(防府市車塚町)・まとめ

- 創建は推古天皇二十四年(625)とされる。古くは車塚妙見社といった。

- 妙見は大内氏の氏神ゆえに、篤く信仰された。神仏分離で妙見社は天御中主神社となったが、現在も妙見社として親しまれ、地元の方々に大切にされている。

- 境内に古代の古墳があり、神社の社宝となっている

- 古墳には大内氏の始祖・琳聖にまつわる伝説がある。琳聖が遊幸の最中、乗っていた車が動かなくなっため、捨ててしまい、村人たちがその車を埋めた塚だという(『風土注進案』)

- 最近の研究によれば、大内盛見が古墳時代の遺構を整備し、始祖、聖徳太子、妙見を祀った「妙見宮」と社と考えられている。盛見による工事によって、古墳の一部は削られてしまっている

- 寺社整理を乗り越えた、妙見社(天御中主神社)だが、無信仰の人々の増加などにより、寺社のあり方も変りつつある。最近は、子どもたちにお祭りに参加してもらうなどして、地元の神社としてアピールするなど、新しい取り組みも行なわれ、成果を上げた

- しかし、今度は少子化の波によって、またしても神社のあり方が見直されている

天御中主神社などという、読み方もわからない神社。全国にあった妙見社のほとんどが、祭神を妙見からこの、天御中主神に替え、名前も改められました。知識ゼロの頃、明治時代の寺社整理で追い出されたと思っていましたが、違います。天御中主神は神話時代から存在した、極めて重要な神さまです。ただし、その存在がクローズアップされたのは、寺院優位の神仏習合状態を日本古来の神さま中心のものに戻そうという、中世以降の新しい考え方の中ででした。

天や宇宙を司る天御中主神と、星の神である妙見とは結びつけられ、文字通り習合していましたから、いきなり降ってきた正体不明の神さまなんてことはけっしてないのです。神仏分離で妙見は去り、天御中主神が残ったという感じでしょうか。しかし、どことなく舌を噛みそうになる天御中主神よりも、長らく親しまれてきた妙見のほうが親しみやすいことから、今なお「妙見さま」と呼ばれている天御中主神社は数多いですし、そもそも、正々堂々と妙見社、もしくは妙見宮などと名乗っているところもあります。

車塚妙見社は、あくまで正式名称「天御中主神社」ですが、やはり地元の方々からは妙見社と呼ばれ、地名を冠して車塚妙見社となっているようです。大内氏時代、妙見社はそれこそそこら中にあったと思われます。しかし、それらはほぼ天御中主神社に変ったと思われ、そもそも寺社整理の中でいずこかに合祀され、社殿そのものが失われた例もあります。こちらの神社は昔の名前で出ています感が半端なく、また、琳聖ゆかりの逸話も残ることなどから、たいへんに興味をそそられる場所です。

こんな方におすすめ

- 妙見社、琳聖伝説などが好きな方

- 古代史が好きで、特に古墳が見たい方

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

俺って、この神社に連れて行ってもらってない……。

防府は一人で行ったから。寂しかったよ。

-

-

五郎とミルの部屋

大内氏を紹介するサイト「周防山口館」で一番の人気キャラ(本人談)五郎とその世話係・ミルが、山口市内と広島県の大内氏ゆかりの場所を回った旅日記集大成。要するに、それぞれの関連記事へのリンク集、つまりは目次ページです。

続きを見る