門山城(廿日市市大野)

今回は、廿日市20名山の一つに数えられる「城山」こと門山城跡についてご案内します。大内氏が最も輝いていた政弘代から一代後、義興代に厳島神主家や安芸武田氏との戦いの舞台となりました。安芸国における重要な拠点のひとつといえる城跡です。のちに、吉川元春により完膚なきまでに破壊されてしまいましたが、いまなおかつての面影をわずかばかり残しています。

日本全国で、最も愛している城跡です。眼下に広がる絶景を楽しみつつ、かつての栄華を偲ぶことができる、そんな場所です。登山口がややわかりにくいのですが、一人でも多くの方に訪れて欲しいとの願いから、「絶対に迷わない行き方」についても伝授しております。この記事が、皆さまのお役に立てば幸いです。(訪問回数5回以上)

広島県東廿日市市大野の門山城跡とは?

大野浦駅から歩いて20分くらいの所にある山城跡で、現在この山は城山(じょうやま)と呼ばれています。大内義興代に、厳島神主家との合戦の拠点となったことがクローズアップされていますが、城の歴史はさらに遡るのではないかという見方もあります。切り立った崖が続くところがあり、素人にはやや厳しい登山となりますが、山頂の展望はとても素晴らしく、達成感が得られる山城です。

城は厳島合戦の前に、大内軍の拠点とされることを懸念した毛利軍(吉川元春率いる軍勢)によって徹底的に破壊されたといわれており、「城としての面影」はほとんど残っていません。しかし、ところどころに、人工的に手を加えられたと思われる岩などがあり、急峻な地形などからも考え合わせて、優れた山城であったことを想像させます。

付近には大頭神社や雌滝、雄滝などの景勝地もあります。

門山城跡・基本情報

名称 門山城

形態 山城

標高(比高) 265メートル(260メートル)

築城・着工開始 ①鎌倉時代末から南北朝時代か、②大永三年(1521)

廃城年 ②天文二十三年

築城者 ①厳島神領衆大野氏、②大内氏

廃城主 毛利氏(吉川元春が破壊)

改修者 大内氏(神領衆大野氏の城を改築か?)

立地 丘陵頂部先端

遺構 柱穴×二 、丸柱の穴と思われるもの×七、「刀掛け」の岩、水槽(通称「馬のたらい」)

(参照:標高、比高、遺構:柱穴、水槽は『安芸の城館』。年代(②)、立地、遺構:郭は『日本の城辞典』)

門山城跡・歴史

大内氏安芸国侵攻の拠点

大永三年四月十一日、厳島神主家の一門・友田興藤は厳島を直轄地化した大内氏に反抗して、みずから神主を称して大内氏の支配下から独立しました。大内義興は陶興房らを派遣して、興藤を攻撃させますが、八月五日、友田での合戦の際、興房は門山に陣をはっていた、との記録が残っています。恐らくは、大内氏の拠点としての門山城はここから始まったと思われます。

当時、大野には城がありました。名前も大野城(※この『大野城』なる記述は『大内氏実録』にあります。しかし、そのような城の存在は不明でして、単に大野氏の城ゆえ、大野城と記述したのか、河内城の誤りでしょう)で、城主・弾正少弼は友田方でした。大永四年五月六日、陶興房が大野城を攻撃したので、友田興藤は武田光和とともに、援軍を女滝に出します。しかし、弾正少弼が興房に内通し、城に火をかけたため、友田・武田軍は敗走しました。この戦勝を喜んだ義興は、嫡子・義隆を伴って自ら安芸に出陣。厳島の勝山に仮の屋形を造営し、そこを本営とします。⇒ 関連記事:勝山城

大永五年二月二十二日、義興は大野に渡り門山の地を見、二月二十六日に厳島から門山に陣を移します。……というような記述から、友田興藤らとの合戦目的に使われたピンポイントの陣城のようなものを想像していました。しかし、山頂立て看板(後述)によれば、先の弾正少弼という人が大野氏で、門山城主であったといいます。城の起源は定かではないものの、鎌倉時代から南北朝期頃まで遡るとされていて、その用途は厳島神領の防衛のためと考えられています。大野氏は厳島神領衆の有力者でした(同じく立て看板)。

大内氏ゆかりの文献に頻出する城で、大野氏が投降した時点で支配下に入ったものかと(『日本の城辞典』では年代が大永三年~天文二十三年となっており、興房が陣を張ってから、毛利家に破壊されるまでの時期を記しておられます。この間の大内氏利用期間とそれ以前の大野氏居城期間とで大改築などがなされたかは不明)。

門山城は大内氏にとって、厳島神主家、安芸武田氏らと戦うための重要な拠点でした。義興、義隆二代に渡り、彼らとの戦闘は続き、特に義興代には長期に渡り逗留したと考えられています。とはいえ、門山城は急峻な崖の上に立つ要塞のような場所であり、身分ある人が長期滞在するには相応しくないように感じられます。

そもそも、数百年前と現在とでは、地形も大きく変りました。後述しますが、城の海側はかなり海岸線が迫っていたようでして、現在のような町並みではなかった模様です。黄色枠の部分が大野浦駅。青枠は塩谷港で船倉という地名が残っています。恐らくは、海路船隊を率いてやって来て、御座船にてお休みされていたかもしれません。物資・兵糧などもここから運び入れたのでしょう。なお、緑枠内は、開発される前には山だったそうです。

義興はこの城で病にかかり、急遽山口に帰還しますが、その後回復することなく亡くなります。厳島神主家とは和睦が成立。安芸武田氏も押され気味という大内氏有利な状況下での撤退は、何とも無念なことであったかと思います。

義興以後の門山

義興の死後、跡を継いだ義隆は武よりは文に傾き、貴族趣味に走った人として有名です。けれども、父が亡くなってしばらくの期間は、代替わりごとに燻る周辺諸国への対応にそれなり真剣だったと見えます。父の代には叶わなかった厳島神主家と安芸武田氏を完全に制圧したのは息子の代でした。ただ、これも、先代からの努力が漸く実ったにすぎません。本人は何をしたのやらよくわかりません。

義興が門山城を整備して、安芸国に腰を据えていたのは、厳島神主家や安芸武田の背後にいる尼子経久との来たるべき一大決戦のためでしょう。義隆も尼子家に戦を仕掛けましたが、見事に撃退されてその後は完全にやる気を失いました。それ以後の退廃的な姿こそ、この人の本性かと思います。

やる気のない当主に嫌気がさした有力家臣らの叛乱に遭い、義隆は命を落とすことになり、彼らと手を結んだ毛利元就によって安芸国の城は接収されてしまいます(全部じゃないけど)。その後、叛乱家臣らと毛利元就とは仲間割れし、厳島合戦と相成ったことはあまりにも有名です。そんな歴史の流れに、門山城も巻き込まれてしまいます。

急峻で防御に優れた地形から、陸路安芸に進軍する際には、門山城は重要な拠点となり得ます。それゆえに、厳島合戦の前、「厳島におびき寄せる」計画なのに、この城を使い、陸路進軍されることを恐れた毛利方は、門山城を徹底的に破壊してしまいます。つまり、今あるものを見ても城として「使えない」状態となっています。まあ、どこの山城跡も今は使えないという点では共通しており、ただの遺構でしかありませんが。ただ、意図的に破壊されてしまったのと、使われなくなって自然に元の山に戻ったのとでは、その後の姿に少しく差があるのではなかろうか、そう思うと残念なのです。

大野氏について

大野氏は厳島神領衆です。つまりは、厳島神主家に仕える家臣団のような人たちです。門山城が活躍した時代、厳島神主家は藤原姓の人がつとめていました。神主家といえども、その神領を守るためには武装する必要があり、その意味では武家とかわりません。大野氏はその配下にあったというわけです。

由緒ある大頭神社は大野の地にあり、「大野五郎伝説」なる言い伝えが神社の縁起に載っているそうです。神社の縁起そのままとするならば、厳島神社ゆかりの佐伯氏に連なる地元の豪族ということになります。けれども、史書にその名前が出てくるのは中世以降のことであるため、同じ神主家ゆかりの人々といっても、藤原姓神主家とともに東国からやって来た可能性もあるといいます。その場合、大野姓を名乗った理由は、根拠地が大野であることはもちろん、由緒ある神社に伝わる縁起と自らを結びつけるという意図もあったかもしれません。

大野氏の居城としては河内城という城が知られており、現在は近代化の中ですっかり姿を消していますが、かつては丘陵に立つ「詰めの城」であった模様です。

青枠の中が河内城跡です。門山城から見下ろしています。

ということは、大野氏は河内城と門山城という二つの城を持っていたのか? となりますけれども、じつは門山城が大野氏の居城であったという史料はないといいます。ただし、大野氏は門山を本城とし、河内城を支城としていたというご意見もあり、史料による裏付けはできないものの、ともにゆかりの城であったことは十分に考えられます。

大野氏が、陶興房に内通して大内方についたことは、あれこれの史料に出ていますし、藤原姓神主家の支配下を離れて大内氏についたことは明らかです。藤原姓厳島神主家が完全に殲滅されてしまうのは、義興の子・義隆の代の話となります。義隆は家臣たちの叛乱によって倒されてしまいますが、その後も、大野氏は叛乱家臣たちの政権下に与していた模様です。大内軍が石見の吉見正頼を攻めていた際、大野氏も参陣させられていたらしく、引き続き、厳島合戦でも大内方について出陣したと思われる大野氏は、それを境に歴史上から姿を消しました。恐らくは、厳島で敗れた大内軍とともに大野氏一族も滅び去ったものと思われます。

門山城・みどころ

吉川元春による破壊行為がどのくらい徹底していたかは不明ながら、「城として使えない」状態になるまで壊したことは疑いなく、その意味では「原形を留めないほど」壊されたと考えていいでしょう。だったら、何も見るべきものは残っていないのでは? と思われるかもしれません。しかし、そんなことはありません。防御施設的建物は壊されても、建物が建っていたと思われる柱穴の跡など、いくつかの珍しい遺構があります。山頂からの眺めは絶景ですし、大内氏歴代中最強というべき、凌雲寺さまゆかりの城であることも重要です。

城のすがた

これまで、山城は頂上を目指すばかりでしたが、二回目、三回目と同じ城を訪れるようになってようやく、下から見上げた姿(ただの山にしか見えませんが……)を確認することの大切さを知りました。山頂付近、色が変わっているところ、断崖絶壁の岩かと思ったけど、拡大してもよくわかりません。単に色が違う樹木のようです。

山城跡に近付くにつれ、地元の方々の民家が写り込んでしまうため、プライバシーに配慮するとここまでが限界となります。

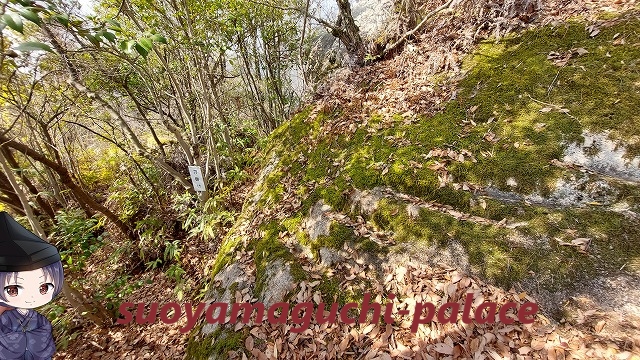

登山道

始まりこそ、普通の道ですが、だんだん細道となっていき……、

やがて、こーんな風に、ロープにつかまって行くような、細くて急峻な道となります。

ですけど、二回目ということもあり、難易度が一挙に低くなっていました。さもなくば、ロープのあるような場所で写真撮影などできるはずがありません。もっとも、これより大変なところはやはり写真を撮っているような余裕はないので、この程度の道ではないと覚悟してください。

石組?

このような岩を積んだみたいな場所があれこれあったり、大きな岩が転がっていたりします。けれども、これらが、積んだものなのか、何かに使っていた岩なのかを判別するのは難しいです。岩は自然に劣化して割れたりして形を変えますが、その自然に形をかえたさまが、いかにも人工的に見えたりするんです。なので、そこらに転がっている石を見て、これは城の遺構なのか、自然の岩がそれっぽく見えるのかを区別するのは困難です。

公式アナウンスとして、地元の郷土史家の皆さまがこれは城の遺構である、と区別してくださっているものには、以下のようなものがございます。

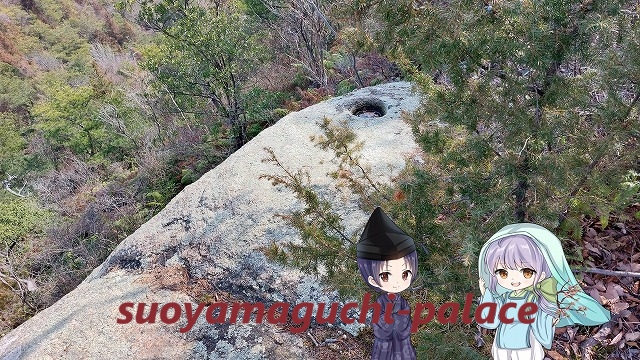

柱穴

崖っぷちに大きな穴が開いています。ここに柱を立てて建物を造っていたと考えられています。建物はなくなってしまい、柱もなく、今残るのは柱穴だけです。ココ、わかりやすいんですけど、「柱穴」の案内プレートは見落としがちです。

このプレートが確認できれば、間違いなく「柱穴」を見つけれたとわかりますね。この柱穴からの展望も素晴らしいです。

展望がよくなってきているのは、山頂が近いからです。山頂看板と石碑はもうすぐです。

山頂 石碑と説明看板

山頂はつまりかつての廓跡。たいして広大な敷地ではないけれども、平にならしたちょっとした広間っぽい空間となっています。

「城域は城山と呼ばれている。海抜二六五・五メートルの山城で、山頂の岩を利用して諸施設をもうけていたものと思われ、山頂東端 の岩には、約一・九メートルの間隔で、柱穴と思われるもの二個 、その南にも一・一メートルから一・〇メートルの間隔で、 丸柱の穴と思われるものが七個、東西一列に並んでいる。西端の岩の斜面には「刀掛け」と呼ばれている階段状の浅い刻みがある。

さらに、南へはり出した大岩には「馬のたらい」と言われる。 縦六五センチメートル横一・九メートル深さ三センチメートルの水槽が彫られている。 雨水をためて飲料水に用いたものと思れる。

山城の城主は、平時はふもとの館に住んで領分を支配し、自らも 一族や使用人を使って田畑を作り、事ある時は一族郎党を率いて山 城にのぼり、戦闘にあたった。門山城の起源は明らかでない。 鎌倉時代の末から南北朝時代にかけ、厳島神領自衛の必要上、西部から侵入する勢力に対抗するため に備えられたのではないかと考えられる。

戦国時代 厳島神社の棚守佐伯房顕の日記に「大野城主弾正少弼」 の名が載っている。大野氏は厳島神領衆の有力な一員であり、門山城主 、大野郷の土豪でもあった。

大永四年(一五二四)五月、友田興藤が尼子、武田両氏と結び大内氏に叛した時、友田方であった大野弾正が大内氏と内応し、城に火をかけて武田、友田軍を敗走させている。

天文二十三年(一五五四)五月、宮内村合戦までに、門山 は毛利方吉川元春軍によって攻められ、城は破壊され、大野氏も滅亡した。 大野町教育委員会 」(看板説明文)

山頂付近の大岩

山頂付近にもこのような岩がたくさん。かつては樹木はなかったわけで、これらの岩も何かの遺構なのかも。

これなんかは、いかにも何かに使われていたっぽい。まんまるの岩。ただし、丸くなっているのは風化したのかもなので、形は関係なしです。このような岩の下などに、昔はかわらけのようなものがたくさん転がっていたそうです。鑑定すると、紛れもなく、当時城に詰めていた兵士らが使っていたらしき遺物だったそうです。

とは言え、兵士の皆さんが、岩穴に暮らしていたとも思えません。かつては何かの簡易建物があって、この岩もそれにかかわるものなのかな、と推測されます。何もかもが謎に包まれています。

丸柱の穴

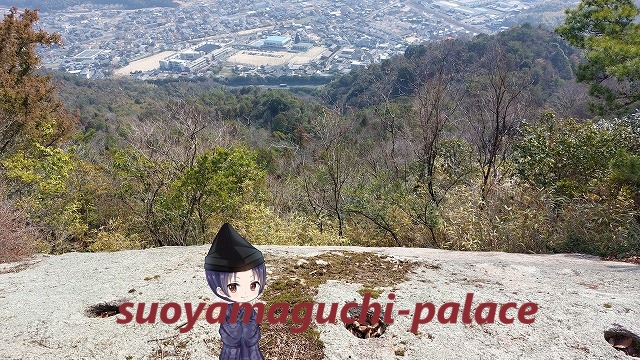

この場所から見下ろす眼下の光景は、中世には海だったそうです。ずいぶんと地形も変ってしまったわけです。

柱の穴と思われるものは合計七つ。七本の柱を使った建物が建っていたのでしょうか。

柱が立っている岩はかなりの面積があり、岩というよりも岩盤の大地みたい。ここに見張り用の建物を建てて、敵が現われたら弓矢や石などで攻撃する。この時代の山城なので、戦い方もそんな感じだそうです。敵を見下ろすことができる場所は当然、見晴らし良好。絶景です。

刀掛けの岩

岩に刻まれた溝が刀掛けのように見えることからこの名がついている大岩。この溝が何のためなのか、そもそも岩そのものの用途も不明。写真だとわかりにくいのですが、溝というより段々がくっきりついています。上のほうにも、詰所(?)的に思えるいくつかまとまった大岩が見えていますし、とても興味深いところです。

黄色の線を引いてみたところが段々。階段状になっているので、文字通りの階段なんだろうか? 刀掛けとうよりも、刀置きという感じで、この段ごとに刀を置いたとしてもあまり意味がないような……。そもそも、数本しか置けませんし。いったいこれがなんであったのか、実態は不明でさまざまなご意見があるそうです。「刀掛け」というのはあくまで、そんな風な形、という意味で、実際に刀を置いていたかどうかの証拠はありません。

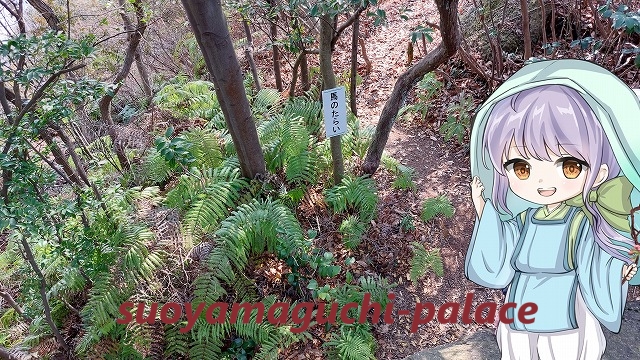

馬のたらい

いよいよ前回辿り着けなかった「馬のたらい」に向かいます。ちゃんと順路看板もあるのになぜ見付けられなかったんでしょうか。馬のたらい手前にもすごい大岩がありました。

ここを抜けると……あった!!

長方形の水溜まり、って感じです。「馬のたらい」なんていうので、馬が行水できるようなものを想像しましたけど、そこまで大きくはありません。水を溜めておいて、生活の中で使っていたことは間違いないですが、具体的に何に使っていたのかは、かつての兵士さんたちに聞かないとわからないですね。

だいたいの大きさは五郎を見て想像してください。「馬のたらい」って案内プレートがちゃんとついています。

岩があちらこちらに

とにかく岩が多い。ゴロゴロある。毛利家に破壊されなければ、多少かつての面影を偲ぶことができただろうか。ただひたすら岩が大量に転がっている断崖絶壁の山、としか形容できない現状。

柱の跡?

人工的に穿ったように見える長方形の穴があります。まるで馬のたらいの小型版のようです。ただし、とても小さいので、水を溜める用途にも使えません。この穴は初回に見付けたものなので、郷土史の先生のお話を伺うことができず、遺構である可能性は低いです。

大量にある岩のいくつかにはこのような穴があったりするので、素人目にはすべてが何らかの遺構に見えてしまいます。風化した岩が、きわめて人工的な形に割れることはよくあるケースとのことでして、専門の先生方が認めていないものは、残念ながら、城跡遺構(柱穴)ではなく、自然にできた穴だと思われます。

現状、遺構として認められているのは、柱穴、丸柱の穴、馬のたらいの三つとなります。世紀の大発見(?)かと思ったのに残念。

展望

道中が急峻な崖だったことも、すべて忘れて眼下を眺めます。展望はとてもよく、心洗われました。どんなに道が険しくとも上を目指すのは、それが大内氏ゆかりの地であることと、上からの眺めが心地良いことから。達成感半端ない山城でした。

東曲輪

今回行っていませんが、黄色枠の中に「東曲輪」が見えています。削平地になっているそうです。

附・鯛山稲荷神社と観音堂

門山城が吉川勢によって破壊された時の犠牲者と弔うため、鯛山というところに、千人塚が造られました。現在、鯛山は削られて「跡地」になっており、供養塔や同じ場所にご鎮座されていた稲荷神社などとともに、別の場所に移転しています。いずれも、門山城跡からほど近い場所です。それらについては、以下の記事でご紹介しております。

門山城(広島県廿日市大野)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地:廿日市市大野

最寄り駅 大野浦 徒歩20分以内。大頭神社裏手

アクセス(附・絶対に迷わない行き方ガイド)

大頭神社の裏手にあり、神社まではとても分りやすいのですが、城への登り口はややわかりにくいです。とりあえず、大頭神社まではGooglemapのナビゲーション起動で問題ありません。※歩きながらのスマートフォンは危険ですので、道の端で停止してから現在地を確認しながら行ってください。

神社まではだいたい20分もあれば着きます。神社に着いた後は、妹背の滝を探します(雄滝のほうです)。滝の脇に階段がありますので、そこを上っていきます。上った先が車道(県道289号)となります。この、いったん道路に出る、というのが大切です。神社の裏山からいきなり登山道にはなりませんので、山道に迷い込んでしまわないようにしてください。道路に出た後で、山側にある道に入ります。下って行くと川、川を渡ると休憩所があり、登山口はその裏手です。

※この辺り、口頭で言われてもまったく分りません。不安な方は観光協会に問い合わせをしてください。二回目ガイドさんのご案内で入りましたので、いちいち分岐点の写真を撮りませんでした。次回視覚的にわかるようにしたいと思います。

参考文献:大野自然を愛する会様資料、大野町教育委員会様制作山頂立て看板、『廿日市20名山ガイドブック』、『大内氏実録』、『棚守房顕覚書』、『安芸の城館』、『日本の城辞典』、『広島県の山』

神社ご本殿脇を通って雄滝を目指す

目印はこの石碑です。石碑は設置場所が移動する可能性もゼロではありません。でも、大丈夫です。神社ご本殿向かって右手の道にはいればいいだけですから。以下の通り。当然ですが、ご本殿は左手に見えます。

橋を渡ります

真っ直ぐ進み、「幾千代橋」という橋を渡ります。

渡橋後左折します

タイトル通りです。矢印の方向に進んでください。

階段を上ります

真っ直ぐ進むとこのように、階段が見えてきます。階段を上がっていくのが正解です。お間違いなきように。

階段はけっこう続きます。不安になられる方もおられるかもしれませんが、信じてください。上ってすぐくらいのところに、こんな建物があります。いちおう確認(別に分岐点などではないので、必須事項ではないです)。

階段を上りきってなお進みます

階段を上りきると、こんな道に出ます。なおもしばらく真っ直ぐ進んでください。

要注意の分岐点

先程の道を抜けるとなんと車道に出ます。一瞬、山から離れて行ってるんじゃ? と感じますが、いったん車道に出るのが正解です。そして、出た後に、矢印のほうに進みます。そのまま車道を行くのではなく、ここが登山道へ続く入口となります。

門山城登山道入口

上の道を真っ直ぐ行くと、このような分岐点に出ます。真っ直ぐ行くと経小屋山、左折するかたちで階段を上っていくと門山城跡です。経小屋山と城山(門山城跡)とはほかにも分岐点がありますので、城跡を見てから経小屋山へ向かうこともできますが、いちおうはここで目的地によって道を選びます。

最終確認地点

階段を上った先にお手洗いがございます。道はその奥に続いて行きます。

念のため、この文字を確認しましょう。いよいよ登山開始です!

門山城(広島県廿日市市大野)ついて:まとめ & 感想

- 起源は厳島神領防衛のために築かれたと考えられるがさだかではない

- 元の城主は厳島神領衆の有力者・大野氏

- 大内義興期に厳島神主家との合戦の舞台となる

- 大野氏は厳島神主家&安芸武田氏に叛き、大内方に内通。以後、この城は大内氏安芸侵攻時の重要な拠点とされた

- 厳島合戦の直前、大内軍の進軍を阻むため毛利氏が徹底的に破壊したため、城としての原型をとどめていない

- 柱を建てた跡と思われる岩、水槽として使われていたと思しき大岩などのわずかに残る遺物から、辛うじてかつて城として使われていたことがうかがえる

- 急峻な地形から防御に優れた城であったろうと思われ、山頂からの展望も素晴らしい

距離的に考えると1時間半もあれば登って下りて来られる初心者レベルの山です。けれども、何カ所か断崖絶壁としか形容できないすさまじい崖があります。このようなところはロープやチェーンにつかまって登るのですが、何かの間違いで切れたり外れたりしたら? と思うとちょっと背筋が凍ります。そんなことがないように、地元の皆さまが定期的に点検をしてくださっておられるので大丈夫ですが、高所恐怖症の方(そういう人はそもそも登らないだろうと思いますが……)は目眩を覚えるかも知れません。

『安芸の城館』というご本をお読みしていて驚いたのですが、この城には廓と城壁がないのだそうです。そういえば、山頂も目茶苦茶狭かったですし、いわゆる本丸っていう広くて平坦な部分が見当たらなかったですね。そこが城跡だったのか、ただの山なのかを専門家の先生方が調査なさるとき、廓と城壁のあるなしがたいへんに重要となるため、廓も城壁も見当たらないこの城は本来ならば、城ではない、ってことになってしまうとか。けれども、中世以降、数々の史料に登場した有名な城であること、人工的に手を加えたとしか思えない遺構が見付かっていることなどから、城であることは確実で、先生方からご覧になってもかなり稀有な例であるようです。

ちなみに、城壁のほうは、それこそ周囲が急峻な崖であることから、その天然の地形をそのまま城壁と見立てたということも十分にあり得ることで(ものすごく納得できる……あれは登れないよ)そこは問題ないようです。要するに、吉川元春が破壊したせいで、跡形もなくなっており、先生方のご研究もはかどらない状態。まったくどうしてくれるんだよ? と思うわけです(毛利三兄弟の中ではこの人が一番好きなんだけどね)。

謎だらけの城跡ですが、本当に達成感半端ないので、体力と情熱に自信がある人はぜひ訪れて欲しいと思います。人生観変るかも(笑)。

ミルはさ、廿日市の郷土史の先生にお世話になったから、満点を入れようとした。けど、それは「ズルい」ので俺がちょっとだけマイナスしておいた。だって、個人的好みで採点しているようなオススメ度では誰も信用しないからね。でも、依怙贔屓抜きにして、この山城跡には、とてつもない価値がある。だから、この評価は妥当なんだよ。

先生、すみません。この中途半端な記事のため、城跡を訪れる人が減るかもしれません。最優先で書き直したい……。

門山城について、真面目に、真剣に、まともな文章を頑張って書き、末席を汚させて頂いている山口県某郷土史会の会報に公開しました。結果、完全に燃え尽きちゃいましたが、1ミリくらいは貢献できたかな、と思っています。

尊敬する廿日市の先生と東広島の先生、そして宮島のガイドさんへ。いつも広島の魅力をご教授くださって、本当にありがとうございます。私は山口より広島が好きな人になりました。皆さまのように、たくさんの人を幸せにする案内人になりたいと思います。

読者の皆さまも、ご縁があれば、図書館で会報を目にする機会があるかも。

この記事は 20240122 に加筆修正されました。

更新履歴:20250317 「絶対に迷わない行き方」を追加。最新情報を反映させました。