鏡山城(広島県・東広島市)

広島県東広島市鏡山の鏡山城跡とは?

東広島市の中心・西条駅からほど近いところにある国指定史跡です。この地はかつて、大内氏の安芸国における直轄地でした。西条盆地の中央部分を占める要地にあることから、応仁の乱における東軍勢力との戦闘、戦国時代の尼子氏との攻防などの舞台となりました。

長らく大内氏の安芸国支配の拠点となっていましたが、後に曾場ヶ城、槌山城へと拠点が移されその役目を終えました。現在は市民の憩いの公園となっており、公園内部にかつての城跡が大切に保存されています。

鏡山城跡・基本情報

正式名称 鏡山城

別名 鏡城

形態 連郭式山城 ※

標高(比高) 335メートル(100メートル)※

面積 東西南北約300メートル四方

築城・着工開始 長禄・寛政年間?※

廃城年 大永五年(1525)

築城者 大内氏

廃城主 陶興房

改修者 大内氏

遺構 堅堀を伴う東西堀切、切岸、主郭、石垣、土塁、石段、井戸(石組井戸跡3箇所、溜井戸跡2箇所※)、基壇状遺構、畝状竪堀群、出丸

文化財指定 平成10年1月14日、「国史跡」指定※

(参照:『安芸国の城館』、東広島市ボランティアガイドの会さま資料※)

鏡山城・城の概観

平成10年に「国史跡」にしていされ、現在は城跡公園として整備されています。

城の構造

鏡山丘陵の中央部を東西の両端に大堀切で切り出し、東西南北約300メートルの範囲に展開。南北両山腹に畝状竪堀群を配している。

出典:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

麓から順に、5郭(下のダバ):広大な郭で、土塁、虎口、当時の石段、石組井戸などが残る。「基壇上遺構」から、建物があったことが想定される 。2郭とは連結していない。「東郭群」には、畝状竪堀群がある。北に伸びる尾根には「東出丸」がある ⇒ 4郭:石垣と土塁で防御を固めている。「大手門」があったと考えられている。各郭へ繋がる道を曲げ、石垣を積むなどして人一人しか通れないようにして、防御を固めている。崩壊した石垣あり。「大手門」からは「南郭群」への道が続く。⇒ 3郭(馬のダバ):大竪堀、竪堀、土塁などで防御。2郭を守る役割を持っていた。⇒ 2郭(中のダバ):周囲を切岸で防御。基壇状遺構、礎石建物跡などが多く残り、建物があったことを窺わせる。⇒1郭(御殿場、本丸):山頂。2郭(中のダバ)をあわせて「主郭」を構成。周辺を急峻な切岸で囲むことで防御。基壇状遺構が残り、建物の存在を窺わせる。北に延びる尾根上に2段の郭があり、2郭北の二つの郭群とあわせ「北郭群」を構成。井戸跡も残る。1郭西には堀切を備えた最大の出丸である「藤の出丸」がある(参照:同上資料)。

※集中豪雨の災害に遭って以来、現在は入れなくなっている場所もあり、またブルーシートで覆われている箇所もあります。

鏡山城跡・歴史

史料に見える初見

古文書による鏡山城の初見は、寛正六年(1465)の小早川家証文であるといいます(東広島市パンフレット)。つまりこの時点ですでに城が存在していたことは証明されているのですが、いつ、誰によって建てられたかははっきりしません。遺構の調査などにより、大内氏がこの地を直轄地とした14世紀後半には拠点として築城されていたと考えられています(『安芸国の城館』)。

大内氏が将軍家から東西条の地を与えられたのは、二十五代・義弘の時です。それから一世紀もの間、城も建てずに統治していたとは思えません。地理的に安定しているところならば、守護所のような政庁施設だけを置いておくこともあり得ますが、本国からは飛び地であること、安芸国内でも極めて重要な地域ゆえ、多くの勢力に狙われる可能性があることなどを鑑みて、防御性を備えた施設が絶対に必要です。

その意味で、史料で確認はとれずとも、城のようなものは早々に造られていたと思われます。ただし、それが鏡山城であったかどうかは不明です。場所を移転したことも考えられますので。いずれにしても、城的なものの存在は、今のところ上記の史料以前のものは確認できない、ということです。

史料による確定はできないものの、「長禄元年(1457)」築城説が有力なようです(参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料)。

東西条と在地勢力

東西条が極めて重要な場所であったことについては、数多くの研究者の先生方が話題にしています。それは事実本当にそうなのであって、どの研究者の書いていることもだいたい同じです。ただ、それらは殆どが、大内氏についてをテーマとして書かれた論文やそれらをまとめた論文集(=本)にチラ出していることが多く、ああ、そうなんですね、大事なところだったんでしょうよ、って感想で終わってしまいます。

やはり、地元西条の地に根を張り、郷土愛に溢れたガイドさん方のご研究に勝るものはないと思います。それは郷土史の本などにも言えますが。現在、東広島市では自治体史を編纂しているところのようでしたので、ものすごく期待していますが、やはり本を読むというのは、単に一方通行の行為で終わってしまい、記憶にも残りにくいです。地元のガイドさんの解説を聞くこと、それは西条に限らず、どこへ行っても最も大きな学びがあると感じます。ガイドさんにも様々なタイプの方がおられますので、せっかく貴重なお話を拝聴できたのに、資料の類は一切くださらず、帰宅後はすべて頭から抜け落ちてしまうことが多いのだけが悲しい限りです。ですが、現地でガイドさん方の臨場感溢れる名解説を聞いた場合、記憶に残りやすいという利点もあります(ただし、帰宅後すぐに復習しないと忘れてしまいますが)。

東西条の重要性、ここに城が築かれたわけなどについては、ほとんど東広島市ボランティアガイドの会ガイドさんに教わって学びました。さらにです。ご解説くださった内容はすべて、分りやすい活字資料にしたものを頂戴できるので、至れり尽くせりです。というようなわけで、拝聴した解説、頂戴した資料からまとめますが、万が一誤りがあった場合、それはすべて執筆者の記憶違いによるものです(やはり文字資料では省略されているケースもありますから)。資料はそこらの研究論文を凌駕するレベルですので、読み手の読解力に問題があり、理解が間違っている可能性もゼロではありません。さらに、今回、お話を伺ってからこれを書き始めるまで、二ヶ月も過ぎてしまっています。記憶も薄れてきております。急がねば。

元々、この辺りは「賀茂郷」と呼ばれており、国衙領でした。11、2世紀頃に「賀茂郷」は「賀茂東郷」「賀茂西郷」と、東西に分れます。それらを「東条郷」「西条郷」と呼ぶようになりました。

東条郷:現在の西条の辺り。古代から中世にかけて、安芸国の政治と信仰の中心

西条郷:現在の八本松の辺り。農村地帯

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

西条郷が「農村地帯」と書かれているのをご覧になって、遅れた地域だったんだ……となるかもですが、違います。東条郷が「政治と信仰の中心」などと書かれているため、それと比較して錯覚してしまう方がおられるやもしれませんが。農村地帯=穀倉地帯です。極めて重要であること、語るまでもないですよね。実際、近世・藩政期になっても、西条のお米は美味しいと評判で、高価で取引されていたそうです。

永仁五年(1297)、安芸国は東寺造営料国となります。後醍醐天皇が建武の新政を始められた頃(建武元年、1333)、国衙領にはまだ地頭の勢力は及んでいませんでした。承久の乱後、上皇方に味方した西国の人々はほぼ追い落とされて、荒々しい東国者が次々と雪崩れ込んで来るようになったという認識ですが、それら鎌倉御家人の一派の移籍後、幕府が倒されてしまった時点でも、なおも手つかずだったとか、到底信じられませんね。はっきり言って奇蹟としか思えません。

じゃあ、だれがここらを管理していたかといえば、福成寺のところで出てきてよくわからなかった西条一族とか、蔵田氏などでした。彼らの身分は荘官です。しかし、その周辺にはすでに、小早川、阿曽沼、平賀、天野、野間などといった地頭たちがおり、虎視眈々と手つかずの場所を狙っておりました。後醍醐天皇が、地頭などの干渉を禁じると書いた綸旨が今なお、福成寺に伝えられており、この目で見せていただきましたが、これが書かれたのはちょうどこの頃でしょう。

天皇親政が長く続くはずもなく、世の中は南北朝のゴタゴタの渦に巻き込まれていきます。こうなると、大寺院の造営料国かどうかなんて、完全に無視されますし、国衙領だろうと知ったこっちゃありません。続く後村上天皇も同じような綸旨を出しておりましたが、もはや何の効力も発揮しなかったかと。

南朝と北朝が並立し、互いに相手を倒すためという大義名分がありますので、戦闘は避けられません。取ったり取られたり、土地を繞る争いは熾烈を極めたかと。古代からこの時期に至るまで、平穏すぎた西条の地も、ついに東国武者たち(元。この時はすでに土着してたでしょうから地元勢力といっていいですね)に踏み荒らされることになります。

以下、面倒なので、年表形式で流れだけ追います。

- 建武三年(1336) 武家方(北朝方)安芸国国大将・桃井義盛により、「西条東村四分の一地頭職」が内藤泰廉に預けられ、「西条郷内寺家分地頭職」が熊谷直経に下される

- 延元二年(1337)後醍醐天皇「国衙領横領凶徒退治」綸旨

- 正平五年(1350) 西条一族(南朝方)が明神山(槌山)に築城。武家方に備えるも、北朝方守護・武田氏信に攻略されてしまう

- 文和二年(1353)「入野合戦」で西条一族と、平賀・小早川氏とが争う。西条一族はこれに敗れて滅亡したらしい

- 貞治六年(1367)幕府から大内弘世に、東寺造営料国を横領している国人領主(平野、天野、毛利ら)の討伐命令が下される

- 明徳四年(1393)「御薗宇城攻防戦」 安芸国守護・山名光氏が平賀氏を攻める。平賀氏は安芸武田氏ら国人衆の援助を得てこれを撃退。幕府から平賀・安芸武田らに調停依頼・知罸御教書が出る

- 応永元年(1394)将軍・義満が東西条の地を大内義弘に与える

- 応永十一年(1404)「安芸国人一揆契状」 伴(安芸武田の身内)、香川、品川、金子、温品、溝角、九芳(国衙領地頭)などが加盟、毛利、宍戸、熊谷、厳島、天野、平賀ら三十三名が署名。安芸武田、小早川は不参加。のちのち、このような一揆の話は頻出ですが、こんな頃からあったんですね。しかし、これは幕府の圧力により解散させられました。

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

鏡山城築城

最初に、鏡山城築城の時期は(史料的裏付けはないものの)「長禄元年(1457)」らしきことを書きました。この時の当主は二十八代・築山大明神さま(教弘公)です。先に、南北朝の動乱期が一段落し、将軍家から大内氏に東西条が与えられたことを見て来ました。それから、この長禄元年に至るまで、城らしきものが存在しなかったとも思えませんが、大改築したにせよ、移転してきたにせよ、この時期に堅固な城が築かれたのには理由があります。

この頃になると、武家による横領も一段落し、力ある勢力とその地盤もだいたい固まってきました。となると、今度は境目論争だったり、些細なことから争いが絶えなくなります。あわよくば、相手の土地に侵攻し勢力を更に拡大しようとの野望は誰もがもっていますからね。

この頃の大きな動きとして、「安芸武田氏と厳島神主家の神領争奪戦」があります。元より、利害関係が衝突する安芸武田氏とは良好な関係が築けてはいない大内氏ですが、厳島神主家との婚姻関係からこれらの争奪戦に巻き込まれていきます(というよりは、介入してみずからの勢力拡大を狙っていたとも言えます)。

- 嘉吉元年(1441)「七尾合戦」、安芸武田氏と厳島神主家の神領争奪戦開始。いわゆる七尾城(本城・桜尾城とそれを守る六つの支城)争奪戦。わずかな人数しかいなかった神主家軍勢が、安芸武田氏を撃退したことで有名。

- 文安二年(1445)安芸武田氏が、佐東、高田、賀茂、豊田、佐西郡の神領を横領

- 長禄元年(1457)武田信繁と神主家・教親との争いに神主家と婚姻関係を結んでいた大内教弘が援軍として参戦。石内、己斐、銀山等で合戦

※鏡山城が築城された年とされる「長禄元年」は、まさにこの年ですね。

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

ああもう、七尾城すべて(メインの桜尾城が桂公園となったことをはじめ、ほとんどすべての城跡は都市開発で失われた。跡地にはかつてここに城があった旨の解説看板が立っているという)を回ることが夢です(看板だけでも見ないとね)。厳島神社を崇敬する身としては、この厳島神社争奪戦を極めることは究極の目標です。それはよいとして、安芸武田氏が、畏れ多くも、厳島神社の神領を掠め取ろうなどという大それたことを始めたのはなにゆえでしょうか。むろん、寺社の領地の横領など、全国各地で普通に行なわれていましたから、別段武田家が神をも畏れぬ輩というわけでもありません。ただ、領地はそのままにして、その上がりをきちんと納めないという形の横領も出来る訳で(やっていない人を見付けるほうが難しいほど普通)、領地そのものを掠め取るのは、やや大胆な気がいたします。

理由は、安芸武田氏が幕府より「お墨付き」を得たことによります。幕府は武田氏に安芸国一国の支配を許可。しかし、安芸国内は厳島神社の神領だらけです。一国自由にしてよいと言われても、手出しできない土地だらけでは意味がありません。武田氏は足利義教の恐怖政治の最中、将軍さまがお気に召さない人物の粛清に功績をあげ、「安芸国一国支配」の許可を得ます。しかし、れいの神領の問題があったため、義教横死後(嘉吉の乱)、義勝代にもこの件を再確認。神領の没収も許可された模様です。

「安芸国一国」を好きにしてよいとは、なんという目茶苦茶な命令なんでしょうか。一国すべてなどと言われれば、東西条もそのうち持って行かれてしまいます。「お墨付き」まであるので。実際、教弘という人は、反骨精神旺盛なお方で、幕府の命令なんて平然と無視したことで知られていますから、その統治期間に二回も東西条の地を取り上げられています。

じつは、俺たちもう、七尾城全制覇しちゃったんだ(202503)。ミルがトロすぎて、まだ文章になっていないんだけどね。

- 宝徳元年(1449)幕府は東西条を沼田小早川氏に与える★

- 寛政二年(1461)幕府は東西条を大内氏から取り上げ、安芸武田氏に与える

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

最初の★はなにゆえになのか不明のようです。寛政二年のほうは、理由がはっきりしており、幕府に睨まれるようなことをしでかしたためです(斯波義敏を匿った)。東西条どころの話ではなく、当主の地位まで取り上げられ、息子・亀童丸(我らが法泉寺さま)に家督を譲るよう命令が下ります。教弘は大人しく隠居し、息子に家督を譲りました。とはいえ、そんなことは字面だけで、実際何も変りません。成人前の息子に当主の名前だけ貸して、それまで通りにしていたところで、バレるわけではありませんから。

いっぽう、東西条のほうはたいへんでした。大内氏が出て行った後、鏡山城には安芸武田氏の代官が詰めていましたが、東西条が武田氏のものになることを快しとしない、大内氏配下の平賀、竹原小早川の軍勢が武田氏の代官を追い払ってしまったのです。そして、大内氏はかわりにみずからの代官・安富行房を入れました。

平賀と竹原小早川が鏡山城を攻めたのは、安芸武田氏によほど人望がなかったか、大内氏の差し金か、さてどちらでしょうか。しかし、すかさず、みずからの代官を詰めていることなどからして、確信犯のように見えますね。こんなことをしたら、幕府の怒りはさらに深まり、たいへんなことになりそうに思いますが、わずかに二年後の寛政四年(1463)、教弘の家督は元通り認められ、翌々年寛政六年(1465)、東西条を大内氏に戻す決定も出ました。

この寛政六年(1465)の幕府決定ののち、大内配下の野間、阿曽沼、平賀、竹原小早川がまたしても、武田氏配下の代官を追い出し、鏡山城を取り戻したとありますので(参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料)、あるいは、寛政二年時点での追い出し行為はやはりお咎めを受けたのかもしれません。

このように、寛政年間はあれこれと揉め事の尽きない時期でしたし、その後は応仁の乱へと続いて行きます。かように出入りが激しく、攻防の絶えない地域に、難攻不落の堅城を建てておいて、本当に正解でした。

- 安芸国の特異性:安芸国には他を圧倒するような巨大勢力は存在せず、雑多な国人領主たちが、横の繋がりを結ぶことで均衡が保たれていた。大内氏は「所領安堵」というかたちで、彼らの身分を保証した。いっぽう、国人領主たちにとっても、自らの地位を認定してくれる立場にある大内氏の存在は重要だった。こうした相互扶助の関係から大内氏はなくてはならない存在として、国人領主らの支持を得た。例えば、野間、阿曽沼、平賀、天野、竹原小早川などが大内氏の支配下にはいった(被官化はできなかった)。

- 境目としての東西条:石見、安芸、備後三国の境目という地理的意味のほか、大内氏、尼子氏、幕府政権(管領・細川氏なども含む)という三つの「勢力が拮抗する境目」でもあった。

- 地理的優位性:2とも関連して、山陽道、瀬戸内海の要所でもあり、支配領国の東端に位置する重要な拠点だった。

四、東西条の拡大:大内氏の勢力が拡大するに従い、東西条と呼ばれる地域の範囲も次第に広がって行った。西条盆地を中心として、最終的には瀬戸内海沿岸部にも到達するほどになった

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料(自らの理解度に合わせたので、原文とは異なるところがあります)

鏡山城代官と城番

東西条統治にあたり、大内氏は拠点となる鏡山城に代官を派遣。身分は代官(郡代)でも、その職掌と重要性から、分郡守護代と呼ぶ研究者もいます。郡代といえども、その重責は守護代に匹敵し、文字通り守護代クラスの重臣が宛てらるのがきまりでした。ただし、そのような重臣は分国内での政務や軍務にも携わっていることがほとんどで、現地に赴任したままということはできません。そこで、配下の「小郡代(又代官、小守護代)」が政務を執りました。

大内氏では直轄領とした城には城督(城番)を置いて指揮を執らせていましたが、鏡山城の城督は郡代が兼任しました。前述の通り、郡代は常駐しないので、大内氏に従う在地の中小武士団・東西条衆が交替で城番にあたり、「鏡城衆」と呼ばれていました。

代官:仁保弘有 ⇒ 安富行房 ⇒ 陶興房

小守護代(城主主なもの):蔵田右京進、久芳広時、蔵田房信

参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料

これらの人々が、代官に任じられたことは事実ながら、実際城に入ったことがあったのかどうかも不明なほど、名義貸しです。それだけに、小守護代の面々が重要となりますが、「主なもの」とあるように、全員についてまでは記録がないのかもしれず、そもそも、蔵田房信以外は名前すら知らない方々となります。城番は地元西条の武士たちが務めたことから、広島県側の資料(史料)をあたるべきですが、所持していない上、図書館には完備されていると思われるものの、それは広島県内の図書館限定となります(少なくとも関東の図書館にはない)。

蔵田氏については、それなり詳細に記録が残り、賀茂郡在地の人であったことは明白ですが、「右京進」というのが誰なのかは調べられませんでした。いっぽう、久芳氏は元江間氏といい、周防の在地の人々でした。それが大内氏の配下となり、大内氏の東西条支配にともなって、久芳の地に入ったようです。こちらも、系図はあり、広時も出ていますが、鏡山城城番となったとは書いておらず、ほかの身内のところにその旨の記載がありました。残念ながら、系図の記述が絶対に真実であるという保証はなく、大内氏のそれなど目茶苦茶ですので、ほかの氏族とて大なり小なりいい加減なところはあるでしょう。

蔵田氏も久芳氏も東西条におり、かつ、大内氏に信頼されていた人々であることだけは揺るぎない事実です。彼らの中から城番が選ばれていたことは至極妥当です。ただし、誰がいつそれを務めていたか、については系図からは調べようがなく、どこかに〇〇が城番に任じられたというような史料があれば、そちらが証拠書類となりそうです。

城番は元より、代官についても但書が必要です。仁保弘有と陶興房については、説明は不要でしょう。しかし、安富という人をご存じの方となると、ぐっとその数が減るのでは? 以下順番に見て行きます。

仁保氏は関東の三浦氏が周防に来て、土着した人々です。元々平子氏を名乗っていましたが、のちに仁保を名字の地としたようです。それよりずっと後、毛利氏の家臣となってからもかなり代を重ねてから、なぜか元の三浦氏に戻りました。と、ここまでは周知のことです。しかし、最近オンライン古書店を漁っていたところ、横須賀で三浦一族のことを研究している方々の会報が入荷しており、その号の特集が厳島合戦で壮絶に戦死した三浦越中守さんだったんですよね。単に名前が三浦だから取り上げたとも思えませんから、あるいは何かの関連があるんでしょうか? (何気に隣町なので、本を買わずとも図書館にないだろうか)

さて、仁保弘有は応仁の乱の際、東軍に寝返った大内教幸の側に従い、当主だった法泉寺さま(政弘公)に叛旗を翻しました。それまでは、ともに上洛し、摂津の辺で戦っていたにもかかわらず、ほかにも東軍に鞍替えする面々を募り、皆を引き連れて帰国してしまいました。迷惑なことこの上ない話です。そして、自らが代官に任命されていた鏡山城に楯籠もり、ここを東軍拠点としてしまったのです。

教幸の悪巧みは、我らが陶の城主さま(弘護)の活躍によって粉砕されたことも周知の通り。こうなると、弘有の身も危うくなります。新たに代官に任命された安富行房が軍勢を引き連れて城を囲み、降伏させています(後述)。

東広島市ボランティアガイドの会さま資料(研究書並に詳しい)によりますと、仁保、安富、陶の三代官のうち、仁保、安富は「在城確実」となっております。陶は在城していません(後述)。でも、安富について実際に在城していたかどうか分ったら教えてね、とのお言葉がありました。ガイドさんにも調査できないことがミルたちにわかるはずがありません。それに、資料には「在城確実」ってあるんですけど。在城確実とされているけれど、今のところ信頼できない、という意味かな? とりあえず、仁保が在城していたことは確実であることが証明されました。だって、応仁の乱の時、城に籠もって戦っていたんですから、城に入ってますよね。つぎ、安富です。

上述のとおり、籠城していた仁保弘有を敗走させたのは、安富です。ということは、その後もあれこれの後始末のため、城に入って任務を遂行したことは十分考えられます。弘有が逃げて行ったので兵を引き上げて終わりともいきませんよね。何しろ、世の中は大乱の最中、しかもこのような裏切り者が出た直後です。放置しておくのも……と思われます。しかし、そこは代官本人ではなく、西条の人々が城番を務めるので、丸投げして去っていたこともあり得るわけです。仁保弘有だって、教幸に誘われるまでは、摂津におり、その間信頼の置ける城番に任せていたわけですから。

大内氏が東西条の地に入り、寛政二年(一四六一)六月二十九日の大内氏壁書で、東西条を大内氏の分国に編入することを宣言しているが、安富行房はその初期から鏡山城に来ている。

出典:『賀茂郡史』453ページ

まあ、「来ている」のに、城に入らなかった理由は思いつかないので、入っていたと思われますね。問題は、それを証明する史料の存在ですが……。同じご本にはなおも続きがあります。行房が東西条入りしたのち、その身内と思しき安富彦三郎なる人物も東西条入りしています。これについて、法泉寺さまが彦三郎に宛てた書状が残されているのです。「東西条入りしてくれたことをうれしく思う。今後は何事も、行房とよく相談してきめるように云々」というようなことが書かれており「安富家証文」として残っているようです。さらに、もう一通、「去年から在城してくれている由、行房から知らせがあった。うれしく思う云々」と。これを見る限りでは安富行房は在城しており、さらに彦三郎も同じく在城して主君の言葉通り、行房を助けていたようにとれますね。

それよりも、「安富」と聞いた瞬間に思い出したのは、最後の殿様に関するみっともない逸話のほうでして。大切な鏡山城について書いているところにそれを繋げるのは、この項目が穢れるような気がするので省略します。気になる人は『大内氏実録』をご覧に。もちろん、姓が同じだから子孫とは限りません。ちなみに、この逸話のみっともなさが強烈すぎて「安富」の名前が頭に刻み込まれてしまったゆえ、ある時、数ある不確かな系図の一つを見ていたら、本家から分れに分れた枝葉に「安富」とありました。今ちょっとその系図が手元に探し当てられないため、確認ができませんが、先祖はまともな重臣で、かつ身内だった可能性もありますね。

最後の陶興房についてですが、その任官は尼子経久によって城が落城した前年、大永二年のことでした。長い在京生活を終えて主君とともに帰国した興房は、帰国早々留守中に荒れ果てた分国の平定(要は留守中に掠め取られた場所、政情不安定になった場所などが大量にあった)に忙しく、それどころではなかったと思われます。

代官在任中に城が落とされてしまうという不名誉なことになってしまったわけですが、その後奪還に成功しています。けれども、一度落城した城に入るのは縁起が悪いことから、入城はしなかったようです(参照:東広島市ボランティアガイドの会さま資料)。大内氏の東西条での拠点は、次の曾場ヶ城に移り、鏡山城はこの時点で役目を終えました。⇒ 参照記事:曾場ヶ城

鏡山城攻防戦

この城が舞台となった主な合戦として、以下のようなものがあげられます。

一、安芸武田氏との争奪戦。幕府と当主・教弘が揉めたことにより、東西条が召し上げられ安芸武田氏のものとなった時(既出)。

一、応仁・文明の乱の際、郡代・仁保弘有が東軍に寝返った時。

一、出雲の謀聖・尼子経久が野心満々、電光石火でこの城を落とした時(尼子氏本陣・陣が平の項目で説明予定)。⇒ 関連記事:陣ヶ平城跡

というわけで、ここでは、「文明鏡山合戦」についてみておきます。

応仁元年(1467)、日本史上最高に興味深い応仁の乱(今は応仁・文明の乱というらしい)が勃発します。畠山義就と政長が家督を巡って争った上御霊社の戦いから始まったとか、興味は尽きませんが、鏡山城とは関係ないので置いておきます。

日本全国が、東西真っ二つに分かれて戦うという、南北朝期の再来のようなことになりました。むろん、どちらにも与せず、何事も起きなかった勢力もあるでしょう。しかし、たいていのところは、あれこれの不満を抱えているのが普通なので、この機会に鬱憤晴らしをと、いずれかの陣営に与して、気に食わない相手と戦いました。

この項目がこのキーワードで index されたら困るので(後でもっと大々的にやるので!)、このくらいにしておいて、安芸国でも国人領主たちは東西に分かれて争いました。「気に食わない相手」というのは同族一門にいるのが普通で、畠山を見てわかる通り、家督をめぐる争いであることがほとんどです。竹原小早川と沼田小早川のように、分かれてしまっている家は、それぞれ、相手が属さなかったほうの陣営に加わって大義名分を得、この機会に相手を潰して、小早川家を一つにまとめようとか、そんな感じです。

この時、大内氏は西軍に属して戦いました。ゆえに、その配下のようなことになっている領主たちも西軍につきました。「所領安堵」してくれる頼りになる存在とは言っても、腹が立つのはこのような時ですね。配下についていると、否応なく戦に「駆り出される」からです。ここまでに名前が出てきた阿曽沼、平賀、竹原小早川、野間といった人々が大内氏とともに西軍につきました。

となれば、日ごろから大内氏と険悪な安芸武田は東軍につきますし、竹原と分裂している沼田小早川も東軍です。そして、毛利氏も東軍でした。

東軍のボスともいうべき、細川勝元は、どことなく西軍有利に見える状況をひっくり返すため、西軍武将たちの留守国に手を回し、国許で不満分子が叛乱を起こし、分国を目茶苦茶にするよう策略を巡らせました。大内氏でも、この計略に乗った人物が出ました。当主の伯父にあたる大内教幸です。あわよくば甥から家督を奪おうと考えたのでしょう。

意外にも教幸の誘いに乗って主君を裏切った者は少なからずおり、留守国は危機的状況に陥ります。その話もここではおいておきます。結局、叛乱は失敗に終わりますが、この時、鏡山城の代官を務めていた仁保弘有が教幸方についてしまいました。本人は京都で戦っていましたが、教幸の誘いで呼び戻されて鏡山に帰ってしまうのです。

鏡山城は東軍方の拠点となってしまったわけです。弘有は東西条全土を教幸に捧げるつもりだったようですが、教幸自身が本国で撃破され、弘有も新たに東西条代官に任命された安富行房の軍勢に城を囲まれてしまいます。安富は平賀、天野など大内氏に味方する面々の協力を得、ことに天野氏に誘われて毛利氏が東軍から西軍に寝返るなどの出来事もあり、戦局は有利に運びます。いっぽう孤立無援となった仁保弘有は、東軍の味方に援軍を求めますが、助けがくることはありませんでした。

数か月の包囲ののち、ついに城は降伏。その後も、東軍に味方する者たちが徳政一揆を起こすなどの企てがありましたが、新たに味方になった毛利豊元の協力で粉砕。安富はついでに、東軍方備後の守護・山名是豊も追い出して、安芸・備後の東軍勢力を一掃したのでした。

東広島市のパンフレットによれば、城の陥落は「水の手を占領」されたためとなっています。守るに固い堅城なので、力攻めはせず、四か月もの包囲の末に敵が力尽きるのを待ったと思われます。

現存最古の城掟

伯父・教幸や仁保弘有の野望は潰え、大乱が終わって帰国した政弘は「現存最古の城掟」(東広島市のパンフレット)とされる「安芸国東西条鏡城方式条々」を制定しました(文明十年、1478)。

法泉寺殿 御判

安芸国西条鏡城法式条々

一、当城衆当番以名代不可勤仕事、

一、当城普請、毎日不可有懈怠事、

一、仮雖為城衆知人、不可入城内事、

一、置兵糧無為之時、不可配当城衆事、

一、博奕堅固可停止事、

以上

右於背此旨之輩者、可被致行殊御成敗之由、所被仰出也、仍壁書如件、

文明十年六月廿日

「城掟」制定

近藤清石先生の『大内氏実録』「大内氏壁書」から抜き出してみました。『群書類従』とか色々なところに原文出ていますね。

※なお、東広島市のパンフレットには書き下し文が載っています。

要するに、当番は本人がキチンと勤め、普請はサボらず、知り合いでも城に入れるな、何事もない時には兵糧を食うな、博奕は御法度だ、これらのルールに従わない者は成敗しちゃうからそう思えって感じ。真面目に働いていれば、何ら問題ありません。

大内氏、安芸国守護職に

明応四年(1495)、家督は政弘から義興に移っていました。そして、この年、大内氏は初めて、安芸国守護に任命されます。

これまでも安芸国の守護は存在しました。しかし、いったい誰なのか名前が出てこないほど、影が薄い存在でした。国人領主たちの独立性が強く、横の繋がりが深いなどの特殊な状況もあり、誰が務めてもあまりぱっとしなかったのでしょう。思えば、大内氏は東西条のみを領有しているという状況ながら、安芸国に対して相当の影響力をもっていたはずです。今の今まで任命されなかったのが不思議なくらいです。

これからは名実ともに、守護という立場で安芸国中の国人領主たちを動員できる身分となったのでした。

明応四年の時点では、義興はまだ年若く、経験値も浅い新人当主でした。やがて西国の覇者と呼ばれる名君に成長。将軍職を追われた足利義材を助けて上洛し、天下を動かすこともできるほどの地位に上りつめていくことになりますが。

しかし、その頃になると、世の中は大きく動き、新しい時代の波が押し寄せてきます。大内一強だった中国地方に、尼子経久という大物が登場し、鏡山城は尼子氏の手で落城の憂き目に遭うことになります。先祖代々念願の安芸守護を手に入れながら、新興勢力に脅かされるという未だかつてない屈辱を味わうことになるのです。

落城した鏡山は、義興の第一の忠臣にして、鏡山城最後の東西条代官・陶興房によって奪還されますが、それ以後は東西条の拠点の座をつぎの杣城(曾場ヶ城)に明け渡し、その役目を終えるのでした。

鏡山城跡・みどころ

たくさんの遺構が残り、山城の教科書のような城跡です。公園の裏山といった風情で、お気楽に登ることもできるのですが(感じ方には個人差があります)、それだとほぼ何も見れません。やはり、山城跡の専門家とともに入ることを強くお勧めします。

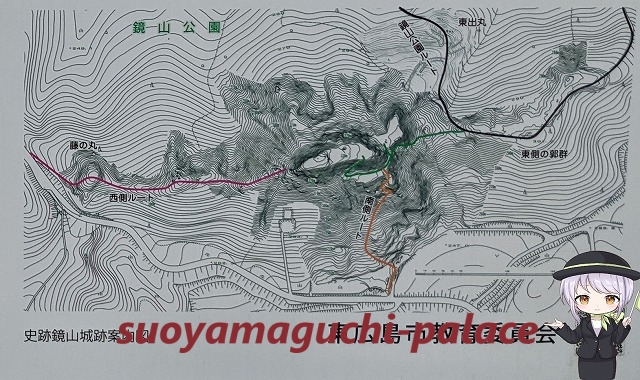

現地の史跡案内看板に載っている縄張り図。これによると、ルートがいくつかある模様。今回は「鏡山公園ルート」A ルートを行きます。5郭 ⇒ 4郭 ⇒ 3郭 ⇒ 2郭 ⇒ 1郭の順番に、見落としのないよう、山頂部を目指して行きます。

城は二つの大堀切に挟まれるような構造となっており、至る所に畝状竪堀群があります。まさにウジャウジャある感じです。しかし、新緑の季節以降は、樹木が生い茂ってしまうため、竪堀の類を確認することは難しくなります。また、写真におさめると、平面図となってしまい、現地では確認できたそれらの遺構を再現することは極めて困難です。恐らく、正確にお伝えできるのは郭と井戸跡だけになってしまうかと思われます。この状況は、いずこの山城跡に行ってもかわりません。結局は現地で遺構を発見し、その場で感激することがすべてです。その感動を家に持ち帰ることは土台無理な話なのです。

登山道 A ルート入口

こちらが A ルート入口です。A と B の違いは不明ながら、まるっとすべて見るためには推奨はA 。

山道(東出丸へ)

それとわかる郭から郭までの道のりをところどころ撮影しています。これらは竪堀だのといった遺構があるとのご説明を受けた付近で撮影しておりますが、写真では確認不能ですので、単に「山道」としております。なお、ガイドさん方が下見をなさったとき、畝状竪堀群が非常にはっきりとわかる箇所があったそうです。しかし、残念ながら、訪問時には樹木が茂ってしまい、タッチの差でまったく目視できなくなっておりました。

東出丸

出丸というのは、出城、本丸から突き出すようにして築かれた廓のことです。鏡山城には、「藤の丸」と「東出丸」という二つの出丸が残っています。なお「仮称」と書いてあるので、便宜上つけられた名称と思われます(この先『仮称』看板頻出です)。

「竪堀」

何と! 親切にも「竪堀」と看板が立っています。至る所の城跡でこれをやってくれたらいいのにと思います。しかし、背後はご覧のとおり、樹木に埋もれ、まったくそれとはわからなくなっています。他の場所もここと大差ありません。

「堀切」

これなど、せっかくの看板の文字も消えています。いずれにしても、こちらは草ボウボウ状態。堀は確認不能です。

岩と石段

山道脇にあった大岩。かつて何かを構成していた一部かもしれません。

予定通り5郭を目指しているところですが、ブルーシートの間にチラ見える石段は、当時のものです。現在我々が階段代わりにしていますが、かつての城内の人々にとってもそうだったのでしょう。

井戸跡(5郭)

鏡山城には井戸がたくさん残されておりますが、これはそのうちの一つです。全部で五つあったとか。うち三つは確認されています。

5廓・通称「下のダバ」

2廓についで大きく、東西30メートル、南北15メートルもあります。2廓との比高差は12メートル。東側に土塁、その北側に低い段があり、西側には井戸の跡も(既出)。

「ダバ」って何? って思うけれど、文化財説明看板に「段場のことか?」とあるので、建築し使っていた人々にしかわからないワードみたいです。

5郭の役割は、登城してきた人が何者なのかをチェックする場所だということです。怪しい人物であれば、これより先に上げるわけにはいきません。その意味ではとても重要な場所ですね。ここから、2郭に行くことはできない構造となっていますが、見上げることはできます。

残念ながら、樹木に覆われて、何も見えませんね。

順路的には、井戸の手前となりますが、この付近には建物があったらしく、地面に岩が見えています。

「仮称・大手門」

ほとんど判読不能ですが、この看板には「仮称・大手門」と書かれています。5郭で安全を確認された者は、この門を通って中へ向かうことができたのですね。

4郭

初回の訪問でなぜか発見出来なかった4郭です。ついに見ることができて感無量です。

山道(4郭ー3郭)

4郭からほかの郭へと続く道は、人一人しか通れないような細道として、防御を固めているとありました。確かに細道が続いていました(ブルーシートの中が道)。

虎口(4郭「大手門」ー南郭群)

4郭には「大手門」があったと考えられており、門から南郭群に続く「大手道」が伸びていました。郭群の最も高いところに「虎口砦」があったとされ、いかにも巨大な岩からなるこの虎口がそうなのかな、と思いました。

虎口(3郭)

地図を見ると、虎口はいくつもあったようでして、上のものとは違いますよね? 3郭東側にも虎口があり、2郭を守っていたとされるので、これがそうじゃないかなぁ、と。

3郭・通称「馬のダバ」

3廓は2廓の下に位置し、防御上とても大切なところ。西側に土塁や大きな竪堀、東側に畝状竪堀群などが遺されているらしいのですが……。埋もれていると思われます。

「馬のダバ」という謎の「通称」から、馬小屋だのがあったのかと勘違いしてしまうけれど、馬とは無関係で3廓が「城馬の方角にある段場」という意味で、単に位置を示しているだけの名称なので要注意。馬は昔の方角で南を表わし、ここから下りていくと、南郭に出ることができます。

土塁

3郭から主郭に行くには、必ず3郭を通ります。ほかに、北郭群を通って行くこともできましたが、現在は見ることができなくなっています。尼子氏の攻撃の際には、北郭群を通って行ったのではないかと考えられています。行くことはできずとも、北郭群を見下ろすことはできるのですが、埋もれていました。

2廓・通称「中のダバ」

2廓はもっとも大きな廓で、東西50メートル、南北15メートルあり、1廓とあわせて本丸を形成しています。上中下三段に分れていて、上段と中段には土塁が築かれており、井戸跡が二つあります。

ブルーシートが嫌でしょうがない……。なんか工事現場みたいです。

井戸跡(本丸)

さすがに「井戸の跡」は誰の目にも分りやすいです(看板までついているし)。他にも何カ所かあり、中を覗くこともできます。当然、水はとうに涸れており、中は草で覆われていました。

井戸は全部で五つもあり、このことからも、城内でかなり多くの人々が生活していたことをうかがわせるといいます。

こちらはちょっとわかりにくい井戸跡です。看板の文字も消えております。

1郭(主郭)展望

もっとも高いところにあるのが1郭で、「御殿場」と呼ばれています。2郭とあわせて主郭を構成し、高い切り岸で囲まれた堅固な造りになっています。1廓には石垣だの岩だのがあって、ほかにも様々な遺構(専門家の先生ならわかる)があって、かなり多くの建物があったことが推測されます。

「御殿場」という呼び名は建物の礎石が遺されていたことによるものです。最も高いところにあるというものの、さほどではなく、この後、より高く見晴らしのきく杣山城などに拠点を移していったのはそんなところに理由があるのかもしれません。

1郭(主郭)削平地

石垣

切岸

もはや、切岸なのか石垣なのかわからないです。しかし、この時期になると、切岸に石を埋め込んで補強する、近世石垣に近いものが現われたというご説明を受けた気がいたします。これ、どう見でも石垣ではないですからね。でも、土塁だったりして。

大岩

巨大な岩です。かつての防御施設、もしくは生活施設の名残でしょうか。このような岩はほかにもありました。

焼けた岩

ところどころに、落城の際に焼けた岩が残ります。赤くなっているのがそれです。

「堀切」2

倒れてしまっていますが、ここにも「竪堀」と書かれた看板が。堀はやはり樹木に埋もれているようです。

山道(二)

珍しくロープが渡された道。さして、危険なようにも思えませんが。この先に「大堀切」があるのです。

大堀切

ガイドさんがスタックで指し示してくださっているのが、鏡山城の最大のみどころのひとつ、「大堀切」です。現場だと、実によくわかり、大感激なのですが、これまた帰宅したらただの山道となってしまうこと必至です。

立体的に見えるようにと、堀切の真ん中に立ってくださいました。ミルがいるところがそこです。撮影技術の問題で、せっかくのご配慮も100%活かせていませんが……。

藤の丸

大堀切付近にある出丸です。地図で確認したところ、位置的に「藤の丸」であるようです。

虎口

特にご説明はなかったのですが、どう見えてもこれは虎口。それもかなり立派でかつ分りやすいものですね。

出口

公園から入って、道路に出ました。「マムシに注意!」という、この先は山城である旨、注意喚起する看板が立っていました。

城跡を出た先の道路。この後は歩いて駐車場に戻ります。残念ながら、写真には残せなかったけれど、貴重な解説つきで、たっぷりと遺構を堪能しました。何となく、別れが惜しい気がして、何度も振り返りました。こんなに大好きな山城跡なのに、鏡山城の御城印はないのかなぁ。集めていませんとしつこく言っておりますが、気に入ったところのは欲しいんです。

鏡山城(広島県東広島市)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 東広島市鏡山二丁目(鏡山公園内)

最寄り駅 バス:西条駅から 徒歩:西条駅から45分

アクセス

広島大学へ行くバスを使うと便利なのですが、歩いても45分(これを長いと思う人にはおすすめしません)であり、西条駅からほぼ真っ直ぐな道なので、絶対に迷うことはありません。

参照文献:東広島市ボランティアガイドの会さま資料、東広島市様ホームページ、東広島市様作成パンフレット、文化財説明看板、『安芸の城館』

※東広島市製作のパンフレットは西条駅の観光案内所で入手可能です。

鏡山城(広島県東広島市)ついて:まとめ & 感想

- 大内氏安芸国直轄領における本拠地だった城跡

- 現在は「鏡山公園」となっており、公園内に城跡遺構がある

- 応仁の乱前後や、戦国時代に合戦の舞台となった

- 戦国時代となり、尼子氏との攻防が激しくなると廃城となり、拠点は杣山城などに移された

- 国指定史跡となっている

- とにかく見るべき所が大量にある城跡。公園の裏山のような形で存在するので、適当にいける範囲だけ見ることも可能だが、専門家とともに隅々見て回ることをしないと、この城跡の魅力は分らずじまいとなる

- 落城してしまい、その後使われなくなったという事情があるため、国指定史跡として整備されているものの、山頂部(主郭)などの遺構は原型を留めていない。それでもかつての石垣、土塁、虎口、堀切など多くの貴重なものが残っている

西条駅から歩いて行くことができ(45分かかりますよ)、とてもわかりやすい道のりで非常に有り難い城跡です。公園になってしまっている、ということで何も残っていないだろうとほとんど期待していませんでしたが、じつはあれこれと残っていて、非常に貴重なゆかりの城跡となっています。

集中豪雨の後、しばらく立ち入り禁止でしたが、今は入ることができると大喜びですが、実際には未だにブルーシートだらけで、なおも入れないところもあるなど、ちょっと残念な部分もあります。けれども、法泉寺さまゆかりの城跡でこれほど遺構が残っている例はほかにないですので、いわば聖地であります。

公園入り口に「毛利元就ゆかりの地」みたいな幟旗しか立っていなくてとても悲しいですが、文化財説明看板にはきちんと大内氏ゆかりの城跡と明記されています。広島県の人は毛利元就さん大好きなので、ここら辺は致し方ないですね(特に、東広島市の毛利元就ゆかりの地看板は至る所にあって微笑ましいです)。

なお、こちらはざっくりと概要だけ見れば十分という方にとっては、歩きやすい山城でして、初心者にもオススメです。むろん、山城跡地ですので、平地のようにラクに歩くことはできませんが、ロープやチェーンにつかまりながら登っていく恐ろしい山城跡とは違い、公園に遊びに来た家族連れがフツーに入れるレベルです。とはいえ、「未整備です」という自治体さまの注意書きもあるくらい、足元に気を付けなくてはならないことは事実。案外と、ラクに思えるところほどいい加減に登っていって足を踏み外す事態になりかねない傾向ですので、その辺りは十分にお気を付けくださいませ。

また、ちょっと奥まったところや、わかりにくい場所などは、とたんに難易度が増します。公園に来たついでに……という方が入るのはオススメできません。専門家にご案内をお願いしましょう。そもそも、そのような場所はテキトーにあるいていて見付けられるものでもありません。

城跡初心者(それは今も同じですが)の頃に、それこそ公園の裏山と思い適当に回って帰宅してしまいました。おかげで、4郭はなぜか見付けられないし、大堀切の存在など知りもしませんでした。加えて、集中豪雨の爪痕を畝状竪堀群だと思い込み、平然と公開し続けていたなどのもはや、恥ずかしくて閉鎖したい事態が続いておりました。この度、念願叶って曾場ヶ城でお世話になった東広島市ボランティアガイドの会・ガイドさまのご案内つきで、友人とともに探訪。肝心の畝状竪堀群は、樹木が生い茂っていたせいで確認できず、残念なことになりましたが、それ以外はまたしても、忘れられない貴重な体験となりました。この場を借りて御礼申し上げます。例によって、教わったことの半分も活かせていません。申し訳ございません。

- 中世安芸国のゴタゴタ歴史が大好きです(大内、尼子、毛利とか聞くだけで胸躍る……)という方

- この城は法泉寺さまが(現存)最古の「城掟」を定めた城だ! 行かねばならないと感じた方

オススメ度:(基準についてはコチラ)

※公園の裏山ですませた場合は1ランクダウンです。

今回は城跡専門家のガイドさんのご案内で、多くの貴重な遺構を満喫できました。城跡の教科書みたいなこの城跡で、得難い体験ができたこと、生涯忘れません。

曾場ヶ城でもお世話になったとっても博識なガイドさんなんだ。俺、このガイドさんが大好きだから、特別にご指名しちゃった。またお相手してくださって、本当にうれしかったよ。ありがとうございました。

またしても畝状竪堀群を理解できずに帰ってきたお前らに、この城を極めたとはとても認められないな。もう一度いくのだろうな? 元就公の活躍について無視するとは、とんでもない記事だ。

もちろんまた来ますよ。あと、元就公云々は尼子経久の本陣のほうに書いたので。言っとくけど、ここは大内氏の城ですよ。毛利家のではなく。

そうだよ。お前は吉田郡山以外でてくるな。

※この記事は20240709に、大幅に加筆・修正されました。