山口県山口市大内氷上の興隆寺とは?

言わずと知れた西国一の大大名・大内氏の氏寺です。神仏習合していた時代、氏神の妙見菩薩が祀られていた下松の妙見社もこちらに勧請され、氏寺・氏神ともにまとめて、一族総出で大切にお守りしていました。ことに、毎年盛大に執り行われていた「二月会」は、単なる宗教的行事を越えて、大内氏の権勢を領国の人々はじめ、周辺諸国に知らしめるための大切なイベントでした。二十八代・教弘期以降のこととはなりますが、二月会はつぎの跡継となる若子をお披露目する場でもありました。

神聖かつ不可侵な領域として守られ、大内氏の繁栄とともに栄えた大寺院でしたが、その滅亡を境に運命を変えます。大内氏にかわって防長の主となった毛利氏でも、興隆寺を軽んじることはありませんでした。しかし、氏寺・氏神として守られるはずはなく、時代の流れに従って次第に廃れていきました。現在は往時の姿を偲ぶことはできません。

興隆寺・基本情報

住所 〒753-0214 山口市大内氷上5丁目14−426−6

山号・寺号・本尊 氷上山・興隆寺・釈迦如来

宗派 天台宗

ホームページ https://koryujimyokensha.web.fc2.com/

興隆寺・歴史

大内氏の氏神・氏寺が一体化した神仏習合した大寺院

大内氏の氏寺として知られる興隆寺は、推古天皇二十一年(613)、大内氏始祖・琳聖太子の建立と伝えられています。本尊は釈迦如来、脇士は普賢・文殊菩薩と四天王。のちに比叡山延暦寺の直轄となって、天台宗顕密兼学の道場として栄えました。

先祖伝説によれば、始祖である百済の王子・琳聖を守護するため、鷲頭荘青柳浦に北辰が降臨したとされています。それを、妙見大菩薩としてお祀りしたことが、大内氏の氏神としての妙見信仰の始まりです。鷲頭荘は、現在の下松市の辺りです。天長四年(827) 、十一代・茂村の時、妙見社をこの地に勧請したということです。

残念ながら、何年何月何日、誰によって当寺院が建てられたのかは、伝説の域を出ません。けれども、どんなに遅くとも、茂村による氏神勧請時点では存在していたことになります。以来、氏寺・氏神が合体した氷上山は、大内氏歴代と家臣たちにとって、まさに神聖不可侵な領域となりました。

なお、「興隆寺」という寺院の名前が、史料で確認できる最初は、二十代・弘貞の時となり、さらに遅くなります。正嘉元年(1257)に弘貞が鐘を寄進した時の銘文に「吉敷郡大内村氷上山興隆寺」とあるのがその史料(銘文)です(参照:『大内文化研究要覧』)。もちろん、史料で確認できる最初という意味ですので、この時点で寺院の名前が改められたということではありません。

この辺りから、日本史の中で、大内氏という一族の活躍が目立っていくようになりますので、以後は興隆寺の名前も数々の史料に頻出となっていきます。

応安六年(1373) 、二十四代・弘世の時、明の趙秩はこの地で「氷上滌暑」(山口十境詩の一首)を詠み、応永十六年(1409) 、二十六代・盛見は、朝鮮から取り寄せた唐本「一切経」を輪蔵に納め、宝徳元年(1449) 、二十八代・教弘は、「大蔵経」を寄進しました。 文明十八年(1486) 、二十九代・政弘代に、興隆寺は勅願寺となり、 土御門天皇より「氷上山」の勅額と宣旨を賜ります。天文元年(1532) 、三十一代・義隆は、梵鐘を鋳造、寄進しました。

妙見の大祭・二月会には、童舞や歩射が行われ、毎年、大頭役、脇頭、三役が定められて費用を負担することになっていました。大内氏滅亡後、毛利氏もまた、興隆寺や妙見社の崇敬を継承し、二月会を執り行ったり、伽藍の再建、修復に努めました。

とはいうものの、やはり大内氏の氏寺時代のような繁栄は望むべくもありません。所狭しと立ち並んでいた僧坊はわずか六つにまで減ってしまいました。江戸時代、行海僧正はそんな氷上山を復興させようと尽力します。別当寺だった大坊を氷上山真光院と改称し、多くの脇坊を整備するとともに、東照宮・観音堂・山王社・護摩堂などが建てられたといいます(これらは元々建っていたはずですから、再建ですね。かなり廃れてしまっていたのでしょう。東照宮については不明です)。現在の本堂・中興堂は、「中興上人」と呼ばれる行海和尚の功績を称えるために建立された建物です。

なぜか東照大権現が……

江戸時代、元大内氏氏寺興隆寺に徳川家康を祀る東照宮が建てられたいうのは意外な気がしますが、徳川家康は大東照大権現として神格化されており、幕府は諸大名に対して東照宮の造営を勧めたという経緯があります。なので、各地に多くの東照宮が造られ、信仰されていたのです。萩藩も例外ではなかったようです。

興隆寺内の東照宮建立はつぎのような流れとなります。

享保20年(1735)、日光東照宮御神影を氷上山護摩堂に安置

寛保元年(1741)、氷上山に東照宮を新築遷宮

寛保2年(1742)、本殿・拝殿建立

この東照宮は氷上山東照宮と呼ばれ、なかなかに荘厳なものであったと想像されます。しかし、明治三年(1870)、山口宝現霊社に合祀され、社殿は現在の築山神社本殿となりました。

かつての繁栄を偲ぶ旅

かつて、興隆寺は氷上寺と呼ばれ、氷上山全体がすべて境内でした。法界門より内側が神聖な領域の始まりで、その両側にはなんと、百余の塔頭が所狭しと並んでいた模様です(参照:『大内文化探訪ガイド No.1 中世文化の里』)。

弘世期、政弘期に二度の大きな火災に遭い、伽藍は焼失しました。しかし、当主たちは最優先で大切な氏寺を再建してきました。毎年二月会の法会が行なわれる以外にも、これだけの僧坊があったのですから、多くの僧侶がそこに勤め修行に専念した一大道場であったことは疑いありません。

明治以降、神仏分離、廃仏毀釈などの時代の流れの中で、かつての興隆寺の面影は次第に失われていきました。寺領もなくなり、宝乗坊(焼失した真光院が本坊として使用していた)以外の坊は廃れ、多くの建物が他所に移築されていきました。

大内氏の時代、境内には、上宮、下宮、本堂、東西二塔、鐘楼、輪蔵、経庫、大日護摩堂、不断如法経堂、八幡社、三十番神、山王七社、牛王所、仁王堂や法界門などの建物があり、参道脇には多くの僧坊が建っていたとされています。往時の伽藍の荘厳さを知るために、なおも研究は続けられており、考古学的発掘調査も行われています。

例によって、とてもテキトーな図ですが、現在は上宮しか残っていませんので、なんだかなぁという感じですね。ちなみに、乗福寺の旧境内が山ひとつこえて隣にあったことが新たな発見でした。興隆寺の元の姿については多くの先生方が研究なさっていますので、参照になさるとよいと思います。これは真木先生の図(参照:『大内氏の世界をさぐる』)を見ながら画いたんですけど、先生の元の図とは似ても似つかないものです。なお、〇〇坊の類は省略しています。参道(水色)を行くと、両脇に大量にあった感じですね。

この池は、当時からあるもののようです。ほかにも郷土史の先生から、この辺りが○○坊だね、といちいちご教授いただいたのですが、帰宅して見てみると、普通に道路の写真しか写っていないため、何だっけ!? となってしまいました。まあ、本当に道路やアパートになっていますから、プライバシーの観点から公開もできませんし、その場でこの辺か……と感じることができるのみです。

なお、、規模が縮小されたとはいえ、興隆寺はなおも存続しています。地元の方々に支えられ、守られながら、貴重な文化財を今に伝えているのです。(参照:案内看板、興隆寺HP)

興隆寺・みどころ

大内義隆寄進の梵鐘が、国指定の有形文化財。永正元年(1504)に大内義興が施主となって造られた木造釈迦如来坐像が山口市指定有形文化財、木造聖観音菩薩立像が山口県有形文化財となっています。このうち、木造釈迦如来像は興隆寺の本尊であったものです。

なお、自治体サイトや案内看板で紹介されている、梵鐘や木造釈迦如来坐像、氷上山扁額のほかにも、寺院さまホームページによれば、以下のような指定文化財があります。「琳聖太子の剣・宝剣拵・付属文書」、「絹本着色両界曼陀羅図」、「木造龍頭・舞楽面・獅子頭」(いずれも、県指定有形文化財)。

このほかに、元々興隆寺のものであったが他所に移築された建造物が多数あります。

元本堂 (釈迦堂)⇒ 龍福寺本堂

東照宮 ⇒ 八坂神社境内、築山神社

護摩堂 ⇒ 神福寺十一面観音堂

観音堂 ⇒ 山根観音堂

山王社 ⇒ 御堀神社

(参照:案内看板、興隆寺HP)

鳥居

長らく、何なのかわからず困っていた一枚です。興隆寺は寺院なので、鳥居があろうはずはないんですが、きっとこれは妙見社のものなんですね。位置的にそうです。

本堂

大内家の滅亡後、毛利氏の時代においても、当寺に対する崇敬は続きました。しかし、江戸時代になると次第に衰頽します。そんな興隆寺を復興しようと尽力したのが、中興上人と呼ばれる行海僧正。この人の功績を称えるため、元禄八年(1695)に、辧海和尚という人が「中興堂」という建物を建てました。これが現在、興隆寺の本堂となっています。

本堂内には大内氏時代から受け継がれている「木造釈迦如来坐像」が安置されているそうです。

梵鐘

天文元年(1532) 、三十一代・義隆が鋳造し施入したものです。国指定重要文化財となっています。なお、この鐘楼は、地元の有志の方々によって昭和三十二年(1957)に再建されたものです。

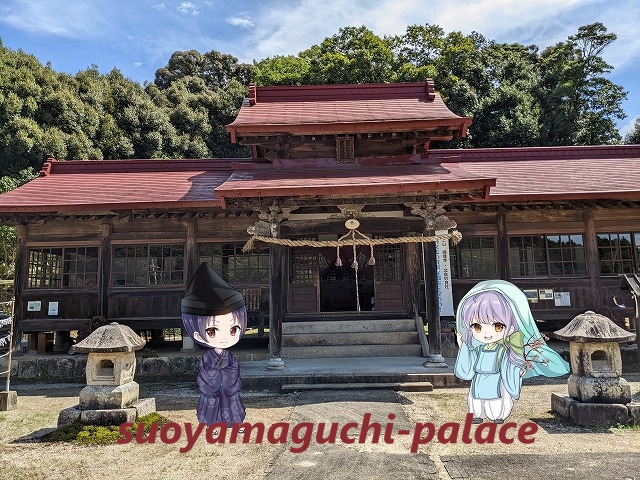

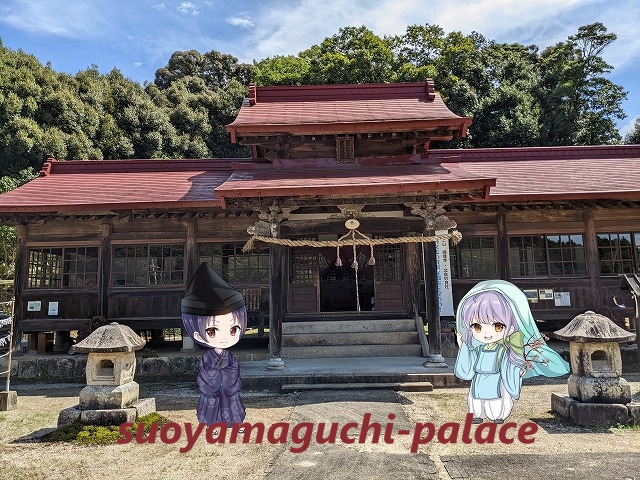

妙見社

あまりにも有名な興隆寺の北辰妙見社。現在のものは、毛利氏によって再建されたものです。なんか、こちらのほうが本堂にみえてしまいますし、実際仏事などもこちらで行なわれているように思われます。本堂(上述)は建物だけ、と感じました(個人的な見解です)。

小祠

かつて、興隆寺には山王権現がありました。現在その跡地は、興隆寺へ向かう道すがらに残っています。境内社のような扱いだったと思われますが、何しろ氷上山全体が境内のような規模だったそうなので、現在の山王社跡地を見ても当時の面影は想像もつきません。『大内村誌』によれば、現在は文字通りの寺院境内に、小祠のみ残るとのことです。はたしてこれがそうなのかは定かではありませんが、見付けられた境内の小祠はこれのみでした。

上宮 & おこもり堂への道

この道から上って行くと、かつて亀童丸たちが父上とともに、参詣した場所に行くことができます。若子参籠して亀童丸から次期当主・新介さまとなる二月会のおこもり堂です。中途には古代の古墳などもあるということです。すべてガイドさんからうかがった興味をそそられるお話です。が、初回のご訪問では、マムシが出現する時期であったため、地元の方々は「絶対に中にお入りになりません」。怖いもの知らずの観光客のために、皆さんを命の危険にさらすことはできないので、泣く泣く引き返しました。

法泉寺さま

法泉寺さま 新介

新介

冬ならば無事に入れるらしいの……。地元の方のお話では11月から2月くらいまでは大丈夫そうでした(絶対とは言い切れないので、自己責任でお願いいたします)。

また来ればいいじゃん。

追記・氷上山上宮への道

かつての氷上山

もともとの興隆寺と現在ある興隆寺とは、その姿がだいぶ変ってしまいました。しかし、発掘調査や地元の方々の取り組みにより、かつての姿を偲ぶことができるような町づくりが進んでいます。先生方がおまとめになった想像図は研究書の中でしか見られないものでしたが、今は案内看板でも見ることができますし、Googlemap の精度も日増しに高くなり、「上宮跡」「山王社跡」等々を確認し、当時の規模を想像することが可能です。ただし、想像すればするほど、現在は何もないことが悲しくなります。

ちょいわかりにくい写真とはなりますが、ここにかつてのあれこれの場所が書いてあります。

山王社跡

もとの山王社は氷上神社となり、のちにほかの神社と合併して御堀神社となりました。場所もここではありません。しかし、元々山王社があった場所は「跡地」として、きちんと整備されています。看板に「山王社遺跡公園」とありますが、地元の方々の憩いの場になっているようですね。

看板脇から、こんな風に道が続いています。ちょっと登ります。もちろん、上まで行ったところで何もありません。

「山王社」と書かれた赤い鳥居が建っています。当然のことながら、元々あった鳥居ではありません。これが、現在の「元山王社跡地」となります。

上宮跡

山王社跡地から降りてきて、先程の看板があった道をなおも進み、氷上山を登っていくと、かつての上宮跡地があります。入り口はご覧の通り。季節は冬です。

マムシがいなくなった今ならば怖いものなしだ! でも、神聖な上宮は女人禁制。俺みたいな穢れない子どもしか入れないよ。

そういう神秘的な掟があるのは魅力だけども、残念ながら今は誰でも入れるよ。

それなりに山道なので、テキトーに進んではダメですが、我々門山城でも大丈夫な面々なら何ら問題はありません。道はきちんとついており、迷うこともありません。しかし、正直、頂上までいったところで、荘厳な雰囲気を「感じる」だけで、何一つないです。大内氏に興味がない人にとっては、特に行く必要もない場所になってしまうかと思います。

こんな感じの道が続いていきます。かつて法泉寺さまや凌雲寺さまが、亀童丸から新介さまになるために向かった道だと思うと目茶苦茶感動いたします。ここを通って五郎も陶入道になったりして。いやいや、ここは本家の若子さまだけが通れる道だけども。

I 先生撮影

もう着いてしまったよ……。本当に何もなかった。この写真は、この場所にご案内くださった郷土史の先生から頂戴した貴重な記念写真です。先生と助手のお姉さんのお姿はキャラ画像で隠しています。本人撮影の写真ではないため、無断転載は固くお断りいたします。

「上宮跡」の看板背後に石段があり、登っていくと狭いスペースに出ます。苔生した古い石が転がっていて、何かそういう建築物の遺品かと思うのですが……。しかし、同じ場所には修験者(?)かなにか、そのような宗教の方が置いた妙見社とは無関係な石が置かれていたりしますので、これらもそのような方々に関係するものである可能性もあります。

「上宮跡」の看板背後に石段があり、登っていくと狭いスペースに出ます。苔生した古い石が転がっていて、何かそういう建築物の遺品かと思うのですが……。しかし、同じ場所には修験者(?)かなにか、そのような宗教の方が置いた妙見社とは無関係な石が置かれていたりしますので、これらもそのような方々に関係するものである可能性もあります。

興隆寺(山口市大内氷上)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0214 山口市大内氷上5丁目14−426−6

アクセス

山口駅からタクシーを使いました。公式アナウンスによりますと、山口駅からバスで15分、農業試験場前バス停で下車し、徒歩15分とのことです。

参照文献:興隆寺さまHP、山口県観光連盟さまHP、現地説明看板、『大内文化探訪ガイド No.1 中世文化の里』、『大内氏の世界をさぐる』、郷土史の先生から頂戴した資料ほか

興隆寺(山口市大内氷上)について:まとめ & 感想

興隆寺(山口市大内氷上)・まとめ

- 大内氏の菩提寺。始祖・琳聖太子が創建したとされる寺院に、氏神である下松の妙見社を勧請し、氏寺・氏神一所にまとめて参詣の便を図った

- かつては氷上山という山全体が神聖なる領域であり、広大な敷地に多くの貴重な建物が建ち並んでいた。特に、多くの社坊があり、百余に及んだとされる

- 江戸時代、大内氏の滅亡とともに寺院は廃れた。毛利家による保守点検は続いていたものの、彼らにとっては氏寺・氏神ではないから、やがては忘れ去られたとしても仕方ない

- 徳川幕府を喜ばすため、全国の藩主たちは領内に東照宮を建てた模様。悲しいかなそれは興隆寺の境内に建てられた

- 明治の神仏分離は全国の寺院にとって苦難の時期であった。興隆寺も例外ではなく、多くの貴重な建物をほかの寺社に切り売りすることで何とか経営を維持したようである

- 現在も、由緒ある寺院の補修事業のためにクラウドファンディングによる募金などが行なわれていることがある

- 建築物は失われたが、それ以外の文化財には現在まで伝えられるものが多い。大内義隆の梵鐘などはそれらの中で最も有名なもの

歴史の流れと思えば仕方のないことではありますが、様々な記録で氏寺・興隆寺の繁栄について読んできた方々にとっては、現在の興隆寺は見る影もない、といった感じです。じつは、全国の寺社も多かれ少なかれ、規模縮小の道を辿っているのですが、これほどまでに縮小されたケースも稀ではないでしょうか。

降松神社でも、大内氏時代から残っているのは亀池(和歌水)だけであると知って衝撃を受けましたが、興隆寺についても全く同じで、妙見社の上宮以外は往時から残るものは何一つないです。研究者の先生方により、かつての規模や建物配置などが明らかになりつつありますが、分れば分るほど空しいだけです。

かつての参道もおよそ趣のない普通の道となっており、何とも言えません。参詣しても溜息だけなので、何度もご参詣する場所ではないなと思いました。ただし、一度は絶対に赴くべきであること、そしてその際には妙見社「上宮」の上まで行ってこそです。現在、地元の町づくりの方々がかつての姿について案内看板で解説するなど、観光資源としての整備が進んでいます。そのうち、ここに元〇〇坊がありました、のような全貌がわかる遺跡になるかもしれません。その日を楽しみにしつつ、なんだかんだと毎回参詣しております。

他の寺社に移転された建築物があまりにも多いですので、それらの場所に一つ一つ参詣し、自らの脳内でそれらのパーツを組み立てて、往時の姿を再現する作業が必須です。

こんな方におすすめ

- 大内氏ゆかりの地を回っている方

- 普通に寺社巡りがお好きな方

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

上宮も跡地になっちゃてるし、何もないよね。俺、子どもの頃、父上に連れられて二月会を見た記憶があるんだ。あまりにも違いすぎて、別の場所かと思った……。いったいどうしてこんなことになったんだろう?

氏寺である以上、その「氏」がなくなったら、寺院さまも困窮するよ。それでも、現在まで大切に歴史を繋いでくださっていることに感謝しようね。

-

-

五郎とミルの部屋

大内氏を紹介するサイト「周防山口館」で一番の人気キャラ(本人談)五郎とその世話係・ミルが、山口市内と広島県の大内氏ゆかりの場所を回った旅日記集大成。要するに、それぞれの関連記事へのリンク集、つまりは目次ページです。

続きを見る

※この記事は 20240815 に加筆修正されました。なおもリライトが続いております。