山口県山口市白石の普門寺とは?

山口開府の父・弘世公のお父上・二十三代当主・弘幸公の弟にあたる大内弘直さんの菩提寺で、寺内にお墓(供養塔)もあります。その後、最後の当主・義隆公の代に「勅願寺」の栄誉を得ましたが、家臣らの叛乱によって、義隆公が命を落とした際、寺院も戦渦に遭って焼失してしまいました。

その後、江戸時代に維松円融和尚という人によって再興されて現在に至ります。幕末の頃、大村益次郎さんがこの寺院の観音堂を宿舎として兵学の講義を行なったことで有名です。

普門寺・基本情報

住所 山口市白石 3-4-1

山門・寺号・本尊 円通山・普門寺・十一面観音

最寄り駅 山口駅より徒歩 25 分、白石 3 丁目バス停徒歩 3 分

宗派 臨済宗

普門寺・歴史

複雑な変遷

メンドーな方は、いきなりまとめに飛んでください。⇒ 普門寺の変遷まとめ

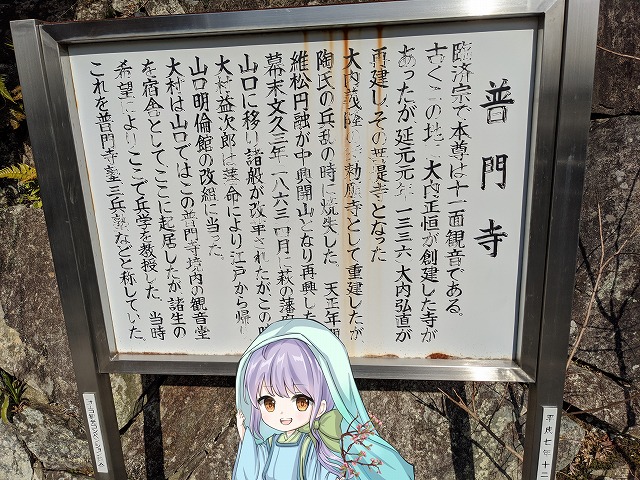

かつてこの地には大内正恒が創建した寺院があった(土御門院建永元年(1206)大内満盛創建で宝珠山瑞雲寺といった、という説もある)。後醍醐天皇延元元年(1336)大内弘直(弘幸の弟)によって再建され、菩提寺となった。時は南北朝の動乱の時代、この時の大内氏は宮方・南朝に与していた。弘直は同じ年に、武家方・北朝の軍勢と石見大山で戦って亡くなり、瑞雲寺殿恵海浄智大禅定門と法名した。寺院内に墓がある。

享徳三年(1454)、大内教弘が闢雲寺中興・覚隠禅師の高弟・雪心和尚を中興開山とし、曹洞宗に改めるとともに、瑞雲山龍福寺と改称した。後奈良天皇の御代、大内義隆の奏請で勅願寺となり、重建されたが、「天文の国難」の時に、堂宇はすべて焼失してしまった。

と、ここまでは、寺院説明看板に、『趣味の山口』も参照して付け足した由緒。ところが、龍福寺と改称されて後は、龍福寺なので、書籍の記述はすべて「龍福寺」のところにあったもの。寺院説明看板と内容は同じなので、この認識は間違っていない。

問題となるのはこれ以降。つまり、「龍福寺」は国難の後、毛利隆元によって、大内氏館跡に再興された。つまり、龍福寺と改名した元瑞雲寺は、大内氏館跡に移ったのであろう、と考えるのが妥当。しかし、現在元々の瑞雲寺跡地には普門寺が建っている。普門寺由緒書の前半は「龍福寺」と共通になっているから、現在龍福寺にあるそれが、元々この地にあった寺院(つまり元瑞雲寺)の行き先となるはずだけれど、元々の地にも普門寺があるのだから、現状、由緒書を共有する二つの寺院が別々の場所に存在している。元々の寺院(龍福寺と名を変えた元瑞雲寺)は国難で焼失したのだから、現在その地にある寺院は当然、再建された建物ということになるが、いつ、誰によって再建され、普門寺と号したのか、ということが説明看板と本からはわかりにくい。

説明看板によれば、天正年間に中興の祖・維松円融和尚によって再興された、とある。つまり、寺院は毛利隆元によって、大内氏館跡に移築されて再興されていたが、この時点で「元龍福寺跡地」も整備されたというように理解したけれど、この認識であっているだろうか。その後は普門寺の名前で現在まで存在しているものと思われる。寺院は移築されても、その地にあった墓所はそのまま残る習いのように思われるから、隆元が義隆のために龍福寺を建てたのちも、弘直の供養のための寺院が何かしら建っていたのかも知れない(典拠なし)。

文久三年(1863)、萩藩の藩庁が山口に移った時、藩命によって江戸から戻った大村益次郎は、山口明倫館の改組に当った。大村はここ、普門寺の観音堂を宿舎としたので、この場所で兵学の授業が行なわれたりした。寺院の歴史は一足飛びで明治維新にいっていまうのである。(以上、参照:『趣味の山口』、説明看板)

琳聖太子持参の十一面観音菩薩!?

『山口県寺院沿革史』には寺記はまったく不明である、とした上でつぎのように書かれている。

本尊は十一面観音菩薩にして琳聖太子御持来の御護仏にして太子第二王子正恒公奉持して当寺本尊となし深く霊扉の内に秘蔵せられ天下安全武運長久を祈禱せられたり其後大内弘世公代に至り当国に観音三十三の霊場を設定せらるゝに際し第三十一番に順定ありしと云ふ。

観音霊場第三十一番であるということは、現在も確かにそうなっている。そのほかのことは、寺の記録が消失した中での言い伝えなのだろうが、とても興味深い。

大内正恒は八代当主なので、琳聖の第二王子とするには無理があるような。『大内氏実録』等で多々良氏を賜った人として有名な人物である。琳聖以降七代の当主については系図その他、記録が完全に欠落しているので(中にはあれやこれやの○○太子を創出している例もあるけれど、イマドキ的には否定されている)、いちおう、実在した人物であろうとして、名前が紡がれていく最初の人がこの正恒さんである。

推古朝期の琳聖太子から七代後とはいえ、まだまだ大内氏の先祖たちも謎に包まれている時代の話なので、正確なことはよくわからない、というのが正直なところかと。説明看板によれば、この場所に正恒創建の寺院があったものを、弘直が再建したということなので、南北朝期にはすでに衰頽してしまっていたのかも知れない。

けれども、寺院の本尊が十一面観音であり、それが「琳聖太子御持来の御護仏」というのがスゴい点で、これ、神福寺でも同じように「琳聖太子が百済国から来朝したときに請来されたものと伝えられている」十一面観音が秘仏になっていた。琳聖が十一面観音を持って来日した、ということは広く信じられていたのかもしれない。いくつもあるとは考えられないので、どれか(もしくはすべて)は単なる伝承ってことになるけれど。⇒ 関連記事:神福寺

普門寺の変遷まとめ

202212、郷土史の先生とご一緒に当寺院を訪問するという機会に恵まれた。上でグチャグチャ書いているように、この寺院の変遷は確かに複雑なのだそう。頂戴した資料の中に、先生がまとめられた寺院の変遷表があった。専門家の講義を拝聴すると、一発で分ってしまうことが、個人があーだこーだやっているとこんなにも大変なんだ思うけれど、それなり頑張ったおかげで、先生がくださった資料により自らのあーだこーだもそこそこ正しかったことが分った。確認がとれた最終結論をまとめておく。

普門寺の変遷

- 八代当主・正恒が普門寺を創建(伝承)

- 建永元年(1206) 十八代当主・満盛、臨済宗寺院・宝珠山瑞雲寺を創建(つまり正恒が寺院を建てていたのと同じ場所にね。名前は変えたってことになるかと)

- 延元元年(1336) 大内弘直(二十三代当主・弘幸弟)、再建(おそらく上の瑞雲寺をね)※

- 享徳三年(1454) 大内教弘、雪心和尚を中興開山に瑞雲山・龍福寺と改名、および、曹洞宗に改宗

- 三十一代義隆、龍福寺を勅願寺にするも、家臣らの叛乱で焼失

- 毛利隆元が大内氏館跡地に龍福寺を再建(ここで場所が移転した)

- 江戸時代に維松円融和尚が普門寺を再興(つまり大内氏館跡に移る前の最初の場所に、最初の名前で再建)

※大切なことを、先生にお伺いすることを忘れてしまった……。弘直が再建した時、寺院の名前は何寺だったのか、ということ。多分、こうなんじゃないかな、と思う。⇒ 教弘が改名 & 改宗を行なった際に、元の寺名「瑞雲」寺を山号に取り入れている(『瑞雲』山龍福寺)ことから察するに、弘直再建時にも、寺名は瑞雲寺だったんじゃないかなと思われる。だったら、「普門寺」ってどこから? ってことになるけれど、そこが、正恒が創建したと伝えられる寺院の名前だったんだろう。弘直の法名が「瑞雲寺殿恵海浄智大禅定門」というところからも、弘直の時、寺名は瑞雲寺だったことは明らかかと。

なんだか余計にややこしくなってわからなくなったぞ

常にダラダラで、一行にまとめることができないからな。俺に任せれば一発だぜ?

まとめ

普門寺 ⇒ 瑞雲寺(再建、改名)⇒ 龍福寺 (改名、改宗、勅願寺化、焼失、移築再建)⇒ 普門寺(最初の場所に再興)

現状:正恒創建の寺院は二つに分れた。

一、普門寺(同じ寺地に再興)

二、龍福寺(元普門寺が改名、改宗、移築などを経て大内氏館跡にて存続)

一行にしろ、って言ったのに……

(↑ 無視)同じ場所に同じ名前である普門寺と、あれこれ変遷した元普門寺。両者をどうとらえるべきか難しいですね。龍福寺はまったくの別の寺院。いまある普門寺が文字通りの普門寺ってことで、簡単にすませていいのでせうか?

(これ以上付き合いきれない)

「再建」にまつわる用語集

ここでいくつか、よく由緒看板などで見かける言葉をまとめてみたよ。

再建とか、再興とか色々あるけど、「重建」って何? と常に謎だった。コレ、検索しても辞書引いても、普通に出て来ない(当たり前すぎるから?)寺院の案内看板を読みながら、積年の謎を先生にお伺いすると、氷解。

重建:要するに、一度再建されたものを、さらに再建しているってことです。普門寺の例だと、正恒創建の寺院を満盛が再建。弘直はさらにそれを再建。おそらくは、築山大明神さまが改宗 & 改名した時にも修繕したり整備したりしたと思われますが、寺院の案内看板にはそこら辺の事情は触れられていません。正恒創建の寺院を弘直が再建、それを義隆が勅願寺化&「重建」したことになっております。別に、なんど「再建」というワードを再利用してもいいと思うんですが、複数回再建した場合、「重建」という言葉を使うのがカッコいいんですね。何せ、すでに、数え切れないほどこの「重建」を見た気がするので。その度に意味が分らなくて嫌だった……。

中興:これは普通に検索しても出てくるので、辞書を引いても同じと思いますが、気になっていたのでついでにメモしておきます。「中興の祖」「中興の祖」ってあらゆるところに出てきますが、これも一種の再建です。ただし、定期的メンテナンスなんてものではなくて、衰退してしまっていたものを再興するというような意味です。案内看板でも「再興」とセットで出てますよね。一度完全に衰えてしまっていた寺院をもう一度甦らせるみたいな意味があるので、「中興開山」って呼ぶんですね。これも既に、数え切れないほど見かけた語です。

つまりは普門寺は、再建され、重建され(これらの出来事の過程で、瑞雲寺 ⇒ 龍福寺と名前も変っていた)、遂には戦渦で焼失し……という悲運に見舞われたのち、寺院のほうは大内氏館の跡地に毛利隆元が移築再建したけれど、寺跡のほうは江戸時代になって、元の名前に戻って再出発。その時には、維松円融和尚が中興開山となった、ってことです。

普門寺・みどころ

もともとの普門寺は、龍福寺になったと見なしてよいかと。現在の寺院さまは、江戸時代に誕生した新生普門寺さまという感覚です。ところが、意外にも貴重なものを所蔵しておいでです。

天神像

大内義弘奉納のいかめしい顔つきをした天神像がある。義弘が堺で戦死する10年まえの康応元年(1389)の制作になる。

出典:『大内文化探訪ガイド No.1 中世文化の里』

ほかにも、木喰上人作の不動明王像などがあるそうです。

観音堂

『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』によれば「大内弘直の創建と伝えられ、准胝観音が祀ってある」とのことです。准胝観音!? ってなりますが、「じゅんていかんのん」とお読みし、密教から禅宗まで、あれこれの宗派で信仰されているみたいです。フリー百科事典にも載っていたので、気になる方は検索してみてくださいませ。

大村益次郎が、兵学を講義する時に使ったのがここで、「普門塾」もしくは「三兵塾」と呼ばれていました。

本堂

説明文はなかったが、いつの時代に建てられたものであろうか。江戸時代以降のものであることだけは確か。

大内弘直の墓

大内弘直の墓とされる石塔。菩提寺だった寺院の跡地に残されている、ということになる。国難の戦渦で被害を受けたかもしれず、往時のままの姿であるかどうかは不明です(見た目新しいし)。そもそも、墓、供養塔は伝承的要素が強いため、実際にこれがそうである、という判断は難しい。今もなお、供養してくださる地元の方々がおられるということが貴重。

『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』には、「顕彰墓」とありますので、完全に現代になってから造られた供養塔ですね。大内弘直さんという方は、南北朝期の戦乱で奮戦して命を落とした悲劇ゆえにか、多くの先生方がその事蹟に言及しておられます。将来有望な若者だったのでしょうかね。

普門寺(山口市白石)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 山口市白石 3-4-1

アクセス

一度目は山口駅からタクシー利用。二回目は郷土史の先生と研究員のお姉さんとご一緒にお二人の自家用車に乗せていただいたため、徒歩での行き方がご教授できません。山口駅から徒歩ですと、30分はかかると思われ(公式アナウンス25分)、よほどの思い入れがない限り、歩いてはいけない距離です。白石3丁目バス停からは徒歩3分とありますので、バス利用で行くのがよろしいかと思います。

と、書いておきながらなのですが、地図をチラ見する限りでは徒歩圏です。なぜかなら、山口大神宮とか普通に徒歩圏で移動していますが、じつはあの辺りも、徒歩圏とは見なされない距離だったりするので、健脚組ならば何ら問題ないなぁ、と思ってしまった次第です(だって、毎回歩いて通っている瑠璃光寺より手前に書いてあるし。笑)。

参照文献:『趣味の山口』、『山口県寺院沿革史』、『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、山口市さま HP、説明看板、郷土史の先生から頂戴した資料、ご講義

普門寺(山口市白石)について:まとめ & 感想

普門寺(山口市白石)・まとめ

- 二十三代当主・弘幸の弟、弘直の菩提寺

- 弘直は南北朝期に、南朝方に与していた際、北朝方との合戦で戦死。現在の普門寺にも、弘直の供養塔がある

- 普門寺の由来は、八代正恒が創建した寺院と伝えられている

- 十八代満盛が同寺地に瑞雲寺という臨済宗寺院を創建。その後弘直が再建して菩提寺となった

- 二十八代教弘の時、瑞雲山龍福寺と改名し、宗派も曹洞宗となった

- 三十一代義隆の時、勅願寺化されたが、家臣らの叛乱で義隆は命を落とし、寺院も焼失した

- 毛利隆元が「舅」である義隆を弔うために、元大内氏館跡であった場所に、その菩提寺として龍福寺を移築・再建(創建)

- いっぽう、元普門寺(のち、瑞雲寺、龍福寺)の旧寺地にも、江戸時代に維松円融和尚が中興開山となって、普門寺が再興された

- 再興された普門寺の観音堂は、幕末、大村益次郎が宿舎として兵学を講義したところ「普門塾」である

南北朝期と明治維新を一時に学べてしまうものすごい寺院さまです。とはいえ、大内弘直さんの墓所は真新しい供養塔ですので、墓石マニアのような方が訪れるにには向いていません。秋景色がとても綺麗な寺院さまでして、かなり遅めの紅葉が残っていた石段が、なんとも言えない奥ゆかしさでした。

弘世さんの代に、領国と守護職安堵を条件に北朝に降った大内氏ですが(実際には降ったというよりも、拝み倒されて好条件提示されて誘われた、というのが正しい)、元は南朝だったんですよね。というよりも、大内と鷲頭とで南北分れちゃったりして、何とも複雑な時代でしたが。そんな中で、宮様方について奮闘し、命を落とした弘直さん。弘世さんから見たら叔父上さまってことになりますが。ご存命だったら、その後の歴史に、どのような影響を与えたのでしょうか。

山口市内には大内氏関連の寺院が数え切れないほどありますので、つい駆け足で行き過ぎてしまいましたが、本堂前のベンチに腰かけて、数百年前に思いを馳せる心の余裕があってもよかったのかな、とちょっともったいなかった気がしました。

こんな方におすすめ

- 明治維新の関連史跡を回っています

- 供養塔の類を見るのが好きです

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

結局のところ、この寺院ってどうなってんの? やっぱりイマイチわかってない気がしてきた……。

名前がどーたらとか、どうでもいいじゃないの。いつも言ってることだけど。そもそも、ここは「普門塾」で有名な寺院。普門塾見に来たら、なんか墓もあった、そんな雰囲気と思うがな。

いや、南北朝期に俺の先祖はどうだったかとか、あれこれ考えたら「イマイチわかってない」なんて事態は許されないぞ。お前らだってそうだろ?

それこの俺に聞くの? これでも足利一門だぜ? 少なくとも宮方に付くはずないじゃん。

観応の擾乱では足利家も南朝方に付いたことがあった。一瞬だが南北が合一されたのだ。

常に嫌味な奴……。

自業自得だろ。普門寺と龍福寺の関係って、どう説明すりゃいいんだろ? ミルじゃなくても頭割れる……。

-

-

五郎とミルの部屋

大内氏を紹介するサイト「周防山口館」で一番の人気キャラ(本人談)五郎とその世話係・ミルが、山口市内と広島県の大内氏ゆかりの場所を回った旅日記集大成。要するに、それぞれの関連記事へのリンク集、つまりは目次ページです。

続きを見る