山口県山口市大内矢田の光円寺とは?

江戸時代、毛利家の家臣・小川新右衛門通常という人を開基として建立された寺院です。小川さんの息子さんは豊臣秀吉の朝鮮出兵で戦死してしまい、息子を弔うために仏門に入られたようです。孫にあたる人も同じく父の供養のために出家して、氷上山で修行をしていましたが、毛利輝元夫人のすすめにより天台宗の氷上山から浄土真宗の本願寺に移りました。この人を慶乗といい、この寺院の開山となりました。

寺院が建てられた地は、大内氏二十一代弘家の館があった場所であるとされ、寺院内には弘家の墓と伝わる宝篋印塔があります。

光円寺・基本情報

住所 〒753-0222 山口市大内矢田南3丁目11

山号・寺号・本尊 明応山・光円寺・阿弥陀如来

宗派 浄土真宗本願寺派

光円寺・歴史

『大内村誌』でも解説されている、大内の地において由緒ある寺院のひとつ。

開基は小川新右衛門通常(『寺院沿革史』では新左衛門)という人である。小川家は、鎮守府将軍・藤原秀郷十四世の孫・小川左衛門尉時村の子孫で、毛利元就に仕えて長門国豊田郡内に領地をもっていたという。通常の子は孫右衛門尉通長(同、孫左衛門)、通長の子は長蔵通春といった。通長は朝鮮出兵に参軍し、戦功をあげたが、文禄五年正月十五日に蔚山で戦死した。通常と孫・通春は通長の菩提を弔うため出家したいと願い出て許され、通常は早速僧侶となって順念と改名した。

慶長九年春、通春は氷上山別当・光裕法印の弟子となった。智淵房慶乗と名乗り、法印権大僧都となる。のちに、清光院(毛利輝元夫人)の意見で、順念は氷上山から慶乗を呼び戻し、京都西本願寺に行かせた。慶乗は天台宗から浄土真宗に改宗したのである。寛永七年三月、矢田村の地に寺院を建立し、慶乗を開山とした(『寺院沿革史』では、寛永十八年八月二十六日に寺号を光円寺と改め、一宇を建立した、となっており、出典は『光円寺旧記』)。

寺院の建立は輝元夫人の援助によるところが大きかったので、しばらくは萩の清光寺に勤番したという。

中興・六世教端の時、寛政六年四月十五日、本堂が改築上棟された。

寺宝:通常が清光院から拝領した阿弥陀如来(『寺院沿革史』だと、恵心僧都の作であると伝わる阿弥陀如来、清光院の念持仏である阿弥陀仏)、藤原秀郷から伝えられた釈迦如来仏舎利三粒、ほかに尊朝親王の真筆一幅、 蓮如上人寂如上人の御真筆等。ただし、阿弥陀如来と釈迦如来仏舎利は現存しない。(以上参照:『大内村誌』、『山口県寺院沿革史』)

まとめ

江戸時代に毛利家臣の人が建立した寺院。最初は氷上山で修行し天台宗だったが、のちに毛利輝元夫人の御意向で浄土真宗に改宗。

大内弘家と良君城

この寺院が建てられた場所は「良君城(らくうんじょう)」と呼ばれていて、元々大内弘家の館があった場所であるという。弘家は大内氏二十一代当主。矢田の地に住まいしていたことから「矢田太郎」と名乗っていたとされる人。その子が二十二代・重弘、そして、弘幸、弘世と続く。弘家の子、重弘の兄弟は「矢田」姓分家の祖となった。

寺地が元館跡であった由縁で、境内に大内弘家の墓がある。天保十五年(1844)には、五百五十年遠忌法要を行ったという。(参照:『大内村誌』、寺院説明看板)

光円寺・みどころ

大内弘家の墓がある。寺院を建立したのは大内氏とは何の関連もない江戸時代、毛利家家臣の人である。しかし、法要までやってくれていたというから、墓(供養塔)は大切に伝えられてきたのだろう。ほかに、歴代ご住職の墓や、二義少年の(うち一人の)位牌もあるというが、未見。

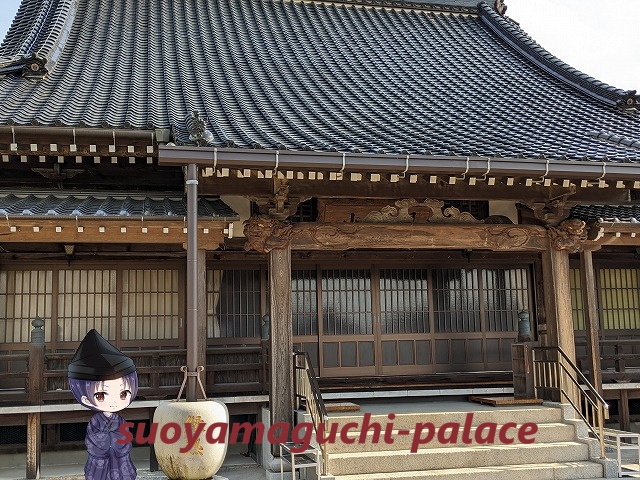

山門

本堂

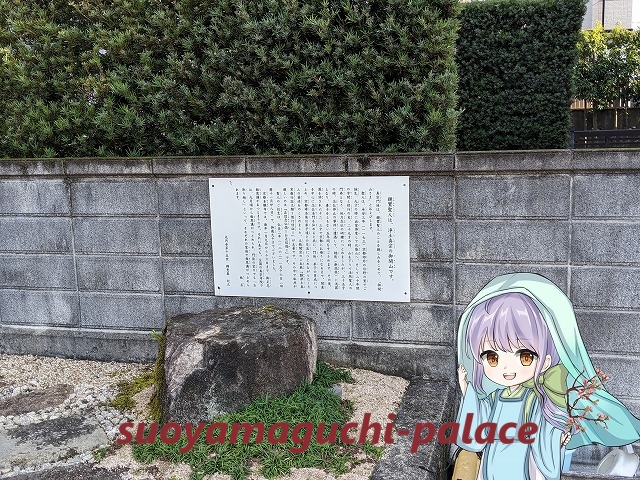

親鸞聖人の像

このように、親鸞聖人の像があるあたり、浄土真宗の寺院様ということがよくわかる。下の説明看板には、親鸞聖人や浄土真宗について、詳しい解説が書かれている。看板手前の岩が、いかにもいわくありげなのだが……今のところ、何なのか不明です。

鐘楼

「矢田太郎」の墓

これが大内弘家のもの、とされる供養塔です。『大内村誌』にはちょこっと壊れちゃっているように書かれていた気がしますが、このようにきちんと整備してくださってあります。

後ろに貼られている、ご住職が書かれた説明文が、大内氏など何者かわからない、という人にもまるっと理解できるような素晴らしいものです。

「矢田太郎弘家は、大内氏二十一代の当大内弘家のことで、鎌倉時代末期の人です。 生年は不明ですが、正安二年(西暦一三〇〇年) 三月二十八日没。法名「大宮寺殿本州大別賀圓浄禅定門」。弘家については、防府市の阿弥陀寺文書に記述有り。

大内氏は、推古十九年(西暦六一一年) 防府市多々良浜に渡来した百済の聖明王の第三子・琳聖太子を始祖とし、多々良を姓とし、代々周防国衙に仕え、在庁官人として有力豪族として成長していき、 平安末期に居を山口市大内に定め、多々良の姓を改めて、大内と称する。 第二十一代弘家は、 矢田に住し、矢田太郎と名乗る。 二度蒙古襲来=文永の役(西暦一二七四年)と弘安の役(西暦一二八一年) では、九州の豊前から博多に兵を動員する。 その後、守護大名へと飛躍して、弘家の孫弘世が長門の豪族厚東氏・豊田氏を滅ぼし、防長二州を平定して、その後山口開府をすることとなる。

大内矢田に「良君城」という地名があり、この附近に矢田氏の屋形があったのではないかと云われています。」(説明看板)

そのまま大きな説明看板見せてくれればと思うのにな……。

光円寺(山口市大内矢田)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0222 山口市大内矢田南3丁目11

アクセス

山口駅から車に乗せていだだきました。地図を見ると、県道194号沿いにあることがわかります。山口駅から無事県道に入ることができれば、基本真っ直ぐな道ですので、迷うことはないはずです。けれども、かなり歩くことになりますので、公共交通機関を使ったほうがいいと思います。道中には著名な商業施設があるくらいなもので、完全に地元の方々の生活空間ですし、観光目的の町歩きをする意味はほぼないです。マイカー完備の方が多いと思われますが、バスで買い物に行く方の便宜も図られているはずですので、地元の方とご一緒にバスに乗りましょう。

参照文献:『大内村誌』、『山口県寺院沿革史』、光円寺様説明看板、『趣味の山口』

※郷土史の先生から貴重な資料をたくさん拝領しましたが、消化不良につきまだ反映できていません。

光円寺(山口市大内矢田)について:まとめ & 感想

光円寺(山口市大内矢田)・まとめ

- 山口市大内矢田にある浄土真宗寺院

- 江戸時代に毛利家臣によって建立された

- 元々は氷上山で修行し、天台宗だった

- 毛利輝元夫人の意向に従い、浄土真宗寺院に改められた

- 開基の毛利家臣は藤原秀郷の子孫であったといわれていることから、秀郷のものと伝えられる寺宝が、また、毛利輝元夫人とのゆかりにより、夫人から拝領したとされる寺宝があった(現存しない)。

- この寺院が建立された場所は、元々大内氏当主でこの地に住んでいたことから「矢田」と名乗った矢田太郎の屋敷跡地とされる。それゆえに、矢田太郎のものとされる墓がある

きちんとした御由緒をもち、地元の方々のために存在する宗教施設としての寺院さまです。特に、観光資源として観光客がぞろぞろと訪れるような雰囲気ではありません。そのいっぽうで、矢田太郎の墓がある、という一点のために研究者の先生方が訪れる場所ともなっています。どうやら、研究者の先生方に混じってミルたちのようなゆかりの地目当ての変わり種もこっそりやって来ているらしく、ご住職が矢田太郎墓の後ろに書いてくださってある説明文がとてつもなく詳しいです。

この説明文を読めば、特にそのような目的で来た観光客ではない人でも、矢田太郎? 誰それ? 大内氏? ナニソレ? という方でも歴史背景が全部わかってしまうような名文です。過不足がまったくない完璧な解説文です。なんだろう、コレ? 寺院さまにゆかりの人のお墓なのかな? とやって来た檀家の方にもまるっと理解できてしまいますね。

ところで、矢田太郎さん、こと大内弘家さんは二十一代ご当主です。つまりはもう、大内と名乗るようになってから長い長い時間が過ぎているのですよね。弘世さんが二十四代ですから、全国区になるまでもうひと息まで来ているわけで。矢田に住んでおられたので、矢田太郎と名乗った、というのはいわゆる「またの名」みたいなものでしょうかね。

こんな方におすすめ

- 檀家の方々のために存在する宗教施設ゆえ、特におすすめの方というものはありません

- (大内氏歴代の墓所を探しています。たとえ『言い伝え』でもいいので)

オススメ度

寺院さまは宗教施設、信仰の場です。檀家でない人に訪問する用件はないはず。その意味で観光資源としてのオススメ度は高くありません(ですが、『墓マイラー』の方にとっては途端に興味津々の場所になってしまうかと。こっそりお墓だけを見て帰るのはマナー違反のように思われてなりませんが、ご住職がかくもわかりやすい説明文を掲示してくださっていることから、そのような訪問者の方にも門戸を開いてくださっているものと思われます。ありがたくお参りしましょう)。

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

大内氏ゆかりのものにフォーカスしすぎて、ほかのものは素通りしちゃう先生や研究者のお姉さんが微笑ましい。

見学時間がわずかだったから、本堂とか山門、親鸞聖人を撮影するのでやっとだったよ。

-

-

五郎とミルの防芸旅日記

大内氏を紹介するサイト「周防山口館」で一番の人気キャラ(本人談)五郎とその世話係・ミルが、山口市内と広島県の大内氏ゆかりの場所を回った旅日記集大成。要するに、それぞれの関連記事へのリンク集、つまりは目次ページです。

続きを見る

-

-

大内氏歴代当主の菩提寺と墓所

大内家氏寺と歴代当主の菩提寺と墓所についてのまとめ。二十一代・弘家~三十一代・義隆(+三十二代・義長)すべての所在地と現状についてご紹介してます(山口県外にある義弘墓以外すべて現地に赴いてお参りしました)。※墓所はあくまで「伝承」地です。

続きを見る