常栄寺(山口市宮野)

山口県山口市の常栄寺とは?

常栄寺はもともと、大内政弘公の別荘でした。大内氏が最も繁栄していた頃、しかも史上稀に見る文武の名将とされるお殿様です。風雅なお人ゆえ、雪舟に命じて自らの別荘に麗しい庭園をお造りになりました。それが、現在見ることができる雪舟庭園です。のちに、この別荘をお母上の菩提寺とし、「妙喜寺」と呼ばれました。

大内氏の滅亡後、毛利氏は妙喜寺を毛利隆元公夫人の菩提寺とし、妙寿寺としました。徳川幕府によって毛利家が広島を追い出され、山口に移転させられたためです。いっぽう、隆元公の菩提寺・常栄寺も同じく山口に移りましたが、それは現在の洞春寺です。幕末の頃、毛利元就公菩提寺が移転してきた際、常栄寺はこの地に移りました。ゆえに、現在は、毛利隆元公・菩提寺常栄寺となっているのです。

みどころはもちろん、雪舟庭園です。なお、せっかく毛利隆元公菩提寺と思ってお参りに来ても、墓所はここにはありません。広島にあるからです。そのかわり、妙喜寺だった時の政弘公お母上の墓所が残されています。

常栄寺・基本情報

住所 〒753-0011 山口市宮野下 2001-1

山号・寺号・本尊 香山・常榮廣利禅寺・千手観音菩薩

宗派 臨済宗東福寺派

ホームページ http://sesshu.jp/

拝観は有料で、大人300円、中学生・高校生200円、小学生以下無料。

※拝観時間帯に注意:4月~10月・朝8時~17時、11月~3月・8時~16時30分

※座禅や写経の体験ができる。詳しくは常栄寺様 HP をご覧ください。

常栄寺・歴史

この寺院の前身は、大内政弘の別邸だったと考えられている。政弘は雪舟に頼んで別邸に庭園を造らせ、それが現在指定史跡となっている「常栄寺庭園」、いわゆる雪舟庭である。政弘は康正元年(1455)に、この別邸を亡き母の菩提を弔うための寺院・妙喜寺とした。

大内氏滅亡ののち、毛利家は毛利隆元夫人の菩提寺を妙喜寺に移し、この地は妙寿寺と名前を変えた。毛利輝元の代、徳川幕府によって、毛利家の領国が防長二ヶ国に減らされてしまったからである。輝元の父・隆元、母・尾崎局(妙寿寺殿)、祖父・元就と、大切な人々の菩提寺などはすべて本国安芸国(広島県)にあった。それらを残しておくこともできないから、新たに本拠地となった防長二ヶ国内に移築せざるを得なかったわけだ。

毛利元就の嫡男・隆元は、父に先立って亡くなったので、元就はその菩提寺として、地元・安芸国吉田郡山城内に常栄寺を建てていた。妙寿寺とともに、この常栄寺も周防国に移された。移転先は、元国清寺があったところ、現在の洞春寺の場所である。移転の時期は、慶長年間(1596~1615)という。

明治維新の頃、藩の本拠地を萩から山口に移すにあたり、毛利敬親は常栄寺を妙寿寺に移した。夫妻二人の菩提寺は、合併したのである。常栄寺が元あった旧国清寺跡地には毛利元就の菩提寺・洞春寺が移ってきた。この時、建物はそのまま洞春寺のために残した(譲った)ということである。

このような変遷を経て、現在の常栄寺は、毛利隆元の菩提寺となっている。なお、香山という山号は国清寺のものを使っている。

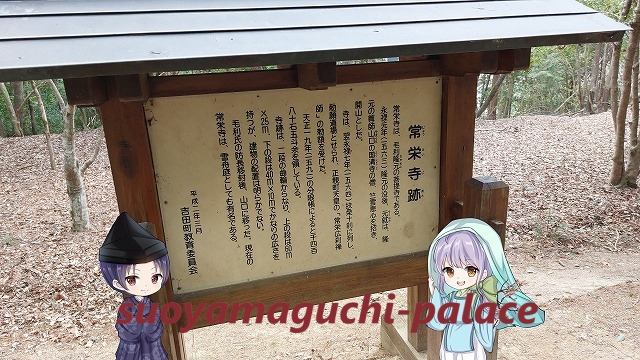

なお、元々の毛利隆元菩提寺・常栄寺の「跡地」が、吉田郡山城跡(安芸高田市)にある。⇒ 関連記事:常栄寺跡(吉田郡山城跡)

大内政弘の別邸(のちに母の菩提寺・妙喜寺)⇒ 隆元夫人の菩提寺・妙寿院 ⇒ 隆元菩提寺・常栄寺

常栄寺:最初は安芸吉田郡山 ⇒ 山口の国清寺跡地 ⇒ 隆元夫人の菩提寺妙寿寺と合併(現在地)

火災による被害に遭うことが多い日本の寺院建築。この常栄寺もなんども火災にみまわれている。大正時代の火災では鐘楼門と宝蔵をのぞくほとんどの建物が失われてしまった。ただし、本尊や宝物、文書類は無事に運び出された。本堂はじめ多くの建物は昭和時代の再建で、現在のような姿となったのは昭和二十七年(1952)とのことなので、いかに長い年月をかけて整備事業が行なわれてきたのかがわかる。火災の被害も相当なものだったのだろう。復興に携わられた多くの方々に感謝しながら参拝しなくてはならない。(以上、参照:常栄寺様HP、史跡説明看板、ガイド様、タクシー運転手様ご案内)

妙栄寺・みどころ

何と言ってもみどころは、国指定史跡となっている庭園。そもそも「常栄寺雪舟庭園」ということで認知されており、寺院様 HP のタイトルも「常栄寺雪舟庭園」、URL も雪舟庭ローマ字表記となっている。

庭園の後方に上がっていくと、毘沙門堂などのみどころがあるけれど、歩いて行くとかなり時間がかかる(常栄寺様 HP の境内案内によれば、徒歩15分)。

なお、常栄寺様HPによれば、寺院の収蔵品として以下の三つの肖像画が伝わる。絹本着色雪舟等楊像、紙本着色毛利隆元像、紙本着色大内盛見像。盛見の像がこちらに伝わっているのは、元菩提寺・国清寺跡地が現在の洞春寺になる前、常栄寺であったことからであろう。

鐘楼門

本堂(入り口)

本堂は大正時代の火災によって失われ、現在ある建物は昭和八年(1933)に再建されたもの。写真は、本堂への入り口。向かって左手のほうが本堂となる。本尊は千手観音菩薩だが、元は国清寺にあったものである。国清寺の本尊は千手観音菩薩だった。※この写真は本堂の「入り口」です。(参照:常栄寺様 HP)

白隠禅師の書

本堂の中に、「白隠禅師の書」というものがありました。ガイドさま、タクシー運転手さまに教えていただくまで、何この色紙? と思っていて、たいへんに恥ずかしい思いをいたしました。白隠禅師は臨済宗中興の祖、といわれている有名なお坊さまらしいのだけど、なんで駿河国の人が書いた書がここにあるのか、よくわからず。

郡山城下図

何でこんなところにこんなものが? と思いますが、この絵画は、毛利隆元さんの菩提寺そのた諸々が、吉田郡山からここに移って来たんだよ、ということが確認できる貴重な史料でもあります。広島県の吉田郡山城跡にも、この絵画についての記述がございます。発掘調査そのたで吉田郡山城跡の姿が明らかになっていく過程で、それらがこの絵画に描かれた様子と一致していることが確認され、絵画の正確さや整備された遺構がなんであるかの根拠ともなっているわけです。⇒ 関連記事:御蔵屋敷跡(吉田郡山城跡)

そのほか本堂でのあれこれ

普通、障子というのは敷居が二本ですが、常栄寺のそれは一本なのです。とても珍しいのだそうです。また、木魚がなにゆえに魚のかたちをしているかと言えば、魚は眠るとき目を閉じないから。お経を読むとき、眠くなったりしないようにということだそうです。これらはすべて、タクシーの運転手さまから教わりました。細かいところまで、何でもご存じで、とってもお優しい方でした! また、この寺院さまがモリアオガエルで有名であることも知りました。木に卵を産むとても珍しいカエルなのだそうです。

雪舟庭

池泉廻遊式庭園で、およそ 900 坪もある。見る場所によって、その景観が変るとかで、ガイドさんのご案内でも、寺院様のHPでも、必ず「ここが拝観ポイント」です、と教えてくださる。その場では、なるほど! と感動できるのだけれど、帰宅して写真を整理するとがっかりする。美しい風景は、心の中に記憶として残せばいいのであって、撮影技術がイマイチな写真は何の宝にもならない。ホームページには春夏秋冬、それぞれの素晴らしい景色の写真がすべて紹介されているので、素人はそれを見て楽しめばよいと思う。

本堂から見た光景。HPによればこれが「第一の視点」(以下、一から三はすべて、HPを拝読しつつ似たような写真を探し、これかな? と思ってご紹介しているので、思い込みにより間違っている可能性もあります)。

ここが「第二の視点」。流れる滝と池とを見ることができる。じつは拝観日は、メンテナンスのために水が抜かれていた……。これはこれで、珍しいことである。

ガイドさんから教えていただいたのだが、鯉は滝を登って行くと龍になるのだとか。そういえば登竜門などという故事成語があった。滝の前には「龍魚石」という石がある(これらのことは、常栄寺様 HP にも解説がある)。水がない状態だと、滝登り以前に鯉は干上がってしまうので、やはりその景観を楽しむことはできなかった……。

「第三の視点」は現在の「書院跡」から見る。残念ながら、書院跡は見落としていた。書院跡からは、かつて庭園内にあったとされる庭の景色を楽しむための楼閣跡が見える。この楼閣跡が、現在芝生となっている部分とされるので、いちおう同じような方向が見えている、ということでこれを追加しておく。

南溟庭

この庭園は、昭和時代に、造園家・重森三玲さんによって造られたもの。ガイドさん曰く、雪舟の庭園より優れたものを造られたら困る、という注文で造られたとか。また、配置されている石は、見る場所によってほかの石に後ろに隠れてしまい、完全に見えなくなる。あたかも石の数が変化するかのようである。試してみたが、仰るとおりでとても不思議だった。

無隠

これじつは、前庭。偶然にも常栄寺様HPとほとんど同じ写真を撮影していたので、ご紹介。平成時代に造られたものである。(参照:常栄寺様 HP)

地蔵堂

毘沙門天

庭園裏手にある、毘沙門堂へ続く順路案内版。かなり歩くようなので、今回は断念。途中に、弘法大師堂や薬師如来堂などもあるので、できればあわせて訪問しておきたいところ。

妙喜寺殿の供養塔

寺院はあれこれ変遷しても、墓や供養塔は元々の場所に残る。毛利家の人々が安芸国からせっせと大切な寺院を移したのに、毛利元就公の墓、毛利隆元公の墓、なるものは県内にはない。これがとても疑問であった。ガイドさん曰く、寺院が大切ということですね。

なお、隣には「雪舟の筆塚」があるけれど、この写真には写っていない。

雪舟像

じつに色々なところにおられますね。県内にいくつあるのだろうか?

常栄寺(山口市宮野)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0011 山口市宮野下 2001-1

アクセス

山口駅からタクシー利用で 10 分(公式アナウンス)。

山口市内観光に来たら、徒歩圏のところはまとめて歩き、ちょい遠い所はタクシー貸し切り日にまとめる。いずれにしても、事前にガイド様協会にご連絡すれば完璧な日程表を作ってくださいます。お任せしてしまいましょう。ご案内いただいたら、感謝の言葉を忘れずに。

ちなみにですが、山口市内から歩いて行けないかどうかと観光協会様にお伺いすると、「無理」というご案内となります。普通の方は多分、歩いてはご訪問しないと思われます。ただし、ミル的には歩けると考えており、一日三万五千歩は軽い旨お伝えし、どこもかしこも歩いている例をご説明したところ、驚き呆れられたご様子で、あるいは不可能ではないかも知れません、とのお言葉も。確かに不可能ではないと断言しますが、その場合、まる一日を常栄寺だけで終えてしまっていいのか? ということになります(要するに行き帰りで途方もない時間がかかるため)。

参照文献:常栄寺様 HP、史跡説明看板、ガイド様、タクシー運転手様ご案内

常栄寺(山口市宮野)について:まとめ & 感想

- 元大内政弘の別荘。雪舟に造園させた庭園が現在もみどころとなっている

- 政弘は自らの別荘を、母・妙喜寺殿の菩提寺としたので、妙喜寺と呼ばれていた

- 毛利家が山口に来たのち、まずは隆元夫人、最終的には隆元の菩提寺とされた

- 妙喜寺殿の墓所はそのまま寺内に残るが、隆元や夫人の墓はここにはない

ご訪問した日がメンテナンスにあたっていて、庭園の水が抜かれてしまっておりました……。こういうケースはめったにあるものではないゆえ、その意味ではとても珍しい時にご訪問した、とも言えます。しかしながら、やはりあるはずの水がないと、光景は普段とまるで違うと思われ、結局再訪しなくてはならないではないか、という状態です。このようなことにならないためにも、事前にお問い合わせをすることは重要だと思いました。

加えて、この寺院さまは珍しく拝観料がかかります。大した金額ではないですし、見事な庭園を見せていただけるのですから、どうということもないのですが、念のため金額なども事前に確認をしておいたほうがよいと思います。中には拝観料がかかるところはパスするというスタンスの方もおられます(海外の方に多かったりします。どちらからいらしたかにもよりますが)ので、それも含めて。行ってみたら有料だったのでやめる、と考えると、そもそも寺院さままでの交通費もかかっているではないか! という矛盾が生じます。

ちなみにですが、ここだけの話、日本庭園に関する知識がゼロだと、ほとんどご訪問する意味がないです。まあ、有名だし、雪舟の名前くらいは聞いたことあるので、いちおう行っておこう、ももちろん問題ないです。ただし、へえ、これが雪舟の庭園ってものなのね、で終わってしまいます。知識ゼロですので、はぁ~お庭がある~としかならず、特に感激することもできませんでした(水が抜かれていたことも多少は影響していると思いますが)。庭園はどうでもよく、妙喜寺さまの墓所が目的でしたので、その点では満足して帰宅しましたが、もしも多少なりとも日本庭園の基礎知識があったらよかったのに、ととても後悔しました。なので、教養ある大人の観光客ではなく、普通に「イマドキの若い者は古いことなんか知らない」って方は、行ったところで庭園の良さは多分理解できない、ということを心の片隅に置いておいてくださいませ。

- 日本庭園を観賞するのが大好きです。もちろん、知識も豊富です(羨ましいお方です……)

- 毛利隆元公ゆかりの地を目指しています。当然菩提寺もその候補です(当然すでにご訪問済みと思いますが、万が一まだの場合、安芸高田市を優先してください。墓所はここにはないです)

オススメ度:(基準についてはコチラ)

庭園の風雅を解さない人間がご訪問しても満喫度は Max にならない。あと、市内から遠くて場所的に不便(要交通費)。

俺たちって庭に関する知識がなかったから、十分に楽しめなかった、ってこと? 俺的には満足したと思ってたんだけど……。

単なる「見事な庭園だ!」って感想で満足できるのならそれでいいんだよ。ミルたちが日本庭園の知識を学ぶなんて、一生かかったって無理な話。けどさ、わかる方が見たらあれこれと、目茶苦茶感動すると思うの。ソコ、けっこう大っきいよね。