山口県山口市徳地上村の月輪寺とは?

推古天皇の時代に、聖徳太子によって建てられた薬師堂が起源とされ、県下最古の寺院といわれています。のちに、平家の南都焼討ちに遭った東大寺再建のため、重源が周防国に下向しました。重源は多くの寺院を再建したことで知られていますが、この月輪寺も重源の手で甦りました。関白・藤原兼実が再建を援助したため、その呼び名をとって「月輪寺」という寺号になりました。薬師堂は国指定重要文化財となっています。

月輪寺・基本情報

住所 〒747-0523 山口市徳地上村 572

山号・寺号・本尊 清涼山・月輪寺・薬師如来

宗派

月輪寺・歴史

月輪寺は「がちりんじ」と読みます。聖徳太子が推古十七年(607)に鹿野町清涼寺に薬師堂を建てたのが起源といわれています。のちに、俊乗坊重源が東大寺大勧進となって下向したとき、文治五年(1189)に元の清涼寺(徳地町串)をこの地に移築しました。

重源上人と周防国

いわゆる源平合戦の頃、奢れる平家は反平氏の旗を掲げる多くの勢力に囲まれました。その中には南都・興福寺の僧兵など宗教勢力との対立も含まれます。平清盛は子息・重衡を奈良に派遣、軍事衝突となりました。この時、興福寺をはじめ東大寺の大仏殿などにも火がかかり、多くの寺院や文化財が焼け落ちてしまいます。治承四年四月二十八日のことでした。歴史の教科書や参考書にはこの事件のことが、平重衡による「南都焼打ち」として記されています。

でもね、そんなにワルモノ扱いしないで欲しいの……。

戦の時には、周辺に火をつけることは普通に行なわれるよ。下っ端の兵士が無造作につけた火が思いの外に燃え上がり、そこら中が火の海になることだってあるんだ。それでも、総大将として、責任は自分にあると潔く認めている。むしろ立派だと思うんだ。俺たち、『平家物語』を読んでいるからさ(別にミルの先祖だから肩入れしているわけじゃないよ)。

驕り高ぶるワルモノたちが神様、仏様をも恐れず、平然と大切な文化財を焼払うという事件は歴史上何度もあります。『平家物語』はあくまでフィクションです。平家なんぞ美化せずに、その後、朝廷も幕府も皆で協力して東大寺を再建したことに注目してください。鎌倉幕府は我々源氏の先祖がつくった武家政権です。

あのさ、君たちは重源上人のお話をしようと思っているはずだよね?

平家が滅亡し、鎌倉幕府が成立すると、朝廷も幕府も、公武協力して東大寺の復興を進めました。摂関家も氏寺・興福寺の再興に努めます。この時、東大寺の再建をまるっと任されたのが、俊乗坊重源という人でした。重源は山城国出身。紀長谷雄の子孫、季重の息子で、俗名を重定といいました。十三歳で出家して醍醐寺に入り、俊乗坊で真言の教義を習得。のちに、黒谷の源空に弟子入りし、専修念仏を受けて阿弥陀仏と号します。仁安二年に入宋し、翌三年九月、栄西とともに帰国。再び醍醐寺に住みました。朝廷は最初、源空に東大寺再興を依頼しようと考えましたが、 源空が承諾しなかったため、弟子の重源を大勧進としたのでした。

ここで重要なことは、東大寺再興のために、周防国がその造営料国となったことです。当時はまだ、院政期で知行国制でした。重源は「東大寺の再興を任せるのでお願いします。周防国をあなたの知行国としますから、費用はそこからまかなってください」と言われたわけです。知行国を与えられた公卿は、国司なんぞという低ランクの役職に自ら就くことはないため、身内や配下から適当に人選をします。しかも、国司となった人物も現地には赴かず、政務ならぬ徴税業務は現地に派遣した目代に丸投げ、というような状態が普通でした。しかし、重源は公卿ではなく僧侶です。自ら現地に赴くにせよ、弟子の誰かを国司に推薦して現地に派遣するにせよ、僧侶が国司に任官する、というのはこれまでに例がないことでした。

そもそも、この時、周防国は右近衛権中将兼蔵人頭・藤原実教という人の知行国であり、やはり本人ではなく、次男の公基が国司となっていました。東大寺再興のために周防国が重源に与えられるという事情で、藤原実教には周防国のかわりに丹波国が与えられたといいます。この丹波国は摂政・藤原基通の知行国だったので、この人が退かなければならなくなってしまいましたが、運良く失脚したところだったので、ちょうど空きができたようです。

それでも、あれこれのことにこだわる貴族たちは、僧侶が国司に任官されるという奇妙な(?)事態を憂慮したらしく、すったもんだの末、元の周防国国司・藤原公基をそのまま周防守の地位に残します。国司として、公基は名ばかりであり(そもそも目代任せで現地には行っていなかったかも)、国務のすべては重源に任されたため、じっさいには重源が国司のようなものでした。しかし、これが「我が国の寺院知行国の最初」であり、先例がなかったことから、朝廷はかくも戸惑い様々な議論が交わされたのです。

朝廷がもたもたしている間にも、重源上人はとっとと防府に下向し、東大寺再興事業に着手します。

文治二年四月十日、拝任。四月十八日、宋人・陳和卿、番匠・物部為里、桜島国宗等と佐波川沿いを上って行き、杣山に入って「杣始め」を行いました。東大寺造営に必要となる材木は、佐波川の上流域より採取されたのです。そして、この材木の調達が、たいへんな作業となりました。

徳地の杣山と佐波川

東大寺造営って、具体的にどういうことをするんだろう? と思うけれど、教科書&参考書に載っている、重源上人が中心となって、中国からきた陳和卿という技術者がこれを請負い、豪放な構造美を誇る大仏様という建築様式で再建された云々は最終段階の話。実際は、そんな綺麗事とはほど遠いものでした。周防国はそんな東大寺再建のための財源をまかなう場所に設定されてしまいました。重源は東大寺を建てるための材料、つまり、木材の提供地として周防国の杣山に入ったのです。

木材の切り出し、東大寺再建地までの運搬、いずれもたいへんな労力をともなう大事業でした。当然、地元・周防国の人々が駆り出されます。困難な作業の記録は『造立供養記』や『吾妻鏡』『玉葉』といった本に書いてあるそうです。もちろん、そんな古文書一々読めないので、それらを研究なさった先生のご本を拝読しました。

まずは柱の切り出し。柱一本は短いものでも、七丈~八丈。長いと九丈~十丈もあり、口径は五尺余。轆轤(ろくろ、滑車)を二つ使い、70人の人夫が力をあわせてようやく引くことができるほどです。柱を引くのに使う綱は径六寸、長さ五十丈もあり、 五十人がかりでもわずかに一丈しか持ち挙げられないほど重い。この綱を柱の本末に二本取り付けて引っ張ります。轆轤を使わなければ、一本の柱を引き出すのに千人以上の人手が必要といいますから、轆轤のパワーはすさまじいものです。

このような材木を切り出し、運び出すために、人々は深い渓谷を埋めて平にしたり、大岩を砕いて道を開いたり、雑木林を伐採し、荊棘を取り除き、あるいは谷から谷へと橋を架けねばなりませんでした。また冬の寒さ、夏の暑さも人々を苦しめました。重源は人々を励まし、導きます。

そこまでして採取した木材も、中が中空になっていたり、節や枝が多くて柱として使えなかったりしたため、数百本の材木を切り出したとしても、使えるものはわずかに十本、二十本程度であったといいます。

そうやって集められた良木は、佐波川から出して木津に集め、木津から海まで七里の距離を水を利用して運搬しました。水が浅いため百十八ヶ所もの堰を作らねばなりませんでした。夏期に長時間水に浸かって作業する人夫の手足は、爛れてしまうこともあったそうです。このような苦労が、なんと数十年間も続いたのです。

また杣山の中に、料材運送のために東西南北縦横に三百町の道が造られました。河中輸送の筏を組むのに使う葛藤は、初めは周防国内から調達してしましたが、のちにはすっかりなくなってしまい、他国から取り寄せることになってしまいました。また木津付近は河の水が浅いため、船四艘を柱の本末につけて浮ばせるというアイディアが生み出されました。海に出てから、和泉国・木津に到着すると大力車に載せ、牛百二十頭でこれを引いて行ったといいます。

どれだけ頑張っても人手は足りず、やがてお隣長門国の人たちも手伝ったりしたようです。こうして、種々の困難を伴った大事業でしたが、そうなるであろうことは、重源も元より覚悟の上だったようです。それよりも、厄介なのは、やがて、鎌倉幕府の力が安定してくると、守護・地頭の横暴が後をたたなくなったことでした。力をつけた地頭たちは、年貢を滞納したり、業務の邪魔をしたりと散々だったので、重源の木材採取もたびたび妨害されたそうです。

重源の里

重源の努力と周防国の人々の協力により、東大寺は無事に再建されました。日本史上その功績は揺るぎないものといえるでしょう。地元には重源にまつわる伝説があれこれと残されていて、徳地の地は「重源の里」として親しまれています。重源が杣山で行なった林道開発の恩恵は後世にも続き、人夫のために造った石風呂の跡は、今も遺跡とし残されています。

重源が創立したことで有名な寺院に阿弥陀寺があるけれど、ほかにも、玉祖神社や松崎天満宮(防府天満宮)の修復も行なっています。重源が建立、修築したとされる寺社はほかにも大量にあります。ここ、月輪寺もその一つです。

この寺院は、関白・藤原兼実の協力で再建したものとされていて、薬師堂は県内最古の木造建築物と考えられています。月輪という寺号は、藤原兼実が月輪殿と呼ばれていたことから来ています。

九条家子孫

九条家子孫

月輪寺・みどころ

元々は聖徳太子が建てた寺院だということなので、どれだけ古いことか。創立は推古十七年なので、琳聖さまはまだ来朝していませんでした。つまり、大内氏が登場する以前から存在した寺院となります。

というか、聖徳太子って周防国まで来ていたのか!

偉い人は命令書一つで何でもできてしまうから、実際に現地に来ていたのかはわからないね……。

月輪寺の本堂や位牌堂は、薬師堂からはちょっとだけ離れている(というか入り口が違う)のだけれど、ガイドさんもスルーなさっておられたので、観光目的の人々の目的は薬師堂なのだと思います。そもそも、全国には月輪寺という寺院は大量に存在するみたいで、薬師堂まで入れないと、ここは検索にも現われません。

「薬師堂」エリアには、国指定重要文化財である薬師堂と、県指定有形文化財である聖観音立像、木造四天王立像が、「月輪寺」エリアには山口市指定有形文化財である銅製鰐口、銅製経筒がございます。

寺号碑

この寺号碑は、単なる月輪寺ではなく、「月輪寺薬師堂」と書いてあります。ほかに、月輪寺とだけ書かれている寺号碑があったのかは未確認ですが、とにもかくにも薬師堂が重要視されているのです(後述)。

楼門

文化財指定を受けている仁王像はガードがすごいですが、コチラは指定文化財ではないので、このようにお姿がまる見えです。ご案内図では、単に楼門とありました。特にご説明もありませんでしたが、仁王像と鐘があることから、仁王門にして鐘楼門ということになります。

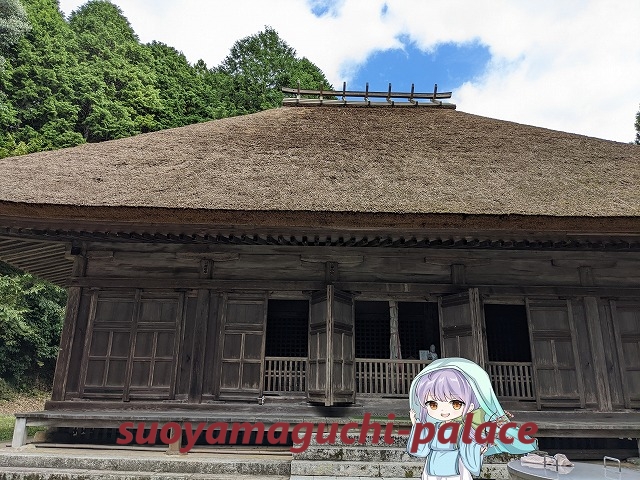

薬師本堂

薬師様は秘仏なので、普段は見ることができません。厨子だけはチラと見えますが。そもそも、中にはもう一つ建物というか、お部屋がありまして、その周りをぐるっと廊下が廻らされております。なので、開いている扉から、薬師様の厨子までもとても遠いです。

国宝・重要文化財(建造物)

各棟情報

名称 : 月輪寺薬師堂

ふりがな : がつりんじやくしどう

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/寺院

時代 : 平安後期

年代 : 平安後期

西暦 : 1086-1184

構造及び形式等 : 桁行五間、梁間四間、一重、寄棟造、茅葺

指定番号 : 01133

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1949.02.18(昭和24.02.18)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県山口市徳地字上村

所有者名 : 月輪寺出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3239

観音堂

本尊は子安観音菩薩です。

開山堂

なぜかこちらだけ、扉が開いていました。開山がどなたなのか、ご説明がないのですが、安置されている像は、聖徳太子にも、重源上人にも見えませんでした。

延命観音

月輪寺(山口市徳地上村)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒747-0523 山口市徳地上村 572

アクセス

歩くことは無理みたいです。タクシー推奨。有名な観光資源なので、問題なく連れて行ってくださるはずです。

参照文献:『周防国衙の研究』、説明看板、国指定文化財等データベース

月輪寺(山口市徳地上村)について:まとめ & 感想

月輪寺(山口市徳地上村)・まとめ

- 推古十七年(607)、聖徳太子が鹿野町清涼寺に薬師堂を建てたのが起源とされる

- 平家による南都焼討ちにより焼失した東大寺を再建するため、重源が国司上人として周防国に下向

- 文治五年(1189)、重源が元の清涼寺(徳地町串)を現在地に移築した

- 薬師堂の再建には関白・藤原兼実(九条兼実)が協力した

- 兼実が「月輪殿」と呼ばれていたことから、「月輪寺」が寺号となった

- 薬師堂は国指定の重要文化財。本尊は秘仏ゆえ、見ることはできない

- ほかにも、県指定文化財の聖観音立像、市指定の鰐口などがある

- 月輪寺の本堂は、薬師堂がある場所と隣り合っているが入り口が違う。しかし、一般観光客は薬師堂のほうに向かうため、「月輪寺薬師堂」として知られている

月輪寺薬師堂が有名すぎて、月輪寺より薬師堂になってしまっておりますが、寺院さまの本堂もちゃんとあります。薬師堂も薬師本堂って書いてありますが。敷地が広くて、月輪寺さまと月輪寺薬師堂のあるところとは別々の寺院が二つ並んでいるみたいに見えます。向かって右手に月輪寺薬師堂、左手に月輪寺です。寺号碑まで、月輪寺薬師堂となっておりました。もしやして、これが寺院さまの本名なんでしょうか……。

『山口県寺院沿革史』で月輪寺を探すことができなかったゆえ(探せなかった可能性もあります。索引がなく、目茶苦茶重くて分厚いご本なので)、まさかそんなことは!? と思ったのですが、ひょっとして、薬師堂とかいう名前で出ていたりして。ちょっとこの辺り事情が不明ながら、ガイドさん方も、こっちよ、こっち、と月輪寺薬師堂にほうに上がって行かれました。時間もなかったので、月輪寺には入れず、どうなっているのかはまったくわかりませんでした。しかし、案内図を見ても、寺院さま本堂以外ほぼすべてのお堂などが、薬師堂があるほうのエリアにございます。

さて、『平家物語』にも「月輪殿」が出てきますし、そこには「つきのわ」と普通に仮名がふってございます。さらに、この方にゆかりある寺院(再建費用を出したんでしょう)ということは、「つきのわでら」と思ってしまいますが、そうでないことは、出発前にガイドブックなどをチラ見するとわかります。しかし、やりがちなあやまりが、つきのわと訓読みするのではなく、音読みなんだろう、ってことですが、月の字は「がつ」ではなく、「『がち』りんじ」とお読みします。間違ったところで、通じますし、県外から来た観光客なら何ら恥ずかしくないですが、知っていたらちょっとカッコいいかもです。

こんな方におすすめ

- 寺社巡りが好きな方(特に由緒ある古寺が好き)

- 聖徳太子や古代史に関心がある方

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

あれ、隣にある、お寺の本堂には連れて行ってくれないの?

何もない、とか言われちゃったよ。そんなはずはないと思うんだけど。時間の関係じゃないかな。

いいじゃん。どうせいつも、何かしら見落として帰るんだから。つぎ、本堂ね。

-

-

五郎とミルの部屋

大内氏を紹介するサイト「周防山口館」で一番の人気キャラ(本人談)五郎とその世話係・ミルが、山口市内と広島県の大内氏ゆかりの場所を回った旅日記集大成。要するに、それぞれの関連記事へのリンク集、つまりは目次ページです。

続きを見る

※この記事は 20231212 に加筆修正されました。