凌雲寺跡(山口市吉敷)

山口県山口市吉敷の凌雲寺跡とは?

凌雲寺とは大内義興公の菩提寺だった寺院の名称です。開基は義興、開山は了菴桂悟、永正四年(1507)頃創建されたと考えられています。しかし、山号や宗派についてはまったく不明です。

寺院がいつ頃、どのような理由で廃寺となったかなどについてもわかっていませんが、現在は完全に「跡地」となっており、建築物などの遺跡はまったく残っていません。かつての広大な敷地は「史跡・大内氏遺跡・附凌雲寺跡」と呼ばれる大内氏ゆかりの史跡として保護されており、発掘調査が続けられています。今のところ、復元されたのはわずかに「惣門跡」だけです。全貌がわかるまでには途方も無い時間が必要かと思われますが、日々更新される研究成果が期待されます。なお、跡地には大内義興の墓とされる宝篋印塔や、夫人の墓、開山塔と伝えられる石塔があり、惣門跡と同時に見学できます。

凌雲寺・基本情報

所在地 〒753-0811 山口市吉敷中尾(西の浴)

最寄り駅 湯田温泉駅から車で15分

凌雲寺・歴史

「史跡・大内氏遺跡・附凌雲寺跡」って?

大内氏館跡、築山館跡、高嶺城跡とコチラ、凌雲寺跡の大内氏ゆかりの史跡群を指します。該当する史跡には、写真のような棒状の案内版がついています。

市街の北西、吉敷川上流の山間部にある、大内義興の菩提寺・凌雲寺の跡地。最も興隆していた時期の当主ゆえ、その菩提寺の規模や荘厳さも群を抜いていたと想像される。寺院は大内氏の滅亡とともに衰頽、やがて廃絶してしまった。跡地は、農業用地などとして使われていたらしい。現在は史跡として保護されている。

地道な発掘調査が続けられているが、その全貌が明らかとなるまでには、まだまだ時間がかかることだろう。自治体による手厚い保存事業の推進により、今後の成果が大いに期待される。

史跡説明看板にある、跡地の全体図。復元済の「惣門跡」の場所が記されている。凌雲寺の敷地が非常に広大であったことが分かる。

現状、明らかになっているのは、説明看板にある通り。

凌雲寺は、大内氏三十代義興を開基、了庵桂悟を開山として、永正4年(1507)頃この地に創建されたと伝えられています。廃寺の年月は不明ですが、おそらく大内氏滅亡の後、いつの時代にか廃されたものと思われます。 寺は舌状をなして南に延びる台地上に営まれたもので、注目すべきは大地の南端を東西に横切る長い石垣です。これはこの寺の惣門の遺構と伝えられ、長さ約六十メートル、高さ三メート余りで、幅は二メートル余りあります。 巨岩をもって築かれた豪壮な石垣であり、寺の位置、地形等から考え、有事に備えての城塞の役を兼ねたものかと思われます。 指定区域内には凌雲寺開山塔、大内義興及びその婦人の墓と称する石塔三基が残っています。

(説明看板)

「大内氏遺跡・凌雲寺跡」としてのこの地は、「三つの要素が複合した状態で形成」されている。

つまり、

一、もともとの自然地形

一、凌雲寺を建設するにあたり改変されたであろう地形(その後寺が存在していた時の姿を含むだろう)

一、寺がなくなったことにより改変された地形

寺がなくなってからも数百年。すべては発掘調査によってひとつひとつ明らかにしていくほかない。

発見された遺構、遺物は 16 世紀初め~中頃で、大内義興、義隆期にあたることから、大内氏の滅亡とだいたい時を同じくして寺院も廃絶したものと考えられている。

惣門跡として復元されている以外にも、当時の石垣は見つかっている。

そのほか、瓦なども見つかっていることから、建造物の存在が確認できる。

発掘調査中

大内氏滅亡後、凌雲寺跡地には棚田が築かれ、耕作されていた。

現在も、棚田期の石垣が残っており、これらを寺院の一部と誤解するケースがあるが、最近のものなので要注意。

現在、遺跡一帯はすべて公有化されたが、なおも利用されている水路があり、水の流れによって遺跡の石垣に影響を与えることが懸念されている。

これって水路? それとも谷川?

凌雲寺・みどころ

凌雲寺期の石垣

積石遺構

石塔(伝大内義興墓、開山塔、伝夫人墓)

伝大内義興墓

石塔はほかにも二つあって、夫人の墓と開山供養塔だと伝えられる。

右手にある小さなものが、夫人の墓や開山塔と考えられているもの。

惣門跡

惣門跡と考えられている石垣。発掘調査の成果によって復元されたもの。中央の空間は出入り口と思われる部分。なお、上の写真背後に見えているのは前述の通り、近世の無関係な石垣です。

大内義興卿顕彰碑・「400年祭記念碑」

顕彰碑が建っている墓はほかにはないように思える(未確認)。それだけ偉大な当主だったと思われていることと、生没年が明らかであることなどで、記念祭も行いやすいのだろう。羨ましいご当主さまである。

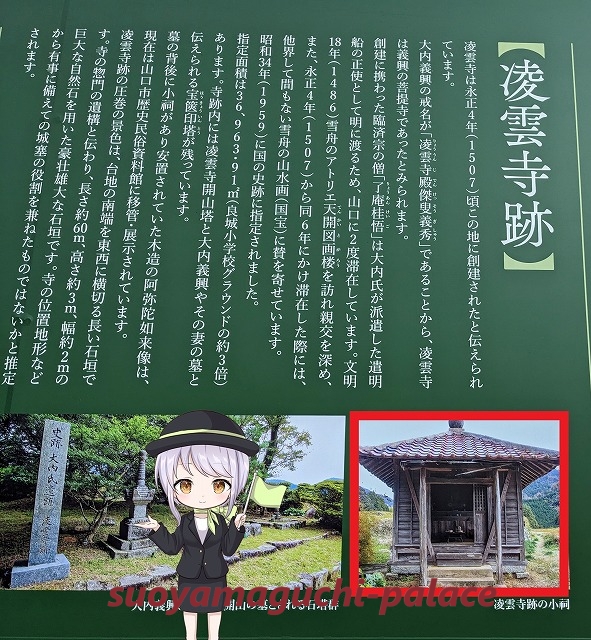

祠

202003撮影

老朽化し倒壊寸前。とても危険なので、遺跡保存事業でも懸案事項となっているようだ。

いったい、なんの祠で、遺跡とどのようなかかわりがあるのかは公表されていなかった。位置(顕彰碑裏手)的にみて、なんらかの関連がありそうではある。

202212撮影

2023年追記:この祠は、やはり関連施設で(多分)、この中には木造の阿弥陀如来像があって現在は歴史民族博物館に展示されているという。駐車場にあった真新しい看板を調べたら、面目を一新したかのように、扉を開けて整然とした祠の写真が載っていたので、せっかく整備されたのに撮影し忘れた……と思いきや撮影済で、ご覧の通り、やはり倒壊寸前と言われていた時とまったく同じで、時間が停まったかのようだった(看板の写真はどこから?)。

これが看板に載っている「祠」の写真。いつのものだろうか(赤枠の中です)。

おっかなびっくり隙間から中を覗いてみたらこんな感じだった。向かって右手の厨子のように見える場所に、阿弥陀如来はおられたのかもしれない。お供え物の残骸もそのままだった。

参考までに、明治時代の有名な先生が書かれた一文。

『大内家実録』には凌雲寺について、だいたいつぎのようなことが書かれていた。

創建及び廃頽の年月は不明。地元の言い伝えによれば、天文十七(1548)年焼失。あるいは、天文二十(1551)年八月二十八日の夜、義隆が法泉寺より本寺に逃れてきた際、寺の僧侶は山門を閉ざして寺内に入れなかった。ゆえに、「天火の災ありて」焼失したという説もある。これらの言い伝えがいずれも間違っていることは、故・高橋右文氏がお書きになったものの中に詳しく論じられている。

旧跡に壊れ残っている石垣が二ヵ所あり、外の方は高さ九尺、幅六尺あまりで、山門の跡。残された石垣からややのぼって石をくみあつめたものが、御子様方の墓、或は火屋の跡だという。この場所から左に行った所に五輪墓が三つあり、一つは義興、一つは北の方、一つは開山のものだと伝えられる。その下に谷川があり、鬼が原という。

寺跡よりおよそ三町ほど東方の山腰に荒神社があり、本寺の鎮守社。また西北の山麓に小堂があり、弥勒が安置されており、この弥勒が凌雲寺の本尊であるといわれる。弥勒の側に開山の木像と位牌がある。また鎮守の神名を彫った位牌があって、凌雲寺が廃れた後、仮にここに移し置いたそうだ。

凌雲寺(山口市吉敷)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0811 山口市吉敷中尾(西の浴)

アクセス

最寄り駅・湯田温泉から「車で」15分なので、歩いて行くのは無理かも知れません。徒歩で回る派の方もここはレンタカーかタクシー推奨。なぜなら、ここをメインとして、吉敷方面の観光資源をまとめて見てしまうのがよいからです。秋吉台のほうに向かうバスに乗ると、付近まで公共交通機関で行けるそうですが、こと凌雲寺跡については、暗くなると不安なので、事前に時刻表を確認するなどしたほうがよいかと。

なお、発掘調査の方々なども来訪されるため、駐車場は完備されています。思い入れが強く、ひたすらその場の空気に触れていたいなどの理由がなければ、遺構はお墓と惣門跡だけですので、30 分もかからずすべてを見ることができます(かなり余裕をもった時間配分にしています)。

※なお、夏から秋にかけては、この付近にはマムシが出没するため、見学にはじゅうぶん注意する必要があります。ほかの場所でも同じ例がありましたが、ガイドさん方にお伺いすると、この時期はマムシが出るので入れません、とのご説明があります。他県では、「マムシに注意」の看板などものともせずにご案内いただけるケースもありましたが、蛇害の頻度などによってもご対応が変るのかも知れません。凌雲寺は完全に何もない「跡地」なので、広大な原っぱが広がっているような場所となります。これらの草むらの中に、マムシが潜んでいる可能性は高いのかも知れません。

いずれにせよ、万が一蛇害に遭ってしまったらたいへんですので、見学予定の方は夏場は避けたほうが賢明です。念のため、訪問日程が決まったら観光協会さまにお問い合わせをなさってから行かれることを強くおすすめします。

参照:凌雲寺文化財説明看板、山口市教育委員会「史跡大内氏遺跡保存活用計画」2019年 PDF、近藤清石先生『大内家実録』、『ふるさと山口』創刊号

凌雲寺跡(山口市吉敷)について:まとめ & 感想

[st-mybox title="凌雲寺跡(山口市吉敷)・まとめ" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

- 大内義興の菩提寺・凌雲寺の「跡地」

- 寺院は大内氏滅亡とともに次第に廃れ、伽藍も失われた

- 元の敷地は史跡として保存され、現在も発掘調査が続けられている

- 復元された「惣門跡」、大内義興の墓、夫人の墓と開山塔と伝えられる石塔が残されている

[/st-mybox]

大内文化に関心を抱くすべての人々にとって、何もない「跡地」とはいえ、凌雲寺は絶対に外せない訪問地となるはずです。そもそも、かつてそこに存在した、という事実だけでもうじゅうぶん感動モノでしょう。ですけれど、本当に何ひとつないため、これを観光資源として前面に押し出したところで、集客は難しそうだなぁ……というのが素直な感想です。大内氏研究を専門としている先生方、それも、考古学分野の方々以外には、単なる原っぱにしか見えないと思います。

むろん、だから行くことをおすすめしない、と申し上げる思いはまったくなく、むしろ、ぜひとも足を運んでくださればと願っております。けれども、執筆者は凌雲寺さまを崇敬するあまり、この原っぱが「聖地」に思われるレベルです。大内文化 = 瑠璃光寺五重塔、雪舟や宗祇などの文化人と交流した雅な世界という認識で関心を抱いておられる方からすると、来てみてビックリ「何もない……」となります。逆に、何の発掘現場であれ足を運ぶ考古学に関心のある方などでしたら、興味津々となるかも知れません。

現地の説明看板にもある通り、凌雲寺はいざという時に、防御的な施設としても機能するような側面があったようです。天文の国難の際、大内義隆は大内館からほど近い法泉寺(こちらも現在は跡地)に避難したことが知られています。けれども、郷土史の先生にお伺いしたところ、法泉寺についてはまったくその全貌について不明である(史料などがないのでしょう)ものの、防御施設的な役割はなく、地理的に考えても緊急避難場所に選ぶには首をかしげる場所であるというようなご案内でした。凌雲寺跡地ならば、それこそ、避難場所として好適に思えますが、館から遠いことで時間的余裕がなかったんでしょうか(凌雲寺にも避難したけれど、寺僧が中に入れてくれなかった、という言い伝えもございます)。

義興がなにゆえ、自らの菩提寺として創建した寺院に防御施設的役割も担えるような要素を取り入れたのか、その意図が知りたいな、と強く思いました。中世の寺院には防御施設的な役割もあったことは、勝栄寺土塁跡などで学びました。なので、それじたいは珍しいことではありません。けれども、尼子家との攻防などを通し、戦国乱世の到来を感じ取った義興が、それに対する対策を緊急課題と考えたのだとしたら。山口の守護館が防御に向かないということには当然気付いていたはずで、それこそ、大内義長たちが高嶺城を築こうとしたように、城郭などを造ることを考えたのではないかな、と思うんです。菩提寺はたとえ防御的役割を持たせたとしてもやはり寺院にすぎません。もう少し、時間が残されていたのなら、あれこれと「戦国」への備えを完璧になさり、のちに大切な我が子が尼子家にとっちめられたりするようなことがないように心を砕かれたと信じています。

さて、凌雲寺さまのお墓だと思われている宝篋印塔が、じつは他の方のものではないか、という疑問があがっているようです。コレ、衝撃ですね……。もし、そうであるならば、お墓すら失われてしまったということになります。せめて、玄済寺にある位牌と念持仏が本物であることを信じるしかない、となりますね。

こんな方におすすめ

- 凌雲寺さまこそが、大内氏歴代で最も優れたご当主であると尊敬している人(もしくは、歴代当主すべてを尊敬していいる人)

- 大内氏ゆかりの地を回っています。廃絶されて何もない「跡地」でも行きます

[st-mybox title="オススメ度" webicon="" color="#757575" bordercolor="#ccc" bgcolor="#ffffff" borderwidth="2" borderradius="2" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

[star35]

+α したのは、発掘調査をされている研究者の先生方、お手伝いのために参加されている地元の方々、跡地を史跡として大切に守って行こうとしてくださっている自治体関係者の皆さまへの敬意の思いです。

正直、本当に何もありません。その上、市街地からはかなり離れておりますので、よほどの思い入れがない方にとっては、何もない原っぱを見て帰ってきた……ということになりかねません(しかも、現地まで交通費などがかかっている)。完全に行く人を選ぶ観光資源ですので、覚悟のある方のみにオススメします。むろん、なおも行きたいと感じるような方は、思い入れが深い方であると思われるので、現地ではあれこれと当時の栄華を偲び感傷に浸ることができる場所です。

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

[/st-mybox]

2023年追記:いろいろと刷新

マムシもいなくなった 12 月、二年ぶりに凌雲寺跡を再訪。事前にガイドさんとお話をして、発掘調査の現状などをお伺いしたところ、あら、行ったことあるんじゃないの? とのお言葉。二年前にすでに訪問していたことをご存じで、二年の間に新たな発見などは特になく、何かを期待してもがっかりするだけ、のような雰囲気。

ここはほとんど、考古学研究者の先生方と来るべき場所みたいだ。ガイドさんたち、郷土史家の先生方にしても、発掘が進んでいない石垣の前でこれしか残っていません、というよりほかない。ゆえにスルーしようと思ったけれど、たまたまタクシーで付近まで来たので立ち寄らせていただいた。

皆さまが仰る通り、素人目には二年前と何一つ変わっていなかった。しかし、築山跡同様、明らかに自治体が意識して整備した形跡がある。二年前にはなかった真新しい看板が設置されていたり、古い看板が新しいものに替わった(もしくは追加で新しいものを置いた)り、順路矢印の数も増えた気がする。

駐車場の真新しい看板

順路矢印看板

写真付き説明看板(以前はなかった気が?)

「発掘調査中!」プレート(同上)

「発掘調査中!」プレート(同上)

発掘調査も明らかに進展したはずだが、そこは考古学的次元のお話なので、基本石垣だけであることは、ガイドさんのお言葉通りだった。

ただし、嬉しいこともあった。駐車場の立派な看板にも感動したけれど、遅い紅葉が残っていて、美しい景色を見ることができた。民家が映り込んでしまっていて、わかりにくいものしかご紹介できないけれど。

※20230107、ほかにもあれこれと写真を置き換えて「多少」リライトしました。

附・義興公墓はニセモノ!? 衝撃の事実

凌雲寺跡地にある「大内義興の墓」とされる宝篋印塔。この塔について、これが間違えなく義興の墓である、ということを証明する術はまったくありません。そもそも、自治体さまのご案内看板にも義興の墓と「称する」石塔が残されている、となっております。つまり、ほかの場所の歴代当主さまのお墓同様、「伝承」の色彩が濃いものとなり、確かに義興のものである、とは明言することを避けておられます。それでも、皆さまそうであると信じて疑わないわけですが。

ところが、郷土史の先生から頂戴した資料の中に、恐るべきことが書かれておりました。たくさんの資料をコピーしてくださった中の一枚なので、ちょっと出典が分りづらい(ご本なのか、冊子なのか、新聞記事なのかの区別がつかないのです)嫌いがあるのですが、文章を書いておられる研究者の先生のお名前も明記されていることから、その媒体がなんであれ信頼できる記事であることは確かです。

凌雲寺跡宝篋印塔

(前略)宝珠まで当初のまま残っており、南北朝初期の佳品である。

(以下、塔についての詳細な解説:中略)刻銘など無いが、様式から南北朝初期のものと推定する。山口県下では完全な宝篋印塔の古いものとして重要な遺品である。

なお、凌雲寺は大内義興を開基とし、了庵桂悟を開山として、永正四年頃、この地に創建された寺であるというが、この宝篋印塔は、永正よりも古いものである。よって凌雲寺より古くこの地にこのような供養塔が造立された事実を示すもので、この塔を大内義興の墓とか、凌雲寺開山の墓とかいうことは当らない。出典:「山口市の石像美術」川勝政太郎(『ふるさと山口』創刊号)

いちおう、南北朝初期のものと「推定」すると書かれており、絶対ではないのかな、と思いますが、最後に大内義興の墓とかいうことは「当らない」と結ばれているので、研究者の先生が調査なさった結果、かなり「怪しい」ということになろうかと。ちなみに、同じ論文(?)中に、洞春寺の大内盛見墓についての考察もあり、こちらは「一応この無縫塔と(ママ)盛見の墓とみとめよう」とある。

この資料は、郷土史の先生、研究者のお姉さんと洞春寺の盛見さんの墓所を訪れた時に頂戴したもの。ゆえに、ご一緒に凌雲寺を訪れてもいないし、凌雲寺さまのお墓について解説を拝聴してもいない。あくまで、盛見さんのお墓が専門家の方も実物と認めておられる、という資料だった。なので、これを以て、凌雲寺さまのお墓が他の人のものであった……と涙にむせんでいることを知られたら、郷土史の先生もビックリなさるかもしれない。けれども、盛見さんのお墓が実物であるということの典拠となっている資料なので、当然、凌雲寺さまのほうについても信頼がおけるご意見と見なしておられるのではないかな、と思う。

なお、『ふるさと山口』というご本が、創刊号となっていることから定期刊行物なのではないかと思われるけれど、凌雲寺さまと盛見さんの墓についてのページのみのコピーを頂戴しているので、ご本の体裁がわからない。検索しても出て来ないので、何年何月発行のものなのかも分らず。次回機会があれば、先生にお伺いしたいと思いつつ、二回目の機会はないかも知れないので、その場合はすみません。

先代さまの菩提寺がただの廃墟だなんて。先々代もそうだけど。こんなことになるのならば、毛利家の誰かの菩提寺にしちゃってくれてもいいから、残ってればよかった。洞春寺みたいにさ。いったいどれだけすごい寺院だったんだろう?

そうだね。何度来たところで「石垣しかない場所」ってなっちゃう。どなたか復元図でも描いてくださればと思うけど、法泉寺同様、つまりは何もわからないんじゃ? 指定史跡となって、発掘調査が行われているぶん、法泉寺跡よりは恵まれているね。ただ、観光資源的に考えると、周辺にもみどころがあり、駅にも近い法泉寺跡のほうが……。発掘調査が早く進んで、全貌が明らかになる日が待ち遠しい。

ところで、お墓が別の人のものかも知れないって、ホント?

それはね……気にしないことだよ。これが先代様のお墓だ、って思ってお参りすれば、それは先代様のお墓になるよ。要は五郎が先代様を思う気持ちが伝わればいいんだもん。このお墓が本物ならば、そのままその場で通じるし、もし、残念ながらそうでなかったとしても、先代様はどこかで君が語りかけた言葉を聞いてくださっているよ。

そっか。ミルにしては、最高にいいこと言ったよね。珍しく。へへへ。

どうせ、いつも役にも立たないことを駄弁っているよ。

……。

※この記事は 20240924 一部修正と加筆されました。

[st-card myclass="" id="1166" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="on" thumbnail="on" type=""]