琳聖さまから弘幸さまに至るまでの、古い時代のご先祖さまたちのページです。飛鳥時代から鎌倉時代にかけてのお話となります。

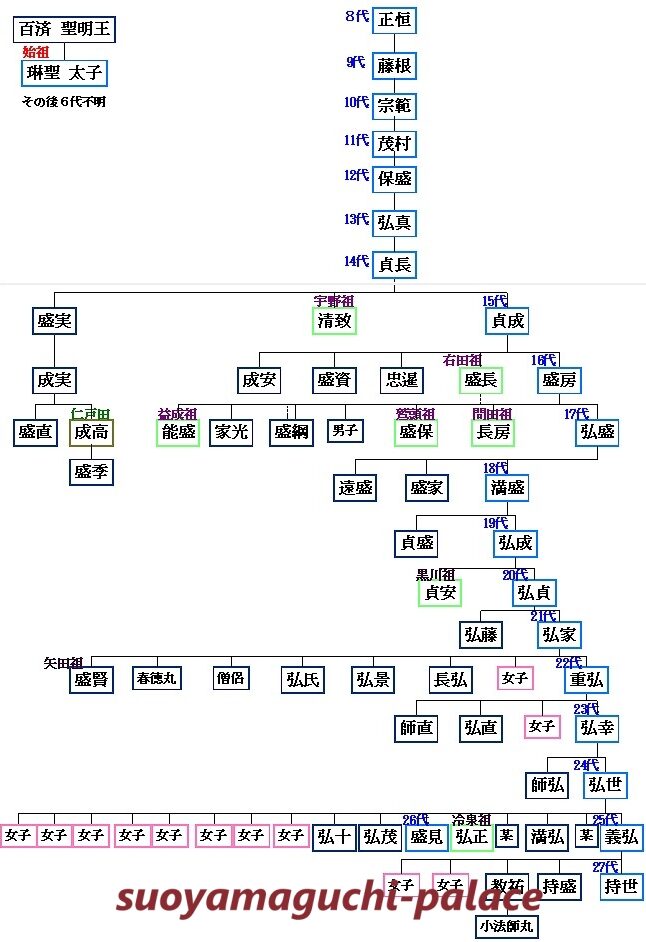

大内氏歴代当主世代順 始祖から弘幸まで

大内氏歴代の世代順の数え方は以下の通りです。これは近藤清石先生の『大内氏実録』とは異なり、御薗生翁甫先生の『新編大内氏系図』に準拠したものです。詳しくは以下の記事をご参照ください。⇒ 関連記事:歴代当主の世代順について(系図の話)

-

-

家系図の話

戦国初期に滅亡し、系図を保管し伝えて行く子孫が途絶えたことで、大内氏の系図には完全なものがない。不完全な断片や、信憑性に欠ける言い伝えなどから研究者の方々が整理、修正したものが現在の「定説」。なおもかなりの伝承的な部分があり、不完全。

続きを見る

始祖:琳聖太子

二代~七代:不明

八代 ⇒ 正恒

九代 ⇒ 藤根

十代 ⇒ 宗範

十一代 ⇒ 茂村

十二代 ⇒ 保盛

十三代 ⇒ 弘真

十四代 ⇒ 貞長

十五代 ⇒ 貞成

十六代 ⇒ 盛房

十七代 ⇒ 弘盛

十八代 ⇒ 満盛

十九代 ⇒ 弘茂

二十代 ⇒ 弘貞

二十一代 ⇒ 弘家

二十二代 ⇒ 重弘

二十三代 ⇒ 弘幸

関連記事:歴代当主子の子ら

人物(超簡易)説明

二十四代・弘世さん以前の当主さま方については、正確なことはわかりません。いわゆる「史料」にそのお名前が出て来ないためです。先祖が国衙の役人であったことから、国庁内での地位が上がっていくに従い、役所発行の文書には名前が出てきていたことと想像されます。しかし、残念ながらそれら「役所発行文書」は、すべてが現在まで保管されているわけではありません。幸運にも史料から名前が確認できるのは、盛房がはじめとなります。

それ以降はわずかながら、そこここの史料に名前が散見されるようになり、確かに存在しておられたことが歴史的に証明されています。ゆえに、盛房以前については( )書きにすべき方々ではあります。

多々良正恒

始祖・琳聖太子は推古天皇即位十九年辛未歳に帰化した。琳聖の子孫が正恒で、はじめて多々良氏を賜った。⇒ 琳聖太子

系図では、正恒を琳聖七代の孫としている。通俗本の類では、琳聖と正恒との間に琳龍太子、阿戸太子、世農太子、世阿太子、阿津太子の名を加え、山口龍福寺の牌にもこの五太子の名が残る。これは故人多賀大宮司高橋有文氏が著書中でいったとおり、大系図に七代孫とあることから、後世の人が偽作したものである。

弘護肖像賛では、姓とするが、多々良は姓ではない。中古から姓と氏とを混乱している。もともと大内氏はもと多々良氏にて姓は宿祢であるが、後には朝臣と書いている。

※注――正恒は、現在では八代ということになっています。この辺りから計算が微妙にズレます。七代とするならば、上記の琳龍太子以下を加えると初代琳聖、二代琳龍~六代阿津、七代正恒となり、辻褄が合うわけです。それゆえの偽作ですね。

多々良藤根、宗範、茂村

天慶年間に藤根という者があって大内氏を継いだという。

宗範は藤根の子、茂村は宗範の子である。

茂村は妙見を鷲頭山から氷上山に勧請した。

あるいは茂材ともいう。

初名を保盛といった、もしくは、保盛を茂村の子とする(近藤先生作『系図』注)。

※ミル注――御薗生先生、米原先生の系図だとこの後者の意見採用で、保盛を十二代としている。

多々良弘真、貞長、貞成

弘真はあるいは弘貞ともする。吉敷郡宮野村風土注進に、大内殿居館址という所があり、一本系図に弘真宮野郷本主とあるから、弘真の居館の址だろう、という。

貞長は弘真の子である。あるいは弘長ともする(同上)。

貞成は貞長の子である。初名を貞盛といった(同上)。

多々良盛房

貞成の子。周防介になる(一本系図権介とする)。これより本国の介あるいは権介を世襲して大内介と称した。

(素朴な質問)どこから見出しを大内さんにすればいいかな? この人から? それともこのつぎからがいいの?

……(じつは分からない)。気にしなくていいんじゃないの? 俺も、サインする時、先祖と同じで OK だからさ。ここの連中と見分けつかなくなって嫌だよな……。

多々良弘盛、満盛

弘盛は盛房の子。周防権介となる(系図、佐波郡牟礼村阿弥陀寺所蔵正治二年十一月文書、同東佐波令廃国庁寺所蔵同年月文書)。

『吾妻鑑』文治三年二月、周防国在庁官人等言上二箇条の連署中に、「権介多々良宿祢在京」とあり、この弘盛のことである。また「建久三年正月十九日壬辰、……大内介弘成聊所成違乱也……」とある「弘成」は、弘盛の孫に弘成があるがその弘成ではなく、弘盛の盛字の皿が欠落したのであって、これも弘盛のことであろう。

満盛は弘盛の子。系図に周防権介とあるがほかに所見がない。

元暦の戦いの時、父子は源氏に味方して軍功があった。

※『中国治乱記』で、源平合戦の時、頼朝公の味方に参上し、大内権介多々良の宿祢と名乗り、四国九国の軍で忠功があったとしているが、弘盛とも満盛とも名をしるしていない。系図・弘盛の条に、元暦年中、平家追討の時、功賞として長門国を賜るとあるが、長門一国を賜ったのではなく、長門の内に若干地を賜ったのである。今どこなのかということもわからない。

多々良弘成、弘貞

弘成は満盛の子。系図に周防介とあるがほかには所見がない。

弘貞は弘成の子。系図に周防介、従五位下とあるがほかには所見がない。法名を覚浄という。

弘貞が没したのは正嘉正元文応年間で、『吾妻鑑』建長二年三月朔日の件に見える大内介はこの弘貞ではあるまいか、と思う。

多々良弘家、重弘

弘家は弘貞の子。弘家大宮太郎と称した。

系図に矢田太郎、周防介、大宮殿、正六位上、正安二年庚午三月廿八日死去、法名:大宮寺殿本州大別駕円浄大禅定門とあり、大宮と称したことは成慶院牌に見えるが、その他は所見なし。

重弘は弘家の子。周防権介となる。

系図に正六位上、六波羅評定衆とあるが裏付けがない。元応二年三月六日死去。吉敷郡御堀村乗福寺に葬り、法名を乗福寺道山浄恵とした。

大内弘幸

弘幸は重弘の一番目の息子で、琳聖太子から二十三代の子孫である。氏は多々良、姓は朝臣。

『吾妻鑑』文治三年三月周防国在庁官人等言上、佐波郡牟礼村阿弥陀寺、東佐波令国庁寺正治二年十一月文書等皆宿祢であったが、いつ改めたのだろうか。

周防権介となり、大内介と称した。

系図に正六位上とあるがほかに所見なし。吉敷郡岐波村南方八幡宮、および弘済寺所蔵文書に左京大夫とあるが、この文書は写しであって、他に左京大夫の所見はないため採用しない。

のちに剃髪して妙厳と名乗った。

建武二年乙亥冬十一月、新田義貞は詔を奉じて東下し、足利高氏を討った。弘幸の弟・新介弘直がこれに従軍した。

建武二年乙亥冬十一月十二月、弘幸は足利氏に友好を申し入れた。

延元元年丙子春二月、叔父・豊前守長弘が周防守護代となった。

暦応四年辛巳(南朝興国三年)、一族某の代官等が氷上山興隆寺を焼く。

この頃、分家にあたる鷲頭氏の人々と宗家の人々との間で家督相続の争いが起こって対立をしていました。まさかと思うけど、この放火は敵対する身内が引き起こしたことだとするのが研究者の先生方の見解です。先祖を同じくする以上、氏神、氏寺も共通のはずなのに、どれだけ険悪な関係なのかと思うのです……。いずれにしても、信仰する氏寺の火災はとてもショッキングな出来事でした。

「当寺院内坊舎已下在家等、為敵方被放火候事、殊以驚入候、将又一端牢籠、返々痛敷事候、抑彼寺者当家崇敬無双之霊砌也、仍弥催興隆之思処、為彼一苗家鳳之代官等令炎滅之条、希代之凶悪也、宜任冥慮之条、不能費詞歟、所詮速令還住本跡、或搆要害、或結草坊、専晨昏行祈之勤、可被奉訪仏智哀涕之謂候也、依忽忙略之、恐々謹言、閏四月十五日、妙厳押字、氷上寺衆徒御中。」

貞和五年己丑(南朝正平四年)冬十一月、氷上山興隆寺を修造する。(応永十一年本堂供養日記)

観応元年庚寅(南朝正平五年)冬十月、嫡男・弘世等、高越後守師泰の代官及び守護代を攻める。

正平七年壬辰(北朝文和元年)春二月、これに先立ち南朝に帰順しており、弘世は都濃郡で北軍と戦った。

正平七年三月三日、吉敷郡問田村仁平寺の本堂を修造し(仁平元年の創建という。礎石が残っている)三月八日に供養会を行うことと決めており、この日、鎮守山王社頭に於て法楽舞を執り行った(仁平寺本堂供養日記)。

正平七年三月三六日、弘幸死去。

吉敷郡上宇野令古熊山に葬った。法名:永興寺寒巌妙厳。子・弘世が家督を嗣いだ。

⇒ 大内弘世

弘幸の墓が残されている。山口久保町永福寺はもとはこの地にあって、寺伝に弘幸の建立で永興寺といった、と伝わる。弘幸の法名が永興寺寒巌妙厳で、その菩提寺なのでそのようにいうのであった。

大内家壁書に、御代々御年忌至其寺各可有出仕当日事云々、とあり、永興寺は三月六日と見えるので、弘幸の菩提寺が永興寺であることはいうまでもない。そうであるので永福寺の位牌に永福寺殿とあるのは甚だ疑うべきである。

今これを熟考すれば、永福寺所蔵文書箱の底に明応五年丙辰林鐘日永福永寔。また天文十九年卯月五日の円通寺末山付立に永福寺と見えるから、本寺は古くから永福寺というのである。思うに観音寺を勝音寺ともいい、澄清寺を長泉寺ともいえる例で一つの寺に二つの名があるのであろう。

さて上宇野令白石にもまた永興寺という寺があったことが、いま影向と字に残っている。これがまことの永興寺であるいう人もあるが、永興と永福とが別寺ならばここに弘幸の墓があるはずである。弘幸の墓が古熊にあることから考えれば、推量ではあるが、本寺はもと白石にあって永興とも永福ともいったのを弘幸の菩提所としたが、弘幸の遺骸を古熊山に埋葬したので、墓と菩提寺に隔りがあるのは不便であることからのちに白石から古熊に移し、その後は専ら永福寺というのであろう。玖珂郡横山村にも永興寺があって、弘幸の位牌を安置している。

参照箇所:近藤清石先生『大内氏実録』巻「世家・弘幸」、「系図」より

系図参照:御薗生翁甫先生『大内氏史研究』、米原正義先生『戦国武士と文芸の研究』より

本は山とあるのに、まとめられないのは実力がないからじゃね?

本当のことをズケズケと言うな! ああ見えても傷つくんだよ。

(傷つけてくれてるのは君のほうなんですが……)