宗室・大内氏歴代当主の子ら

この記事はリライト中です。しばらくお待ちください。

「宗室」というのは「本家」みたいな意味らしく(辞書)、そうととらえると独立して家をたてた人々はここには入らないことになる。『実録』だと、鷲頭祖などが「宗室」にはいっているけれども、問田、右田などと同じく分家したととらえて「親族」に回した。

そうなると、残るのは当主の身内で分家を作らず、実家に寄生し続けた人、のようになる。独立する暇もなく不運にも亡くなった当主の兄弟、家を継ぐ前に早死にした子息の例、および、当主の傍近くあって家督を争った身内の例、という両極端。

なお、『実録』だと大内弘茂や大内持盛を世家に入れているが、系図では当主として数えていないし、それは最新の研究でも同じなので、ここに入れた。ただし、それぞれ、家督を争っていた当主たちの箇所と中身が重複することになるため、名前程度。

歴代当主子女・一覧

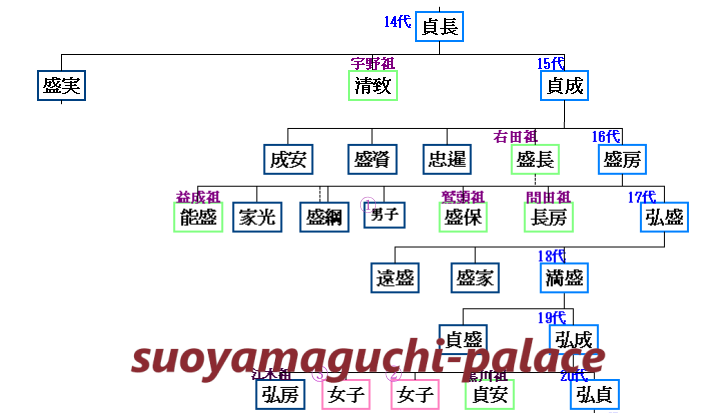

始祖から十三代までは、兄弟・子女について記載がないので、系図にそれらが現われる十四代から始めます。まずは、十四代・貞長以降の子女を系図にそって書き出すと次の通り。

※当主の世代順は『新撰大内氏系図』による ⇒ 関連記事:歴代当主世代順(家系図の話)

十四代・貞長の子ら:貞成、清致、盛実

十五代・貞成の子ら:盛房、盛長、忠暹、盛資、成保

十六代・盛房の子ら:弘盛、長房、盛保、家光、盛綱、能盛、男子一名

十七代・弘盛の子ら:満盛、盛家、遠盛

十八代・満盛の子ら:弘成、貞盛

十九代・弘成の子ら:弘貞、貞安、弘房、女子二名

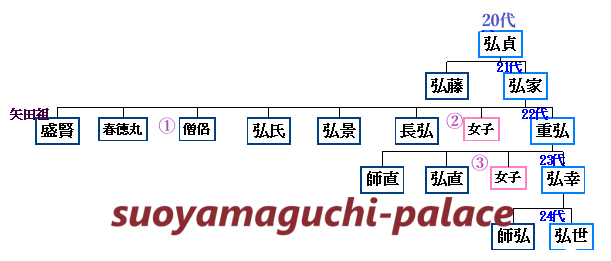

二十代・弘貞の子ら:弘家、弘藤

二十一代・弘家の子ら:重弘、長弘、弘景、弘氏、成賢、春徳丸、僧侶一名、女子一名

二十二代・ 重弘の子ら:弘幸、弘直、師直、女子一名

二十三代・弘幸の子ら:弘世、師弘

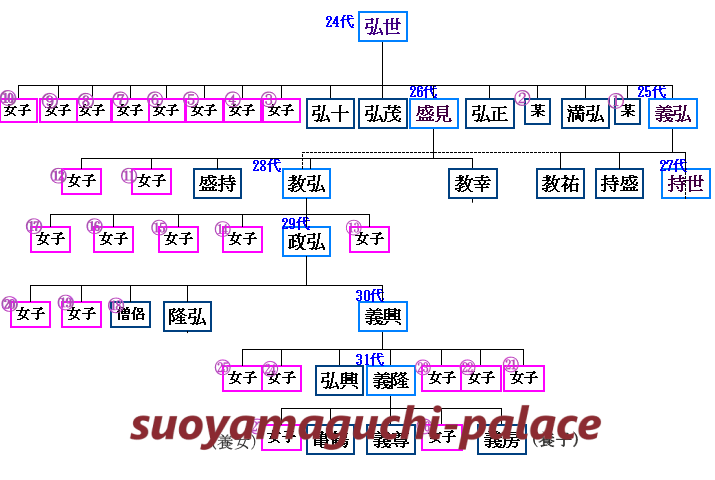

二十四代・弘世の子ら:義弘、満弘、弘正、盛見、弘茂、弘十、男子二名、女子八名

二十五代・義弘の子ら:持盛、持世、教祐

二十六代・盛見の子ら:教幸、教弘、盛持、女子二名

二十七代・持世:実子なし

二十八代・教弘の子ら:政弘、女子五名

二十九代・政弘の子ら:義興、隆弘、僧侶一名、女子二名

三十代・義興の子ら:義隆、弘興、女子五名

三十一代・義隆の子ら:義尊、亀鶴、女子一名(ほか、養子として男子一名、女子一名)

現代と違い、女性の名前が伝えられていないのは仕方ないとして(○○の妻、△△の母という書かれ方になってしまい、実名を今に伝える女性が極めて少ないのは、何もこの家の系図に限ったことではないのは周知の如くです)、男性までも名前が伝えられていないケースがあります。「某」としか書かれていないのです。けれども、添えられたコメント(但書?)にはきちんと名前が書いてあったりするので、どうして系図本体は「某」なんだろう? って思います。しかし、系図本体を尊重し、「男子」として数えました。

なお、系図本体では女性のことを「女」と書いています。これは「女」と書いて「むすめ」と読ませるからですが、現代の我々から見たら、「女」とか呼び捨てにされるとぎょっとするので、女「子」と一文字添えました。

当主たちの息子や娘の名前を書き出してみたところで、わかりづらいだけなので、図式化したものを以下に掲げています。

ちなみに、『山口市史』なり『大内氏実録』なりに載っている系図だと、ページをめくる本の形式になっているので、つぎつぎ子女を足していくと、分家一族が先に展開してしまい、非常に見づらいです。たとえば十五代・貞成のつぎには、貞成の兄弟・清致を祖とする宇野家が展開され、十六代・盛房はその後に来ます。同様に、盛房のつぎ、十七代・弘盛より先に、盛房兄弟の盛長が右田祖として展開します。右田から陶が出たところまで延々と先に記されるので、ページ順に見ていくと、陶晴賢まで到達し終えてからやっと、十七代が出てくることになります。こうなると、脳内はもう、目茶苦茶です。

そこで、あくまで当主がメインであることを主張するには、系図をいくつにも分解する必要があります。それはそれで、また見づらくはなるけれど、現状はこれが精一杯なので、ご了承ください。なお、あくまで「当主の子女」について書いているので、スペースのあるなしに関わらず、分家の流れは省略しています。

以下順番に、「系図」に書き込まれているコメント拙訳を載せると同時に、「僧侶」「某」「女子」としか書かれていないヒドい扱いの方々についても拾い上げて差し上げました。かなり見にくいけど現状、これ以上まともには作れないため、これらの名もなき人たちについては、便宜上番号を付けさせていただきました。①、②、③のような数字がそれです。

一、十四代~十九代までの子女

十四代・貞長の子女

貞成(十五代)「初名貞盛」

系図に載っている子女は男子三名のみ。うち、跡を継いだ貞成以外の清致は分出して「宇野」家の始祖となった。また、盛実の子孫はのちに仁戸田氏を名乗っている。「宇野祖」以外、コメントはない。⇒ 関連記事:宇野氏

十五代・貞成の子女

盛房(十六代)「周防介、大内介と称する」

盛長「右田摂津守、周防国佐波郡右田を領する」

忠暹には「多禅師」と書かれているが、僧侶として活躍したのか、単に一定の時期が来て出家したのかは不明。系図上は、その後二代続いている。盛資には特記事項はない。同じく、三代続いている。成保は「吉敷」と名乗ったようである。「十郎」とある。成保から二代後の保俊は「平野」を名乗っている。⇒ 関連記事:右田氏、

十六代・盛房の子女

弘盛(十七代)「周防権介、大内介と称する。元暦年間、平家追討の際、軍功により長門国を賜る」

長房「問田三郎、平大夫」は分出し、「問田」家の始祖となった。同じく、盛保「但馬守、鷲頭三郎」は「鷲頭」の始祖となる。男子①には「四郎」とあるのみだが、系図上は三代続いている。盛綱は「右田六郎、散位、右田盛長の養子となった」とある。家光は「八郎」とあるのみで断絶している。能盛は「九郎」「益成祖」とある。この一類は問田、右田、鷲頭ら同様、かなりの世代を数えている。⇒ 関連記事:鷲頭氏、問田氏、

十七代・弘盛の子女

満盛(十八代)「周防権介、大内介と称する。寿永元暦年間、兵乱で源氏に属し勲功をあげる」

盛家「鰐石小太夫、または仁戸田とも号した」とある。この後も数代子孫が続いている。遠盛「得地三郎大夫」断絶。

「鰐石の重岩」に出てきた鰐石さんが、載っています。というか、鰐石の重ね岩の逸話がこの系図コメントを参照しているといったほうが正しい。⇒ 関連記事:鰐石の重ね岩

十八代・満盛の子女

弘成(十九代)「周防権介、周防介、大内介と称する。長門守、従五位下」

貞盛については何も書かれておらず、子孫も続いていない。

十九代・弘成の子女

弘貞(二十代)「周防介、大内介と称する。従五位下。寛元二年申辰九月十八日没。法名:本州別駕覚浄大禅定門、文応元年庚申七月十八日、父の十七回忌に当たり孝子・太郎弘家高野山成慶院に牌を立てる。あるいは弘安九年七月十一日没」

貞安は「あるいは弘保、黒川五郎」とあり、「黒川」家祖となった。弘房は「江木六郎、法名円妙」とあり、「江木祖」となった。系図上、数代続いている。なお、女性二名については、女子②「中御門大納言顕定母」、女子②「今八幡殿」となる。

すでにして、大納言などに嫁していること、また、今八幡宮のところで出てきた女性が確認できる。⇒ 関連記事:江木氏、黒川氏、今八幡宮

二、二十代~二十三代までの子女

二十代・弘貞の子女

弘家(二十一代)「矢田太郎、大宮太郎。周防権介、周防介、大内介と称する。正六位上。正安二年三月二十八日没。法名:大宮寺殿本州大別駕円浄大禅定門」

弘藤「末武介三郞、法名道如、周防都濃郡末武村を采邑とする」とあり、いかにも名字の地と思われるけれども、末武祖なる表記はない。⇒ 関連記事:末武氏、

二十一代・弘家の子女

重弘(二十二代)「周防権介、大内介と称す。正六位上、六波羅評定衆。元応二年庚申三月六日没。法名:乗福寺殿本州大別賀道山浄恵大禅定門」

長弘「大内豊前守、鷲頭氏尼禅惠の遺跡を継ぐ」

弘景「八郎、法名浄光あるいは浄喜」

弘氏「七郎」、成賢「金寿丸、蔵人大夫」、「矢田祖」となる。

春徳丸(コメントなし)

僧侶①「恵源侍者」

女子②「成保妻、阿具利女母」

ここの鷲頭長弘が、大内弘世と争った鷲頭家の主である。もっとも、実際に戦闘が行なわれた時期にはすでに亡くなっているが。そもそもは弘世の父・弘幸の叔父。自ら分家を立ててもよさそうに思えるけど、これより先に分れた鷲頭家が跡継がなく断絶したところへ入り、その遺跡を継いだのだった。⇒ 関連記事:大内長弘、矢田氏

二十二代・ 重弘の子女

弘幸(二十三代)「周防権介、大内介と称す。正六位上。法名:寒巌多江巌。文和元壬辰年三月六日没。法名:永興寺殿本州別駕寒巌妙巌大禅門」

弘直「介三郞、新介、波野殿。建武三年七月七日、石見国那賀群岡見大山で高氏属将上野頼兼と戦い、戦死。法名:瑞雲寺殿恵海浄智大禅定門」

師直については、何の記述もない。

女子②「波野殿」

この弘直さんが、普門寺に墓所(というか供養塔)があるお人。⇒ 関連記事:普門寺

じつは、重弘期を最後に、惣領家から分れ出た分家はない。少なくとも系図の上では。つまり、これ以下の人々は、新たな領地をもらって一家を立てるということをしていないのである。むろん、当主の兄弟という身分になってしまったとしても、多少の領地はもらえるんだろうけど。

弘世から義弘への相続を境に、代替わりごとに大戦争。幸か不幸か、持世に実子がなかったあたりから、何やら跡継の男子が少なく、女性ばかり誕生する雰囲気になった。そうでなかったら、一切れのパイをめぐる争いはもっと壮絶なものとなっていたかもしれない。唯一、政弘代には息子が三人いたが、義興以外はすべて出家した。それでもきな臭いことは起ったのだから、気を抜くわけにはいかない。

二十三代・弘幸の子女

弘世(二十四代)「孫太郎、周防権介、大内介と称す。首里大夫、従五位上。入道玄峯道階、周防長門石見守護。康暦二年庚申十一月十五日没。法名:正寿院殿玄峯道階大居士」

師弘「五条殿、介三郎、三郎、大内介。師弘郎党野田安景と弘世郎党豊田光景が権威を争って不和となり、ついに弘世と師弘が遺恨のため戦闘におよんだ。師弘は敗れて戦死。法名:興禅寺殿本源彦溍」

三、二十四代~三十一代までの子女

二十四代・弘世の子女

義弘(二十五代)「孫太郎、周防介、大内介。左近権大夫、左京大夫。従四位上。入道法名有繫、道実、義弘。新後拾遺和歌集作者。周防長門石見豊前筑前和泉紀伊守護。応永六年己卯十二月二十一日和泉堺にて討死、四十四歳。法名:香積寺殿秀山仏実、あるいは秀山仏真、あるいは梅窓道実」

某①「野田太郎、伊豆守、法名:永高道中」

満弘「三郎、伊予守、豊前守護代、応永四年、九州の南朝方残党を攻めた際、筑前国八田で戦死。法名:雲泉院心満月峯」

某②「四郎、新介。法名:道通、将軍義持の命を受けて、盛見を攻めるが周防に入れず、竈戸関で死亡」

弘正「五郎、修理大夫。明徳二年十二月、京都四条大宮合戦の日に戦死」、「冷泉祖」となる。

盛見(二十六代)「六郎、大内介、周防守、左京大夫。従四位下 ⇒ 従四位上、散位、沙弥、法名:大先古覚、道雄、徳雄。周防長門豊前筑前守護。母・三条氏、永享三年辛亥六月二十八日、筑前国志摩郡深江にて戦死。五十六歳。法名:国清寺殿大先徳雄大禅定門」

弘茂「新介、大内介、周防長門守護。応永八年十二月二十九日長府盛山城で戦死。法名:真休院殿日菴浄永」

弘十「八郎、日山籠城」

女子③「大宰少弐冬資の妻、広巌寺殿、円通寺殿」

女子④「大友修理大夫親世の妻、大方開基」

女子⑤「山名讃岐守晴政の妻」

女子⑥「清性菴、華菴妙巌大姉」

女子⑦「深田殿、徳隠菴、宗像大宮司氏重の妻、氏経氏信らの母、華山春光大姉」

女子⑧「吉敷殿、悦山欣公大姉」、女子⑨「満福寺殿、南昌柏巌松公大姉」

女子⑩「厳島神主妻」

男女取り混ぜ、とんでもない子沢山である。息子たちは兄弟で争い、たいへんなことになる。いっぽう、娘たちもそれぞれが錚々たる嫁ぎ先。これらも手を組んだり争ったりという家々だから、全員が幸福であったかは俄には答えがたい。

なお、弘十を境に、それ以前は男性ばかり、それ以後は女性ばかり生まれたというのは、いかにも不自然。このあたり、特に女性などは、出生の順番は考慮されていない可能性があるように感じる。⇒ 関連記事:冷泉氏、

二十五代・義弘の子女

持世(二十七代)「九郎、大内介、刑部少輔、左京大夫、修理大夫。従五位下 ⇒ 従四位上、新続古今和歌集作者。周防長門豊前筑前守護。安芸国東西条、石見国邇摩郡知行。嘉吉元年七月二十八日没。法名:澄清寺殿道岩正弘大禅定門」

持盛「孫太郎、新介、正六位上、散位。周防長門守護職、安芸国東西条石見国邇摩郡知行、永享五年四月八日、豊前国篠崎で戦死。三十七歳。法名:勝音寺殿芳林道継」

教祐「九郎、孫三郎、掃部助、新蔵人。相国寺に入り僧となる。盛蔵主。永享四年六月三日、持世の申状によって還俗。同八年六月二十七日、筑前国宗像西郷において戦死。法名:保寿寺殿鼎文允盛」

二十六代・盛見の子女

教幸「孫太郎、左京大夫、掃部頭、入道南宋道頓。文明四年正月二十五日、豊前国馬岳で自殺。法名:広沢寺殿南宋道頓大禅定門」

教弘(二十八代)「六郎、周防権介、新介、周防介、大内介、周防権守、左京大夫、大膳大夫。従五位下 ⇒ 従四位下、贈従三位、築山殿と号する。入道法名教弘。周防長門豊前筑前守護、新撰菟玖波集作者、寛政六乙酉年九月二日伊予興居島にて薨去、四十六歳。法名:闢雲寺殿大基教弘大禅定門」

盛持「次郎五郎」

女子⑪「宗像大宮司氏郷の妻、氏定氏国らの母」

女子⑫「一族貞盛室」

盛見の子女は多くも少なくもない感じ。教幸と教弘の兄弟の順番がこれで正しいのかという点だけど、教幸が叛乱を起こした時、政弘の「伯父」となっていることが多いので、そうなのかな、という感じ。というより皆、この系図を見て書いているのだとしたら、そうなるのは当然。卵が先か鶏が先か、となってよく分らない。

なにゆえにこだわるのかと言えば、叛乱を起こすほど元気だったこの人が長男だとすれば、なんで跡継になっていないのか、という点。盛見は兄の義弘を立てて、兄の遺児が後を継ぐのが当然と考えていたわけだけど、せっかくそのおかげで当主となった持世には実子がなかった。だから教弘を養子としたわけだけれど……。

養子にしてもらっていたのが、教幸のほうだったら、つぎの当主は教幸だったってことになるから、この点とても重要。長男なので普通に盛見の家を継ぐべきはこの人であるとして、次男のほうを養子にもらったのか、それとも、実子の誕生は望むべくもないとわかっている状況下で、「跡継」とすることを前提にして教弘を養子としたのか。

もし後者であるとしたら、教幸が外された理由がわからない。後から揉めることになるのもわかるって話です。よく、生母の身分が低かったから、嫡出ではなかったから、というようなことで、長男以外が跡継とされるケースがありますけど、この家の系図、当主の子女の母親が誰であるのか、ということにはまったく触れていないのが特徴です。三十一代の息子について「だけ」母親が明記されているのは、非常に稀有な例といえます。

さらに、盛見が実の息子を川に突き落とした、もしくは偶然にも川に落ちて亡くなったとされる、いわゆる妙湛寺の豊久丸の逸話。そもそも単なる作り話ということで落ち着いているけれども、系図を見る限り「豊久丸」なる男児はいない。唯一「盛持」という人が誰なのかわからない謎の人物として載っているが、童名まで詳細にわかっているのなら、ココに「豊久丸」とあっていいはずだけど、ない。単に記録がなくて系図上には書いていないだけかもしれないけど。それにしても、あまりアテにならないとはいえ、この系図上の兄弟順を正しいと仮定するのなら、「盛持」=「豊久丸」だったとしたら、長男と次男を温存して、いきなり三男だけを突き落としたことになる。「突き落とし」については、肯定している人は誰ひとりいないみたいだけど、水難事故ならあり得るので、ひょっとしたら……? という可能性はゼロではない。⇒ 関連記事:妙湛寺

二十七代・持世の子女

実子なし。盛見の子・教弘が養嗣子となった。

二十八代・教弘の子女

女子⑬「比丘尼妙英、顕孝院殿華岳妙英大姉」⇒ 関連記事:顕孝院

政弘(二十九代)「亀童丸、太郎、周防介、新介、大内介、周防権守、左京大夫。従四位下 ⇒ 従四位上、入道、贈従三位。周防長門豊前筑前守護、新撰菟玖波集作者。明応四年乙卯九月十八日薨去五十歳。法名:法泉寺殿直翁真正大居士」

女子⑭「弘子、大友豊前守政親の妻、義右の母」

女子⑮「比丘尼、広徳院弘宙」

女子⑯「正子、山名中務少輔政理の妻」

女子⑰「厳島神主佐伯左近将監親春の妻」

築山大明神さまもご息女ばかり。もちろん、系図に出て来ない人もいたはずだけれど。ただ一人の若子・亀童丸が百人、千人力の器だったから、何とも奇蹟のような展開。立派に育ってくれて本当に幸いだった。

二十九代・政弘の子女

義興(三十代)「亀童丸、六郎、将軍家『義興』二字を賜う。周防権介、大内介と称する。左京大夫。従六位上 ⇒ 従四位下 ⇒ 従三位、管領代。永正八年辛未十二月二十五日洛西嵯峨野に遊び、西芳寺にて『都雪曙』の歌一首を詠み、伏見中務貞敦親王ならびに公卿十三人が嘆賞して和答したことが天聴に達し御製を賜る。周防長門豊前筑前安芸石見山城守護。享禄元年十二月二十日薨去五十二歳。法名:凌雲寺殿傑叟義秀大居士」

隆弘「あるいは高弘、氷上太郎、初め僧号尊光といい、氷上山別当となり大護院と号した。後に還俗して氷上村を領有したため氷上と称した」

僧侶⑱「梵良彦明 惟参周省の法を嗣ぐ 保寿寺住職。勅命により、霊光円珠禅師の諡を賜った」

女子⑲「宗像大宮司氏国妻」

女子⑳「吉見三郎隆頼妻」

この代も女性が多い。優秀すぎる跡継息子は立派に育ってくれたし、氷上山別当となった息子も役立ってくれた。けれども、二人の息子が将来争うことになったのはやはり悲しい出来事。叛いた弟(兄の可能性もある)も亡命して終わりは全うできたことが救い。あとは、僧侶となった霊光円珠禅師さまですが、このお方がお父上の雅な方面の才能をすべて受け継いでしまった感があります。大護院尊光のほうはわかるんですが、なにゆえに二人までも仏門に入れてしまったのでしょうか。足利将軍家みたいに、跡継ならない人は全員出家とか、そういうルール作るつもりだったのかな、と考えてしまいました。

三十代・義興の子女

女子㉑「土佐国一條大納言房家卿室」

女子㉒「大友修理大夫義鑑入道宗玄の妻、義鎮義長らの母」

女子㉓「大宮姫、少将。吉見大蔵大輔正頼室、天正五月十二日没、法名:栄誉信盛」

義隆(三十一代)「亀童丸、周防介、大内介と称する。左京大夫。左兵衛権大輔、伊予介、大宰大弐、兵部卿、侍従。従五位下 ⇒ 従二位、周防長門豊前筑前安芸備後石見守護。天文二十年九月一日、長門深川大寧寺にて自殺、四十五歳。法名:龍福寺殿瑞雲珠天大居士」

弘興「九郎次郎 早世」

女子㉔「小少将、阿波国細川讃岐守持高の妻」

女子㉕「足利義冬室、義親義助義理らの母」

ここも女性ばかり……。このうち一人でも男の子だったら、その後の展開は変っていたかも知れない。

三十一代・義隆の子女

義房「恒持、晴持、隆広、太郎、周防権介、周防介。左兵衛佐、左衛門佐、従五位下、従五位上。一條大納言房家卿の四男。三歳で義隆の養子となる。母は義隆の姉。あるいは、伏見殿姫宮とも。天文十二年癸卯五月七日、義隆が出雲で戦に敗れた時、同国揖屋浦で溺死。二十歳」

女子㉖「父・義隆と同所にて死亡。法名:幻了院電影珠光信女」

義尊「あるいは弘貞、周防介、新介、従五位下。母は広橋兼秀の養女となった小槻伊治の娘。天文二十年九月二日、深川大寧寺で殺された。法名:幻性院真海珠珍童子あるいは珠珍鳳毛童子」

亀鶴「問田、母は内藤下野守興盛の娘、問田殿。弘治三年十一月大内旧臣らに擁立されて山口障子ヶ岳城(とりで)に楯籠もる。十一日、戦に敗れて生捕られ殺された。十一歳」

女子㉗(養女)「毛利備中守隆元室。内藤興盛の娘」

いきなり毛利隆元の妻が娘として書かれていてびっくりです。尾崎の局として有名な人ではありますが、系図に書き込まれていることには非常に違和感を覚えます。「『実は』養女である」と明記されてはおりますが。そんなこと言ったら、ほかの世代にも養女はいたんじゃないかと思われ、それらは記録にないのか、実の娘扱いになってしまっているのか、これ以前の女性たちについての系図内記録が途端にすべて疑わしく思えます。

身内でもなんでもない人であるため、点線で繋がれてもおらず(身内からの『養子』である場合、その実父から線が繋がっていたりします。内藤さんは身内ではないため、系図にお父上がおられませんから、繋ぐことは不可能です)、最初三十一代には娘が二人いたものと勘違い。まさか尾崎の局がここに書いてあるとは夢にも思いませんでした。にしても、実の娘がいたのに、なにゆえ、内藤の娘を養女にしたのでしょうか。隆元さんの奥方とするには年齢的に釣り合わなかったとか? 理解に苦しみます。

『実録』に項目が立てられていた人

これらの人たちは、近藤清石先生の『大内氏実録』に独立して項目が立てられていた人となりますが、一、系図のコメント以上のことは書かれておらず、ボリュームがまったくないか、もしくは、二、加筆して一人分の項目とすべきと思われる人とが渾然一体化しております。整理が間に合っていないためそのままですが、いずれにしても、消えるか独立するかとなるはずです。現状、整理中です。

大内弘直

大内師弘

『大内氏実録』および『大内氏史研究』という偉大な書物で、とんだ勘違いをされてしまっている方です。ほかにもこのような事例があるかもしれないと思うと、背筋が凍ります。偉大な先達にも誤りはあるということですね。

大内弘茂

弘世の子で義弘の弟。

周防介となり、新介と名乗る(守護代記には散位とある)。

応永六年己卯十月、義弘に従って東上する。義弘が堺に城を築き拠点とした時、弘茂は五百騎を率い、兵部卿師成親王および菊池肥前守、楠某と東墩を守った。

応永六年十二月二十一日、京勢が北墩を焼き、守将杉備中守が死に、ついで義弘も戦死した。南墩は杉重運と厳島神主が守っていたが、重運は義弘が戦死し、我が子・備中守も死んだときいて北墩に馳せ闘って死に、厳島神主は降伏した。

弘茂が守る所だけは、水田に臨む要害の地であったから、京兵は力を尽して攻撃したけれども落ちなかった。敵将・今川上総入道が、一命を捨てなければ功をなしがたい、と進むと、同五郎、又五郎もこれにつづいてその兵二百余騎、先を争って攻撃すると、一色左京大夫詮範入道、同右馬頭満範も五百余騎でこれを援け、杉生円明も加勢した。弘茂は防ぎ戦うこと数回、配下の兵が二百余となったので、柵門を閉ざし自殺しようとしたが、平井道助がこれをとどめて降伏させた。ここに於いて師成親王は周防に下向なさった。

師成親王:明年庚辰二月、吉敷郡上宇野令滝の法泉寺で御落飾、梵阿と御法名あそばした、と南朝編年紀略に見える。李花集奥書には恵梵とあり、法泉寺旧址に御廟野という所があって古墓が頗る多い。親王は法泉寺で薨去なさり、ここに葬られた。よって御廟野というと伝わる。いま親王の廟というものがあるが銘はない。また政弘卿の墓というものもあるが、これもまた無銘である。

菊池はどこへともなく逃亡し、楠は手下の兵二百余人を率いて大和に逃れた(南方紀伝はこの新介を持盛とし、系図には弘茂盛見と本国に逃れ罪を謝すとする。共に誤り)。

火を消す者がなかったので、二十二日の未明、風に炎が吹き散って堺の人家一万軒(足利治乱記、一万三千家)が一宇も残さず焼亡した。

応永七年庚辰七月十一日、まず義弘の旧領豊石見紀伊和泉の四州を削って、防長二国を賜り、弟六郎盛見を討伐し、また甥・馬場殿五郎満世を召し出すべしとの命令を受けて、この日京師を出発して周防に下った。

弘茂が両国を賜った年月は不明。畠山基国入道徳元が益田越中入道に与えた応永七年七月二日沙弥とある執達状に、「周防長門凶徒対治事、所被差遣大内介弘茂也、早属彼手、可致忠節、且被仰守護人畢、可被存知之由、所被仰下也」とあるので、盛見討伐の命を受けたのはこの頃の事である。なぜこんなにもおそくなったのか、いま考えるべき理由がない。さて弘茂はこの日京師を発して、いつ山口に着いたのだろう。益田兼顕に与えた七月七日の書状に、「来十一日是を立候て可令下向候」。同十三日の書状に、「抑一昨日十一、既京都罷立」。同二十一日の書状に「去十九日御返事、今廿一日酉刻於備州三吉到来」。同二十四日の書状に、「昨日廿三、日縫罷着候」とある。

盛見は豊後に逃れた。陶山佐渡守高長を長門国守護代とする。

応永八年辛巳夏四月、感山城を修理した(四月二十二日小野弥四郎資に与えた書簡)。書簡に、「感山城誘以下、就諸事御奔走之由陶山申候、返々悦入候、猶々可被入御意也云々」という。感山城はどこの国郡村なのか分からない。

兵を屋代島に派遣した(五月一日の同書簡)。書簡に、「此間長々在府事痛敷存候、諸事御奔走、返々悦入候、此辺軍勢等就屋代島事差遣候、暫御在府候はゝ悦入候、子細定陶山可申哉云々」という。屋代島は周防国大島郡のことである。

応永八年冬十二月二十六日、盛見が豊後より長府に帰る。四王寺山の毘沙門堂で合戦。敗北。

十二月二十九日、下山(豊浦郡江良村)で合戦。また敗れて戦死。

法名:真休院日菴浄永(三浦氏所蔵古文書は成永とする。真休院旧址不明。阿武郡萩天樹院に、真休院住持職事という文書があったが、天樹院は廃寺となって今はどこに伝わるのか分からない)。

※以上『大内氏実録』イマドキ語変換

参考記事:大内盛見

大内満弘

このお方についての記述には『実録』と『大内氏史研究』では触れられていない新たなご研究があります。ほか一名の方(師弘)とも関わっておりますが、現代の我々は普通に知っていることが、古いご研究では明らかになっていなかったという例の一つです。

大内満世

大内持盛

大内教幸

大内義尊

義隆の子で、生母は継室小槻氏。⇒ 義隆継室廣橋氏

問田亀鶴

義隆の子で、生母は内藤下野守興盛の娘。内藤氏は問田村に居住し、問田殿と称したから、問田亀鶴と名乗った。

弘治三年十一月十日、大内義長の残党・草場越中守、小原加賀守、河越伊豆守等が亀鶴を奉じ吉敷郡上宇野令の障子岳で兵を挙げた。

十一月十一日、亀鶴の叔父・内藤左衛門大夫隆春、および杉松千代丸が反乱者を迎え撃った。草庭越中守等は皆戦死して、亀鶴も殺された。系図によれば、この時十一歳であった。

大内輝弘

参照箇所:『近藤清石先生『大内氏実録』巻十六「宗室」、巻四「世家・弘茂」、巻六「世家・持盛」、附録系図より

参考文献:『増補 防長人物誌』