雲谷庵跡(山口市天花)

山口県山口市の雲谷庵跡とは?

山口市天花にある雪舟がアトリエとして使っていたとされる場所を再現した建物です。雪舟がどこに住まい、どこで制作活動を行ない、どこで亡くなったのかについては諸説あります。発掘調査の結果からも、ここが雪舟のアトリエ跡地であると証明することはできていません。

けれども、ここが雪舟のアトリエであったという説は有力らしく、伝承ながら、「史跡」認定されております。雪舟が大内教弘に招かれて山口を訪れ、その後政弘代にも手厚い援助を受けながら数々の傑作を生み出したことは紛れもない事実なので、それが具体的にどの場所であったかなどにこだわる必要はないと思います。

少なくとも、ここに来れば、それらしき雰囲気を満喫でき、あれこれの説明看板から雪舟の事蹟についての基本が学べます。

雲谷庵跡・基本情報

所在地 〒753-0091 山口市天花1丁目12−10

雲谷庵跡・歴史

雪舟は室町時代、備中国(岡山県)に生まれました。京都の禅宗寺院で修行をしながら絵画を学び、後に、当時最先端の文化の中心地だった西の京・山口にやって来て、大内氏の後援を受けます。遣明船で中国に渡って三年間滞在。帰国後も山口に住み、優れた作品を制作しました。

この雲谷庵は雪舟のアトリエ跡ですが、説明看板によれば、当時雪舟が開いたアトリエは「天開図画楼」といったようです。国宝になっている「四季山水図」が作成されたのも、雪舟が亡くなったのもこのアトリエに於いてであるといわれています。

大内氏の滅亡後、雪舟の後を継ぐ雲谷派の人々は、毛利家の庇護を受けます。現在のこの場所も、毛利家が雲谷宗家に与えたもの。しかし、明治時代になると廃絶してしまいました。そこで、郷土史家の方々などが明治時代に現在の庵を再建したのです。大内氏時代の古材を使って造られているといいます(参照:説明看板)。

山口市教育委員会が行った発掘調査の結果、建物の周囲からは江戸時代のものとともに、室町時代の遺物も見つかっています。とは言え、ここが事実本当に、雪舟のアトリエ跡地なのかどうかを証明するには至っていません。

雪舟のアトリエがどこにあったのか、ということに関して二つの説があります。一つは大内持世の菩提寺・澄清寺付近にあったというもので、かつてそこに「雲谷」という地名があったことを典拠とします。もう一つがこの雲谷庵跡地。また、雲谷庵は大内政弘が雪舟に与えた隠居所で、それ以前はほかの場所にいたという説もあります(参照:『山口市史 史料編 大内文化』)。

要するに、史料と発掘調査からはこの地が雲谷庵跡地であり、雪舟が暮らしていたと確定することはできていません。ただし、長いことそうであると言い伝えられてきたことには必ず理由があるはず。証明書など必要ない気もするのです。

現在ここは、雪舟ゆかりの伝承地として、山口市指定史跡となっています。

雪舟が亡くなると、その画風を継ぐ者はやがて途絶えたようです。毛利輝元はそれを惜しみ、肥前国から画工・原治兵衛という人を招聘しました。治兵衛さんは、雲谷等顔と名乗り、雪舟の傑作「山水長巻」を模写するなどして、徹底的にその画風を学びます。努力の末、雪舟の画風が受け継がれ、「雲谷派」となりました。長州藩で絵師として活躍しましたが、幕末には断絶してしまったそうです。(参照:『山口県の歴史散歩』)

雲谷庵跡・みどころ

最初に、この庵は再建物であり、雪舟が実際に使っていたものではないことに注意。そのために、残念ながら重要文化財指定にはなっていません。しかし、郷土史の先生方や地元の方々のご尽力によって再現されたものであること、大内氏時代の材料を使って造られたものであることから、一見に値する大切な史跡です。

庵じたいは小さな建物なので、あれこれ見て回るようなものではありませんが、閑かで奥ゆかしいところです。雪舟の足跡を偲びつつ、穏やかなひとときを過ごしましょう。縁側に座ったり、中に入ったりすることもできます(屋内見学は9時~17時まで)。

展望

看板にある通り、この場所から瑠璃光寺五重塔を見ることができます。しかし、とても小さく見えるので、やや探しにくいです。

上の写真の台に上り、そこから五重塔をさがすと……あ、あった! 黄色い枠で囲んだところです。とてもちっちゃいですね。

雪舟の足跡

年表式に、雪舟の活躍を記している説明看板。ゆかりの地が地図で示されているのもありがたいです。雪舟関連の史跡はたくさんあるので、雪舟の像なども色々なところに置かれています。しかし、なぜか、ここにはありませんでした。

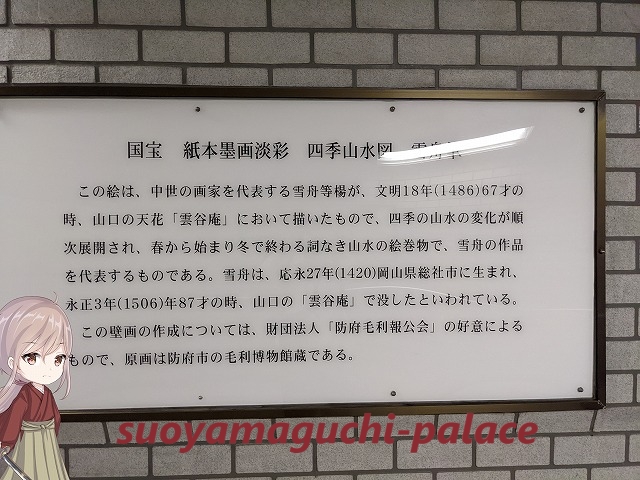

「四季山水図」

この説明文は、雲谷庵付近の地下道にあったもの。「四季山水図」は防府の毛利博物館にあるので、現物を見たい方はそちらへってことですが、常に展示されているかなどは不明。そこで、この地下道に行くと、なんと「四季山水図」が地下道アートになっていました。博物館とかメンドーな方は、地下道に行けばいつでも見ることができます。

それ以外にも、雪舟について書かれた画集っぽい本を購入すると、当然のことながらこの作品は必ず写真が載っていますので、そのようなところでも見れます。

ところで、「山水長巻」と「四季山水図」というのは同じものなのですが、正式名称どっち? というと「四季山水図」です。まあどっちでも同じなので、名前などどうでもいいです。それよりも、「国宝」ってことなので、真っ先に国指定文化財等データベースで調べたのですが、出てきません(ココ、リンクフリーなので)。文化遺産オンラインは貼っていいのかわからないから調べ物には使えてもお借りすることはできないんですが、そっちで見てみると、「四季山水図」って山とありました。むろん、雪舟だけで。にもかかわらず、毛利博物館にあるというものは出て来ないのですよ。入力されていないのか、持ち主がデータベースに載せることを拒否しているのかはわかりませんが(普通に本に載っていたりするので、拒否なさったとは考えにくいですよね)。

というわけで、雲谷庵に行ったら、地下道アートも忘れずにご覧ください。

雲谷庵跡(山口市天花)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0091 山口市天花1丁目12−10

アクセス

Googlemap によれば、山口駅からだと歩いて 35 分かかるそうです。ピンポイントでここだけを目指す方はあまり多くないのかな、と思われますが、35 分はかなりキツいです。香山公園、菜香亭など付近に多くの目玉観光スポットがありますので、それらからナビゲーション起動で徒歩圏です。ところどころに矢印がついています。菜香亭からが真っ直ぐな道で最も近く、わかりやすいと思います。

なお、菜香亭方面から向かうと、自然と地下道を通ることになるので、地下道アートは嫌でも目にすることになるはずです。なんとも粋なはからいになってます。

参照文献:山口市様編纂『山口市史 史料編 大内文化』、史跡説明看板、『山口県の歴史散歩』

雲谷庵跡(山口市天花)について:まとめ & 感想

- 雪舟が住まいし、制作活動を行なっていたアトリエとされる場所

- 当時を再現した庵が建てられている

- ここが本当に雪舟アトリエ跡地なのかは諸説あり、学術的には現在のところ証明不能

- 地元の方々や雪舟を愛する方々の根強い信仰から、伝承地ながら、市指定の史跡となっている

- この場所から五重塔が遙かに見えたり、いかにもここで制作活動を行なっていたように思われ趣は十分

「山水長巻」は雪舟が法泉寺さまのために画いたものです。それが現在毛利博物館にあるからといって、もともとは雪舟が大内家のために画いたものであるということを忘れないであげてください。滅亡後、毛利家の方々によって大切に保管されていたにすぎません。敗北したら所蔵文化財が敵の戦利品になることは当然の流れです(きちんと明治維新まで持ち堪えて、博物館造って家宝たんまり整理できなかった不甲斐ない子孫の方々のほうを非難してます)。

そもそも雪舟だの宗祇だの言っても、雅なことなんかじつは 1 ミリもわからないただの山城巡りの人なので、こういう雅な一門について何かを書くというのは苦行でしかありません。水墨画とか見てもまるでわからんし。そんなことよりも、家潰されちゃうと家宝全部持ってかれちゃうのかよ、という合戦の世界、弱肉強食の掟のほうが理解できます。

毛利隆元さんがしばし山口「公家館」で暮らしてから戻って来た時、何やら悪い影響を受けてしまっている傾向が見受けられたので、お父上の元就公は武家として必要なのは弓矢のことで、公家館のヘンテコな宴会マナーなど不要(ココ、書画骨董だったか、歌詠みだったかなんだったか忘れた)、と軌道修正したみたいなことが、どなたか研究者の先生が書いた元就公伝記に書いてありました。どの本だったか忘れたし、先生のご想像だったか、史料添付してあることだったのかも忘れ。けれどもこの「悪い風習に染まったらたいへんだ」と危機感を覚えておられたというのがものすごくわかる気がします。きちんと軌道修正できて(そもそもどこまで染まっていたかも不明)、立派に成長なさったわけで、本当に幸いでした。

庵はなかなかに趣があって、いい感じなんですが、「混んでいる」ことがあります。こういうところは、ひとりのんびりと夕日を眺めていたりしたいので、わいわいがやがや賑わっていると、今日は帰ろう……となります。ただ、周辺の雰囲気もなかなかにいいので、かなり歩くものの、混んでいて引返すことになったとしても無駄にはなりません。

- 雪舟さんが好きです(正直、これ以外の理由、考えられません)

- 昔風の「庵」みたいな建物が好きです(世の中色々なマニアがいるから、どんな需要があるかは本当にわかりません)

オススメ度:(基準についてはコチラ)

こんな方におすすめに合致する人とそれ以外の人とで、感じ方はまるで変るでしょう。人を選ぶ史跡といえます。建物そのものは趣がありますが、現状の発掘調査などの成果からは実際の雪舟アトリエであるかどうか証明できておらず「伝承地」にすぎないこと、肝心の建物も再建物であることなどが残念ですね。

雪舟って誰? この庭園に住んでんの?

恥さらし。知ったかぶりをしてごまかせ。

父上や祖父さまのところで絵を描いていた偉い偉い先生だよ。

俺だってさすがに雪舟くらい知ってるよ(受験参考書にも載ってるし)。問題は何でそんな偉~い画家が、俺ら管領家には見向きもせず、将軍一門でもない大名のところに住み着いてるか、ってこと。誇り高い於児丸がなんでそこに気付かないわけ?

管領家なんかより俺たちのほうがずっと、文化水準が高いってことだよね。

雅でない子は黙りなさい。

【更新履歴】20250721 テーマ変更によるレイアウト調整、文体の修正、一部加筆、参考文献追加