古熊神社(山口市古熊)

受験生の味方「天神さま」。学問の神さま菅原道真公をお祀りした神社は、大学受験、各種資格試験受験等々試験に受かりたいと望む人々の願いを叶えてくださる神社として、なくてはならない存在です。試験に合格できるか否かは、神頼みしたお陰ではなく、本人の努力次第ではありますが。

ここでは、全国各地に数ある天神社、天満宮の中から、「山口の天神さま」として親しまれている古熊神社さまについてご案内します。

長い歴史と多くの貴重な文化財があることで有名な神社さまです。山口市近郊に居住する受験生の皆さま方は元より、他県にお住まいで由緒ある寺社仏閣を巡っておいでの方々まで、自信を持っておすすめできる天神さまです(訪問回数4回)。

山口県山口市の古熊神社とは?

応安六年(1373)、大内弘世公が京都の北野天満宮を勧進した神社さまです。元は北野天神といい、ご鎮座地も北野小路でした。現在の場所に遷ったのは元和四年(1618)、毛利秀就公によって移築されました。それ以後は「今天神」と呼ばれるようになりました。現在の名称「古熊神社」さまは、明治六年(1873)に改名されたものです。

本殿と拝殿が国指定の重要文化財となっており、本殿には「大内菱」がついた松竹梅の蟇股があることで有名です。「山口の天神様」として親しまれ、弘世公の勧請以来絶えることなく続けられている「山口天神祭り」(毎年十一月)は今もたいへんな賑わいです。

ご祭神である菅原道真公や松尾芭蕉の歌碑(句碑)などがあり、鎮守の森も奥ゆかしい由緒ある神社さまです。

古熊神社・基本情報

ご鎮座地 〒753-0031 山口市古熊1丁目10-3

祭神 菅原道真(主神)、菅原福部童子(配神)

主な祭典 例祭(十一月二十五日)、春祭(毎年第一日曜日)、御神幸祭(十一月二十三日)

※ほかにも多数の祭典行事がございます。神社さま HP にてご確認くださいませ。

社殿 本殿、幣殿、翼楼・渡廊、神饌所、神楽殿、祝詞舎、拝殿

境内神社 金刀比羅神社(大歲神・大山祇神)、藤森稲荷神社(倉稲魂神・事代主神・住吉神)、三森神社(大歳神・高龗神・闇龗神・柿本神)

主な建物 鳥居、燈籠、神牛、狛犬、授与所、神庫、手水舎、参集所、社務所、歌碑、句碑、詩碑、黒城碑、紅霊碑、若水碑、記念碑など

特殊神事 湯立神事(十一月二十二日、御神幸前夜祭に行なう)

(参照:古熊神社さま HP、『山口県神社誌』)

公式サイト https://www.furukumajinja.com/

境内案内図

※同じものが神社様 HP にもあり、拡大表示できます。

古熊神社・歴史

菅原道真公のお子様・福部童子はお父上を慕って太宰府に下向する途中、山口で亡くなられ、地元の方々によって葬られました。平安時代の延喜元年(901)のことです。

応安六年(1373)、大内弘世公は北野小路に北野天満宮(京都)を勧請し、福部童子を配祀として、社殿を建立しました。

元和四年(1618)、毛利秀就公によって現在の地に移築されたのは、「ご神託」によるものです。名称も「今天神」と改められました。藩主庇護のもとで明治維新を迎え、明治六年(1873)に「古熊神社」と改名されて現在に至ります。

もともとのご鎮座地は「今の中市町山口井筒屋辺り(現在地から 1㎞ 程離れた場所)」(古熊神社さま HP)で、現在も天神通という地名が残っている、と神職さまが教えてくださいました。神社のお名前が、「今天神」「古熊神社」ではなく、「北野天神」とお呼びしていた頃のお話です。

※ご由緒、名称、創建年代、明治時代の改称年代などについては、ご本によって多少の相違があります。20230330、表記ゆれをすべて、神社さま HP の公式情報に統一しました。

古熊神社・みどころ

室町時代の建築様式を現代まで伝える本殿、拝殿が国指定重要文化財。ほかにも社宝として国指定文化財になっている天神様の画像など、貴重な文化財が多数あります。

社宝:天神画像一軸(永享元年、惟肖巌得の賛)、 御簾天神彫画一軸(菅公自作といわれる)、寛永~文政の「祭事記録」(毎年一枚、計百十二枚。裏には旧藩主の連歌や発句がある)、「天神宮」勅額一面、後陽成天皇御宸筆「南無天満大自在天神」一軸 (男爵国司直行奉納)(社宝について参照:『山口県神社誌』)

※天神画像については、『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』3ページに「紙本墨画 天神図」として写真の掲載がございます。

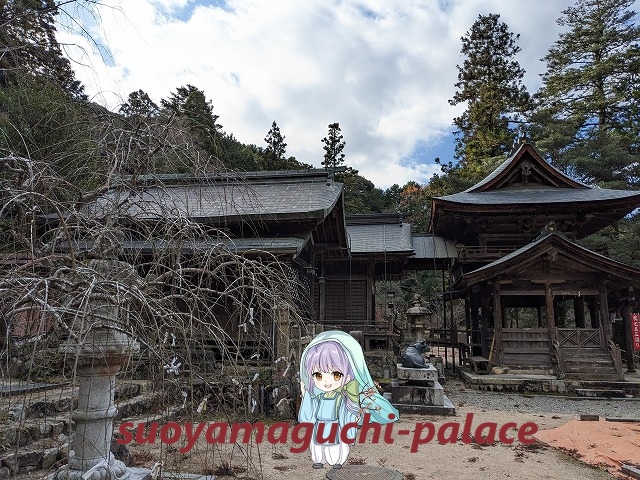

拝殿

社殿は、拝殿が重層楼門造(向拝付き)、 本殿が入母屋造りです。拝殿と本殿は結合されていますが、このような建築様式は、寺院建築の影響を受けたものであると推測されており、のちにあらわれる神社の建築様式「権現造り」の先駆的なものなのだそうです。昭和五十五年(1981)に拝殿の修復工事が完了し、平成八年(1996)には本殿の屋根葺き替え工事が行なわれ、銅板となっていた屋根が檜皮葺に復元されました。より創建当時のお姿に近いものになった、ということですね。

名称 : 古熊神社拝殿

ふりがな : ふるくまじんじゃはいでん

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/神社

時代 : 江戸中期

年代 : 寛文頃

西暦 : 1661-1672頃

構造及び形式等 : 桁行一間、梁間一間、楼造、入母屋造、向拝付、左右翼廊 各桁行一間、梁間二間、一重切妻造、銅板葺

指定番号 : 01132

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1949.02.18(昭和24.02.18)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県山口市古熊一丁目

所有者名 : 古熊神社

出典:文化庁国指定文化財等データベース

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3209

本殿と拝殿が結合しているとか、拝殿からお参りしているだけですとよく分らなかったりいたしますが、横から見るとわかりやすいことが多いです。

なお、文化庁の国指定文化財等データベースに、よりわかりやすいご本殿の写真が掲載されております。国のデータベースは文字資料部分は自由に活用できますが、写真には著作権があり転載は許可されておりません。下記リンク先で拝見することができますので、ご覧くださいませ。

名称 : 古熊神社本殿

ふりがな : ふるくまじんじゃほんでん

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/神社

時代 : 江戸前期

年代 : 元和4

西暦 : 1618

構造及び形式等 : 桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、檜皮葺

指定番号 : 00720

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1917.08.13(大正6.08.13)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県山口市古熊一丁目

所有者名 : 古熊神社

出典:文化庁国指定文化財等データベース

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3208

チラ見せで公開しておりますが、拝殿の天井には天神様縁起の絵が掲げられております。天神様のお話は、イマドキは受験生も暗記しているくらいなので、参考書を思い出しながら神社さまの絵画で確認。ついでに合格祈願もしたら完璧です。

本殿の蟇股

本殿内にある蟇股には「大内菱」がついています。コレ、当然ながら本殿の中となるので、ふらっと観光に訪れて見ることができるものではありません。ご祈祷をお願いしたり、イベントなどで本殿を目にする機会があったならば、見ることができるのかもしれませんが、普段は外から見えません。が、社務所にお伺いすると、とても大きなお写真を見せてくださいます。肉眼で見たところで、ここまでは見えないであろうものを、はっきりと見ることができるのみならず、貴重な解説を拝聴することもできてしまいます。

御本殿の大きな特徴は、正面の向拝三間の斗拱間蟇股の意匠(デザイン)です。まず中央には「梅に大内菱」、向って右には「松に鳳凰」、向って左には「竹に鳳凰」となっています。この「松竹梅」となっている蟇股の彫刻は、我が国に現存する最古の松竹梅として有名です。

出典:古熊神社様ホームページ https://www.furukumajinja.com/honden

ご解説くださった内容は、上記 HP にあることですが、実際に目で見、声で聴くことができるご案内に勝るものはありません。松竹梅が三つそろって縁起物となったのは古代から、というわけではないのですね。少なくとも、室町時代にはまだ、そのような考え方は広く定着してはおらず、都の貴族たちだけのものでした。つまりは、都にはすでに、松竹梅のデザインを施した寺社仏閣が存在したのでしょう。都の文化に敏感な大内氏だからこそ、そのような松竹梅をともに愛でる習慣も早々に取り入れたものと思われます。応仁の乱で京都が灰燼と化したことは周知のごとくで、その結果、本家本元の松竹梅は失われ、古熊神社さまの彫刻が日本最古となったわけです。

常に可能かどうかはわからないけれど、お時間があればとても親切にご案内くださるので、見ても何もわからない……という、もったいない観光客はちょっとお声かけしてみてください。ただし、お仕事の邪魔になるほどしつこく居座ったりはしないように。

蟇股の写真板は撮影してもかまわないということで(当然撮影禁止と思いましたが、お写真撮られないのですか、とのお言葉にびっくり)、個人的な記念としてお写真も頂戴しました。むろん、ここに公開することはできませんが、ご親切な神職さまのご配慮のお陰で、とっても大切な記念の三枚となりました。

※なお、蟇股の写真は神社様 HP でも公開してくださっているので、いつでも拝見することができます。

摂末社・祠

拝殿に向かって、左手に三森神社、右手に金刀比羅神社と藤森稲荷神社が鎮座し、さらに、水神さま、眼力さまと呼ばれる社があります。摂末社はそれぞれに立て看板が付いているので、どれがどのお社なのかわからなくなることはないでしょう。

三森神社

三つの神社さまを合祀してできたお社ゆえ、「三森」神社とお呼びします。

藤森稲荷神社

五穀豊穣・商売繁盛の神様。

金毘羅稲荷神社

交通安全の神様。

古熊神社さまが「みどころ」としてホームページで公式アナウンスしておられるものとして、神庫、狛犬、石鳥居、句碑、歌碑、詩碑の六つのスポットがございます。以下順番に拝見して行きます。

石鳥居

弘世公勧請の北野天神が、毛利家によって現在地に遷されたのち、元禄十四年(1701)に建てられました。ゆえに「今天神」の額が掲げられています。もっとも、定期的にメンテナンスが行なわれているはずですから、1701年当時そのまま、ではないかもしれません。

神庫

天神祭りで使う道具などがおさめられています。

狛犬

フツーにどこの神社にもある狛犬に見えますが……。ご案内によれば、「平成の御大典記念事業として、平成 2 年に建立された」もので、「下の台座は、明治 43 年に地元大殿小学校を卒業した同窓生により、昭和 3 年奉納」(古熊神社さま HP)された、という御由緒がある狛犬でした。地元の皆さまの信仰あってこその神社さま。こうした奉納品、狛犬や灯籠、鳥居などの一つ一つにも、人々の思いが込められていると感じた次第です。それはどこの神社さまも皆、同じですね。

松尾芭蕉句碑

かなり今ひとつな写真でわかりにくいのですが、「鸛の巣に嵐の外の桜かな 松尾芭蕉」と刻まれています(説明看板あり)。位置的には、三森神社の手前にあります。

道真公歌碑

歌碑には御祭神である菅原道真公のお歌が記されています。

「海ならずたたへる水の底までに きよき心は月ぞてらさむ 御祭神 菅原道真公御詠」

この歌碑は放生池の中にあり、ご覧のように亀の上に乗っかっているというお洒落な造りです。歌碑の達筆はイマドキの童には読めませんが、池近くにきちんと説明看板がついています。

放生池はこんな雰囲気です。橋が架かっていたり、苔生した岩があったりで、たいへん趣があります。池の場所は拝殿から向かって左手の方角。三森神社の手前となります。

なお、詩碑については完全に見落としておりましたが、古神馬のところにあります(下の古神馬の写真の右端にチラ見えているものがそれです)。

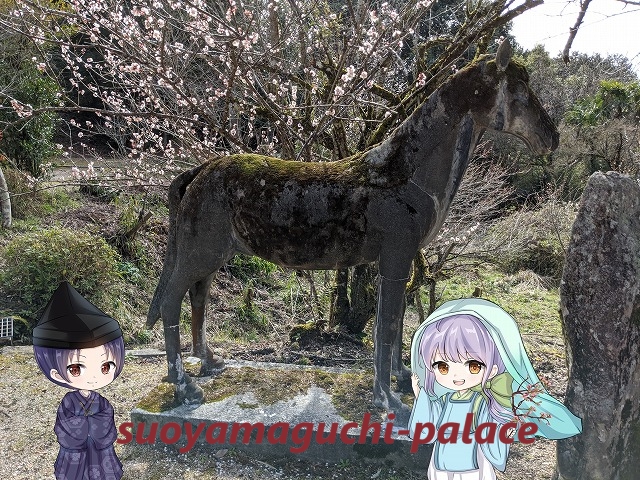

神馬&神牛

神馬と神牛は、じつは新旧一対になっていて、古いものは苔生しています。どれだけの時を経ているのでしょうか。青銅製のものは、戦時中に供出されてしまったので、平成元年(1989)に再建されたものとなります。

神馬と神牛はそれぞれ拝殿の向かって右と左にあります。古神馬、古神牛も拝殿との位置関係は同じですが、やや離れていますので、摂社をお参りする途中で行き逢う感じになると思います。牛のほうは立っていないので、ちょっとわかりにくいかもしれません。

附記:古熊神社さまホームページご紹介

「山口の天神様」

ステキな呼び名は、古熊神社様ホームページより。天神様は山口県内も含め(防府天満宮など)全国に多々あれど、山口市内にある、山口市民の天神様は、この古熊神社さまなのです。

地元やまぐちの天神様・古熊神社では、毎年十一月に、「山口天神祭り」が催されています。これは御神幸祭、例祭ほかいくつかの祭典の総称でして、弘世公の勧請以来、途絶えることなく続いているというから驚きます。

実に「約650年の伝統」があるのです。天神祭りの詳細については、公式ホームページで確認してください。

このホームページがパンフレットどころか電子書籍みたいで、目を通すというよりは熟読する世界。得られるものがとても多いので、訪問前には必ずご覧くださいませ。いわゆる「日本の神様○○」「神社について知る○○」といった本を購入する必要がなくなるかもしれません。

たとえば、

「蟇股」は「かえるまた」と読み、「梁の上にあって上の荷重を支える材。かえるが足を開いたような形からこの名があり、この内部に描かれた彫刻は建築年代判定の基準の一つ」(本殿ご紹介ページ)とか、「御分霊」「勧請」(ともにご由緒ページ)などの、初心者にはじつはよくわからない用語を、ひとつひとつ丁寧に解説してくださっておられます。

カエルマタって何度もきいたけど、意味分かんなかったんだよ。漢字で書いてあったら読めないし。丁寧な説明あると、ホント助かるんだよね。

恥ずかしいやつ。いい機会だから、きちんと学べ。

なんなのさ。二回目の訪問だ。俺にだって学習機能はついてるのに。

こうして、新たな知識を吸収しつつ、詳細な「境内案内図」で貴重な文化財を漏らさず見て回ることができます。

なお、古熊神社様の HP には、Facebook や Instagram などの SNS もあり、イマドキの若者のニーズにも応えた作り。

ビジュアルも充実した歴史書みたいなホームページなので、訪問に先立っては、必ず目を通すことを強くおススメします。見ないで出かけると後悔するかも。山口市民の皆さまならば問題ないのですが、遠隔地から訪れた観光客にとっては、もしかしたら、これが最初で最後の訪問となるかもしれないのですから。後から、あれを見落とした、これをし忘れた、となったら非常にもったいないです。

最近は色々な寺社さまが HP や SNS の運営をなさっておられるけど、どこも個性的で素晴らしいものが多いね。見ているだけで楽しいし、とても勉強になるよ。

大切なことは、そうした HP は、参拝「前」にきちんと確認しておくこと。スマートフォン普及のお陰で、到着してからの確認もできるけど、ながらスマホは危ないからね。それに、場合によっては奥の院とか上宮などがあって、着いてから知ったのでは十分な参詣時間がなくなることもあるよ。

古熊神社(山口市古熊)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒753-0031 山口市古熊1丁目10-3

アクセス

歩くのならば、山口駅からではなく、上山口駅からとなります。山口駅からバスでも行けますが、待ち時間などを考慮しなくてはならないので、事前にきちんと時刻表の確認をしましょう。公式アナウンスとしては「最寄り駅は上山口駅。山口駅からはバスで20分」となっています。

参照文献:古熊神社 HP、『山口県神社誌』、『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、文化財案内看板、国指定文化財等データベース

古熊神社(山口市古熊)について:まとめ & 感想

- 大内弘世が京都の北野天満宮を勧請したものである

- ほかの多くの天神、天満宮同様、御祭神は菅原道真。ほかに、道真の子息・福部童子を配祀としている

- 江戸時代に、毛利秀就によって現在地に移築されたが、社殿は室町時代からのものであり、国の重要文化財に指定されている

- 大内菱が刻まれた本殿の蟇股が有名で、まさしく大内文化の遺産であることが実感できる(ただし、ご本殿にあるため、普通は直接見ることはできない)

- 同じく本殿の蟇股には、松竹梅の彫刻もあり、これは現存する日本における「松竹梅」最古のものであり、たいへんに貴重なものである

- 社殿や社叢もすべて奥ゆかしく、歴史を感じさせる古社だが、弘世代から続く天神祭は現在も大盛況。「やまぐちの天神様」として、今も人々に崇敬される神社である

創建は今から六百五十年以上前のことなので、まさに、悠久の歴史に抱かれた神社さまといえます。現在地は十七世紀に移築されたのちの場所なので、四百年くらいとなりますが、それでもとても長い長い時間が経っています。ゆえに、ちょっと脇道にそれると、まるでタイムトリップしたかのような気持ちになります。まさに、時を忘れる癒やしの空間が広がっています。

奥ゆかしく荘厳であることは、いずこの神社さまも同じなのですが、それぞれに特徴があり、行く人々の好みもございます。もちろん、単なる観光に来てお参りする観光客と、氏子さまがた、崇敬する神社として信仰している方々とは、神社さまに対する思い入れはまったく異なると思います。ミルたちにはミルたちの地元の神社さまがございますし、それは残念ながら古熊神社さまではないため、あくまで観光客としての感想とはなります。

ご神職さまが本当にご親切なこと、苔生した神馬と神牛、奥ゆかしい放生池に架かる橋などどれをとっても古の宮を思わせる奥ゆかしい社叢、大内菱と松竹梅の蟇股、重要文化財の本殿と拝殿……どれをとってもお気に入りの神社さまです。山口市内町歩きからちょこっと(かなり?)遠いことだけが唯一残念ですが、にもかかわらず複数回訪れていることは、そのまま入れ込み具合の深さを表わしています。またご訪問したいな。

※このページは 20241125 に加筆修正されました。

ミルは「大内菱」は市内至る所にある、って言うけどさ、俺、ここの本殿の蟇股に一番感激したかも。

そうだね。大きなお写真を見せていただけて、夢にまでみた蟇股を現地で確認できたよね。実物は見れないけど、そんなことは関係ないよね。