周防国分寺(防府市)

山口県防府市の周防国分寺とは?

奈良時代に、聖武天皇の詔により、全国に建立された国分寺の周防国に建てられたものです。往時の面影はないですが、発掘調査などの研究の結果、金堂は創建当時とほぼ同位置、同規模のままと考えられています。ただし、火災により、一度焼失しておりますので、大内盛見期の再建物となります。それ以後、毛利氏の統治下となっても、修繕、改築などを繰り返しつつ、現代まで伝えられてきたのです。

金堂と仏像類が国指定重要文化財となっており、仏像も拝観料を納めることで見ることができます。

周防国分寺・基本情報

住所 〒747-0021 防府市国分寺町 2-67

山号・寺号・本尊 浄瑠璃山・国分寺・薬師如来

宗派 真言宗 別格本山

最寄り駅 防府駅、国分寺バス停から徒歩5分

拝観料など(金堂) 拝観料:大人500円・中学生以下300円(団体:大人400円・中学生以下250円)、休館日:月曜日(祝祭日の場合は翌日)、開館時間:9:00~16:00

公式ホームページ http://www.suoukokubunji.jp/

※拝観料などについては、事前に最新情報をご確認くださいませ。

周防国分寺・歴史

天平十三年(741)、聖武天皇の命令で、全国に国分寺および国分尼寺が建立されます。仏教がまだ、個人を対象とするものではなく、国のため、国を守る仏教としての性格が色濃く、鎮護国家の法会が盛んに行なわれていたような時代のことです。教科書や参考書には、「国分寺建立の詔」として『続日本紀』の史料が載っています。

国ごとに七重塔を造り、金光明最勝王経、妙法蓮華経各一部を写して寺に備えるように、僧寺には必ず二十人の僧侶を、尼寺には十人の尼僧を置くように、と定められましたが、そのいっぽうで、国分寺には封五十戸、水田十町、尼寺には水田十町を寄附してくれることになっていました。国の命令で建てられたものだから、手厚い保護もあったのです。

ちなみに、国分寺の名前は「金光明四天王護国之寺」、国分尼寺は「法華滅罪之寺」といいます。

国分寺、国分尼寺は国府政庁付近に建てられるのが普通で、東大寺に模して、中門、金堂、そして塔が建てられる構造でした。周防国でも、国府が置かれた防府に建てられています。

古代律令制度が展開すると、地方に政務をとるための役所が置かれるようになります。こうした国衙「跡」は、古代の遺跡として重要ですが、考古学的に発掘調査が進み全貌が明らかになっているようなところは少ないようです。場所によっては所在地の特定すら難しいとか。防府は周「防」国国「府」から来ている地名で、国衙跡の場所もわかっていて、発掘調査も行なわれました(未見ですが『周防国衙跡』の記念碑あり)。国分寺・国分尼寺についても同様で、全国各地にあったはずですが、現在もすべて残っているわけではありません。その意味で、周防国分寺はとても貴重だといえます。

諸国の国分寺の多くが、長い年月の間に廃絶や場所を移動をしている中で、きわめて珍しい例であり、数多くの文化財を今なお有していることから見ても、周防国分寺は大変貴重な存在

引用:たびたびほうふ~山口県防府市の山口県防府市の観光情報ポータル

律令制度が最も発展した時代の産物であるから、その後、制度が崩壊し、朝廷の財政も厳しくなると、往時のような官寺としての大寺院を維持することはだんだんに難しくなっていきます。火災による伽藍の焼失などもあり、残念ながら、聖武天皇時代の建物を見ることはできません。現在の周防国分寺の敷地もこれだけ広大だけれども、創建当時はここに、さらに多くの伽藍があったということです。説明看板によれば「寺域の面積が六十町歩余りにまたがり、七堂伽藍と二十五ヶ寺の塔頭と末寺を擁していた」そうです。なお、「平成大修理」(1997年〜2005年)に伴う発掘調査によって、金堂が、創建当時と同位置、同規模で存在し続けていることが証明されています。

今に至るまで周防国分寺が守られてきたのは、この地を治めていた大内氏、毛利氏などが仏教を保護してきたことも大きいと思われます。

応永二十四年(1417)、火災によって多くの建物が消失。

応永二十八年(1421)、大内盛見が金堂を再建。

文亀三年(1503)、大内義興が金堂や仁王門などを修築。

藩政時代にも、毛利家当主によって、幾度も再建・修復が行わています(以上、参照:『防長寺院沿革史』、国分寺HP、防府市HP、日本史参考書類)。

周防国分寺・みどころ

後奈良天皇宸筆般若心経、金堂、薬師如来坐像、日光・月光菩薩立像、四天王立像(以上金堂内)、阿弥陀如来坐像(持仏堂内)などが国指定重要文化財に、国分寺旧境内が史跡に指定されています。

仁王門

文禄五年三月、毛利輝元による再建。(参照:『山口県寺院沿革史』)

金堂

創建以来、度々の火災に遭い焼失。応永二十八年(1421)大内盛見によって再建。現在の金堂は、その後、萩藩七代藩主・毛利重就によって建立されたものです。安永四年(1779)に着手し、安永八年(1779)に上棟、天明八年(1788)頃完成したと考えられています。

建物は再建物ですが、再建当時の近世の建築様式とともに、古代以来の由緒も残されており、その規模や建築されている場所は創建当時と同じであることがわかっています。二層入母屋造。国指定の重要文化財です。

金堂内に安置されている仏像には、本尊・藥師如来坐像、日光・月光菩薩立像、四天王像(持国天、増長天、広目天、多聞天)の国指定重要文化財、阿弥陀如来立像、金銅盧舎那仏座像の山口県指定文化財、不動明王座像、毘沙門天立像の防府市指定文化財のほか、延命地蔵、愛染明王など五十躰もあります。

現存の藥師如来坐像は、大内盛見代に造られたもの。日光・月光菩薩立像と四天王像は平安時代の製作。(以上参照:国分寺HP、説明看板)

拝観料を納めれば、貴重な文化財である仏像をこの目で見ることができます。ただし、ゆっくり参拝する時間がなく金堂内部をあきらめるのであれば、国分寺HPで仏像の写真を確認すること可能。

国分寺金堂

ふりがな : こくぶんじこんどう

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/寺院

時代 : 江戸後期

年代 : 安永8

西暦 : 1779

構造及び形式等 : 桁行七間、梁間四間、二重、入母屋造、正面、背面向拝一間、各唐破風造、

指定番号 : 02229

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1989.09.02(平成1.09.02)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県防府市国分寺町

解説文:当寺は諸国に建立された国分寺の一つで、周防国の国分寺にあたる。境内は国の史跡に指定されており、創建以来の寺地を大きく変えずに現在に至っている。現在の金堂は毛利重就を施主として安永八年に建立された。

建物は桁行七間、梁間四間で、屋根を二重としたヴォリュームの大きな仏堂であり、内部は天井の高い大きな空間とし、古式の須弥壇を置く。その規模と堂々とした立面は寺地とともに創建以来の由緒を感じさせる。

国分寺金堂は、外観、平面等に古代以来の由緒をよく伝える一方、唐破風造の向拝などには近世的特徴があらわれている。大規模な金堂がのこることでは全国の国分寺の中でも珍しく、貴重な存在である。出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3233

名称 : 木造薬師如来坐像(金堂安置)

員数 : 1躯

種別 : 彫刻

国 : 日本

時代 : 室町

指定番号(登録番号) : 03483

枝番 : 00

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1999.06.07(平成11.06.07)

所在都道府県 : 山口県

所有者名 : 国分寺

解説文:周防国分寺金堂(重文)の須弥壇中央に安置される周丈六の本尊像である。ヒノキ材の寄木造で、頭体を別材製とする。頭部は正面左右二材、両側面各大略一材、背面左右四材を箱組み式に寄せ、一材製の肉髻を被せる。体幹部は正・背面各一材に両肩上面をなす一材を挟み、左肩外側部は正・側・背面および上面を箱組み式に寄せ、右肩外側部は地付まで前後二材製とし、両前膊と両手先はそれぞれ各一材を矧ぐ。両足部は上面前後二材、見付一材、左側面前後二材、右側面一材を箱組み式に寄せ、裙先に別材を矧ぐ。表面は錆下地漆箔仕上げ、像内は頭部素地、体部黒漆塗とする。

面貌は頬が長くいささか沈鬱な表情を浮かべ、四角張った猫背の体型で、着衣には大振りで概念的な調子の襞が刻まれるなど、その作風には室町時代の特色が顕著にうかがえる。周防国分寺は応永二十四年(一四一七)に回禄に遭い、周防国守護大内盛見により再興造営が進められ同二十八年に本堂の供養が行われているが、このときの製作とみて誤りなかろう。当代大像の常として多数の材を箱組み式に寄せて造られるが、像内を深く浚って薄手に仕上げ、正・背面材を腰の高さで左右二本の束で連結し、像心束を下ろす仕口は院派仏師の特徴を示し、また両足部に同派の定型ともいえる大きく屈曲する衣文をあしらうところから、作者には院派系の仏師を想定すべきと思われる。

光背・台座の意匠形式も室町時代の特色をよく示し、ことに一丈に及ぶ大光背が周縁部までほぼ完存することは特筆される。

数少ない室町彫刻の大作であり、大内氏の庇護のもとに栄えた防長仏教文化の盛んなさまを示し、また国分寺本尊としての由緒を伝える遺品として貴重である。

なお、像内に納められていた旧本尊のものと伝えられる仏手(平安時代)は附指定を受けた。出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/10361

聖天堂

元禄十五年(1702)、毛利吉広が建立。現在のものは平成十九年の再建です。

持仏堂

宝永4年(1707)毛利吉広により修築された客殿。国指定重要文化財の阿弥陀如来坐像はこの中。

国分寺旧境内

創建当時の大伽藍は残っていないものの、寺院跡地は創建当時のままなので、旧境内は史跡に指定されています。発掘調査で色々なことが分かってきているので、かつての姿を想像しつつ、広い敷地内を歩き回ると楽しい。

周防国分寺旧境内

ふりがな : すおうこくぶんじきゅうけいだい

種別1 : 史跡

告示番号 : 52

特別区分 : 特別以外

指定年月日 : 1957.07.10(昭和32.07.10)

指定基準 : 三.社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

所在都道府県 : 山口県

所在地(市区町村) : 防府市国分寺町出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/2429

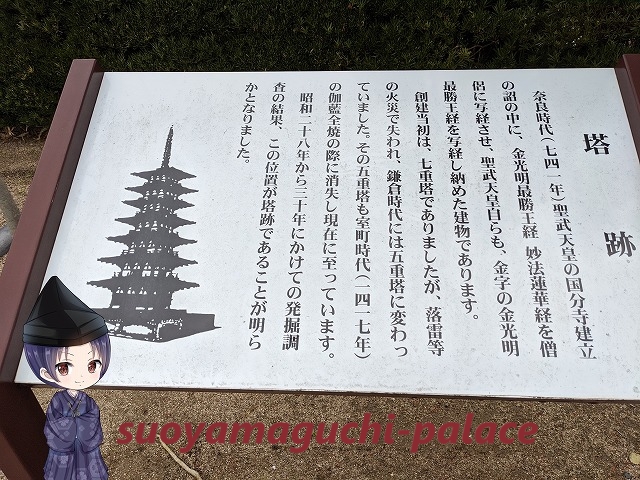

塔跡

聖武天皇は僧侶たちに、金光明最勝王経、妙法蓮華経各一部を写すことを命じましたが、天皇自身も写経してそれをこの塔の中に納めたといいます。最初は七重塔でしたが、落雷などによる火災で焼失。鎌倉時代に再建された時は、五重塔となっていました。室町時代に伽藍が全焼した際、塔も失われてしまいましたが、発掘調査によって、その跡地が判明しています。(参照:説明看板)

周防国分寺(防府市国分寺)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒747-0021 防府市国分寺町 2-67

アクセス

防府駅からタクシーを使いました。国分寺バス停から徒歩5分なので、防府駅からバスで行くことができます。金堂内部の仏像を参拝する場合、拝観料と見学可能時間についてあらかじめ最新情報を確認してください。

参照文献:『防長寺院沿革史』、周防国分寺HP、防府市HP、国指定文化財等データベース(文化庁)

周防国分寺(防府市国分寺)について:まとめ & 感想

- 天平年間、聖武天皇の詔により、全国に造られた国分寺の周防国国分寺

- 当時国衙が置かれていた防府市にある

- 国衙、国分寺、国分尼寺は全国に存在したはずだが、今はその所在が分らなくなっている地域も多い。周防国は国衙も国分寺もわかっており、発掘調査も行なわれた稀有な例のひとつ

- 現在の国分寺と国分寺跡地とはほぼ同じ場所と考えられ、特に金堂については、同位置、同規模で存在し続けていることが証明されている

- こうまで貴重な文化財が守られてきたのは、国分寺所在地を統治してきた、大内氏、毛利氏による信仰によるところが大きい

- 数々の仏像や、金堂が国指定の重要文化財となっており、建築物である金堂はもちろん、拝観料を納めれば、仏像もすべて見ることができる

日本史の勉強がだんだん嫌になってくるのが、奈良時代の文化史あたりからです。寺院の名前、仏像の名前など、とうてい覚えられません。そんな中で国分寺は全国すべて国分寺なので覚えやすく、その意味で助かります。奈良時代から続く寺院というのは、全国見渡せばそう珍しくはないでしょう。しかし、同じ場所に、まったく同じ姿で残されているとなると数は限られます。

こちらの国分寺も、創建当時とほぼ同位置、同規模で残されているとされる金堂とて、幾度もの修繕や改築が繰り返されています。木造家屋の寿命はだいたい100年くらい、と知り合いの工務店さんから聞いたことがあります。もちろん、これは現代の木造家屋で、それもきちんとメンテナンスを行いながら利用していた場合の目安です。その意味で、長く当時の姿を伝えているとされる寺社も修繕、改築は必ず行なわれているはずで、周防国分寺の金堂など、火災によって焼失しておりますので、実際には奈良時代のものは完全に失われています。

ただし、元の場所に、元の規模で、奈良時代のものに忠実に再建されたことが重要でしす。その後統治者となった毛利氏の時代にも、同様に保守点検が行なわれ、きちんと元の姿が維持されてきたのです。かつてのお殿様たちの努力に感謝すべきですね。

仏像に関心がないので、拝観料を惜しんで何も見ずに帰りました。時間的な制約もありましたし。けれども、金堂同様、長いこと大切にされてきた重要文化財の仏像をこの目で見ることができる機会というのも稀です。仏像に関心あるなしに関係なく、見ておけばよかったな、と後悔しています。でも、周防国分寺さまのホームページには、すべての仏像のお写真が載っていましたので、だいたいこのような感じのものがあったのか、ということはわかりました。

俺、じつは防府に連れて行ってもらってない……。それなのに、写真に写っているってどういうこと?

しつこいね、君も。バーチャルで行ったと思えばいいじゃないの。

【履歴】20250722 テーマ変更によるレイアウト調整、国指定文化財等データベースへのリンク、参考文献追加