住吉神社・長門国一之宮(下関市一の宮住吉)

山口県下関市の住吉神社とは?

山口県下関市にある住吉神社で「三大住吉」の一つ、長門国一宮です。仲哀天皇、神功皇后ゆかりの神社ですが、主祭神は住吉大神で、仲哀天皇ご夫妻は配祀です。本殿は大内弘世、拝殿は毛利元就が建立したもので、ともに国の重要文化財。ことに、本殿は「国宝」になっています。長門国一宮として、当地を治めた大内氏、毛利氏に大切にされてきたほか、海の神、航海の神として、古来より多くの人々の信仰を集めています。和歌や連歌にかかわる逸話が多いことも特徴です。

住吉神社・基本情報

住所 〒751-0805 下関市一の宮住吉1-11-1

祭神 主祭神:住吉大神(表筒男命・中筒男命・底筒男命)の荒魂、配祀神:応神天皇、武内宿禰命、神功皇后、建御名方命

主な祭典 御斎祭(例祭、十二月八日~十五日)、和布刈祭(旧元旦)、お田植祭(五月第三日曜日)、秋祭(秋分の日)

社殿 本殿 、唐門、拝殿、儀式殿(入母屋造・銅板葺)

境内神社 恵比須社、田尻社、七社、検非違使社(火須勢理命)、采女社(大宮司家祖神)、厳島社(市杵島姫命)、稲荷社、打下社(伊弉諾命外六柱)、高元社、若宮社

主な建造物 鳥居、燈籠、狛犬、楼門、廻廊、手水舎、社務所、宝物館、収蔵庫、神庫

拝観料その他 宝物館:大人300円、小人150円

社宝 国指定文化財:住吉社法楽百首和歌短冊(明応四年)、金銅牡丹唐草透唐鞍 (朝鮮鐘)

県指定文化財:住吉神社文書(住吉神社文書・117点、大内政弘奥書写本・七冊、回、檪木家旧蔵文書179点、板絵着色繋馬図(絵馬二面・雲溪筆)、予譲裂衣図(絵馬一面・狩野芳崖筆)、住吉神社社叢

市指定文化財:萌葱絲縅肩白胴丸(江戸初期)

※拝観料等については変更もあり得ます。必ず事前にお問い合わせをお願いいたします。

(参照:『山口県神社誌』)

住吉神社・歴史

これほど大規模な由緒ある神社であるにもかかわらず、大切なご由緒看板を確認する作業を怠ってしまいました。残念ですが、山口県神社庁の『山口県神社誌』だけをたよりに調べました(なお、当然ながら、神社庁さまの由緒解説と神社の由緒看板は内容がまったく同じです)。

住吉神社は平安時代の「延喜式」に記載がある格式高い神社であり、長門国一宮となっています。

数多くある、仲哀天皇・神功皇后ゆかりの神社の一つではあるけれど、主祭神は住吉大神で、仲哀天皇・神功皇后は配祀神となっています。この神社を「創祀」したのは神功皇后であるといわれています。神話の内容は現時点では難しくてよくわからないので、ご本の内容をそのまま引用します。

仲哀天皇の崩御は、天皇が住吉の神を信じられなかった為めであり、天皇の后であった神功皇后三韓出兵は神の教えに従われた結果であった。「我和魂は王身服いて寿命を守り、荒魂は先鋒となりて師船を導かん」との教を守り、皇后は軍を進められた。御神助の下、目的を達成して凱旋の時、 再び神から「吾荒魂を穴門の山田村に祀れ」との神誨 をうけられた。そこで、神恩奉謝のために、此の地に祠を立てて三神の荒魂を祀られた。この時、穴門直で祖である践立を神主として奉仕させられた。これが当社の起源である。

出典:『山口県神社誌』

住吉神社は大阪の住吉大社を総本社とし、全国に2000社ほどあります。神功皇后の三韓征伐ゆかりの神社であり、底筒男命、中筒男命、表筒男命の住吉三伸を祭神としていることが共通。

下関は九州に近く、朝鮮半島、大陸への本州側の玄関口というロケーション。ゆえに、仲哀天皇と神功皇后は長門の地に滞在し、そこを九州遠征の拠点としたのです。天皇ご夫妻、ことに三韓遠征から凱旋した神功皇后の帰途にある、ということから、たいへんにゆかりの深い神社とされています。大阪の総本社、福岡の住吉神社とならんで、特に三大住吉と呼ばれる所以です。

長門国総鎮守として重要視されてきた住吉神社は当然、同国を支配する為政者にとっても重んじられるべき対象でした。海の神であり、航海の安全などを祈願する神でもあり、瀬戸内の要衝にあたる赤間関に鎮座することからも、広く人々の信仰を集めます。大内氏、その後の毛利氏歴代当主にも手厚く保護されました。

南北朝時代の十四世紀後半、惣領の座を巡り争って来た鷲頭家、長門を支配していた厚東氏との争いに勝ち、大内弘世が防長の地の支配者となります。正平十二年(1357)、住吉社に「凶徒退治願文」を奉納しており、この時既に、長門国瀬戸内沿海部を掌中に収めていたとされます。やがて正式に長門国守護となった弘世は、応安三年(1370年)に一宮遷宮を行い、1378年には楼門を再建しました。

大内政弘の後援で「新撰菟玖波集」を編纂した宗祇は、「長門一宮住吉神社御法楽和歌」を奉納しているし、後伏見天皇の宸筆と伝えられる「玉津島明神・住吉大明神・天満大自在天神の和歌三神号」一幅が社蔵されているなど、住吉神社は和歌や連歌との関連も深い神社さまです。

住吉神社・みどころ

ほぼすべてが国の重要文化財です。

楼門

明治時代(1901年)に建立されたもの。三間一戸楼門、入母屋造檜皮葺。登録有形文化財(建造物)。

随神像。左右に配置されています。

住吉神社楼門

ふりがな : すみよしじんじゃろうもん

員数 : 1棟

種別1 : 宗教

種別2 : 建築物

時代 : 明治

年代 : 明治34年

西暦 : 1901

構造及び形式等 : 木造2階建、檜皮葺、建築面積41㎡

登録番号 : 35-96

登録回 : 88

登録告示年月日 : 2017.10.27(平成29.10.27)

登録年月日 : 2017.10.27(平成29.10.27)

登録基準1 : 国土の歴史的景観に寄与しているもの

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県下関市一の宮住吉一丁目1162-4

所有者名 : 宗教法人住吉神社

所有者種別 : 公益法人

解説文:石段上の境内前面に構える三間一戸楼門で、入母屋造檜皮葺。正面に付す奥行一間の庇は当地方から九州に類例が散見される。上層の建ちを抑え、木割が大きく均整のとれた立面などに室町期の前身楼門への指向を示しつつ、細部には明治期らしい華やかさを備える。出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00012045

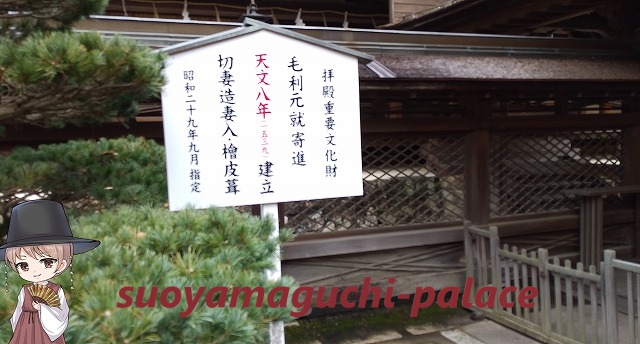

拝殿

国指定文化財。天文八年(1539)、毛利元就の奉建といいます。桁行三間、梁間一間、一重、切妻造妻入、檜皮葺。「舞殿風の簡素な桧皮葺の建物で、切破風及び懸魚等に見るべきものがある」(『山口県神社誌』)。天文八年という年代に注意してください。この時、長門国の支配者はまだ大内氏で、毛利元就はまだ、安芸の国人としての身分です。

住吉神社拝殿

ふりがな : すみよしじんじゃはいでん

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/神社

時代 : 室町後期

年代 : 天文8

西暦 : 1539

構造及び形式等 : 桁行三間、梁間一間、一重、切妻造、妻入、檜皮葺

指定番号 : 01311

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1954.09.17(昭和29.09.17)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県下関市楠乃

所有者名 : 住吉神社出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3200

お借りすることができない、文化庁掲載の写真資料に拝殿を脇から見た図が載っております。普通にどなたでも、拝見できますし、写真撮影も可能なアングルですが、当方では逃しております。

本殿

国指定国宝。応安三年(1370)、大内弘世が寄進したものです。長い歴史の中で、多くの修繕を繰り返されたものの、なおも創建当時の姿を留めているとして、高く評価されています。この写真だとわかりにくいのですが、屋根のように見えている部分(写真だと二つ見える)が五つ連なっています。構造をご紹介するために、神社の案内看板を載せると、つぎのような感じです。

つまり、本殿は五つに仕切られていて、横に長い建物です。建築学的にどうなっているのか専門的なことは理解できませんが、一つ一つのお部屋みたいに見えるところは「玉殿」といいまして、御神体はここに安定されているそうです。本殿とともに、この玉殿も国宝です。

住吉神社本殿

ふりがな : すみよしじんじゃほんでん

員数 : 1棟

種別 : 近世以前/神社

時代 : 室町前期

年代 : 応安3

西暦 : 1370

構造及び形式等 : 九間社流造、正面五か所千鳥破風付、檜皮葺

指定番号 : 00159

国宝・重文区分 : 国宝

重文指定年月日 : 1903.04.15(明治36.04.15)

国宝指定年月日 : 1953.11.14(昭和28.11.14)

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県下関市楠乃

所有者名 : 住吉神社

詳細解説:住吉神社は神功皇后が創祀したと伝え、のち長門国一の宮と称された。本殿は応安三年(一三七〇)大内弘世の造営になる。九間社流造の長い建築であるが、これは一間社の神殿を横に五箇つなぎ、その間を相の間で連絡した形である。神殿正面を板扉とするのに対して、相の間は引違板戸となっており、神殿と相の間には、長押、組物、蟇股の扱い方にも差がつけてある。前面の向拝は九間を一連のものとして、蟇股を飾る。また屋根には神殿上に五ケ所の千鳥破風をつけ、全体として特異な流造を形成している。

以上のように形態に特徴があり、細部手法も優秀であって、室町時代の神社建築の遺構として貴重である。

なお神殿内にはいずれも本殿と同時と思われる玉殿がある。三手先組物を組んだ一間厨子で、建築手法を知る上に良い資料である。【引用文献】『国宝辞典(四)』(便利堂 二〇一九年)出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/3199

建築用語がわからないまままとめると、特徴は以下のようになります。

九間社流造、正面五ヶ所に千鳥破風附桧皮葺で、玉殿が五基附属。玉殿はそれぞれ一間の入母屋造で妻入桧皮葺。本殿は五座に仕切られ、相(合)の間で接続している。「流造り」と「春日造り」を折衷した建築様式だが、正面から眺めると、春日造りを並べたように見える。(参照:『山口県神社誌』)

唐門 & 透塀

これちょっと、あまりにも酷い写真で申し訳ないのですが、じつは思いもかけないものが、重要文化財となっていることを完全に見落としていた結果このような写真となっております。一見すると、毛利元就が拝殿を寄進したって看板にしか見えないですけど、重要なのはその後ろです。同じものは、ご本殿の写真手前にも見えてます。「透塀」。ただ、これとセットで唐門も重要文化財ですので、わずかに端っこがチラと写っている写真となるとこれなんです……。つまり、唐門は、拝殿と本殿の中間にございます。ということで、チラですが見えているんですよ、屋根部分が。知ってれば、普通に見ることも撮影することも可能でした。

住吉神社唐門及び透塀

ふりがな : すみよしじんじゃからもんおよびすきべい

員数 : 1棟

種別1 : 宗教

種別2 : その他工作物

時代 : 明治

年代 : 明治34年頃/明治42年増改築

西暦 : 1901

構造及び形式等 : 唐門 木造、檜皮葺、間口2.5m 透塀 木造、こけら葺、総延長79m

登録番号 : 35-97

登録回 : 88

登録告示年月日 : 2017.10.27(平成29.10.27)

登録年月日 : 2017.10.27(平成29.10.27)

登録基準1 : 国土の歴史的景観に寄与しているもの

所在都道府県 : 山口県

所在地 : 山口県下関市一の宮住吉一丁目1162-2

所有者名 : 宗教法人住吉神社

所有者種別 : 公益法人

解説文:本殿と拝殿の間に建つ檜皮葺の向唐門と左右にのびるこけら葺の透塀。門の本柱は円柱として三斗を組み、虹梁を架ける。控柱は角柱に舟肘木を乗せ、細部には復古的意匠を用いる。透塀は中間に菱格子を組み、上下に吹寄せの襷を付す。繊細な造作の門塀。出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/101/00012046

境内神社

大きな神社ゆえ、境内神社も多数。時間の関係で境内をぐるっと回ることができなかったため、半数は見落としています。参拝できたほうのエリアでは、境内神社がコンパクトにまとめられていました。コチラの鳥居には「蛭子神」と書かれています。背後に社が見えていますが、ここ一ヶ所に五つの境内神社が鎮座しています。

向かって左の社が高元社。右の社は三つに仕切られていて、恵比須社、田尻社、若宮社、七社が鎮座(順不同。どれか二社は一区画の中に一緒に並んでます。写真が不鮮明でいずれがどこかはわかりません)。なので、この鳥居エリアだけで、なんと十三柱もの神様にお参りできてしまいます。

高元社(須佐之男命)、恵比須社(事代主神、蛭子神)、田尻社(山田大宮司家祖神)、若宮社(穴門直祖践立命、大歳神)、七社(伊勢・八幡・加茂・春日・松尾・平野・稲荷の大社)

稲荷神社

天保十年(1839)に伏見稲荷大社より勧請され、昭和六年(1931)に住吉神社境内に移築されてきました。祭神は宇迦逎御魂、猿田彦命、大宮乃売命。

住吉神社(下関市一の宮住吉)の所在地・行き方について

ご鎮座地&MAP

ご鎮座地 〒751-0805 下関市一の宮住吉1-11-1

アクセス

下関駅からタクシーを使いました。バスを使えば、その名も「一の宮」という停留所があり、徒歩五分です。

参照文献:国指定文化財等データベース(文化庁)、『山口県神社誌』

住吉神社(下関市一の宮住吉)について:まとめ & 感想

- 長門国一の宮

- 住吉大神を祀るほか、仲哀天皇と神功皇后ともゆかりが深く配祀されている

- 大内氏、毛利氏の信仰篤く、大内弘世は本殿を、毛利元就は拝殿を寄進した

- 本殿も拝殿も国の重要文化財だが、特に本殿は「国宝」

- 日本「三大住吉」の一つに数えられる全国でも著名な神社

長い歴史をもつ神社でも、火災に遭ったり自然災害によって倒壊したりするなどして、社殿は往時のままということは数少ないです。それゆえに、建築物については再建されたものとなり、重要文化財指定となっていない場合もあります。ココ、住吉神社の本殿も、長い歴史の中で何度もの修繕が繰り返されてきましたが、そのおかげによって創建当時の姿を維持していることから高く評価され、国宝に認定されています。たいへんに貴重なことです。

本殿の造りがとても珍しく、一見、屋根が五つあるように見えるんですよね。現地の案内看板にも、多くの書籍にもこの点は触れられており、解説もあります。ですが正直、お読みしても「?」です。建築物についての基礎知識も必要だな、と感じた次第です。もちろん、建物の構造などどうだっていいや、って方もおられると思います(思っていました)。でも、こういうのって、まったく知らないよりも知っているほうが、ちょっとだけ happy になれる気がします。様々な意味で、何としても再訪したい神社さまです。

ミルの山口廻り出発点はココ。何一つわからなかったから、ほとんど何も見ないで終わってしまった。今から思うとあれもこれも、すごい神社だったのに。もう一度行きたいな。

【履歴】20250727 テーマ変更によるレイアウト調整、国指定文化財等データベースへのリンク、参考文献追加、文体修正、一部加筆