忌宮神社・長門国二之宮(下関市長府宮の内町)

山口県下関市長府の忌宮神社とは?

忌宮神社とは下関市長府に鎮座する長門国二の宮です。長門国で住吉神社についで格式の高い神社として、広く崇敬されてきました。祭神は仲哀天皇、神功皇后、応神天皇という「ご夫妻とお子様」という神様方。仲哀天皇と神功皇后が熊襲討伐のために九州に下られた時、途中この地に滞在なさり政務を執られたとされる「豊浦宮」が起源とされます。皇后お手植えの「さか松」、仲哀天皇が攻め寄せてきた新羅の武将を討伐なさった言い伝えがある「鬼石」などのゆかりの史跡があります。

忌宮神社・基本情報

住所 〒752-0967 下関市長府宮の内町1-18

祭神 仲哀天皇、神功皇后、応神天皇

主な祭典 例祭(十二月十五日)、春期大祭(5月15日に近い日曜日)、秋季大祭(十月十五日に近い日曜日)

社殿 本殿、幣殿、拝殿、参集殿

境内神社 八坂神社(素戔嗚尊外四十二座)、荒熊稲荷神社(宇賀魂神外三柱)

主な建物 神門、授与所、手水舎、社務所、宝物殿、稲荷神社授与所、神輿庫、 倉庫、神木逆松、鬼石、大燈籠、鳥居、各種石碑ほか

特殊神事 粥神供、奉射祭、蚕種祭、船相撲、数方庭、御斎祭

最寄り駅 長府駅からバス6分、城下町長府バス停から徒歩3分

公式サイト http://iminomiya-jinjya.com/

(参照:『山口県神社誌』)

忌宮神社・歴史

仲哀天皇・神功皇后は熊襲討伐のために九州に下られますが、途中、七年もの長きに渡ってこの地に滞在なさいました。そのときに政務を執られた行宮が豊浦宮で、この神社の起源となります。西征した仲哀天皇は筑紫・香稚で崩御されたため、神功皇后は武内宿祢に命じてその御遺骸を穴門(長門)に遷し、殯斂(=仮埋葬)させました。皇后自らは新羅に遠征するなど、天皇の遺志を継いで九州平定に尽力されます。凱旋後、仲哀天皇の神霊をお祀りした社を、豊浦宮と呼びました。

聖武天皇の御代、神功皇后の神霊をお祀りして忌宮と呼び、さらに、応神天皇もお祀りし、豊明宮という神社を建てました。応神天皇は仲哀天皇と神功皇后のお子様です。都合、豊浦宮、忌宮、豊明宮という三つの神社が「三殿別立」していたわけですが、豊浦宮と豊明宮は中世の火災によって焼失し、忌宮に合祀されます。なお「忌宮」はいみのみやと読み、「忌」は「斎」と同義で、「清浄にして神霊を奉斎する」という意味があります(参照:由緒看板、HP)。

「長門二の宮」とされる格式の高い神社で、貞観十五年(783)、従五位上の神階が授りました。(参照:『山口県神社誌』)

仲哀天皇・神功皇后の西征伝説にちなみ、戦勝祈願の神として、武人の信仰を集めたほか、安産の神として庶民にも広く信仰されています。

忌宮神社・みどころ

歴史が古い神社の宿命として、長い年月の間に火災や経年劣化によって何度も修繕が繰り返されてきました。現在ある社殿は明治十年七月(1877)再建のものとなります。『山口県神社誌』によれば、天徳三年(959)、正和四年(1315)、元弘元年(1331)、興国四年(1343)、 寛文11年(1671)に造営もしくは改築が行われたといいます(大内弘世も1365年に二の宮を再建、1367に遷宮しているというのをどこかで見かけましたが、『神社誌』、神社HP、案内看板には記載がなく、今その出典となる書籍がどれだったか思い出せないので、しばし保留とします)。

保管されている文書類などの社宝がたいへんに貴重なもので、文化財が目白押しです。宝物館で目にすることができるものもあると思われますが、文書類については研究者向けで、観光客にはあまり需要がないものかもしれません。

国指定文化財:備中長船盛光銘太刀、無銘・伝則宗刀、紙本墨書豊浦楽宮奉楽和歌、「忌宮神社文書」二十八巻三冊(附 忌宮神社記録、忌宮神社境内図)、満珠樹林・干珠樹林

山口県指定文化財:狩野芳崖筆絵馬(奔馬之図・武内宿祢投珠之図・韓信股潜図)、

山口市指定文化財:備州住正廣銘太刀、能面、狂言面、面箱

拝殿

現在ある社殿は明治十年七月(1877)造営のものとなります。前年の火災によって焼失してしまったために、再建されたのです。これ以前の社殿に比べ、規模を縮小しての建立でした。(参照:『山口県神社誌』

さか松

神功皇后は三韓遠征に先立ち、七日七晩の戦勝祈願をされました。その際に、一本の稚松を逆さまに植えて戦勝を占ったといいます。逆さまに植えたにもかかわらず繁茂したことから、「さか松」と呼ばれています。ここにはその古木の一部が安置されているほか、付近には子孫である若松も生えています。(参照:説明看板)

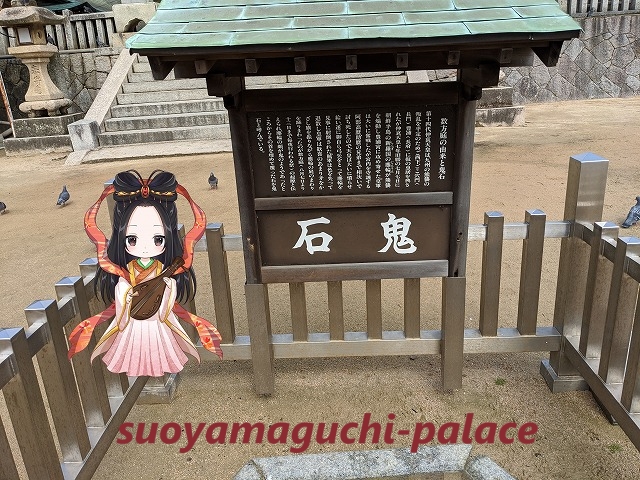

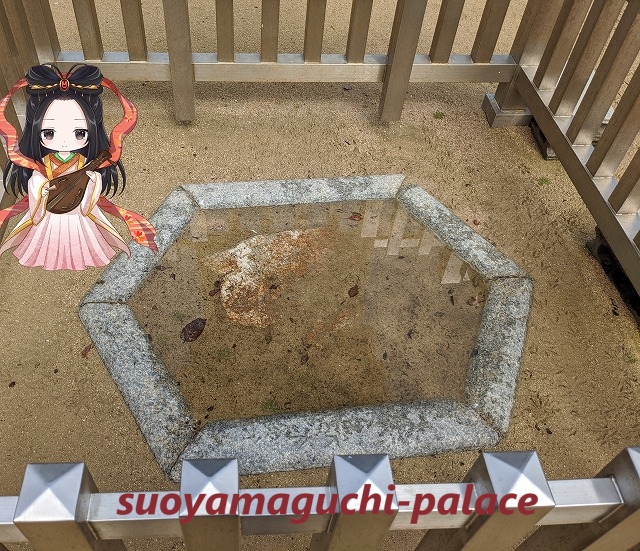

数方庭と鬼石

仲哀天皇が豊浦宮にいらした時、新羅国に扇動された熊襲が攻め寄せてきました。味方は奮戦し、防ぎ戦ったものの、天皇を守護する将士まで討死するじたいとなります。天皇は御自ら敵方の新羅の将・塵輪を射殺しました。驚いた敵は敗走し、味方は歓喜して塵輪の遺体の周りで踊り回りました。これが、「数方庭」という祭の起源であり、また、「鬼石」は塵輪の首を埋めて覆った石と伝えられています。塵輪の顔が鬼のようだったことから「鬼石」と呼びます。(参照:説明看板)下の写真は、「数方庭由来碑」で、さか松のそばにあるもの。

荒熊稲荷神社

文化・文政年間、長府毛利家の藩主・元義が京都の伏見稲荷から勧請し、嘉永年間にこの場所に移築されました。平成二年十一月には「御大典記念事業」として社殿の改築造営が行なわれています。ご祭神は宇迦之御魂大神。

十一月三日の例大祭に相撲が奉納され「長府の三日相撲」として有名だそうです。そのゆえんで、相撲博物館があります。下の写真、三つの社の背後にあるのが、その建物。(参照:案内看板)

幟舞(未見)

前述の「数方庭」のことです。『神社誌』やホームページに特殊神事として載っています。『山口県の歴史散歩』ではコラムとして詳述されていました(217ページ)。それによれば、だいたい以下のようなものとなります。

毎年8月7~13日毎晩実施

長い旗竿の先に、ニワトリの羽をつけて、鬼石の周囲を踊り回る

写真を拝見しましたが、この旗竿が長い! それというのも「長いほどよい」とされているためで、20メートル超なんてすごいものも登場することがあるとか。「鬼石」の伝説が、現代に至るまで行事となって生き続けているのですね。

忌宮神社(下関市長府宮の内町)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒752-0967 下関市長府宮の内町1-18

アクセス

城下町長府バス停から徒歩圏内にあります。周囲にさまざまな観光資源があるので、町歩きがオススメです。

参照文献:忌宮神社HP、同説明看板、『山口県の歴史散歩』、『山口県神社誌』

忌宮神社(下関市長府宮の内町)について:まとめ & 感想

- 山口県下関市長府に鎮座する長門国二の宮

- 仲哀天皇、神功皇后、応神天皇を祀る

- 仲哀天皇と神功皇后が九州討伐のために下った時に滞在した豊浦宮が起源

- 仲哀天皇ゆかりの「鬼石」、神功皇后ゆかりの「さか松」がある

- 皇后夫妻の征西伝説にちなみ、武人の崇拝が篤い神社であった

- 二の宮としての格式から、社宝として貴重な文化財を数多く伝えている

大内氏ゆかりの地というよりも、仲哀天皇と神功皇后伝説のほうが色濃いです。事前知識として、これらの史実(神話というべきかも知れませんが)を全く知らなかったので、たいへん勉強になりました(実際には、その場ではわからず、帰宅後に復習)。大切なのは、由緒ある格式の高い神社として長門国二の宮となっているこの神社を、当地を治めていた大内氏、毛利氏が粗略に扱うはずがないということです。つまり、数多くの宝物を寄進し、修繕再建などのメンテナンス事業も積極的に行なっていたわけです。

残念なことに火災などにより、創建当時はもちろん、大内氏、毛利氏時代の社殿も残ってはいません。それゆえに、文化財指定の建築物がありませんが、古文書や寄進された宝物などは多く残されており、研究者の先生方の論文にもこの神社さまの文書がよく引用されています。これらは自治体さま発行の郷土史でも紹介されていたりして、素人も活字化されたものを眺めることができます。ただ、研究者ではないので、それらの文字史料の恩恵に預かるケースはなさそうです……。

城下町長府バス停は、功山寺と忌宮神社の中間みたいな場所にあります(202003当時)。長府では、わずかに30分ほどしか時間配分ができなかった急ぎの旅程だったため、バス停をはさんでそれぞれ十何分で歩ける場所でもタクシーを使わざるを得ませんでした。参拝の時間もじゅうぶんに取れなかったことは言うまでもありません。つぎに下関に行くことができるのはいつになるのかわからないと考えると、駆け足で通り過ぎたことが悔やまれてなりません。

なんかさー、この長門二宮と一宮ってどっちもナントカ皇后がらみなのな。女武者っていつの時代も憧れの対象なんだけど、それが皇后さまとか、すごいなぁ。

ほぉ、そんな趣味があったか。武芸の心得がある娘を妻女に迎えられればよいのだが。難しかろうな。

外国の商人なんかが、俺の嫁になる女子について云々するなよ。山口大神宮の裏山からダイブしたくらいだ。武芸は知らないけど、目茶苦茶タフであることは郷土史の先生から折紙もらってる。

それは世話係の娘のことでは? 残念ながら身分が釣り合わないな。

【履歴】20250727 テーマ変更によるレイアウト調整、文体修正、一部加筆