朝田神社・周防国五の宮

山口県山口市矢原の朝田神社とは?

朝田神社は、周防国五の宮です。もとは「五の宮大明神」と呼ばれ、朝田の地にありました。大内義興の五社詣で五番目に参拝された神社として有名です。明治時代、朝田神社として郷社になりました。明治三十九年(1906)、朝田神社と六つの村社を合併して一つにすることとなり、現在地に遷されました。この地は元々、合併された村社の一つ、住吉神社の境内だったところです。多くの神社を一つにしたことから、ご祭神も合祀されました。

元朝田神社、大内氏時代の五の宮大明神があった場所は「跡地」として保存されています。神様はおられないので、お参りはできませんが、義興代の五の宮を偲ぶことは可能です。

朝田神社・基本情報

住所 〒753-0861 山口市矢原 1241

御祭神 罔象女神(みつはのめがみ)、伊邪那美神、表筒男神、中筒男神、底筒男神、応神天皇、気長足姫神、仁徳天皇、田心姫神、湍津姫神、市杵島姫神、素戔嗚尊

主な祭典 例祭、春祭、田頭祭、風鎮祭、新嘗祭

主な建造物 一ノ鳥居、二ノ鳥居、狛犬、灯籠、石柱、社務所、神輿庫、手水舎、鐘つき堂、戦捷記念碑、忠魂碑、社号碑

社殿 本殿、弊殿、拝殿、神饌所、楼門

主な宝物 獅子頭、牛王法印、木像、棟札

(参照:由緒看板、『山口県神社誌』)

朝田神社・歴史

古くは大歳村に一つの郷社・六つの村社がご鎮座しておられました。合計すると、以下の七つの神社さまです。

朝田 朝田神社(旧郷社)

今井 若宮八幡宮(旧村社)

上湯田下 八幡宮(旧村社)

高畑 住吉神社(旧村社)

岩富 黒川八幡宮(旧村社)

勝井 熊野神社(旧村社)

高井 八幡宮(旧村社)

明治三十九年(1906)、内務省令が発布されると、現在地(元住吉神社があった高畑)に六社の神さま方が合祀されました。

多くの神社を一つにまとめるにあたり、新しい神社の鎮座地は元の住吉神社境内とし、すべての社殿を移転・整備完了するまでにはまる七年もかかりました。

つまりは、凌雲寺さまの時代に「五社詣」(明応六年、1497)が行われた五の宮は正確に言うと(場所的には)現在の朝田神社とは違うのです。当時の五の宮は「五ノ宮大明神」と呼ばれ、朝田の地にありました。創建年代そのたは不明ながら、大内氏の信仰がとても篤かったといわれています(参照:『山口県神社誌』)。

ほかの合祀された神社についても、ゆかりある由緒を拾ってみると、つぎのとおりです。

熊野神社 ⇒ 大内弘世が紀伊国熊野神社から勧請したもの。義隆期に陶隆房放火により焼失(天文年間としか書いていませんが、政変以外に放火する謂われはないでしょう……)。江戸時代に再建。

ほかの神社と大内氏との関係については、詳細は不明ですが、鎌倉室町期に存在していたのであれば、何かしらのゆかりはあるはずと思われます。『山口県神社誌』から要点だけ拾っておきます。

黒川八幡宮 ⇒ 山城国男山八幡宮を勧請。洪水によりたびたび流された。江戸時代に朝田神社合祀前の場所に移転してきた(どこから来たものかは記述なし)。江戸時代の再建棟札が残っている。

住吉神社 ⇒ 摂津国の住吉神社を勧請。創建年代など記述なし。再建棟札が安土桃山時代とのことなので、あるいは室町期には存在していたかもしれない。

若宮八幡宮 ⇒ 言い伝えによれば、鎌倉時代に宇佐八幡宮から勧請されたらしいが、洪水によって記録が失われ詳細は不明。天文二年(1533)というから、義隆代になるが、再建されたという。

上湯田の八幡宮(正八幡、小八幡とも)⇒ 鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請、もしくは、平清水八幡宮を勧請(江戸時代)の二説がある。

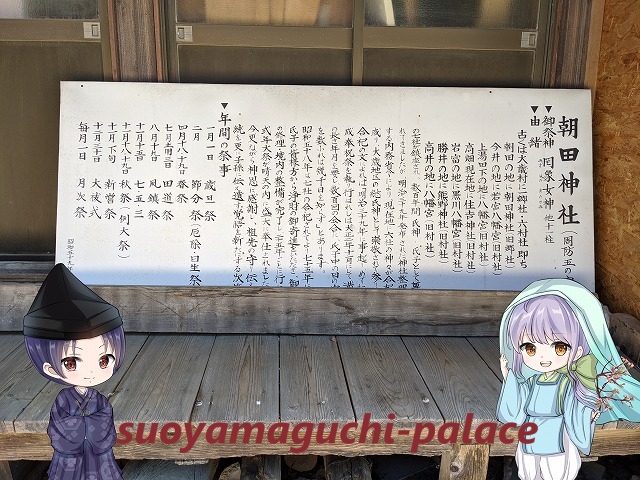

「朝田神社(周防五の宮)

御祭神 罔象女神他十一柱

由緒

古くは大歳村に一郷社・六村社 即ち

朝田の地に朝田神社(旧郷社)

今井の地に若宮八幡宮(旧村社)

上湯田下の地に八幡宮(旧村社)

高畑・現在地に住吉神社(旧村社)

岩富の地に黒川八幡宮(旧村社)

勝井の地に熊野神社(旧村社)

高井の地に八幡宮(旧村社)

の七社が鎮座され、数百年間氏神・氏子として尊□れてきましたが、明治三十九年発布された神社整理□する内務省令により、現在地に六社の神々が合祀□成り、大歳地区の総氏神として崇敬されて参り□ 合祀の文によれば「明治三十九年に事起り、めで□成奉祝祭を執り行はれしは天正三年十一月にして満□ の長き年月を要し、数百回の会合に、氏子中の□を数ふれは幾千日を知らず」とあります。

昭和五十八年は七社の合祀されてより七十五年□ 氏子の皆様方から浄財の御寄進をいただき、御□の修理・境内の整備が完了し、二十五年ごとに行□ 式年大祭が晴天の内に盛大に奉仕されました 。今更ながら神恩に感謝し、祖先の守り伝□ 統を更に子孫に伝え遺す覚悟を新たにする次□

年間の祭事

一月一日 歲旦祭

二月 節分祭(厄除・日生祭)

四月十八・十九日 春祭

七月土用三日 田道祭

八月十九日 風鎮祭

十一月十五日 七・五・三

十月十八・十九日 秋祭(例大祭)

十月下旬 新嘗祭

十月三十一日 大祓式

每月一日 月次祭

昭和五十九年七月」

(御由緒看板説明文)※□になっている部分は、文字が隠れていて読めません。

朝田神社・みどころ

いにしえの五の宮がすでに存在しない以上、ここをイマドキの五社詣ゆかりの場所とするよりほかありません。そもそも神様は勧請も合祀も自由自在という有り難い存在なので、場所がかわったとしても、ここが五の宮であることにはまったく変化はないのです。一の宮から順に国レベルの大規模な神社だとすると、五の宮は地元の方々のもっとも身近にある神社。常に人々の生活の中心にあり、皆に寄り添っている、というイメージ。こちらも完全にそのような親近感が湧く場所となっています。季節の花々が美しく、何もかも忘れてぼんやりと過ごすのに最適です。

いっぽうで、かつて五の宮があった場所をこの目で見ておきたいと望む方のために、『五の宮大明神』があった場所も『五の宮跡地』として残されています。⇒ 関連記事:五の宮大明神

鳥居

鳥居は二つあって、一ノ鳥居は慶応四年に造られた、と神社庁のご本にあったけれど(二ノ鳥居については製造年代記述なし)、どっちが一でどっちが二なのか、境内案内図に書いてなかったので、わからないです。ごめんなさい。

こちらも、朝田神社付近にあった鳥居となります。上のものとあわせて一ノ鳥居と二ノ鳥居なのでしょうか。まさか、佐用姫さまの鳥居ではないよね?

なんと、ちっちゃくて可愛らしい三つ目の鳥居も発見。写真からは見づらいですが、左奥に「七神社合祀記念碑」という石碑が見えています(鳥居で文字が隠れてしまっているため、碑文は推測です)。

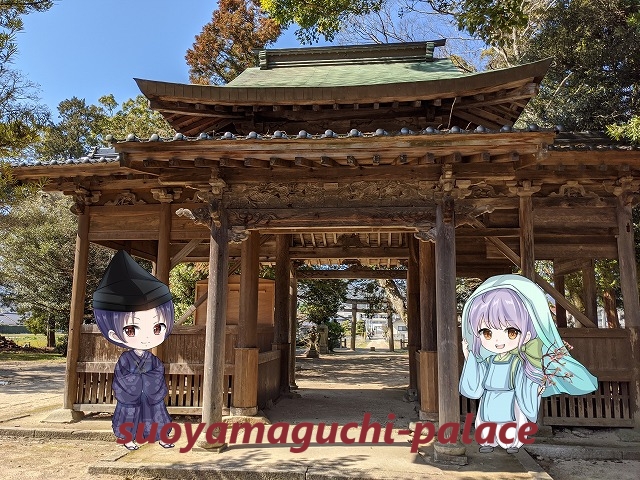

楼門

※下の画像は背後から撮影したものです。

鐘つき堂

神社庁さまのご本に、「鐘つき堂」があると書かれており、神社に鐘? と思っておりましたら、写真にもちゃんと写っておりました。帰宅後、写真整理の際に気付いたもので、狙って撮影したわけではございませんので、ちょっとわかりにくいです。

鐘つき堂の存在は、後述の「五の宮大明神」のところで、ちょっと重要になります。

拝殿

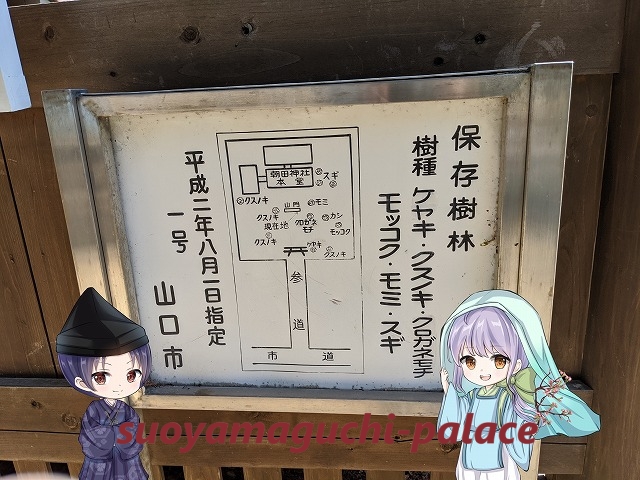

保存樹木

木々が奥ゆかしくて美しいと思ったら、それもそのはず、多くが「市指定保存樹木」となっていました。どこに何の木があるのかが、明記されています。ところでこの看板、「山門」「本堂」と記述されており、神仏習合の名残で混淆してしまっている趣があります。

※看板の記述を尊重すべきと思いますが、このサイトでは神社庁様のご本を参照して、拝殿、楼門と神社風の呼び方に統一しています。

手水舎

どうということもない、手水舎のように見えますが……。注目すべきはその背後に見えている「合祀百年記念」の標識です。この手水舎のことを指しているのではないと思いますが、この地に移築、合祀後、すでに百年も過ぎているということにビックリです。考えてみたら、明治三十九年(1906)に合祀の準備が始められたのですから、すでにこちらの新生五の宮さまも長い歴史をお持ちということに。

地元の皆さまにとっては、この朝田神社さまこそが、大切な五の宮さまなんですね。百年は長いもの。

佐用姫様

出征する恋人を見送り、そのまま石になってしまった悲恋の女性を祀るお社。悲しい伝説だけど、いや、そうであるがゆえに、心に染み入ってくるのです。元々、小八幡宮にあったものをこの地に移築した、と書かれていました。

この「佐用姫」さまなんだけど、「羽衣」「浦島太郎」と並んで、「日本三大伝説」なんだそうです。つまりそのくらい有名で誰でも知ってるってこと(知らなかった)。

ふふん、俺、『平家物語』に出てきた時、あ、ここのこれだ、って思い出した。

いや、違うよ。こちらの佐用姫は明治時代に分霊されたもので、元々その伝説は佐賀県の話だよ。そもそも、『平家物語』のどの箇所に、どうして出てきたのか、君は覚えているのか?

そんなん、いちいちわかんないよ。

附・五の宮大明神

[st-card myclass="" id="29900" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="on" thumbnail="on" type=""]

朝田神社(山口市矢原)の所在地・行き方について

朝田神社のご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒753-0861 山口市矢原 1241

アクセス

山口駅からタクシーで行きました。Googlemapを見る限り、朝田神社には「矢原」駅から普通に歩いて行けそうです。道もわかりやすそうですが、念のためナビゲーションを使ったほうがよさそうではあります。

だからさ、ミルの「歩ける」は嘘かもだから。単に同じ map 上に駅が見えているだけかもしれないよ。俺たち、タクシーの運転手さんに連れて行ってもらってるから(跡地のほうは、車だと凌雲寺から近かったよ)。

参照文献:現地御由緒看板、『山口県神社誌』

朝田神社(山口市矢原)について:まとめ & 感想

[st-mybox title="朝田神社(山口市矢原)・まとめ" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

- 周防国五の宮

- 大内義興が五社詣を行なった「五の宮大明神」が明治時代に郷社・朝田神社となり、同じ大歳村に存在した六つの村社を合併して、現在地に遷った。

- 元の鎮座地は「五の宮大明神」跡地として保存されており、現在も見ることが可能

- 多くの神社を一つに合併する事業は非常に困難で、七年もの年月を要した

- 七つの神社から神様が合祀され、それぞれの神社の歴史、信仰を受け継いだ

- 今も地元の人々に愛される五の宮となっている

[/st-mybox]

寺院が場所を変えたり名前を変えたりというのもややこしかったけれど、神社のほうもたいへん。すべての事業を完了するまで七年もかかったということに驚かされます。日本の神様は分霊も合祀も自由自在とはいえ、合併されて元の場所から神社がなくなってしまうのはなんとなく寂しい気がします。現在の五の宮と、凌雲寺さま(義興公)が五社詣した五の宮とは場所が違うと知った時、それなりにショックでした。あとから、元の五の宮大明神跡地がきちんと保存されているとわかった時の喜びは喩えようもありません。

そこにはすでに神様はおられず、単なる「跡地」でしかないわけですが、それすらもどこなのかわからないとしたら、もっと悲劇ですから。ほかの六つの神社の跡地が今どうなっているのかまでは調べられませんでしたが、明治時代といったら、もう遙かに昔のことになってしまっている現代、あるいはわからなくなっているところもあるかもしれません。けれども、大切なことは、社殿とか、鎮座地のような目に見える部分ではなく、お祀りされている神さまのほうですから、その意味では、すべての神社の神々はいまもきちんと地元の皆さまを見守っておいでです。単にお引っ越しなされた、という感覚に近いでしょう。

現在の朝田神社さまは、お花が綺麗な神社さまといった印象が非常に強いです。五の宮さまなので、地元密着型でこぢんまりとしていますが、花咲く頃に訪れたら、時が経つのを忘れそうです。地元の人々に愛されている憩いの場所なんだろうなぁと思いました。そもそも、神社とはそういう存在なのではないでしょうか。合併でかなり広範囲の方々が氏子となられましたが、それだけ大勢の神さまがたに守っていただいている(鎮守の社)って、すごいことですよね。

こんな方におすすめ

- 凌雲寺さまの足跡を辿って、周防五社詣を極めたいと望む方(鎮座地にもこだわるのなら『五の宮大明神』跡地にもぜひ)

- 神社巡りが好きで、特に樹木や花々が美しい神社を愛する方

[st-mybox title="オススメ度" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

[star3]

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

[/st-mybox]

俺も少しずつ、色々な神様の名前が覚えられるようになってきた。でも、罔象女神(みずはのめがみ)は初めて見る名前だよ。女神さまだし、どんなお方なのかぜひとも知りたいなぁ。

ええとね、それはちょっと……。当然ミルも調べたんだけど、書けないよ。

嘘つき。調べてないから誤魔化してるに違いない。怠慢だ。早く調べろ。

(その傲慢な態度なんとかしなさい。お父上はあんなに人格者だし、兄上もお優しいのに……)

[st-card myclass="" id="24612" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="on" thumbnail="on" type=""]

※この記事は 20241001 に加筆修正されました。また、「五の宮大明神」についての項目を別ページとして独立させました。