玉祖神社・周防国一之宮(防府市大字大崎)

山口県防府市の玉祖神社とは?

周防国でもっとの格式の高い神社「一の宮」とされています。その起源は古すぎて明らかではないほどです。御祭神は玉祖神。天孫降臨に際して、玉をお造りになった神さまです。

文字史料に現われる最初のものとしても、奈良時代まで遡りますので、その御由緒も事実、本当に古いことが証明されています。仲哀天皇、神功皇后の征西神話にもかかわっています。

その後、東大寺再建で名高い重源、大内弘幸などが造り替えを行なった史料も残されており、毛利氏時代においても、一宮として大切にされ、造り替え、修繕などが繰り返されてきました。

玉祖神社・基本情報

住所 〒747-0065 防府市大字大崎 1690

御祭神 玉祖命、ほか一柱不詳

主な祭典 例祭(九月二十五日に近い休日)、祈年祭(二月十七日に近い日曜日)、玉の祭(四月十日)、新嘗祭(十一月二十三日)

社殿 本殿、拝殿、神饌所

境内神社 浜宮御祖神社(天鏡尊)、若宮社(玉祖命)

主な建物 斎館、社務所、神門、授与所 、宝物殿、手水舎、一ノ鳥居、二ノ鳥居、石造燈籠、石造狛犬、社記亀趺碑、手水鉢、石柱ほか

社宝 一宮造替神殿宝物等目録(俊乗坊重源、建久六年)、周防国一宮玉祖神社神祠重建目録(大内弘幸、建武二年)、周防国一宮玉祖神社御神用米在所注文(文明十一年)、九曜巴紋双雀鏡(正平十一年)、太刀 (銘吉包)、刀(伝信国)、社叢、日本鶏黒柏

(参照:『山口県神社誌』)

玉祖神社・歴史

「たまのおや」神社と読みます。神社由緒看板の説明にも、「あまりにも古く」て創建時期については明らかではない、とあります。古代より存在する格式高い神社の場合、その起源は神話時代まで遡ることから、史料を典拠にいつなんどき創建されたと証明することは難しくなります。逆にいえば、もはや史料で確認することが不可能なほど古い、それこそ悠久の歴史がある、ということです。

玉にゆかりの神社として毎年四月十日の玉の祭には、宝石、メガネ、時計、カメラの業者が参拝に訪れるというのが興味深いですね。

玉祖神社の鎮座地が周防国衙があった防府市であり、また、具体的には市町村合併前の右田村であったことから、『周防国衙の研究』、『右田村史』、『山口県神社誌』でこの神社についての記述を調べたところ、だいたい以下のようなことが書かれていました。自ら古文書にあたることはできないので、それぞれのご本をお書きになった先生方の引用典拠を直接見てはいません。史料は限られるので文体や切り口に差はあれ、内容はどのご本も同じでした。

古代の玉祖神社と祖先神話

玉祖神社は延喜式、神名帳に見える式内神社です。延喜式神名帳によると、玉祖神社の祭神は二座となつています。しかし、わかっているのは、現在の祭神・玉祖命だけで、もう一座については不明。大鏡命ではないかという説、高産霊命の孫・大荒木又建荒木命という説、摂社・浜宮御祖神社が玉祖神の御母神なので、これをあわせて二座なのであるという説などがありますがいずれとも決めがたく、「不詳」とせざるをないようです。

玉祖命は天高御魂命の孫で、玉祖宿禰の祖(玉祖連、玉造連らの祖)・天明玉命(櫛明玉命、羽明玉命、豊玉命などとも呼ぶ)のことを指します。天照大神が天岩戸にお隠れになったとき、高産霊命の命を受けて八尺瓊之五百箇御統曲玉(八坂瓊曲玉)を奉納した神さまです。天孫降臨の時、五部神(五伴緒神、天孫降臨のとき衆を率いて御創業を補佐した神々)のひとりとして供奉申し上げたことも知られています。天明玉命の「明玉」とは作った玉が優れていたことが、玉祖命の「玉祖」とは玉作氏の祖先神であることが、それぞれの呼称の由来といわれています。玉作も玉祖も皆玉作部の部民であって、この一族が周防国に来住して祖先神・玉祖命を祀ったものが玉祖神社であると考えるのが妥当です。

玉造の集団。勾玉、菅玉などを作っていた。祖先神:玉祖命

(参照:『山口県の歴史散歩』103ページ)

天武天皇の八色の姓制定後、従来連姓だった者は多くが真人、朝臣の姓を賜りました。これ以後の臣、連はややランクが低いという認識です。河内別神玉祖宿禰の宗族とみられる玉祖氏はおそらく朝臣を賜ったと考えられていますがもっぱら社務に従事したようで、郡司、在庁官人などに玉祖氏の名は見られません。

玉租神は大崎の地で亡くなり、御祖に葬られました。社殿の北、約500メートルにある玉岩窟がその墓所と伝えられています。式内神社というのは、古来その土地に居住していた豪族が各自の祖先神に対して祈年及び新嘗を行ったことを起源とするものが多数です。玉祖神社もまた、玉祖命の子孫がその祖先神を祀ったものであったと考えられています。

史料で確認できる玉祖神社についての古い記述として、「周防國正稅帳」と『今昔物語集』を挙げることができます。

一、東大寺正倉院文書、天平十年(738)の「周防國正稅帳」に、「禰宜・玉作部五百背に稲二百束を賜ふ」との記述がある。

二、『今昔物語集』巻十七「依地蔵助活人造六地蔵」に、以下のようなエピソードがある。

周防一の宮に宮司・玉祖惟高という人がいた。神官の子孫であったが、幼い頃から仏法に帰依し、ことに地蔵菩薩を念じていた。一条天皇の御宇長徳四年(998)四月の頃、病で亡くなったが、冥土において六地蔵に遭いその加護を受けて蘇生することができた。そこで、三間四面の地蔵堂を建立して供養した。

「周防國正稅帳」により、天平十年にはすでにこの神社が存在していたことが、『今昔物語集』により、この説話集成立時点ですでに、玉祖神社が周防国一の宮と呼ばれていたことがわかります。

玉祖大明神は俗に玉祖明神ともお呼びします。河内国髙安郡(大阪府河内郡)にも玉祖神社があり、玉祖大明神もしくは髙安大明神と呼ばれていますが、同じく延喜式の古社であり、和銅三年、周防国玉祖大明神を勧請したと伝えられているそうです。『姓氏録』には畿内の玉祖氏のことが載っており、玉祖氏の子孫が居住し、祖先神を祀り、その地を玉祖郷といったと記されています。河内の同族が神社を勧請したのは、宗枝関係によるもので、このことからも玉祖神社創建年代がいかに古いかが推測できます(和銅三年に勧請された時点で既に存在していた証になるので)。

玉祖神社は周防国の一の宮として、とても格式の高い神社です。じつは、役人たちだけではなく、神社にも位階のようなものがあり、これを「神階」といいます。位階同様、朝廷より授けられ、位が昇級したりします。当然のことながら、神階が高いほうがより多くの特権を与えらることも役人たちと変りません。『周防国衙の研究』には神階の奉授によって寄進される「位田」の高について詳述されていますが、正一位と従五位だけ抽出してみると、従五位:八町 ⇒ 正一位:八十町ということで、およそ十倍にもなることがわかります。玉租神社は貞観九年(867)三月十日、従四位下より従三位に、ついで正二位となり、康保元年(964)四月二日には従一位を授けられます。正一位となった史料が欠落しているらしいのですが、二の宮である出雲神社が正一位となった記録が残っているので当然、一の宮であった玉祖神社も正一位に昇ったであろうと考えられています。相当な優遇を受けていたことは想像に難くありません。具体的な数値については、『周防国衙の研究』や『右田村史』に「周防國正稅帳」の原文と、その解説が載っているのでご参照ください。

景行天皇・仲哀天皇の御征西伝説

景行天皇十二年秋、熊襲が叛乱を起こし朝貢して来なかったため、天皇は熊襲討伐のために親征なさいました。下向のとき、周防国娑婆(=佐波)に至ると、天皇は玉祖神社社頭で戦勝祈願を行ないました。その際奉納された宝剣が、今も御神宝として伝えられています。社辺の宮城の森は当時の行在所の旧跡で、八籠霞山とも呼ばれているのは天皇が八神を祭るのに用いた神器を埋めた地であったからだといいます。

仲哀天皇八年春、天皇は神功皇后を伴って御征西なさいました。天皇は玉祖神社に御参詣、戦勝を祈願します。付近の寄江という地には、皇后が御船を寄せた場所であるとの言い伝えがあります。このとき、隣村佐野村の陶工、佐野焼の始祖・沢田長に命じて三足の土鼎と盎を作らせ、斎器としました。九月二十五日の例祭で、沢田長の子孫が土鼎と盎を奉納するのは、この古事によります。例祭の前夜に行われる占手神事も、仲哀天皇が軍の吉凶を占ったことが起源です。

- 宮城の森 景行天皇の行在所跡 本社北200メートル

- 佐野焼き 仲哀天皇・神功皇后が吉凶を占うための神への供え物を入れる器を作らせた時、土鼎と盎を作らせたのが沢田の長で、佐野焼きの祖となった

- 占手神事と炊きあげ神事 秋の例祭前夜神前にて相撲のような動作を行なう(占手神事)、例祭当日早朝、土鼎と盎に盛った飯を供える神事(炊きあげ神事)。いずれも、仲哀天皇らの伝説に基づくもの。炊きあげ神事に使う器は、現在、佐野焼き保存会の方々がお作りになっている

古代の祭典

三大祭:二月中旬の祈念祭、十一月下旬の新嘗祭、九月二十五日の例祭

そのほかに、白馬節會、九坎祭、御霊會、放生會、國祭、釣垂の神事、拔穂の神事等々。

国祭:三月四日、祈念の守札を六郡の郡家に送って人々に与え授け、秋の収穫の際、初穂を奉献させるもの。

釣垂の神事:八月十五日の夜、月の出から社頭で舞樂を奏し、田島浦から三艘の釣舟を出して社官が鮮魚を釣り、獲物を神前に供える。※現在は社頭での祭典だけを執行。

拔穂の神事:仲秋の吉日を選び、斎戒した神官が稲の穂を拔く儀式。拔きとる穂は田別何十束ときまっていて、郡司が沙汰して玉祖神社の倉に納めた。

玉祖神社の占手相撲

ふりがな : たまのおやじんじゃのうらてずもう

種別1 : 風俗慣習

種別2 : 娯楽・競技

その他参考となるべき事項 : 公開日:毎年9月25日に近い日曜日(※選択当時・お出掛けの際は該当する市町村教育委員会などにご確認ください)

選択番号 : 1

選択年月日 : 1997.12.04(平成9.12.04)

選択基準1 : (一)由来、内容等において我が国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

所在都道府県、地域 : 山口県

保護団体名 : 占手神事保存会

解説文: この行事は、玉祖神社の例祭前夜に行われ、夜相撲・占手神事などとも呼ばれる。世襲の宮付首座、行事所役によって、神門と二の鳥居の間の参道で行われる。裸に羽二重の褌を締めた行事所役2名が向き合って、決められた所作を決められた回数行う。(※解説は選択当時のものをもとにしています)出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/312/690

中世の玉祖神社と造替

東大寺再建の際、周防国がその造営料国に宛てられたのは周知のことですが、大勧進重源の努力により、十年後の建久六年(1195)、再建事業は無事に完了します。重源は「これ偏に玉祖大明神の加護によるもの」と考え、神社の造替を企画しました。同年八月五日に防府に下向。七日から社壇造営工事を開始し、神宝を調進して九月二十八日に遷宮の儀を執り行い、日別御供料の料田として十町の地を寄進。(『玉祖神社文書』重源自署「造替目錄」)

造替事業に際して、重源が自書したとされる目録が、「玉祖神社文書」として伝えられています。この原文も『周防国衙の研究』その他のご本で紹介されているから、神社の宝物を見せてくださいとお願いせずとも普通に読むことができます。ただし、本当に完全な「目録」なので、素人にはわからないどころか現代語訳を見せてもらっても特に面白くありません。研究者目線でこの記録がたいへんに重要であるのは、「目録」をみることで、当時の神社のすがたを知ることができるからです。奉納された品々が、「一神」分のものだけであることが、この神社には二座の祭神がおられるはずなのに、一座しか判明していないということに関して重要視されています。つまり、この時点ですでに、もう一座の祭神は不明になっていた、ゆえに、奉納品が「一神」分しかないのです。

周防国一宮造替神殿宝物等目録〈建久六年九月廿八日/重源加判〉

ふりがな : すおうのくにいちのみやぞうたいしんでんほうもつとうもくろく

員数 : 1巻

種別 : 古文書

国 : 日本

時代 : 鎌倉

年代 : 1195

西暦 : 1195

指定番号(登録番号) : 00017

枝番 : 00

国宝・重文区分 : 重要文化財

重文指定年月日 : 1976.06.05(昭和51.06.05)

所在都道府県 : 山口県

所有者名 : 玉祖神社

解説文:文治二年(一一八六)三月周防国は東大寺造営料所に充てられ、建久六年(一一九五)三月東大寺再建の功が成った。この文書はその再建の報賽として造東大寺大勧進重源が周防国の一宮玉祖大明神の造替を行った時の造営神殿宝物等の目録である。第一紙紙背に同日付で重源自筆を以って日別供料として免田拾町を付することを記して署名を加え、各紙背継ぎ目に花押を署している。これは重源筆跡の最も信憑すべき遺例として注目されるもので、重源に関する根本史料として貴重である。出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/9001

その後、建武二年(1335)九月、大内弘幸も玉祖神社の造替を行なっています。「重建目錄」から、社殿の構成は鎌倉時代とだいたい同じであったと考えられます。

文明十一年(1479)、大内政弘に宛てた「一宮玉祖神社御神用米在所注文」から、玉祖神社の社領が佐波郡から吉敷郡の広範に及んでいたことがわかっています(大前村・宇野令・湯田保・黒河保・千代丸・下松出作・富海保・西仁井令・佐波令・平井など10ヶ所)。

明応六年(1497)、大内義興は「周防五社詣」で 玉祖神社に参詣し、神馬を寄進しました。

近世~現代の玉祖神社

天正十七年 (1589)、毛利輝元が社領200石を寄進。この年から文禄五年(1596)までの「打渡坪付帳」には、法金剛院・得楽坊・正満坊・善得坊・正法院・宝持院・蔵満坊・行泉坊・菊楽坊の九社坊の名があったというから、神仏習合して僧坊も建ち並ぶ盛大な神社であった姿が想像できます。毛利家当主からの崇敬が篤かったこともうかがえます。しかし、慶長三年(1598)の火災で、これらの社坊や社殿はすべて焼失してしまいました。慶長十四年(1609)になってようやく、社殿だけ再建されますが仮殿にすぎないものであって、かつての姿は失われてしまいました。

慶長十四年(1609)、毛利秀就が社殿を再建

寛延三年(1750)、毛利宗広が本格的な社殿造替工事を行う

安政元年(1854)、藩主による社殿の大修繕

明治四年(1871)、太政官布告により、国幣小社となる

明治六年(1873)、佐野の若宮社が摂社となる

明治十年(1877)、浜宮御祖神社が摂社となる

明治十一年(1878)、官費による社殿の大改修

大正四年(1915)、国幣中社に昇格

戦後、社格制度は廃止され、玉祖神社は神社庁の別表神社となりました。特殊神事が維持できなくなるなど、困難な時期もありましたが、神社の関係者、氏子の方々などのご努力により、現在は復活され、貴重な文化財として伝えられてます。

玉祖神社・みどころ

創建時期がわからないほど歴史が古い神社さまですが、火災によって社殿は失われており、古来創建当時の社殿、重源や大内弘幸による造替工事が行なわれた当時の社殿は見ることができません。現在の社殿は寛延三年、毛利宗広が再建し、明治時代に大修築工事が行なわれた建物です。目に見える建造物よりも、由緒ある長い歴史こそがこの神社のみどころといえます。

社宝がたいへんに貴重なものばかりですが、これらは一般の参詣者にはあまり関係なさそうです。国指定文化財として、俊乗坊重源造替目録、大内弘幸重建目録。重要美術品として、九曜巴紋双雀鏡 。防府市指定文化財として源義経吉包の太刀。ちょっと変ったところで、天然記念物として、日本鶏黒柏。

付近にあるみどころとして、祖先神の墓所とされる「玉岩窟」、景行天皇西征ゆかりの「宮城の森」が、神社由緒看板で紹介されています。また、『山口県神社誌』で境内神社として記載がある浜宮御祖神社と若宮社も、由緒看板によれば、「付近のみどころ」となっている。『神社誌』の境内案内図にも二つの神社は載っていないし、「昭和五十七 年(1982)に山陽自動車道建設に伴い、浜宮御祖神社を旧社地北方150メートルの地に奉遷した」とあるから、境内にはないのだと思います。

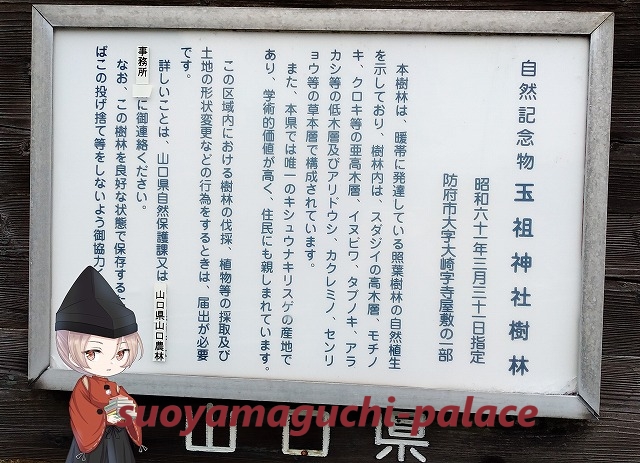

なお、社叢が山口県指定自然記念物樹林として、防府市指定文化財となっています。満喫しましょう。

鳥居と神門

神門は木造流造、小門付き。

拝殿 & 本殿

中世から続く本殿は江戸時代の火災により焼失。寛延三年に毛利宗広が再建したのが現在の建物。明治十一年に大規模な修繕工事が行なわれました。

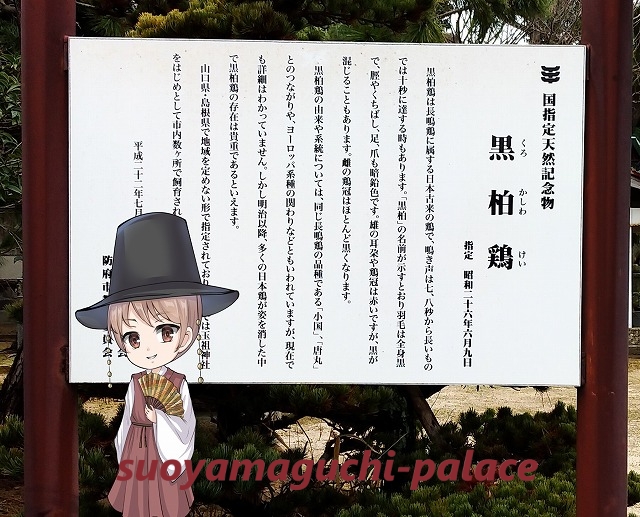

日本鶏黒柏

日本古来のニワトリ。名前のとおり全身真っ黒で、嘴や足、爪なども黒っぽい色だと書いてあります。残念ながら、どこで飼育されているのか、見付けることはできませんでした。

自然記念物 玉祖神社樹林

どの木がなんなのか、まったく分らないけれど、キシュウナキリスゲの産地としては県内唯一で、学術的価値がとても高い、と書いてあります。

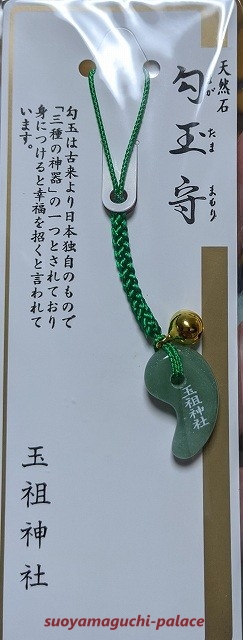

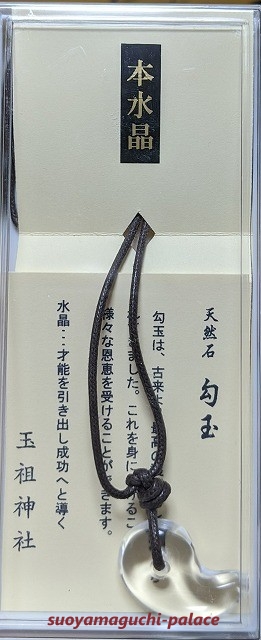

お守り

玉祖神社だけに、玉で作ったお守りが素敵。

- ご鎮座地は本社から1㎞西

- 佐野焼きの守り神

- 玉祖神社より勧請された

土産物に最高だけど、ちょい高い。ホンモノの証拠だよ。

さて、ご利益のほどはいかがなものかな?

玉祖神社(防府市大字大崎)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒747-0065 防府市大字大崎 1690

アクセス

防府駅からタクシーを使いましたが、玉祖神社前というバス停があります。「玉祖神社前バス停目の前」というのが公式アナウンスですので、バスにさえ乗れれば問題はありません。

参照文献:『周防国府の研究』 、『右田村史 ・昭29年刊』、『山口県の歴史散歩』、『山口県神社誌』、国指定文化財等データベース(文化庁)、玉祖神社様由緒看板ほか案内看板

玉祖神社(防府市大字大崎)について:まとめ & 感想

- 周防国一宮として、もっとも格式の高い神社

- 創建はあまりにも古く、はっきりしないといわれている。文字史料上は、奈良時代から存在していたことが確認されている

- 由緒が古く、格式が高いゆえに、多くの特別な神事などが伝えられている

- 東大寺を再建した重源、大内弘幸をはじめ、藩政期の藩主たちも、何度も造り替えや、修繕を行ないつつ、現代まで伝えられてきた

- 現在の社殿は明治時代に大改築が行なわれた時のもの

- 社宝に貴重なものが大量にあるほか、神社の森が自然記念物、鶏黒柏という鶏が天然記念物にしていされるなどしている

- 御祭神が玉を造る神さまゆえ、現在も時計やメガネを造る人々による信仰がとても篤い

周防国一宮さまゆえに、その敷地は膨大で、見るべきところも多いです。しかしながら、建築物だけに限れば、数多くの修築、再建が行なわれてきたゆえ、特に重要文化財とはなっていないようです。境内だけを見ると、ややお広いという以外はほかの著名神社さまと大差なく、「?」という感じで終わってしまいました。

しかし、じつは境外にも様々な関連史跡があり、それらに参詣しないことには何もわからない仕様でした。お恥ずかしい限りです。看板の写真を撮影して現物を見ない、お守だけ買って帰ってきた、というようになっていますので、いずれ再訪したいと思っています。

またやったんだな、看板だけ、を。

どうも一宮にしては小さいな、と感じていました。すみません。素直に認めます。看板だけです。でも、お写真を拝見する限り、間違いなくこちらが一宮です。火災などにより、かつての規模は失われたものかと。

そうじゃないよ。ニワトリは見ないで帰るし、実は境内にない境内社も見て来なかったじゃないか。せめて、看板に書いてある場所くらいみろ、って言ってる。看板の写真を撮るとき、なんでその場で読まないんだよ?

でもそれを言うなら、君も看板くらい読んだのでは? 帰宅してから言わずに、その場で指摘するってことが、出来ていないじゃない。

ご先祖さまの地であるぞ。何度でも赴くがよい。まったり行くのだ。

外祖父さま、何度も行くお金なんてありませんたら。OWNERの財布は空っぽなんですよ。

【履歴】20250725 テーマ変更によるレイアウト調整、文体修正、一部加筆、国指定文化財等データベースへのリンク、参考文献追加