功山寺(下関市長府)

山口県下関市長府の功山寺とは?

功山寺はもと長福寺とよばれ、後醍醐天皇の時代に創建されたとされている曹洞宗寺院です。所在地は長府毛利家の城下町として、今も当時の町並みを残す長府(山口県下関市)で、長府毛利家の菩提寺でもありました。毛利家の防長経略の際に、大内家最後の当主・義長が最後に逃れて来た場所として、戦場となって荒廃してしまいました。江戸時代になって、長府毛利藩主・秀元によって再建されました。明治維新の時には、隊士の陣営となるなど、中世から近代にいたるまでの数々の歴史を刻んでいる古刹です。仏殿が国宝に指定されているほか、大内義長の墓や、高杉晋作の銅像などもあります。

功山寺・基本情報

住所 下関市長府川端1-2-3

山号・寺号・本尊 金山・功山寺

宗派 曹洞宗

最寄り駅 下関駅、城下町長府バス停下車徒歩10分

書院見学料金 大学生以上300円、中・高生100円、小学生以下無料

書院見学可能時間 9:00~17:00

公式サイト http://kouzanji.org/

※見学料金、見学可能時間などは、事前に最新情報をご確認くださいませ。

功山寺・歴史

後醍醐天皇時代の創建・長福寺

後醍醐天皇の嘉暦二年(1327)に創建されました。山号を金山、寺号は長福寺といい、開山は東福寺聖一国師の法孫虚庵玄寂禅師で、臨済宗寺院でした。正慶二年(1333)、天皇から綸旨を賜り、建武八年には、足利尊氏が、観應二年には足利直冬が土地を寄進するなど、大規模にして荘厳な寺院だったと考えられています。

毛利家の防長経略の際、大内義長が逃れて来たため、この寺院は戦場となってしまいました。義長は、赤間関から海路豊前国に逃れようと考えていたようです。しかし、豊前小倉城主・高橋三河守と三国城主・長野修理亮とが心替りして、三千余騎で待ち構えているときき、もはや命運が尽きたことを悟ったといいます(高橋三河守は義長の身内でした)。長福寺に入り、最後の経文を唱えているときに、早くも毛利方の宍戸・福原勢が押し寄せてきます。大内方はせめて、義長が心静かに旅立てるようにと、必死に防いで時間を稼ぎますが、抵抗空しく殆どが討死してしまいました。

義長はその間に院主を呼び、辞世の歌を詠みます。

玉の緒よ幾夜経るとも繰り返せ 猶をたたまに掛て恨みん

さそふとも何か恨みん時来ては 嵐の外に花もこそ散れ

辞世の句とされるものは二首伝わっていますが、果たしていつ詠まれたものなのか、二首ともに辞世の句であるのか明らかではありません。

時は弘治三年(1557)四月四日。かくして、長福寺は大内氏三十二代滅亡の古跡となりました。

この後しばらく、寺院は衰えてしまいます。(参照:『山口県寺院沿革史』)

嘘だろ。滅亡したのは1551年と習った。当主も三十一代までしかいなかったはずだ。

数が合わない。座敷童じゃん?

毛利家菩提寺・功山寺

慶長七年(1602)、長府藩主・毛利秀元はこの地を訪れ、寺院が荒廃している様を見て心を痛めました。修築事業を執り行った後、父・元清を祀り笑山寺と改名します。また、洞雲寺の開山・金岡禅師を追崇して開山第一祖とし、曹洞宗に改宗しました。秀元は大雲和尚の求めに応じ、慶長十八(1613)にも、増改築を行なっています。慶安三年(1650)十月三日、秀元が亡くなり、智門寺殿功山玄誉大居士と法名したので、功山寺と寺号が改められました(寺号の改称は承応元年、1652)。以降も長府・毛利藩主の菩提寺として、久しく手厚い保護を受け続けました。

文久二年(1862)~明治維新を迎える激動の時代には、隊士の陣営となり、また、山口に下向した五卿の仮舘ともなります。(参照:『山口県寺院沿革史』ほか)

功山寺は由緒ある名刹だが、名称や所在地、宗派は変遷した。

嘉歴2年(1327) 創建。長福寺と号し、臨済宗だった。

弘治3年(1557)大内義長がこの地で自害。

慶長7年(1602) 長府藩主・毛利秀元は長福寺を修復し、父・元清を祀り笑山寺と改名。曹洞宗寺院となる。

慶安3年(1650) 毛利秀元が亡くなる。功山寺と名を改め、長府・毛利藩主の菩提寺となる。

※参考にした本などが多すぎて目茶苦茶になったため、どの本でみたのか確認する術がないけれど、いったん「笑山寺」と改名されたとある「笑山寺」は現在も同じ寺号の寺院があるようで、功山寺入り口案内図に矢印がついていた。寺号、寺地の変遷の問題は、ほかの場所でも嫌と言うほど遭遇したので、こちらもそのケースかもしれない。

功山寺・みどころ

大内義長がここで亡くなった際に、戦闘に巻き込まれたような感覚があるし、説明看板にも「この戦乱によって一時期堂宇の荒廃をみた」と書かれているくらいなので、由緒ある建築物のその後が心配です。結論から言うと、功山寺は重要文化財の宝庫で、仏殿は国宝にまでなっています。付き従う者とてない傀儡当主を倒すための戦闘が、文化財が焼失するような大規模なものとなるはずはないです。荒廃したといっても、焼失したわけではなく、その後は長府毛利家菩提寺として大切にされてきたという経緯もあります。ゆえに、国宝となっていない建造物でも長い歴史を持っているので、注意深く観察しましょう。

正直、見るものは山ほどあって、隅々巡るのはたいへんです。どこにフォーカスするかは個人の好みにより変るので、いくつかに絞れるのなら問題はないですが。

仏殿――唐様建築、国宝

山門、旧境内――下関市指定文化財

大内義長の墓、五卿潜居、高杉晋作挙兵(騎馬像あり)

延命地蔵菩薩――山口県指定文化財

長福寺文書、功山寺文書として、大内氏、毛利氏の安堵状や寄進状などが伝わる

「城下町・長府」として保護された、周囲の景色も美しい

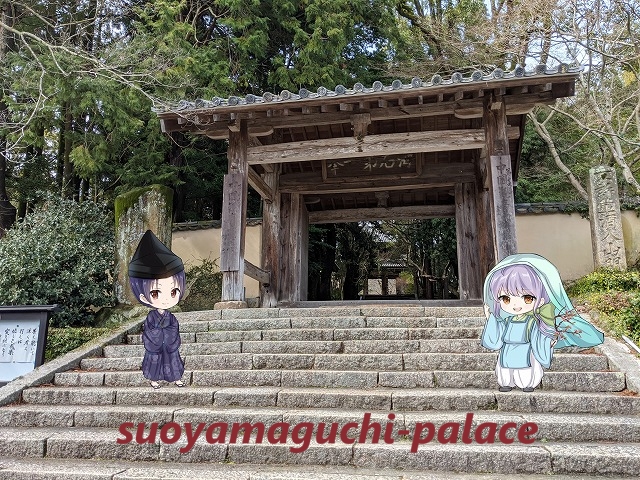

総門

室町時代の建築物。この写真からは見づらいが、功山寺様HPによれば、正面扁額の文字は「海右第一峯」。

山門

下関市重要文化財。説明看板によれば、長享元年(1487)に大風で倒壊した山門を、安永二年(1773)に十代藩主・毛利匡芳の命で再建した、とあります。平成時代に解体修理済み。

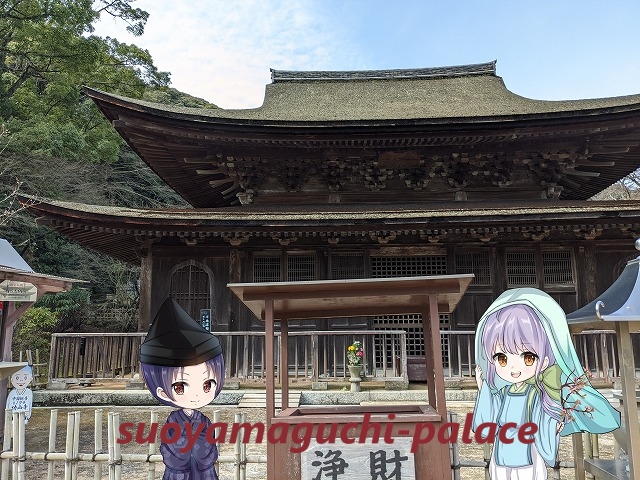

仏殿

仏殿は美しい唐様建築で鎌倉時代の創建(元応二年、1320)。我が国最古の禅寺様式を今に伝えるもの。「国宝」に指定されています。大正時代に解体修理が行なわれ、その際に、創建時により近い姿に修築されました。

回天義拳碑

功山寺は古式ゆかしいと同時に、維新の気質にも溢れたところです。

高杉晋作氏ゆかりのものは、下関市内各所にあるが、ここにも。じつは、颯爽たるお姿の銅像もあるそうですが、見落としました……。

法堂

最初これを仏殿と思いましたが、違っていました。仏殿のほうには、文化財案内看板がありますので、現地では見間違えるはずもないのですが、帰宅後、写真整理時のお話です。

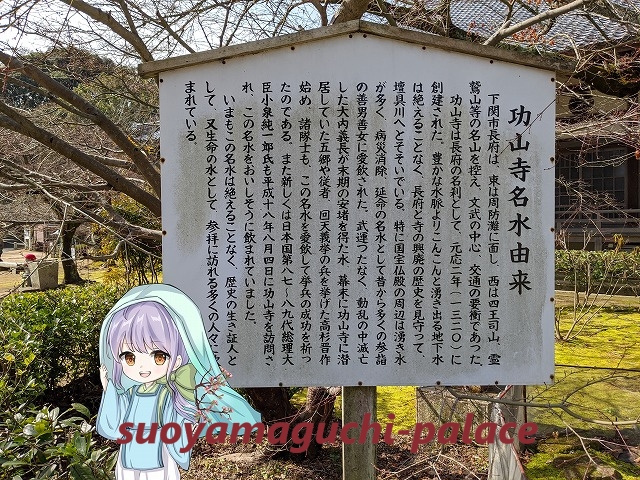

名水

功山寺には名水の由来があります。同じ水を、大内義長も高杉晋作も飲んだのでしょうか……。

立場も時代も、主義思想もまったく違う彼らに共通するもの、それはいずれも、長寿をまっとうできなかった、という点です。

皆に愛されている高杉さんと違って、大内義長のほうは日陰の存在ですが、生きている以上、人は水を飲まなくてはなりません。あるいはここに、二人の接点があるのかもしれません。

延命地蔵堂

惣門を入り、山門の手前にあります。木造地蔵菩薩半跏像は山口県指定文化財。

大内義長の墓

大内義長の墓と伝えられる石塔です。ホンモノかどうかなど、わかりません。自治体さま公式アナウンスなどでも、これらの「墓」の類は、解説文が「……と伝えられる」と結ばれていたり、史跡案内看板に「伝」と付いていたりします。要するに「わからない」「確認のしようがない」ということです。

おまけにこの「墓」ですが、よほど人気がないのか、墓の前には説明看板のようなものはなく(202003訪問時)、墓参に訪れておられた地元の方も、存在をご存じありませんでした。タクシーの運転手さんに写真をご覧いただいた時も、「それじゃないと思うなぁ……(もっと大きいんじゃないのだろうかとか、もっと古そうじゃないのかとか、そういう意味?)」とのお言葉。

わざわざそれだけのために来たのに(山門だの仏堂だのが、来てみたらたまたまスゴいものだった、とか、わけ分らなすぎる観光客……)、もし間違っていたらどうしようもないなぁ……と悶々たる思いでした。冒頭に書いた通り、史跡、文化遺産的に見て、これが確かに義長なる人物の墓なのかどうかは別として、いちおう「そうといわれているもの」はこれである、ということが確認できた時はほっとしました。

申し訳な程度に案内矢印がございますが、唯一これだけです(そもそも、これが見付けられません)。

もちろん、寺院さまの御由緒看板そのたには、きちんと解説してくださってありますし、境内図にも載っておりますので、見付けられないことはないです。また、存在を無視されているわけでも、けっしてございません。

真ん中にある大きなものが、大内義長こと「大友晴英」の墓ですが、左右の二つは最後まで付き従った家来一名と、もう一つは陶家の遺児鶴寿丸のものだとされています。もちろん、これも「伝」がつくと思われます。彼ら二名の墓がここにある逸話はとても有名でして、様々なご本に載っています。

義長(晴英)の墓じたい、知られていないのですから、両脇のものなど、(『観光資源的に』)知られているはずもありません。⇒関連記事: 陶鶴寿丸(陶長房)

ミルがお参りした「大内家当主の墓」トップバッターがこの人のものだった。意図したわけではないけれど。つぎが大寧寺だったので、何となく逆回りになっている……。

長福寺文書と功山寺文書

歴史ある寺社には数々の貴重な古文書が伝えられているけれども、功山寺ももちろん、その例外ではありません。寺院の名前が変っていること、統治者が変遷していること、から二種類の重要文書にわけられます。長府毛利家菩提寺となったのちの文書は毛利家の名で出されたもので、『功山寺文書』として遺っています。

文明八年(1476)には法泉寺さま、明応五年(1496)には、新介さまが安堵状を出しておられ、こうした古文書類が『長福寺文書』として遺されています。新介さまご子息の安堵状は寺院様 HP で見ることができましたよ(202003 時点)。

功山寺(下関市長府)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 下関市長府川端1-2-3

アクセス

「城下町長府」バス停からほとんどの観光資源が徒歩圏にまとまっているため、町並みを見ながら歩くのがいいと思います。

参照文献:『山口県寺院沿革史』、『城下町長府』古川薫先生 新日本教育図書、功山寺様HP、説明看板、下関市様HP(公式観光サイト https://shimonoseki.travel/)

功山寺(下関市長府)について:まとめ & 感想

- 後醍醐天皇の時代に創建されたという古刹

- もとは長福寺と呼ばれ臨済宗だったが、のちに功山寺と名を変え、曹洞宗に改宗

- 傀儡政権の当主・義長が最後に逃れて来たため戦闘によって荒廃(義長墓とされる古墓あり)

- 長府毛利家藩主・秀元が再建し、菩提寺として手厚く保護されてきた

- 明治維新の時にも隊士の陣営となるなどし、高杉晋作ともゆかりが深い

- 仏殿が国宝に指定されている

長府は城下町としての面影を残している趣ある町です。その名も「城下町長府」というバス停を使うと、古い町並みを堪能しつつ、ほとんどの名所・旧跡をまるっと見れてしまいます。ゆえに、ちょっと時間をかけて歩いて回るのが理想です。功山寺は忌宮神社とならんで、長府の有名なみどころのひとつです。

事前知識として「大内義長の墓あり」ということしかなかったので、じつは長府毛利家の菩提寺だったとか、高杉晋作ゆかりの寺院だったとか、まるで知りませんでした。仏殿が国宝だったということすらも。ゆえに、高杉晋作騎馬像などはごっそり見落としています。境内案内図をご覧くださればお分かりになる通り、かなり広大な敷地の寺院さまです。じっくり時間をかけて隅々見られるようなスケジュールをたてておいたほうがよいです。

肝心の(?)大内義長の墓ですが、かなり上のほうにありまして、普通に墓地の中に埋もれています。ココにあるということをあまり主張していないため、やや見付けにくいかもしれません。これが大内義長の墓である、という説明看板の類もないです(202003時点)。正直なところ、傀儡政権当主の墓なんぞより、国宝の仏殿や高杉晋作騎馬像などを見るために行くべきところという印象です。大内義長個人に特に思い入れがない場合(まったくありません)、墓探しに時間をかけるよりはほかの場所をじっくり見たほうがよいと思います。墓じたいもそこら中にある普通にこの時代の墓であり、さして価値あるものではないです。

- 観光地に行ったら、国宝となっているものは全部見て回ることにしています(仏殿を見ましょう)

- 明治維新関連史跡をまわっていて、特に高杉晋作が大好きです(騎馬像見落とさないように)

オススメ度:(基準についてはコチラ)

大友晴英はとにかく、陶鶴寿丸のお墓とされるものがあるから、やはり見なくてはならないです……。