高嶺城跡(山口市上宇野令)

山口県山口市上宇野令の高嶺城跡とは?

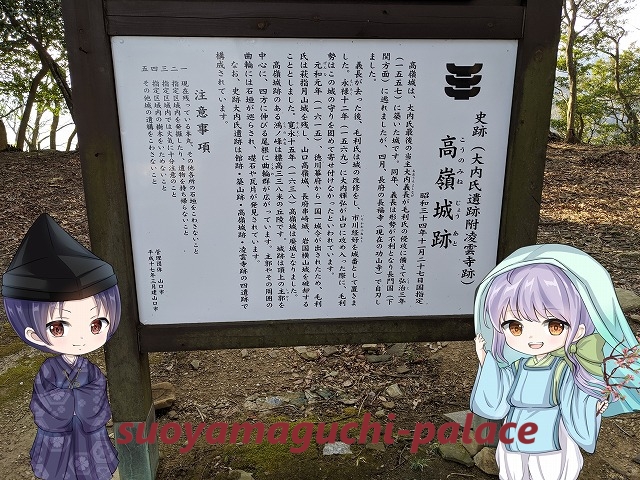

「史跡大内氏遺跡」の一つに指定されている山城跡です。日本城郭協会選定の「続日本100名城」にも選ばれており、国指定史跡でもあります。最後の当主・大内義長が、毛利家の侵攻に備えて高嶺山頂に築城しましたが、城は完成することなく大内氏は滅亡してしまいました。郭跡、石垣、井戸などの遺構を見ることができます。

高嶺城跡・基本情報

正式名称 高嶺城(こうのみねじょう)

別名 高峰城、鴻峰城ほか

形態 山城

標高(比高) 290メートル

築城・着工開始 弘治二年(1556)

完了年 弘治三年(1557)

廃城年 寛永十五年(1638)

築城者 大内義長

廃城主 毛利氏

改修者 毛利元就

遺構 郭、礎石、石垣、井戸、堀切、本丸跡

指定文化財 国指定史跡

大内氏は、その盛時、他に見るが如き城郭は設けなかったといわれるが、大内氏最後の義長は、毛利氏の来襲に備えて、山口市街の西に聳える標高338メートルいまの鴻峯に築城した。弘治2年春のことであるが、翌3年3月、毛利氏来攻の際、一時これに拠ったが、守り難きを察して長門へ遁れ落城した。高嶺城といい、高嶺はまた高峯、鴻峯とも書かれ、岳山とも称された。急峻な崖をめぐらした独立状の丘陵であって、その頂上部に、稜線上に階段状に郭を連ね配し、その最奥部、最高所に本丸を設けている。本丸は石垣をめぐらし、郭の所々にも石垣がある。眼下に山口とその周辺を収め、中世的山城として典型的なものである。大内氏滅亡後、山口は毛利氏の手中に入り、毛利氏もこの城を使用し、城番を置き、元和元年に至って廃した。大内氏は完成しないうちに放棄したといわれ、にわかに現存の遺構のすべてを大内氏に帰することはできないが、地形等より見て大内氏の旧を十分偲ぶことができる。

※「高嶺城跡」解説部分のみを抜粋、史跡指定データは凌雲寺跡に引用出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/2431

大内氏遺跡附 凌雲寺跡(国史跡)

高嶺城跡・歴史

略年表

弘治二年(1556)、大内義長が毛利家の防長経略に備えて築城。

弘治三年(1557)、義長が長門へ逃れ落城。

大内氏滅亡後も、毛利氏が城番を置くなどして利用。

元和元年(1615)、江戸幕府の一国一城令により、破却決定。

寛永十五年(1638)、廃城

堅固な要害の城

御薗生翁甫先生の『防長古城趾の研究』には以下のように書かれています。

山口市街の北に聳え、古城ヶ岳・大蔵山を右にし、兄弟山・向山障子ヶ岳を左にす。山容頗る秀麗であるが、何れの方面より登るも急峻である。

(中略)

比較的傾斜の緩なる南の尾ばへを段々に切り平らして、頂上に至って小平地とし、その急峻なる東南二方に高き石垣を組み、ここには建造物があったものと見え、頂上より下東側の一段低い所に古井が残っている。また西側へかけて小平地がある。

「何れの方面より登るも急峻」というから、まさに天然の要害。

周知の通り、大内氏館跡は城郭ではなく、単なる守護所。政庁と雅な当主の居館および宴会場としての役割は果たしても、他国からの侵攻に備えて楯籠もる「砦」的用途はまったくなかった。それでも何の不自由もなく、数百年の栄華を保つことができていたのは、大内氏の勢力が他を圧倒しており、攻め込んでくる者たちなどいるはずもなかったからかと。しかし、それでは戦国乱世は生きていかれない。案の定、最後の当主はあまりにも何もしなかったために、家臣が叛乱を起こして倒されてしまいました。このような「想定外」なことに仰天し、さすがに「館」では堪えきれない、と悟ったのか、雅な殿様は付近の法泉寺に逃れたりします。けれども、館よりはマシでは? と望みを託した寺院もやはり、持ち堪えられませんでした。

かくして危機管理能力のない最後の当主は退場しますが、時既に遅く、のちの傀儡政権当主も毛利家に倒されてしまいました。ただし、この時は、「館は役に立たない」という認識があったので、いちおう防御のために準備を始めていました。それが、この高嶺城ですが、いかんせん、毛利家の侵攻が電光石火だったから、築城は間に合いませんでした。

ただし未完成に終わる

御薗生翁甫先生のご本によれば、「弘治二年春」に築城を始めましたが、翌年の「二月中旬」、大内義長とその腹心・内藤隆世とは、未完成と知りつつ、高嶺城に楯籠もるほかなくなります。元々毛利家の攻撃から身を守る役には立ちそうもない大内館でしたが、内藤自身と彼と対立した杉重輔との戦闘によって火災に遭ってしまい、義長は付近の今八幡宮に仮住まいを余儀なくされていました。築城の工事を継続しながら、未完成の城に入っているという明日をも知れぬ状態の中、最後の望みを託した右田ヶ岳城の右田隆量はそそくさと毛利家に降伏し、山口に攻めてくる始末。そのほかの家臣も大差なく、降るか逃げるかどちらか。しかも、未完成の城内は糧食すら尽きてきたので、義長主従は城を捨てて長門国へと逃れて行きます。大内氏とこの城との関係はここで終わり。

「四月」(同上)、大内氏が滅びた後、城は毛利家の手で完成します。城には城番が置かれ、城としての機能をきちんと果たすことができるようになったのです。防長を手に入れた毛利元就は九州の大友家と戦を開始。永禄十二年(1569)、毛利家は筑前・立花城を手に入れ、元就・隆元父子は長府に在陣していました。そんなときに、大友家の援助を得た大内輝弘が渡海してきて、山口にまで侵攻します。この城が真価を発揮したのはむしろ、この時なんじゃないかな、と思うのです。大内輝弘が撃退されて、大友宗麟の企みが潰えたことは周知の通り。

せっかく完成した城は、江戸幕府の命令で、破却処分となります。同じ時期に同じ命令によって役割を終えた城は全国に数え切れなかったでしょう。山城ですので、砦みたいなものだと思われ、近世の城郭建築とは違います。美しい天守閣があったわけでもなし、天下泰平になったのなら、もはや不要のものではありました。

高嶺城跡・概観

結局の所、大内義長のもとでは城は未完成だったので、大内というよりは毛利家の城です。御薗生翁甫先生も、毛利元就の「補築」工事を経ているから「最初の規模を知るに由なきも」云々と書いておられました。しかし、郭跡その2の案内プレートには、毛利家が手を加えた部分は少なく、大内氏時代の築城方式の遺構云々と書かれています。なお、出土品の中には「大内菱」のついた鬼瓦などもあるといい(参照:『山口県の歴史散歩』)、そこも、大内氏の城である、という証左になっているのかも。そもそも、城主が次々入れ替わる例など、近世には多いわけで、何を以て「メインの」持ち主を決めるかなど、気持ちの問題とも感じます。毛利家の城ならば、「大内氏遺跡」には入らないはずなので、自治体の認識としてはそうなのでしょう。

義長の時に、築城工事がどこまで進んでいたのかなどは、考古学的発掘調査の結果を見るしかありません。歴史民俗資料館などに行けば、資料は山と揃っています。ただし、素人が見ても、城の縄張り図などは正直、よくわかりません。現地でここが何たら竪堀群です、とか教えてもらってもどこがそうなのか、何のことなのかわからないのだから、資料を見ても意味はなさそうです。

義長期のすがた

わからないなりに、資料を拝見してまとめると、発掘、測量調査などの成果から推測される当時の城のすがたというものは、だいたい以下のような感じとなります。

頂上部や稜線上に階段状に連ねた郭。

最奥部、最高所に本丸。

本丸や郭の各所に石垣。

山頂部などから中世末~近世初頭の瓦が出土 ⇒ 瓦葺の建造物の存在が推定される。

居館側の東側山麓部から頂上にかけての郭、登城路の遺構 ⇒ 居館との連続性を意識させる。

主郭北西平坦面縄張 ⇒ 凌雲寺方面を意識させる。

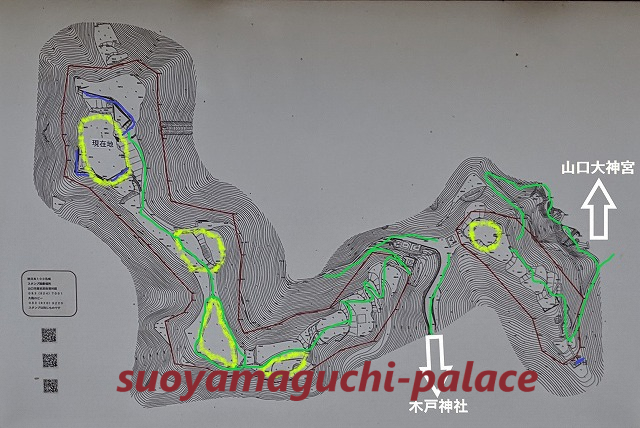

おおよその目安として、黄色で囲ったところが、「郭」。青色が石垣で、緑色が道。御薗生翁甫先生の「段々に切り平らして」と、発掘調査資料の「階段状に連ねた」は同じ意味でしょう。頂上に至るまでに、五か所もの郭が確認されています。

もしも完成していたら……

頂上からは山口市内が一望でき、高嶺を全体的に利用した壮大な山城であったと考えられるそうです。しかし、どれだけ立派な城であったとしても、プランだけで完成しなかったのならばまったく意味がありません。未完成なままの城に籠らねばならなかった主従は、どれほど無念だったことでしょう。

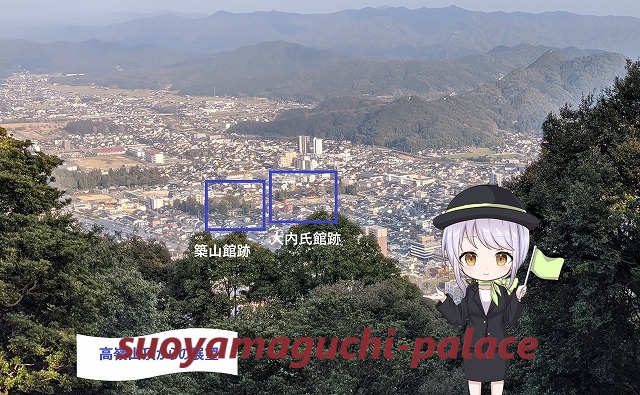

写真だとかなり分かりづらいが、山頂からは、遥かに大内氏館跡と築山館跡を望むことができます。頂上に展望案内の説明プレートがあるので、それを参考に現地で目をこらしてください。八坂神社の鳥居まではっきり見えます。

発掘調査の先生方が仰っておられる「居館との連続性」というのはコレのことだと思われます。確かにココは、山口、大内氏館の詰めの城的に使われる予定だったんだな、ということがよくわかるんです。

高嶺城跡(山口市上宇野令)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0091 山口市上宇野令

鴻ノ峰頂上(山口市街北西、標高338m)

アクセス

最寄り駅 山口駅から車で10分(※山頂までは行けません)

ルート・登山道 木戸神社から、山口大神宮からという二つのルートがあります。

ルート案内

鴻ノ嶺登山道入口

山口大神宮にある登山道入口です。岩戸社と途中まで共通。

おとどい山リフレッシュロード

行けるところまでは車で、と楽をすると木戸神社方面からのルートになります。御薗生翁甫先生が書いておられた「兄弟山・向山障子ヶ岳を左にす」の「おとどい山」に向かう道でもあるので、その看板がありました。

普通にハイキングコースっぽいですが、こちらも山ですし、城跡もあるので改めての登山となるでしょう。

高嶺城跡 駐車場(最終)

車で来ることができる最終地点。駐車場に車を置いて、500メートル歩くだけですみます。

郭跡(その1)

map でわかる通り、右手のほうに一番最初の郭(郭跡その1)があります。看板と城跡碑があります。看板は山頂にもありますが、微妙に違っていてこちらのは「地形図」付きのもの。

山口大神宮から歩いてきた人もここで合流です。

郭跡その2

山頂までの中途。残り200メートルの看板付近。「広大な郭」という説明プレートがあります。

山頂(主郭)

無事に到着すると、看板(こっちのは縄張り図付き)と城跡碑、説明プレートがあります。

なんで本丸の石垣とか、建造物の痕跡とかないの?

ごめん……。500メートル歩くだけでへとへとになり、気付かなかった……。もう一度来るから許して。

参考文献:『防長古城趾の研究』、山口市教育委員会「史跡大内氏遺跡保存活用計画」2019年 PDF、国指定文化財等データベース(文化庁)

高嶺城跡(山口市上宇野令)について:まとめ & 感想

- 史跡大内氏遺跡のひとつ。最後の当主・義長が築城したが、未完成に終わった

- 義長は城を棄てて逃亡。長府で自害して、大内氏は滅亡する

- 城は毛利家に引き継がれたが、江戸時代に廃城となった

- 城跡には山口駅から車で行くことができるが、山頂まで500メートルは歩かねばならない

- 郭跡、石垣、井戸などの遺構を見ることが可能

城跡巡りが大好きな方にはとても楽しめる場所であることは保証します。実際、多くの「純粋に城跡マニアです」という方々とすれ違っています。日本百名城だのに選ばれていたり、国指定史跡になっていたりで、それらの方々からしたら、絶対に外せない訪問先の一つでしょう。

しかしながら、興味のない方々にとってはただの山です。実際、地元のタクシー運転手さんですら、ご存じないケースがありました。お名前を忘れちゃった、みたいな感じでしたけど。面白いものを見たいと思う人、多いんですね。何やら忘れましたが、県庁近くの城跡とかいうのにお客さんを乗せて行ったことあります、的な。もしかして、高嶺城跡でしょうか? とお伺いしたところ、ああ、それです。みたいな。

正直、山と登った城跡の中で、ここは特段面白いとも思えませんでした。自治体さまが一生懸命誘致されているなぁ、というのはひしひしと感じますので、応援したい気持ちにはなるのですが。見落としたもの多数でもあり、いつでも来れそうなことから再確認に行くべきと思っていますが、一番最後でいいかな、と感じています。その程度の思い入れです。

大内氏の時代には近世城郭ではなく、中世山城の頃でしたので、城跡遺構ってあったとしても、無視されています。ガイドさんにお伺いしても、たとえば姫山城跡だのそういうの、何もない。ただの古代の狼煙台かなんかでしょう? のような反応でした。恐らく、本当に、何もなくてただの山となっているものかと。他県でも、ガイドさん的には、ガイドがご案内するような場所ではありません、というお答えが返ってくるところ、たくさんあります。そもそも、「敵に攻め込まれる」などということとは無縁の大勢力だったので、城なんて要らなかったと思ってます。それでもいちおうあった、って程度かと。

高嶺城跡はそのような現状(城跡史跡が少ない)の中では稀有な存在です。しかし、これはあくまでも、近世に半ば突入しかけていた滅亡後のシロモノであって、大内氏歴代とは無関係です。大内義長とかに関心がある方はどうぞ、という気分です。さらにいうと、確かに大内氏時代の何らかの痕跡はあるのかもしれませんが、彼ら(大内義長と内藤隆世)は城を完成させることができなかったのです。その意味で、これは毛利氏の城だと考えています。きちんと整備して完成させ、使用していたのはそっちです。今その典拠を忘れてしまったので、無根拠みたいになりますが、残っているのは毛利氏時代の城としての痕跡と明記されていた研究者の先生もおられたかと。

きわめて個人的な意見となりますが(感想文なので、許されるでしょう)、ここを「大内氏史跡」とするのは無理がある、と考えています。自治体さまのお気持ちは痛いほど伝わりますが(城がない大名家なんて宣伝しても城跡マニアを呼び込めないから)、凌雲寺跡はとにかくとして、龍福寺も建てたのは毛利隆元です。最後の当主が祀られているという点で、強引に関連史跡に入れることに特に意義はないですが。というようなわけで、二度も行く必要性は感じない次第です。

登山口までは駅から町歩きも可能。車に乗りたければタクシーも使えるし、バスも出ている。とても行きやすい場所といえます。

問題は登山道です。基本はきちんと整備されており、特に危険はありませんが、自然の地形を大切にしているため、コンクリートの石段やスロープを設けてはおらず、普通に登山道となります。山登り初心者でも問題なく行けましたが、四つん這いになったり、滑ったところはありました。

歩きやすい服装で、安全には十分に気を付けてご訪問ください。特に、登山は苦手、まったくの初心者という方は、山口大神宮から行くことはオススメしません。なるべく行ける所までは車を使ってください。

ははは。タクシー使って楽ちん。500メートルくらい軽いー

500メートルを侮ってはいけません。平坦な道ではなく山道ですから、そんなに軽くはないです。恥を忍んで申し上げますが、山口大神宮の登山道からは滑落して、本人は無事でしたが、スマートフォンは壊れました。「魅力度」だけのために向かっていて、城跡の達人ではないため、かなり苦しい道行きとなりました。

【更新履歴】20250721 テーマ変更によるレイアウト調整、文体の変更、国指定文化財等データベースへのリンク、参考文献追加