一の坂川(山口市後河原中後河原)

一の坂川・基本情報

所在地 〒753-0083 山口市後河原中後河原

椹野川水系の二級河川。仁保川などとともに、椹野川に合流する支流の一つである。

一級河川、二級河川って、河川案内看板のところによく書いてあるけれど、いったいどこがどう違うのか、この機会に調べてみました。

河川は上流部から小さな河川が合流し、この合流を繰り返しながら徐々に海へ向かうにしたがい、大きな河川となっていきます。これら一群の河川を合わせた単位を「水系」と呼んでいます。

1965年に施行された河川法によって、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定されたものを「一級水系」と呼んでいます。一級水系に係る河川のうち河川法による管理を行う必要があり、国土交通大臣が指定(区間を限定)した河川が「一級河川」です。「二級河川」は、一級水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で、河川法による管理を行う必要があり、都道府県知事が指定(区間を限定)した河川です。

一級河川と二級河川とは、水系が違うので、同じ水系内に一級河川と二級河川が併存することはありません。このため埼玉県や滋賀県などには、二級河川がありません。一般的には、一級河川の方が規模も大きく、洪水等による災害が発生した場合の被害が大きいといえます。

(中略)

二級河川の定義で、「公共の利害」とは、国土保全上又は国民経済上という利害の及ぼす影響について量的な差異があるのみで、質的な差異はありません。 河川は上流部から小さな河川が合流し、この合流を繰り返しながら徐々に海へ向かう にしたが い、大きな河川となっていきます。これら一群の河川を合わせた単位を「水系」といっています。出典:国土交通省ウェブサイト:「川と水の質問箱 よくある質問とその回答(FAQ)Q1.一級河川と二級河川の違いは?」より一部省略して引用。

(https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/iken/question/faq_index.html)

というようなことから、椹野川水系の二級河川である一の坂川は、国土交通省ではなく、山口県が指定した河川、ということになりますね。

一の坂川・歴史

大内弘世が本拠地を山口に移した時、この川を京都の鴨川になぞらえて町づくりを行なったといわれています。川岸には今も弘世の町づくりの頃からの町並みが残されている場所があり、とても奥ゆかしい古都の趣を堪能できます。

四季折々に様々な風情を見せてくれるこの川は山口市民に深く愛されていますが、中でも、春の桜、夏の蛍は格別で、全国区でも有名。町中を流れる河川が、このように美しく整備されている例はとても珍しく、山口市民の誇りです。

人々が一の坂川を自慢するのには理由があります。それは、この川が市民と自治体とが協力して現在のような姿に整備されたもので、その保存活動は今も続けられているためです。

具体的には、氾濫などの「公共の利害」に影響する災害を防止し、なおかつ、歴史ある川の風景やゲンジボタルの住みやすい環境を守るという護岸工事が行なわれていることを指します。

すでに整備されている川を見ていると、まったく想像することはできませんが、かつては豪雨によって氾濫することもありました。そこで、自治体は市民の生活を守るため、河川の改修を行なうことを決めます。しかし、安全第一の工事を優先すると、ホタルの生育に影響し、歴史的町並みが残る外観も失われてしまう恐れがありました。あれこれ議論が重ねられた結果、地元の人々の川を守りたいという願いを取り入れた、「ホタルも生棲できる工法」による護岸工事が実現したのです。

かつては全国いたるところに、ホタルは普通に棲息していたとききます。しかし、いつの間にか普通に棲息している生き物ではなくなってしまいました。生まれてこの方、ホタルなんて見たことがないから、非常に珍しいという思いしかなく、ホタルが乱舞する夏の一の坂川の話を聞くと羨ましくてなりません。

どうやらホタルというのはかなりデリケートな生き物であるらしく、棲息に適した環境にはあれこれの条件があるようです。なので、氾濫防止のためだけを考えホタルの生育を無視した工事を行なったり、生活排水にまみれて汚れた川の水を、どうせこんなものだ、と放置していたらホタルはそのうちいなくなってしまいます。逆に言うと、一の坂川ではホタルの生育に配慮した川の整備を徹底しているから守られているのであって、それらはすべて、地元の人々の努力によるものであるということ。

「山口ゲンジボタル発生地」という説明看板によると、「ゲンジボタルが住む川」の条件として五つあげられています。

一、水深と流れがホタルに適したものである

二、水辺に産卵をする場所がある

三、川土手にサナギが潜り込める場所がある

四、成虫が飛べる場所がある

五、休むことができる草木がある

一の坂川の水深や流れの速さは、上流の一の坂ダムによって制御されています。なので、一の条件は常に保持されています。そして、二~五の場所は当然、意識して造られているのです。川の水や川岸が汚れないように、定期的な清掃活動はもちろん、それでもなお、たくさんのホタルが育ってくれるようにと、幼虫の飼育と放流も行なわれています。

きれいなホタルを見るためには、これだけの努力が必要なんだね。俺も見てみたい……。

夏になったらまた来ようよ。

看板にもあるように、山口市のホタルは国指定の天然記念物に指定されています。国家お墨付きのものなんです。

山口ゲンジボタル発生地

ふりがな : やまぐちげんじぼたるはっせいち

種別1 : 天然記念物

指定年月日 : 1935.12.24(昭和10.12.24)

指定基準 : (二)特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

所在都道府県 : 山口県

所在地(市区町村) : 山口

詳細解説:げんじぼたるノ發生地トシテ古来著名ナリ六月上旬其ノ羽化最盛期ニ達シタ刻八時頃飛ビ交ヒテ美観ヲ呈ス出典:国指定文化財等データベース(文化庁)

https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/401/2409

一の坂川・みどころ

言うまでもなく、春の桜と夏のホタル。でも、シーズンオフに訪問してしまったとしても、きれいな川の流れや、古い町並みを楽しむことができる。川沿いに法泉寺さまや国清寺さまの歌碑があったり、山口十境詩の詩碑があったりするほか、たくさんある橋を一つ一つ確認することも面白い。

河畔の森

洪水から河畔を守るために植えられた樹木が公園のようになっている。一の坂川の流れを見ながら、木々の中を歩いて行くことができる。町中を流れる河川付近に、このような樹木の公園があることはきわめて珍しい例だとか。説明看板によると、これらの木々には百年以上前に植えられたものもあるという。

山口十境詩・「虹橋跨水」

「虹橋、水に跨がる」

「澗底螢」歌碑

『拾塵和歌集』に収められた和歌の碑。

「螢」歌碑

『大内盛見詠草』に収められた和歌の歌碑。

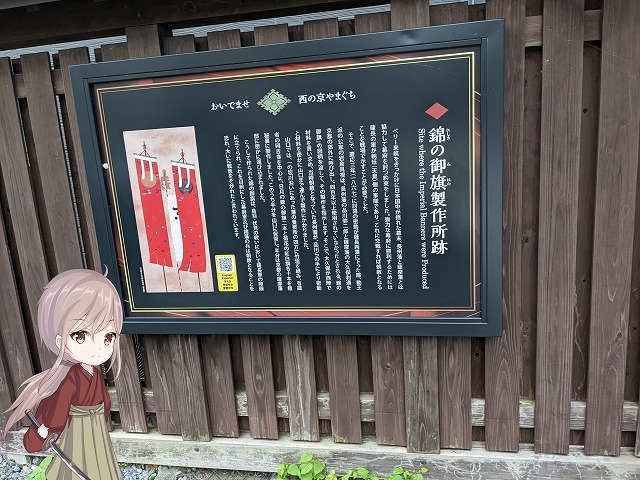

錦の御旗製作所跡

明治維新関連史跡。看板説明にあるとおり「錦の御旗」を製作していた旧跡です。幕府軍と戦った長州藩の方々が御旗を掲げると……。幕府方は畏れ多いことと攻撃することもできなかったと。足利将軍家から御旗を得ることで大義名分を得て九州の凶徒討伐をしていた大内氏の当主を思い出しますが、将軍家の御旗とは格が違います。凶徒ならぬ幕府方は散り散りになったということです(想像)。

ひとつばし

こちらは現在も現役で活躍している橋ですが、明治維新期からの興味深い言い伝えがございます。地元のガイドさんにご教授いただかなければ、通りすがりの観光客には気付くこともないであろうごくごく普通の橋のひとつなのですが。橋の名前は「ひとつばし」と言います。恐らくは、何本もの橋を架けているうちに面倒になって、「ひとつばし」「ふたつばし」のような通し番号にしたんだろう、と思われた方、残念ながら違います。

一つ橋はありますが、二つ橋、三つ橋……とは続きません。一つ橋しかないんです。ひとつばし=一橋、つまり、幕府最後の将軍の姓(=徳川慶喜、一橋家出身)なのです。ということは……。

ふはは。俺、一橋を踏んづけてやったよ。

……というようなことになるわけです。一日にどのくらいの通行量があるのかわかりませんが、毎日毎日人々が橋を渡るのですから、そのたびに踏まれていますね。

何なんだ? 一橋って誰なんだよ? 足利の一門なのか?

君たちの頃とは、将軍の家も変ってるんだよ。目茶苦茶簡単に言えば、山口県の人たちと敵対していた側の親玉だね。

へへへ。俺も踏んづけた!

どなたが思いついて命名なさったのか不明ながら、すごいことになっております。一日にこの橋を渡る方々がどのくらいおられるかわかりませんが、橋を渡るたびに「踏みつけられて」おります。そして、それは、令和の御代に至ってもかわることはないのでした。関ヶ原の恨みって怖すぎますね。同様に、東国の政権は好きではないので、思いっきり踏みつけてきました。

一の坂川(山口市)の所在地・行き方について

所在地&MAP

所在地 〒753-0083 山口市後河原中後河原

※Googlemap にあった住所です。

アクセス

河川であるだけに、アクセスできる場所は大量にあり、ココとはいえない。山口駅から町歩きをしながら見て歩く感じです。

参考文献:国土交通省様HP、現地説明看板、ガイドさんの解説、国指定文化財等データベース(文化庁)

一の坂川(山口市)について:まとめ&感想

- 椹野川水系の二級河川。仁保川などとともに、椹野川に合流する支流の一つ

- 大内弘世が町づくりを行なった際、この川を京都の鴨川になぞらえたという逸話が有名

- 春の桜、夏の螢と四季折々に様々な風情を見せてくれ、古都・山口の奥ゆかしい趣を今に伝える

- 美しい町並みを守るため、自治体と市民が一体となって整備に努めている。ホタルの飼育などはその代表例

- 河畔には、大内盛見、政弘の歌碑から、明治維新の史跡まで多くのみどころがある

- 山口十境詩「虹橋跨水」も詠まれている

- 錦の御旗製作所、「一つ橋」の逸話は秀逸

古都・山口の美しい町並みの魅力は数えきれないほどです。その中で、一の坂川の流れが、重要な構成要素のひとつとなっていることは間違いありません。全国各地にある「古都」と呼ばれる町々も、近代化によって市街化されていったのは時代の流れとして仕方ないことです。けれども、それぞれの「古都」は、かつての趣を保全するために、数々の取り組みによってその町並みを守っています。

山口市内にも、市民の皆さまの居住地が普通に存在します。商業地域もございます。それでも、中世から続く、古都の奥ゆかしさが失われていない稀有な風景がそこここに残されています。ことに、一の坂川の流れに沿って歩いていくと、その思いは強くなります。何より川が美しい。春の桜、夏のホタルを拝見していない状態でそう感じているのですから、桜やホタルの季節に訪れたら、どんなに素晴らしいものか、想像もつきません。

自宅付近の汚れた川を眺めることなどほぼありませんが、敢えて目を向けるとショック甚大となります。一の坂川に近い場所には、様々な説明看板が立っています。河畔の美しさについての解説や歴史解説と並んで、河川を守る自治体と市民の皆さまの取り組みについてのものも目立ちます。美しい川を守り伝えて行くのも簡単なことではないのだと感じた次第です。山口市民が自慢する一の坂川が、最もその美しさを発揮する春の桜と夏のホタルの時期に、ぜひともお伺いしたいと思いました。旅行代金が高い時期ばかりであるのが、辛いですね……。

昔も今も変らない町並みの美しさ。未来永劫そうであって欲しいね。

そうだね。ミルたちが、美しい景色を楽しむことができるのも、山口という町を愛する市民の皆さま方の努力の賜物だよ。感謝しなくてはいけないよね。

【履歴】20250721 テーマ変更によるレイアウト調整、国指定文化財等データベースへのリンク、参考文献追加