陶の城は、周防山口館【大内庭園~雅の宴~】のコンテンツの一部です。【大内庭園】では、本家と山口(市内中心)の話題をお伝えしておりますが、ここでは分家・陶の一族と、その地盤・周南市(若山城跡付近)、終焉の地・宮島(含む廿日市市、広島県全般)について書いています。詳しくは ⇒ このサイトについて

お知らせ

本業優先のため、本年六月までの間、リライト、更新がほとんどできません。皆さまにご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。記載の観光資源の最新情報につきましては、関係する観光協会さまへのお問い合わせなどで、必ずご確認をよろしくお願い申し上げます。

陶のくに風土記

陶氏館跡(周南市下上)

大内氏の分家・右田氏のそのまた分家・陶氏の館跡地。遺構と思しきものは何ひとつない。あるのは地元の方々が造ってくださった記

龍文寺(周南市長穂門前)

大内氏重臣・陶一門の菩提寺だったが、滅亡後も毛利家の手厚い保護を受け、現代に至る。「扶桑第二の吉祥山」といわれる西国最大

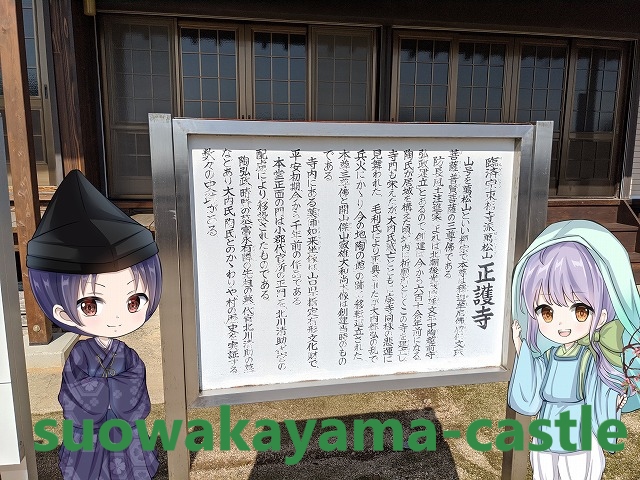

正護寺(山口市陶)

陶氏の名字の地。富田に移るまでのわずかな期間だがここに居館があり、本拠地だった。陶晴賢分骨塔があるほか、明治維新の志士・

建咲院

陶興房が両親のために建立した寺院。毛利元就寄進建咲院什物で有名。徳山毛利家歴代ゆかりの寺院。「建咲院の板碑」や興房の墓も

みやじま・えりゅしおん

浦々の神社(広島県廿日市市宮島町)

「七浦巡り」がやりたい~というわがままな願いが叶い、地元の方のご厚意により船で宮島をぐるりと一周。浦々の神社すべての写真

「厳島合戦跡」全看板

宮島にある厳島合戦について記した立て看板を集めました。読むだけで、歴史を変えた合戦のあらましがバッチリわかる素晴らしい名

御山神社(広島県廿日市市宮島町)

弥山山頂付近に鎮座する厳島神社の境外摂社。市杵島姫命を中央本殿に、その左に田心姫命、右に湍津姫命の本殿を「品」の字型に配

みやじまの歴史(入門編)

宮島検定を目指すミルと五郎が『宮島本』の整理ノートを作りながら、通史をまとめています。ほんのさわりから、だんだん難しくな

陶のくにの人々

陶弘詮(右田弘詮)

『吾妻鏡』の蒐集・書写で著名。現在の「吉川本吾妻鏡」である。陶家出身だが、右田家を継ぐ。後に旧姓に復した。孫は毛利家臣。

陶興房

大内義興・義隆二代に仕えた重臣。文武両道に優れ、人柄も立派な忠義の人として知られる。常に義興の傍らにあり主を支え続けた。

陶弘護

応仁の乱で父が戦死。主・政弘不在の分国で、その伯父・教幸が起こした叛乱を見事に鎮圧。十六歳にして救国の英雄となった。

陶興昌 二十代半ばで早世・陶氏嫡流断絶か!?

陶興房の子。安芸国に従軍中、病に冒されて早世。『陰徳太平記』や系図但書には、優秀すぎるがゆえに、主・義隆を悪し様に言う我

はつかいち町歩き

地御前神社(広島県廿日市市地御前)

広島県廿日市市に鎮座する、厳島神社の外宮。有名な厳島神社管弦祭の御座船が渡御する所でもある。厳島合戦の時、毛利元就がこの

宮迫明神社(廿日市市宮内)

市杵島姫命をお祀りする神社。『宮島本』に普通に載っているのに、地元の人もご存じない幻の神社(行ってみれば、なんだ、あそこ

洞雲寺(廿日市市佐方)

広島県廿日市市の曹洞宗寺院。藤原姓厳島神主家が、金岡用兼を招いて建立した菩提寺。友田興藤、桂元澄、毛利元就の四男・元清夫

宮内天王社(廿日市市宮内)

起源は神武天皇の東征まで遡るという。明治期、付近の神社を合祀して八坂神社となるも、氏子の方々の希望で慣れ親しんだ旧名にも