広島県廿日市市佐方の洞雲寺とは?

厳島神主家・藤原教親、宗親父子が開基の曹洞宗寺院です。陶氏菩提寺・龍文寺(周南市)の金岡用兼を開祖として招いたことから、陶家とも関わりのある寺院と言えます。

金岡用兼は、当時名僧として知られた人で、陶家や厳島神主家のほか、細川家とも関わりがありました。また、宮島の包ヶ浦には、金岡用兼ゆかりの湧き水があり、洞雲寺の金岡水と繋がっているという言い伝えもあります。

用兼はじめ、大内、毛利、厳島神主家などに関連する多くの文化財を所蔵するほか、藤原姓厳島神主家の菩提寺として、その歴代の墓所、毛利家重臣・桂元澄、元就の四男・元清とその夫人などの著名人の墓が多数あることで知られています。

洞雲寺・基本情報

住所 〒738-0001 廿日市市佐方1071−1

山号・寺号・本尊 応龍山・洞雲寺・釈迦如来

宗派 曹洞宗

洞雲寺・歴史

鷺の森(新興住宅地北方)の麓にある、曹洞宗寺院。長亨元年(1487)、厳島神主・藤原教親、宗親父子が創建した菩提寺。

開祖・金岡用兼は陶氏菩提寺・龍文寺の僧侶。用兼は名僧として著名であり、これ以外にも、本山永平寺・諸伽藍の復興をしたほか、阿波国守護・細川成之の帰依を受け、丈六寺と桂林寺(ともに阿波国)を管轄していた。

藤原氏は代々菩提寺として、当寺院を保護し領地を寄進。大内義興が足利義材を奉じて上洛した際、藤原氏もこれに従ったが、在京中に当主が病で亡くなってしまう。これを機に、厳島神主家の跡継ぎを巡って争いが勃発。大内義興は彼らの争いを認めず神領に配下を城番として入れるなど、半ば直轄領化してしまった。

これに不満を覚えた神主家身内の友田興藤は大内氏に対抗し、桜尾城の城番を追い出し神主を自称。以降、義興、義隆二代にわたり、大内氏と厳島神主家との争いが続いたのだった。ついに大内氏に敗北した興藤の墓はこの寺院にある。いっぽう、興藤を倒した大内義隆は、家臣の陶晴賢が起こした政変によって命を落とし、その陶晴賢もまた、毛利元就との厳島の合戦に敗れて亡くなった。彼の墓もまた、この寺院の中にある。

神主藤原氏、大内氏、ついで毛利氏に手厚く保護されたおかげで、寺内には多くの貴重な文書類が今に伝えられることになった。⇒ 関連記事:厳島神主家、桜尾城跡

洞雲寺・みどころ

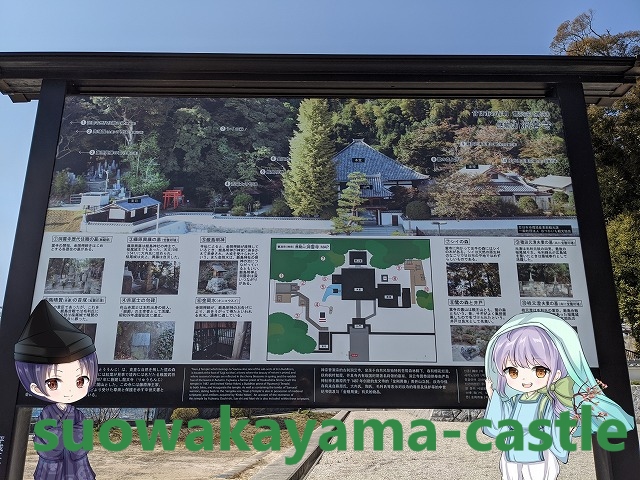

寺院入口にある案内板には、貴重な文化財がどこにあるのか詳細に記されているので、見落とすことはないだろう。まずは案内板を撮影して地図代わりに持ち歩くのもいい。

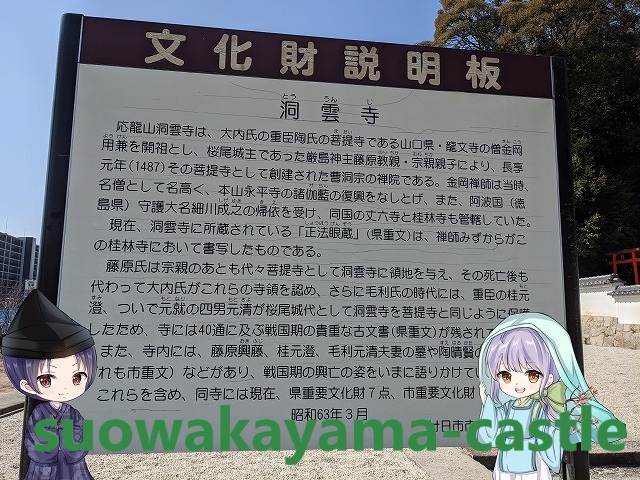

具体的にどのような文化財があるかについてはこちらの看板に詳しい。

「文化財説明板」と『宮島本』から主な文化財についてまとめると以下の通り。

県重要文化財:「絹本着色 金岡用兼禅師像」 「金岡用兼禅師関係遺品」 「洞雲寺文書(藤原神主家、毛利元就などの帰依を示す文書)」 「洞雲寺本正法眼蔵」 ♯ 「金岡禅師の袈裟・物鉢・長杖」「戦国期の古文書40通」ほか

市重要文化財:「木造三十三観音像」「木造厨子入釈十六羅漢像」 「塼仏」ほか。

市指定史跡:「陶晴賢の墓」 「毛利元清夫妻の墓」 「桂元澄の墓」いずれも昭和50 (1975)年指定

♯洞雲寺所蔵「正法眼蔵」⇒ 金岡用兼みずからが桂林寺で書写したもの。

「藤原(友田)興藤」の墓

メモ

金岡用兼:きんこうようけん、室町・戦国期の禅僧。讃岐国の人。洞雲寺の開基。

桂元澄:かつらもとずみ、毛利氏重臣。厳島合戦の前後桜尾城主をつとめた。

毛利元清:もうりもときよ、穂田元清とも。元就の四男。 桂元澄の後をうけ桜尾城主となり28年在城した。

本堂

「金岡水」

上述の通り、当寺の文化財は開基の金岡用兼禅師関連のものが極めて多い。そして、この金岡禅師は宮島にもゆかりがある人として、『宮島本』の人物欄に載っている。

洞雲寺本堂の脇には、「金岡水」とよばれる湧水がある。金岡禅師が厳島明神のお告げにより、岩を穿って得た名水で、湯茶に向いているということだ。『宮島本』はこれを、決して涸れることのない霊泉と表現している。じつは、宮島にも「金岡水」がある。こちらは、金岡禅師が杉之浦で座禅をしていたら、水が湧き出てきたという伝説だ。こちらの水も、決して絶えることがなく、二つの「金岡水」の水脈はつながっているのだ、という。

金岡水はこの裏手辺りかなと思えど、入ることができない。本堂から行けるかもと思いましたが、本堂裏に繋がっていると思われる扉には閂がかかっていました。

ちなみに、本堂裏手の光景はこのような感じでして、ちょっとした風情ある庭園の趣です。穂井田元清夫妻らの墓所から見えました。

金岡用兼の伝説はこれにとどまらない。彼はもともと、われらが陶氏の菩提寺・龍文寺の僧侶。我らにもゆかりがあると言えるぞ。

そうですね。厳島で修行していたら厳島の神が戒を授けて、神主の藤原殿に寺院を造り、金岡禅師をお迎えするようにとお告げがあったのだとか。神のお告げで禅僧が招かれて寺院が開かれる。まさに神仏習合ですね。

陶氏の菩提寺にゆかりがあった人が開基となった寺に、陶のくにの者が葬られる。これも何かのご縁があったのでしょうか……。

おびんずるさま

本堂の前にいらっしゃった。いわゆる「なでぼとけ」様で、ご覧の通り、みなさんがなでなでしているお陰で像はつるつる、ピカピカになっておられる。

著名人の墓(友田興藤、陶晴賢)

文化財はたくさんあるけど、古文書や遺品は手に取って見れるものではないし、究極の文化財は大量にある著名人のお墓かもしれない。

お墓の説明文は読むと切ないので、看板の説明文をそのままお借りします。

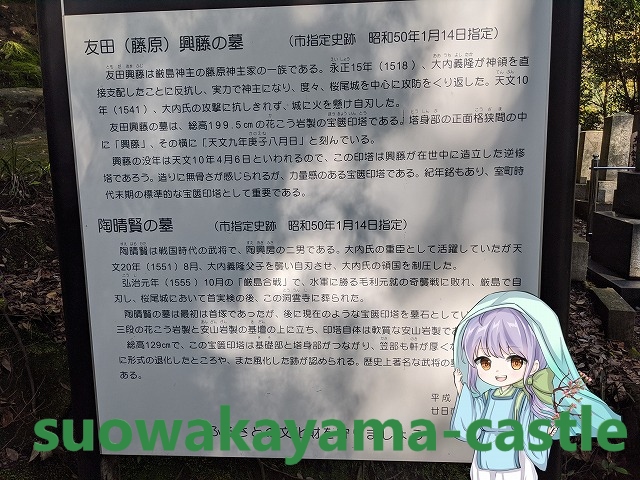

「友田(藤原)興藤の墓 (市指定史跡 昭和50年1月14日指定)

友田興藤は厳島神主の藤原神主家の一族である。 永正15年 (1518)、 大内義隆が神領を直 接支配したことに反抗し、 実力で神主になり、 度々、 桜尾城を中心に攻防をくり返した。天文10 年(1541) 大内氏の攻撃に抗しきれず、 城に火を懸け自刃した。

友田興藤の墓は、 総高199.5cm の花こう岩製の宝篋印塔である。 塔身部の正面格狭間の中に「興藤」、その横に 「天文九年庚子八月日」と刻んでいる。

興藤の没年は天文10年4月6日といわれるので、 この印塔は興藤が在世中に造立した逆修 塔であろう。 造りに無骨さが感じられるが、 力量感のある宝篋印塔である。 紀年銘もあり、 室町時代末期の標準的な宝篋印塔として重要である」(看板説明文)

友田興藤の墓

「陶晴賢の墓 (市指定史跡 昭和50年1月14日指定)

陶晴賢は戦国時代の武将で、 陶興房の二男である。 大内氏の重臣として活躍していたが天 文20年(1551) 8月、 大内義隆父子を襲い自刃させ、大内氏の領国を制圧した。 弘治元年(1555) 10月の 「厳島合戦」 で、 水軍に勝る毛利元就の奇襲戦に敗れ、 厳島で自刃し、 桜尾城において首実検の後、この洞雲寺に葬られた。

陶晴賢の墓は最初は首塚であったが、後に現在のような宝篋印塔を墓石としている。 墓石は 三段の花こう岩製と安山岩製の基壇の上に立ち、 印塔自体は軟質な安山岩製である。

総高129cmで、この宝篋印塔は基礎部と塔身部がつながり、 笠部も軒が厚くなるなど、 各部 に形式の退化したところや、 また風化した跡が認められる。 歴史上著名な武将の墓として貴重で ある。

平成 12年 3月 廿日市市教育委員会 ふるさとの文化財を守りましょう」(看板説明文)

いつ来ても、きちんとお花が供えられている。線香を立てる容器の後ろにある色紙には、辞世の句が書かれていた。どなたの手になるものなのだろうか。

廿日市市の文化財説明板には「ふるさとの文化財を守りましょう」というキャッチコピーが必ずついている(全部確認したわけではないですが)。

うん。あなたのふるさとはここではないけど、ミルがかわりに城跡を守っているよ

律義な奴め。毎年来るか。

(ここで会うと、なんだか優しいね……)。今年は、友田さんや、毛利さんのお墓も見ていくからね。……あれ? いない。昼間だもんね。気のせいか。

何ブツブツ言ってんのさ? 墓参りはいいから、もっと面白いもの見に行こうぜ。

灌仏会

毎年五月八日。洞雲寺の「花まつり」として、参道で花や植木が販売されたり、重要文化財の木造三十三観音像が一部公開されるなど、多くの地元の人々で賑わう。(参照:『宮島本』、『広島県の歴史散歩』)

墓地はいつ訪れてもほの暗くて、静かだ。参道が花や植木でいっぱいになり、人々の喧騒が供養塔にも届くとき、彼らはどんな反応をするのだろうか。永い眠りから目を覚まして、そっと綺麗なお花を見に来るのかな……。

稲荷大明神

これは、寺院付近にあった「稲荷大明神」のお社です。境内にあるのは「厳島大明神」でして、案内図看板にもこの社については載っていません。寺院さまとの関連は不明です。

著名人の墓・その二(穂井田元清夫妻、桂元澄夫妻)

何度来ても辿り着けなかったもう二組(四名)の墓所を漸く発見。一度訪れたことがあり、その際に墓所も見たという友人の案内でいとも容易く見付かりました。これまで見付けられなかったことが嘘のようです。ご主人のお車で来訪した彼女は駐車場から参詣。すると、駐車場からすぐのところに階段があり、何だろうと上がっていくとそこが墓所だったということです。

車で来ると、一の鳥居や寺号碑を見落とすということを繰り返しておりますが、今回に限ってはタクシー利用ならば造作なく見付けられた場所でした。ちょうど、陶さまたちの墓所とは反対側の裏山にございます。寺院さま向かって右手の方角です。先に寺院さまに入ってしまうと入口の階段が見付けられませんから、本堂から行けるのだろうかなどと迷ってしまうわけです。観光案内版に写真が載ってはいますが、地味にわかりにくいですので、ご参考までに。

なお、二ヶ所の墓所ともども、寺院さまに入らずにお参りすることが可能です。参詣はしないという方は墓所だけ見て帰ることが可能です。貴重な史跡を拝見させていただくのですから、ご参詣は必須と思いますが、万が一法事などでお忙しそうな日にお伺いしてしまった場合は直接墓所に向かう必要があるかも知れませんので、念のため。

文字が不鮮明になりつつあり、教養深い友人たちも、どちらがご主人で、どちらが奥さまかしばし迷ってしまったらしく。『廿日市町史』で確認をしたところ、奥が穂井田元清、手前が奥方とのことです。この写真ですと、上が元清さん、下が奥さまとなります。墓所入口に解説看板があるのですが、読めなくなっているため、石碑に刻された文字が頼りですが、中世文書スラスラの彼女たちにも判別できない文字は読めません。経年劣化が悲しいですね……。

穂井田元清夫妻の墓

桂元澄夫妻の墓

桂夫妻の墓石もどこかでご主人と奥方の別を書いてくださってあったのですが、今ちょっと埋もれた状態で、どの本だったか探せず。分かり次第書き添えます。

墓参・2020 年

やっとお参りに来れた。実現するまで何年かかったかわからない。こんな閑静なところにひっそりとあるのか、と感無量だった。脇にある「生誕四九〇年記念」みたいな記念標識が 2011 年となっていたのを見て、「あ、来年ちょうど十年後。つまり、生誕五百年だ……」と気付く。メモリアルな年より一年早く来てしまったことに、ちょっとだけがっかりした。まさか、その後、毎年来ることになるとは夢にも思わなかったので。

墓参・2021 年

大切な人を亡くした。心にぽっかりと穴が開き、一緒に旅立ちたいと思った。でもその前に、最後に宮島に行ってから、ここでご挨拶をしてから、と思った。メモリアルな一年は、生誕の地(山口? それとも富田保?)ではなく、なぜか終焉の地で迎えた。でも、ここでパワーをもらったみたいだった。愛する人を亡くしても、一人になっても、頑張れよ、って言われた気がした。

墓参・2022 年

「来年も生きてて、ちゃんとここへ来るよ」って約束したせいで、またしてもここに来ざるを得なかった(笑)。親切な人たちに支えられて、今年も一年、無事に過ごせたよ。

墓参・2023 年

珍しく本堂から読経の声が聞こえた。ご在室ということは、金岡水に通じる道も開いていたかも。けれども、お勤めの最中にお邪魔とならないよう、そっとお賽銭をお納めしてその場を後にした。

今回に限り、『また来るからね』の一言を言い忘れた……。滞在最終日にもう一度立ち寄るつもりだったから、その時に言うつもりで来られなかった、っていうのもあるけど……。とても不吉な予感がする……。

それって……これに関係してないか?

宣誓

国家試験に落ちたら、来年一年間旅行を封印します。

えーー!? いつの間に!? これって、来年は来れないこと確実やん。

受かればいいだけのことではないか(のほほ~ん)。

落ちたらぶちのめすからな。

墓参・2024 年

試験は無事通過し、再び訪れることが叶った。廿日市に来たら先ずは、墓参というのが習慣となる。たいせつな人に最初にご挨拶をする、どんな場合においても、これは最も大切なこと。珍しく、何の花も供えられていなかった。良く見れば手前の入れ物(?)も空っぽに近い。

廿日市駅でお花を買おうとして、いつものスーパーがないことに気付く。どうやら反対側に出てしまった。最近このような乖離現象が多い。しかし、一番乗りで花を捧げられたので、常よりもまして嬉しい墓参だった。今年は五月にまた来るのだけど、やはりまずはこちらに立ち寄ることになるだろう。

山口在住のたいせつな友人たちをご案内しつつ同一年内に再訪。墓前にて、歴史に関する知識豊富な友人たちと厳島合戦のあれこれを語った。安眠を妨げてしまったかもしれないけど、懐かしい故郷の地から来てくれた墓参者たちを歓迎してくれたと思う。関東に住まう身としては、ただの他所者なのかな、とちょっとだけ寂しく感じた一コマ。

洞雲寺(広島県廿日市市)の所在地と行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒738-0001 廿日市市佐方1071−1

アクセス

廿日市駅から徒歩圏。ガイドブックには「5分」と書いてあります。道もわかりやすく、迷うことはないでしょう。

参照文献:『宮島本』、『広島県の歴史散歩』

洞雲寺(廿日市市佐方)について:まとめ & 感想

洞雲寺(廿日市市佐方)・まとめ

- 厳島神主家・藤原教親、宗親父子が開基の曹洞宗寺院

- 開山は陶氏菩提寺・龍文寺(周南市)の金岡用兼

- 宮島の包ヶ浦には、金岡用兼ゆかりの湧き水があり、洞雲寺の金岡水と繋がっているという言い伝えがある

- 金岡用兼ゆかりの品々をはじめ大内、毛利、厳島神主家などに関連する多くの文化財がある名刹

- 藤原姓厳島神主家の菩提寺として、その歴代の墓所、毛利家重臣・桂元澄、元就の四男・元清とその夫人など著名人の墓所が数多くある寺院としても知られる

廿日市という町の中心地ともいえる「廿日市駅」から歩いてすぐのところにあります。山門前は車道ですが、背後は山で、こんな町中にかくも奥ゆかしい寺院さまが佇んでおられるとは、と感じる場所にあります。静かな境内に入ると時が経つのを忘れます。

けれども、この世にこれほど悲しい場所もないと思われるほど辛い場所です。「墓所」。それも、そこにはご遺体の一部分しか納められていないのです。それでも、そこが「墓所」として存在する以上、ここにお参りするほかない、そんな気持ちです。

墓所は寺院さまの境内を出て左手の方角にございます。昼なお薄暗く、常に訪れる人もおりません。むろん、地元の方々の墓所もございますので、法事などの際に訪れれば、人気ない場所とは申せません。しかし、墓参シーズンは敢えて避けておりますため、そのような方々と行き違った体験は未だかつて一度もありません。

大切なあの方は、こちらと、宮島のどこかと、二箇所に眠っておられます。命ある限り、墓参は続けます。思いはきっと通じるであろうと信じており、何やら墓所に見守られているような視線を感じます(当方、そのようなスピリチュアル云々は全く信じておりません。神も仏もないゆえ、参詣しても賽銭箱にお金を入れず、某所にてご案内のガイドさんに叱責された経験があります。以来、賽銭箱にお金は入れておりますが、神も仏も信じてはおりません。まして、霊魂だのそんな類はまるであり得ないと思っています。要するに非科学的です)。

さて、入り口の案内版にあれやこれやのみどころが書いてくださってあり、墓マイラーなる方々が来たら気絶しそうなほど文化財指定を受けたお墓がありますが、穂井田夫妻と桂夫妻の墓所は長らく見付けることができずにおりました。これは見たくないから見ないのではなく、道が分らないのです。地元の方にお伺いしてみましたが、山岳系ガイドさんゆえ、ご存じありませんでした。どうも、毛利家がらみの墓は本堂の裏手に特別扱いで存在するのではないかと思われ、本堂に入ってみましたが、裏手には行けませんでした。

2022年5月、山口の友人たちとともに参詣した際、二組の夫妻墓所に参詣済みだった友人から場所を教えてもらい、やっとお参りすることができました。本堂とは無関係どころか、寺院さま境内に入ることなく入れる場所にございました。なお、未だに金岡水については見ることができておりません。

こんな方におすすめ

- 由緒ある寺社巡りが好きな人

- 著名人の墓所を巡っている人(最近このような方、多いようでして)

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

思いは本当に通じていると思われますか?

いつも自分で言っているではないか。「信じる者は救われる」と。心と心で対話しているのだ。通じないはずはない。

伯父上、なんで俺が毎年、陶入道の墓参りに付き合わされているのか知っているなら教えてください。俺の墓がどこにあるかも教えてくれないで、毎年ボロ負けした子孫の墓に来るとか、疲れる。

菩提寺は目茶苦茶にされ、墓もなくなった。父上の墓も、俺のものもない。

伯父上は謀叛人の濡れ衣を着せられたからじゃないの? 俺、高野山に行って、伯父上のお墓を探すつもりだよ。ミルも絶対に探すと言ってた。それなのに、俺のだけは探してくれないんだよ。嫌われてるのかな?

お前の墓については、俺には説明できん。世話係の娘がいずれ話すだろう。いずれな。

-

-

はつかいち町歩き

廿日市の観光資源と言えば、宮島と厳島神社の知名度が圧倒的です。それゆえに、ほかの観光地の影が薄くなってしまっている嫌いがあるのが、とても残念です。けっして、それだけではないですよ、ということを証明したく、町中を歩き回っています。

続きを見る

※この記事は 20240622 に加筆修正されました。