広島県廿日市市天神の廿日市天満宮とは?

広島県廿日市市にある、菅原道真を祀る天満宮です。厳島神主家の当主となった藤原親実が、天福元年(1233)に鎌倉の荏柄天神社を勧請したことが起源です。藤原氏は鎌倉御家人でした。承久の乱で元の厳島神主家が上皇方についたことから、幕府によって神主家当主の地位を交替させられたのです。

戦国時代の荒波に飲み込まれ、藤原姓厳島神主家は滅んでしまい、神社も荒廃してしまいました。江戸時代に氏子の方々によって再建されましたが、明治時代に火災に遭い、現在の社殿はその後再建されたものとなります。

廿日市の氏神として地元の方々に大切にされているほか、学問の神様を祀る神社として、全国各地の天満宮同様、受験生たちから厚く信仰されています。

廿日市天満宮・基本情報

主祭神 菅原道真公

相殿 八幡宮:仲哀天皇、応神天皇、神功皇后、新宮:伊邪那岐命、伊邪那美命、少彦名命、大国主神、新八幡宮 :藤原親実公以後十五代神主の霊

主な祭典 春祭り(三月)、大祓い(夏越の祭り、六月三十日) 、夏祭り(七月)、例大祭・神幸式(十月第二 土・日曜日)、新嘗祭(十一月)、大祓い(十二月三十一日)、天神講大祭(釜鳴りの神事、一月、五月、九月の二十五日)

境内社 胡子神社、豊受神社、稲荷神社、淡島神社、琴比羅神社

HP http://www.hatsukaichitenmangu.or.jp/

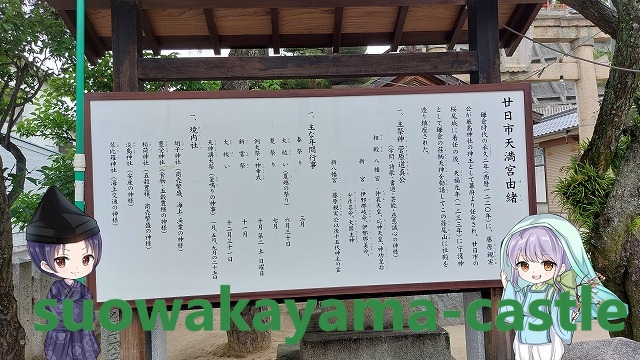

(参照:現地ご由緒看板)

廿日市天満宮・歴史

「廿日市天満宮由緒

鎌倉時代の承久二年(西暦一二二〇年)に、藤原親実公が厳島神社の神主として幕府より任命され、廿日市の桜尾城に着任の後、天福元年(一二三三年)に守護神として鎌倉の荏柄天神を勧請してこの篠尾山に社殿を造り鎮座された。

一、主祭神菅原道真公

(学問・詩歌・書道・芸能・慈悲誠心の神様)

相殿 八幡宮・仲哀天皇、応神天皇、神功皇后

新宮 伊邪那岐命、伊邪那美命、少彦名命、大国主神

新八幡宮 藤原親実公以後十五代神主の霊

一、 主な年間行事

春祭り 三月

大祓い(夏越の祭り) 六月三十日

例大祭・神幸式 七月 第二 土 日曜日

新嘗祭 十一月

大払い 十二月三十一日

天神講大祭 (釜鳴りの神事) 一月、五月、九月の二十五日

一、境内社

胡子神社(商売繁盛、海上・漁業の神様)

豊受神社(食物・五穀豊穣の神様)

稲荷神社(五穀豊穣、商売繁盛の神様)

淡島神社 (安産の神様)

琴比羅神社(海上交通の神様)」

(由緒看板案内文)

御家人出身・戦う神主家

廿日市の中央篠尾山に鎮座する天神さまです。平家滅亡後、厳島神主家は鎌倉幕府の任命によって藤原姓の方が務めるようになりました。承久二年(1220)のことです(単に平清盛が崇拝する厳島神社の神主だったというだけで、幕府に睨まれることもありませんでしたが、西国では承久の乱に際して、上皇方についた人々が多く、前神主家もそうでした。それゆえにの神主交代劇です)。桜尾城主となった藤原親実が、天福元年(1233)に鎌倉の荏柄天神を勧請して守護神とし、この地に社殿を造ったといわれています。

厳島神社ではその祭祀は代々、佐伯氏の人が守り伝えて行かなければならないという規則があったようですが、承久の乱で上皇方について無事でおられるはずもなく……。そうでなくとも、平清盛や平氏一門と結びつきの深かった佐伯景弘がよくぞなんのお咎めもなかったなぁと思っていました。にもかかわらず、とんだことで揺らいでしまったわけです。とはいえ、藤原氏の方々は鎌倉御家人なわけで、祭祀のことなどさっぱりわかりません。結局は、神社行事あれこれは元の神主家の人々が引き続きこなしていたといいます。

それよりも、藤原親実さんが、「桜尾城に入城し」というのがビックリで、神主は神社に入る(その周辺の屋敷?)のではないの? と疑問符が大量に湧きました。そりゃ、元々は鎌倉御家人(しつこい)、つまり歴とした武家なわけですし、その当時はほかの神主さんたちもみんな城に入るものだったのかどうかなんて知りませんが(でも、厳島神主、たとえば、佐伯景弘とか城に入っていたわけ? まさかでしょ)。

厳島神社神領を掠め取ろうとした安芸武田や、家督争いで揉めているところに介入し、半ば直轄領化してしまった大内氏などの横暴にさらされ、神主家も戦わざるを得ませんでした。となると、祭祀のことはこれまでどおり、佐伯姓の人がやってくれて、自らは「神主家」という一領主となって神社や領地を守ったことも頷けます。であるならば当然、拠点としての「城」も必要です。

ちょい古い郷土史のご本など(古本屋さんでしか手に入らないもの。自治体史などではなく、個人の郷土史愛好家の方々の手になるもの)には、「七尾城」の話がよく出てきます。桜尾城を中心に、七つの城が連携して防御を固めていた、と。そのうちの一つが「篠尾城」といい、ちょうど現在の天満宮のあるところだ、と書いてあったのですが。ただこのお話、最近の地元の方にお伺いしても、あそこは神社だよーとのお言葉で、実際のところどうだったのか、まだ調べがついておりません。郷土史の先生にお伺いしてご教授願おうと思っていますので、少々お待ちくださいませ。

厳島神主家が天神社を勧請!?

厳島神社の神主家といえば当然、厳島神社にお仕えする方々です。だとすれば、厳島神社を崇敬していることは言うまでもありません。なので、ほかの神社を勧請するとか、とても奇妙に思えるのです。鎌倉御家人(マジしつこい)だったゆえに、鎌倉の神社を勧請したものと思われますが、よほど荏柄天神社を信仰しておられたのでしょうか。他郷に移住せねばならなくなった時、地元の崇拝していた神社が懐かしく思われるのは当然の心情ですが、「厳島」神主になる方が、ほかの神社を勧請しているのが謎でしかたありません。

そもそも、神さまというのはとっても寛大で、何種類もの神さまを合祀したり、逆に勧請してほかの場所にもパワーを分け与えたり、ということが自由自在です。神社どうしが境界線で揉めてて仲悪かったりしたら知りませんけど、お祀りされている神様の種類が違うということで、揉めることなんてないでしょう。神主さまが勧請した神社ゆえ、厳島神社の方々からも大切にされた模様です。というのは、神社さま HP に、藤原姓神主家滅亡後も、厳島神社の人によって祭祀が続けられたようなことが書いてあったからです(後述)。

思うに、神社さまご由緒看板にある「守護神として」というところがキーワードなのではないか、と感じます。桜尾城は宮島ではなく、対岸の廿日市にありますし、そこを拠点とするにあたっての鎮守の神さまみたいな扱いだったのではないかと。それゆえに、現在も廿日市市の氏神となっているのではないでしょうか。

最後に、友田興藤さん(この方がこちらの藤原姓厳島神社神主代々に入っているのかどうか不明ですが)が洞雲寺にお墓あるのを見た時も、えーー神主さんのお墓が寺にあんの? って思いました。その後、あの寺院そのものが厳島神主家が建立したもの(しかも菩提寺)と知りましたけど。神仏習合とかわからなかった時代の恥ずかしい話です。にしても、現在でも、ご神職の方々も、やはりお墓は寺院にあるのですかね(調べりゃいいのにメンドー)。宮島は聖なる島なので、お葬式も出せず、墓地もないですが。神社式の葬儀なんてきいたこともなくて。けど、ずっと、神様にお仕えしてきてて、いきなり亡くなったら寺院に埋葬とかない気がする。神仏分離した現在なので。いやもう、あれこれと、本当に謎だらけです。

現在の廿日市天満宮

大内氏との争いで、藤原氏の厳島神主家は滅ぼされてしまいました。けれども、その後も、厳島神社のご神職らによって従来通りの祭祀が執り行われ、大内氏からは神領の寄進もあったそうです。けれども、大内氏も滅んでしまうと、神社は荒廃してしまいました。慶安五年(1652)になって、氏子の方々によって社殿が再建されました。大内氏の滅亡を教科書通りの 1551 年と考えると、じつに百年近くの間荒廃していたことになりますね。

藤原神主家の桜尾城は跡形もなくなり、今は公園となっています。けれども、こちらの廿日市天満宮は、現在に至るまで、廿日市の氏神として 、 勉学の神として、地元の方々から厚く信仰されています。十月に行なわれる礼祭は廿日市の氏神祭となっているそうです。初詣などの人出もものすごいのだろうなぁ、と想像しました。

廿日市天満宮・みどころ

江戸時代に建立された社殿は明治十七年(1884)に火災に遭い、現在の社殿は明治二十二年の再建。階段がとても長いことが特徴で、ややキツいです。無理せず、ゆっくり上がっていきましょう。上まで上れば展望も開け、立派な拝殿にお参りできます。

長い階段が続いていることには理由があります。昔、コチラは「七尾城」の一つ、篠尾城があったところ。つまり城跡でもあるわけです。かなり離れた場所から神社のお姿が見えますし、反対に、ご鎮座地から市街を見下ろす展望も素晴らしく、かつての城跡だったということも頷けます。

遠景

もう少し近付くと、よりはっきりします。

石段

下からお姿を仰ぎ見ることができる、ということは、かなりの石段を登らねばならない、ということでもあります。ちょいキツいですが、ゆっくり行けば問題ありません。手すりもついていますし、そんなに急な階段でもありません。

撫で牛

天神さまと言えば牛。何でかな? と思っていたら、天神さまは丑年のお生まれなのだそうです。だから天満宮に行くとどこでも牛が「神様のお使い」となっているのですね。

「撫で牛の頭を撫でると頭脳明晰になり」と説明文に書いてあります。撫でまくりたい気分ですが、ご参拝時は感染防止のため、「心の中で撫でてください」となっていました。

随神門

拝殿

拝殿には合格祈願のお守がたくさんありました。受験の時期に来たら大混雑となっていると思われます。

胡子神社

境内社です。ご由緒看板に「商売繁盛、海上・漁業の神様」とありました。

豊受神社

同上。「食物・五穀豊穣の神様」

稲荷神社

同上。「五穀豊穣、商売繁盛の神様」

淡島神社

同上。「安産の神様」

琴比羅神社

同上。「海上交通の神様」

境内からの眺望

高台にあるため、眺望が素晴らしいです。手前に町並みが入りはしますが、遠く海を望むことができます。この心地良い光景を満喫したい人に配慮して、ちょっとした東屋風のベンチを設置してくださってあります。長い石段を登ってきた後なので、参拝後は少しほっこりしてもいいかもしれません。

廿日市駅から見える天満宮

路面電車の廿日市駅から仰ぎ見えた天満宮の遠景。かなり高い場所にご鎮座していることがよく分りますね。

廿日市天満宮(広島県廿日市市天神)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒738-0012 廿日市市天神3−2

アクセス

廿日市駅から徒歩圏。五分あればじゅうぶんです。ただし、町中なので、それなり道に迷いやすく、素直にナビ起動で行くことをオススメします。※ただし、歩きながらのスマートフォンは危険ですので、画面の確認は歩道の隅で停止した状態で行なってください。

廿日市天満宮(広島県廿日市市天神)について:まとめ&感想

廿日市天満宮・まとめ

- 廿日市市にある天満宮

- 鎌倉幕府によって任命された藤原姓厳島神主家が、鎌倉の荏柄天神社を勧請した

- 大内氏によって藤原姓神主家が滅亡した後も、大内氏の支援などがあったが、彼らも滅亡すると神社は荒廃した

- 江戸時代、氏子の方々によって再興されたが、明治時代に火災に遭い、現在の社殿はその後再建されたもの

- 廿日市市の氏神として、地元の人々に広く信仰されている

- 天神さまゆえ、地元の受験生も訪れる。入口の「撫で牛」の頭を撫でると「頭脳明晰」となれるので、遠隔地からも来る価値がある

高台にある社殿を見上げると何やら清々しい気分になります。その分、ものすごい石段を上がらなければならないのですが、神社から見る廿日市の眺望も最高です。

廿日市駅からほど近いところにあるため、町歩き初心者にもお勧めの場所です。特に受験勉強中でなくとも、「頭脳明晰」になりたくない人はいないと思うので、「撫で牛」は絶対に撫でておきたいところ。感染症対策で心の中で撫でることになっていましたが、今はどうなっているでしょうか。確認でき次第お知らせします。

この神社さま『宮島本』に載っているのです。それゆえに、関連箇所としてご参拝したのですが、なんでだろう? って思ったら、そう言えば厳島神主家の人が勧請した神社さまではないか、ということで。そのくらい、こんなにも重要なことを忘れがちなのですが、どうも厳島神社と天神様が結びつかなくて困っています。

しかも、遙々と、鎌倉から勧請された天神様である、という点もすごいですよね。神主家の人は文字通り、鎌倉とゆかりある人たちだったってことで。そんなこと言ったら、付近のほかの有名な武家たちも東国出身者がゾロゾロおられるわけなんですが、どうも厳島神社は佐伯鞍職がー平清盛がーってなってしまい、結びつきません。

大内氏とあれだけ揉めてたわけなので、「厳島神主家」ってきくと、あああって思うんですが、どうも神社の社殿とか大鳥居とかとは無縁な方々に思えて。同じ洞雲寺に墓地があるせいで、毎年友田興藤さんの墓参りもついでにやっているみたいになってるんだけどね(特にお参りはしてないけどね)。

こんな方におすすめ

- 受験準備中です。どこかの天満宮に行かなくては

- 厳島神主家の歴史の関心があります

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

境内社がたくさんありすぎて、小銭がなくなってしまった……。

何気にお賽銭はキャッシュレスではないので、参拝前には必ず準備しておかないとね。

-

-

はつかいち町歩き

廿日市の観光資源と言えば、宮島と厳島神社の知名度が圧倒的です。それゆえに、ほかの観光地の影が薄くなってしまっている嫌いがあるのが、とても残念です。けっして、それだけではないですよ、ということを証明したく、町中を歩き回っています。

続きを見る