年代記 第一回:大内氏の起源

大内氏の起源

- 大内氏の始祖は百済から来た王族であったという「祖先伝説」があって、固く信じられていた。

- 先祖は周防国衙の役人をしていたことが、平安時代の史料に載っている(在庁官人出身)

- 史書に現れた初めは仁平二年(1152年)であり、それ以前のことは歴史学的には空白。

通史の最初はその氏族の起源から、ということで、定番の繰り返しにはなるけど、大内氏の先祖はどこから来たのか、ということから始めます。結論から言えば、正確なところはわからない、ということになります。いきなり何を言うんだ!? ってお怒りの声が聞こえてきそうですが、皆さまの中に、ご自身の先祖はだれそれである、とはっきりと答えられるお方がどれほどおられるでしょうか。仮におられたとしても、それを歴史学的に証明するとなれば、至難の業となります。

源頼朝だの、平清盛だのはそういう意味では素性がはっきりしていて羨ましい方々ですが、ほかの氏族については、はっきりしている方々と、今ひとつわからない方々などがおられて普通ではないでしょうか。始祖が源平橘……摂関家などであれば素性はわかりやすいかもしれません。ですけど、どんどん枝分かれしていった先に、どこかのいたずら者がちょっと一筆書き加える、なんてこともないとはいえません。

大内氏の場合は、このような源平橘摂関家とは無関係な百済の王族が始祖です。ですので、正確な先祖を求める旅は、韓国に行って百済の王族の系図を紐解くことから始めねばなりません。けれども、それは非常に困難を極めることです。それでも歴代当主たちは苦労を重ねて、最終的には「家譜」を完成させるのですが。

証明できないというのならば、そもそも、本当に百済の王族が先祖だったのか。じつは、その辺の日本人ではなかったのか? と言い始める人がおられるかもですが、疑い始めればキリがないですけど、渡来系氏族であることは間違いないだろうと思います。

というようなことで、現在のところ、『大内氏史研究』および『大内村誌』などを典拠として、始祖から最後のご当主までの流れを追っていきます。典拠がしっかりしたご本ですので、内容については信頼できます。ただし、出版年代がやや古いものとはなりますので、そのご研究が進み、新しい発見があったり、訂正事項が生じたりしている可能性がありますが、現時点では無視します(一度にたくさんの書物を広げると混乱するからです。ごめんなさい)。

ルーツは百済

始祖・琳聖

大内氏の始祖は百済の王子・琳聖太子。このことは、氏寺・興隆寺が勅願寺化される際、二十九代・政弘によって、いわゆる「氷上山伝記=大内譜牒」としてまとめられた「家譜」によって明文化されている。

大内氏の先、百済国聖明王の第三子琳聖太子、本朝推古天皇の十九年(六一一)周防国佐波郡多々良の浜に着岸し、 摂津国荒陵(大阪)に上って聖徳太子に謁し、周防国大内県を賜ってその采邑とせられ、その地へ下向して本拠とし、子孫相承けついだ。『大内多々良氏譜牒』

出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻 1ページ

『大内多々良氏譜牒』というのは、文明十八年(1486)に法泉寺さま(政弘公)が氏寺・興隆寺を勅願寺するにあたって、大内氏の由来について書き記させたものをいいます。氏寺が勅願寺となるような名門氏族に確たる由緒がないのもいけないので、それまで語り継がれてきた先祖伝説をきちんと文書にまとめたわけです。

この時点で適当にでっちあげたというものではけっしてなく、長らく語り継がれてきた先祖伝説を成文化する、という事業を行なったのです。むろん、言い伝えにはあれこれの矛盾やあやふやなところなどもあったでしょうから、それらが整理され、辻褄の合うしっかりとした譜牒としてまとめられた、ということですね。

譜牒というのは、系譜、系図などと同じ意味で、文字通り一族の起源とその後の子孫たちの繋がりなどについて記したものです。ちなみに、この『大内多々良氏譜牒』については、郷土史だったり、遺文だったりいろいろなところで原文にあたることが可能です。図書館に行けば必ずあるはずです(※県外の方の場合、郷土史類はその県内の市町村や近場の県史しかないので、すみません。その場合は『遺文』を探しましょう)。

琳聖は実在しなかった?

琳聖太子は実在する人物ではない、というのが研究者の先生方のご意見

「家譜」にある琳聖太子なる王子が実在したか否か、ということは「歴史学的には」証明できません。文字史料として明らかにこのことを述べているのが、政弘期にまとめられた家譜だけというのでは、いかにも説得力がないからです。つまり、大内氏当主による自己申告以外に、第三者的文字史料がないのです(正確に言うと、これに先だって書かれた『陶弘護肖像賛』などにも琳聖の名は載っているのですが……でも陶氏も先祖を同じくする人々ですからね)。

あるいは、百済の系図などに、「琳聖」と明記されていたりすれば、間違いない! と、なりますが、百済が存在したのは朝鮮半島でも古代史の時代です。日本同様、神話なのか伝説なのかわからない史料しかないでしょう。しかも、系図を見ると、琳聖の父とされる、日本に仏教を伝えた百済の聖明王には、琳聖という王子はいません。遠い昔に滅亡した王朝ですから、すべての王子の名前が正確に書き出されているかどうかは不明ですが、もしも、そこに「琳聖」とあり、倭国に渡ったなどと書かれていたら、関係者は大喜びですよね。

ただこれは、琳聖という人物そのものの存在が証明できないだけであって、大内氏の先祖が百済から来た王族であることを否定するものではありません。きわめて個人的な考え方ではありますが、伝承の裏には理由がある、と常に思うことにしています。それが誰であれ、両親、祖父母、場合によっては曾祖父母くらいまでの素性ははっきりしているのが普通であるように思います。祖父母、曾祖父母がそれまで伝えられてきた我々の先祖は誰それという物語を直接語ってくれるのを聞くことは、かなり信憑性があると思いませんか? 我々、両親や祖父母にそんなことを尋ねなくなって久しいですし、たとえ尋ねたとしても、家柄云々というよりは、こんな仕事をしていた、こんな人柄だった、のようなことしかわかりませんけれども。よほどの名門の子孫以外、「家譜」などとうに途絶えてしまっておりますね。

でも、出自や家柄などが重視された古い時代、大内氏の人たちは、先祖の由来について、代々大切に伝えてきたのだと思います。長い年月の間に、伝承の中身がちょい食い違うようなことになったとしても、先祖が外つ国から来た、という部分は真実だと感じます。それが王族であったとしても、何ら不思議はないです。残念ながら、名前が琳聖だったかどうかはあやふやになってしまったのかもしれませんが。

この世の中では存在を証明するより、存在しなかったことを証明することのほうが難しい、といいます。琳聖は存在した、ということは今後何らかの信頼置ける史料が出てきたら途端に証明できます。でも、史料がないからといって、「いなかった」と断言はできません。

ああ、あの人知ってるよ、会ったことあるよという人々が大勢いれば、その人物の存在確認は容易ですが、ある人物が絶対にこの世の中に存在しない、ってことを証明するのは無理です。だって、世界中のすべての人から、「そんな人知らない」「会ったことないです」と確認を取るのは物理的に不可能だからです。

なので、琳聖がいたかどうかについてを「史料がないから」という理由だけで決めつけることはできません。「史料」は残念ながら失われてしまったか、単にまだ見付かってないだけかもしれませんので。「絶対に(史料が)存在しない」とは言えませんよね。研究者の先生方が、「怪しい」と仰っているのは、史料がないからというよりは、大内氏歴代が「作り上げた人物」であるという痕跡が見受けられることからです。

史料を見つけ出すことが困難な古代史の時代と違って、中世ともなると断片的とはいえ、あれこれの史料が残されています。それらを調査していくことで、歴代当主たちが、始祖は百済の王子・琳聖太子である、という「言い伝え」を信憑性のあるものにしようと懸命になっていたらしきことがまる見えになってしまっているようで。その辺の事情については、別の記事にまとめましたので、ご興味をお持ちになった方は、そちらをご覧くださいませ。⇒ 関連記事:大内氏先祖伝説制作秘話

百済から来た渡来人であることは事実?

大内氏の先祖は百済から来たのではなく、新羅から来た、という説がある。けれども、これは否定されており、百済から来た、という点は事実と見なされている。

『氷上山興隆寺縁起』には、高句麗の始祖・朱蒙から始まって、百済の祖・温祚の建国伝説までが記されています。大内氏の始祖が百済国の王子・琳聖であるならば、一族のルーツが百済建国まで遡るのも至極当然のことです。この建国伝説は、朝鮮の『三国史記』に書かれているものと同じ。御薗生先生は、「この縁起の文は、三国史記を仮りて大内氏の古伝を潤色したもので、―中略―、大内氏に取っては、後世の補足と看做すべきものである。しかし、大内氏が百済王の裔と伝えていることには相違ないのである」(『大内氏史研究』)と書いておられます。

つまり、いわゆる、後世の当主たちによる「補足」はともかくとして、大内氏のルーツが百済にあることは間違いない、と仰っているのです。

たとえば、

『新撰姓氏録』に載っている「多々良公」―― これは百済の出身ではないので、大内氏とは「別の系統」。

『築山屋形盛衰記』を記した烏田智庵という人は、新羅国に「多々良」という地名があることから、琳聖は新羅人で日本に帰化したのち、故国の地名を以て氏とした、という説を展開しました。同氏によれば、防府の「多々良」は多々良から来た琳聖が着岸したことによるものだとか。この説に対する、御薗生先生の反論は手厳しいものです。「帰化人が故国の地名を以て氏とした例は多いが、それは自ら標現するもので、多々良氏のように百済人と称しているものを新羅人とするの証拠を発見することは不可能である」(同上)。

先祖代々語り継がれてきた言い伝えが、「先祖は百済から来たのだ」というものであることには、かなりの説得力があるようですね。確かに、百済から来たという事実を隠し、新羅から来たことにしてしまおう、などと敢えて出自を変えることに何らかのメリットがあるとも思えません。渡来元の「自己申告」って、それなり信憑性があるのかも知れませんね。

琳聖は実在しなかった、という典拠を示しておられる研究者の先生方も、出自が渡来系ということまでは特に否定しておられないように思います。すべての史料を見尽くしてないので何とも言えませんが、聞いた(見た)ことないです。

とはいえ、「百済から来たのだ」はよいとして、「王族の子孫」というところはもしかしたら捏造されていないとも限りません。どうせはっきりとは分らないのですから、そこらの一般庶民ではなく、「王族」にしておいたほうが、何かと聞こえがいいですからね(典拠なし)。

多々良氏賜姓

大内氏というのは、名字の地「大内」を名乗りとしたもので、本来の姓は「多々良氏」。第八代・正恒の時に「賜った」ものとされている。

我々が一般に「大内氏」と呼んでいる人々は、元々「多々良」といいました。元々というよりも、最後までずっと多々良さんだった、というのが正しいのですが。では、「大内」というのは何なんだ? といえば、要するに武家がいわゆる「名字の地○○」を以て「○○氏」と名乗ったものです(後述)。

八代・正恒「多々良氏」を賜る

そもそもですが、最初から琳聖が多々良氏だったのではなく、第八代・正恒さんがが多々良姓を賜った、ということになっています。琳聖は百済国の王子なので、国王一族と同じ氏であるはず。百済王は余氏でした。

多々良姓を賜うことは系図に見えているが、それは琳聖八代の孫正恒の代で、(後略)

出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻 1ページ

系図の原本というか、伝えられているそれらの現物にあたることは、一般人の身分では不可能だけれども、『大内氏史研究』のご本を参照することは可能なので、典拠として引用。

そもそも「賜る」ってどういうコトかわかるかな?

偉い人からもらうことだよね。

その通り。つまり自ら称したのではなく、天皇だか朝廷だかとかから贈られたわけです。

よく清和源氏とか桓武平氏とかいうけれども、これは天皇から姓を賜って臣籍降下した元皇族方。天皇家だってほかの家々同様、つぎつぎに枝分かれして子孫が増えていきますから、放って置いたら、世の中すべてがやんごとない皇族方だらけとなってしまいます。そうもいかないので、一部の方々は去って行かれます。天皇と皇族には苗字がないので、一般人となるにあたり、姓を頂戴します。これが「賜姓」です。歴史の授業では多分、そのように習ったと思います。

世代が下がるに従い、元皇族という身分からはどんどん離れていきますので、『平家物語』なんかにも、平忠盛(清盛の父)が殿上人となるについて、なんで卑しい元地下人風情が我々と同じ殿上人に……と、貴族たちに嫌がらせをされたりするようなエピソードが出てきます。話が逸れましたが、お伝えしたいことは、天皇から「賜った」のは源氏、平氏という、姓であるというところです。

ところが、この姓というのが、難解です。ここでは姓(せい)、つまり苗字のつもりなのですが、古代史には「姓=かばね」というものがあって、これも天皇から賜るものでした。そこで、『大内氏史研究』にもつぎのように書いてあります。

多々良は姓に非ずして氏なることは、前にも述べたが、(後略)

出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻 1ページ

ん? 自分で「姓」だって言っていたのに……。

「前にも述べた」というのがどこなのか見付けられなくて困っておりますが(たぶん単に、多々良氏というワードがこれより以前にも頻出してる、ってことかと)、御薗生先生が書いておられる通り、多々良は姓(かばね)ではなくて、氏です。

「姓(せい)」≠「姓(かばね)」

日本史の授業では、姓(かばね)は大君(天皇)からもらうもの、と習います。姓には臣・連・君・直……とかあれこれあって、蘇我氏は「臣」、中臣氏は「連」を賜った云々と。

ところが、大化の改新で活躍した中臣鎌足は、天智天皇から「藤原」姓を賜り、以後彼らは藤原氏となって、摂関家の先祖となりました。同じく天皇から賜ったものとはいえ、この藤原という姓は臣・連の類とは別物のようです。だって、藤原氏の前身・中臣氏がもらった姓は「連」だったということは参考書にも必ず書いてあります。

やがて、天武天皇が「八色の姓」を定め、真人、朝臣、宿禰……とそれまであれやこれやあった「姓」を八種類に整理。で、この「藤原」は「姓」を賜りと書いてあるけど、のちの清和源氏、桓武平氏と同じく、藤原「氏」だよね? と長いこと悩んでおりました。

じつは、姓だけではなく、「氏」も天皇から賜るケースがあったようです。ならば、教科書にも藤原「氏」を賜ったと書いてあれば分りやすいのにと思ったけれど、ほかにも古代の女性官僚・県犬養三千代が橘の「姓」を賜った、などとあって、頑として「姓」なんですよね。どこが違うんだか、本当に謎でした。

じつはこれ、耳で講義を聞くか、教科書にふりがながふってあれば、まるで悩むこともない事柄。中臣鎌足や県犬養三千代は天皇からそれぞれ、藤原、橘という姓(せい)を賜り、というだけのことでした。古代史で姓(かばね)などという訳の分らないモノの説明を読んだ直後だから無駄に混乱してしまったのです。

この問題、古典研究の分野から処理することもできます。古語辞典で「姓」、「せう」もしくは「しゃう」として載っている言葉は、一族の名前、つまり氏としての名乗りみたいなもの、と説明があります。これこそが、この多々良「姓」の「姓」にほかなりません。つまり「姓」にはいわゆる名字という意味の「姓=せい」にも、大君が臣下たちをランク付けするために与えていった「姓=かばね」にも、同じ漢字があてられているのです。だから、歴史でも、古文でも「姓」と書かれていたらいちおう、注意する案件とはなります。

つまり、『大内氏史研究』は、(琳聖太子の子孫は)多々良という姓(せい)を賜った。この多々良は姓(せい)であって、いわゆる姓(かばね)ではないので、注意すること、と言っておられるのです。

ゴチャゴチャしてきたので、公的権威に典拠を求めると、以下のようになります。

賜姓(しせい)

古代に、天皇が特定の人々に天皇への奉仕の標識である姓を与えること。大化前代では朝廷の職掌に応じた姓が与えられることが多かったが、律令制下になると、奴碑・蝦夷・渡来人・僧尼・皇親など無姓の者に新たに賜姓する場合と、官人などの良民が身分・地位の上昇によって従来より上位の姓を与えられる場合があった。さらにそのなかにはカバネのみが変更される場合とウジ名とカバネの双方が変更される場合があった。出典:山川出版社『日本史広辞典』

源氏、平氏の場合は、「皇親」。琳聖の子孫は「渡来人」。源氏、平氏は「無姓の者に新たに」くれる場合にあてはまると思われます。中臣鎌足や県犬養三千代は、その功績が認められていわば、「ご褒美」みたいにして賜っているので、「従来より上位の姓」のケースでしょうか? 多々良氏の人々は、この姓を賜るまでは、元々の百済国時代の姓を名乗っていたと思われますが、その辺り、当たり前すぎるのか研究書類では言及されてないですね。そもそも、琳聖が聖徳太子と面会した時点から、正恒までどれほどの年月が過ぎたのかわかりませんが、いきなりここへ来て「賜姓」された理由も謎です。要するに古代史は謎だらけ、その一点に尽きますね。

多々良は「姓(せい=名字)」であり、古代史で習う「姓(かばね)」とは別物なので注意

多々良の由来

そんなわけで、多々良は自称ではなく、天皇から賜った姓(氏)なのですが、天皇が姓をくださる時にもテキトーな思いつきではなく、あれこれの由来などを配慮なさるのか、なぜ多々良なのか、ということも、よく話題となります。

御薗生先生は先の烏田智庵氏ではないけれども、琳聖が多々良浜に着いたからなのかも、あるいは、国衙の役人として勤めていた時、多々良の地に住んでいたからかも、と書いておられます。要するに有力な定説はないのでしょう。この氏をくれた朝廷なり、天皇なりに尋ねてみるしかないけれども、もう無理なわけで。

あとは、渡来系ということで、恐らくは当時の進んだ技術を日本にもたらしてくれた可能性が大きく、それが「たたら製鉄」だったゆえに、多々良氏なのではないか、というお話はよく耳にします。

ちなみに、多々良という姓氏そのものは、『新撰姓氏録』にも無関係の「多々良公」とやらがいたくらいなので、オンリーワンとは言えません。字が違うけど、『平家物語』の「三草勢揃」中に多田羅五郎義春という人物が出ていました(名前だけ)。こちらは、いわゆる「名字の地」による名乗りみたいで、阿房国富浦「多田良」に住んでいた三浦氏の人です。「多々良」の地名は『太平記』に出てくる九州の多々良浜もあるわけで、探せばほかにもあれこれの多々良某がいる可能性があります。しかし、我らの多々良氏ほど著名な一族はほかにないだろうと断言します(根拠なし)。

ふうむ。ならば、多々良というのは、我々が源氏であるのと同じく、この庭園の者たちの元々の氏名であったか。では、大内というのは? ほかにもあれこれといたような……?

仰せの通り。勿体なくも我らも将軍さまも元を辿れば一つでございます!

ということは……管領家の人たちは、フォーマルなところに署名すると全員「源」で、将軍様と同じになってしまうね。

あとで触れることになりますが、大内氏の先祖は周防国衙の在庁官人だったということが分かっています。律令制度が整ったのちに、国司の下で働く役人となって勤めていたのです。いつ、誰の代からなのかは正確にはわかりませんが。教科書で在庁官人が太字になって出てくるあたりくらいから、気を付けて読んでみると、こんなことをしていた人々だったのか、ということが何となく想像できます。

もしくは、周防国衙について詳細に述べた著名な研究書があるので、それらを丹念に読むことでも、なんとなく雰囲気はわかるかもしれません。ただし、歴史学の常として、文字史料が見つけられなければ、何も認めてはもらえないので、史料に名前が出てくるまでのご先祖たちの活動については、すべては「想像」となります。現在見つかっている最古の文字史料については後述します。

それらの史料には、国衙の役人として、多々良 ○○ と署名しているご先祖たちが確認できます。史料が残る時代に入ると、それこそ大内氏の方々の署名も大量に現われることになりますが、それらは「多々良 ○○」となっており、フォーマルな文書では大内 ○○ と自署するより多々良 ○○ が圧倒的に多い感じです。一族の誇りとして、大切にされていたのですね。

※この辺りの事情(署名の問題)、どこかのご本でお読みしたので、もう一度見かけたらきちんと整理したいと思います。今のところうろ覚えなので、典拠不明でちょいいい加減な内容です。

お祖父さまが『多々良弘護』と署名してある文書を見たことがあるよ。つまり、俺も同じ多々良になっちゃうから、本家の殿様も分家の家臣も区別がつかないよね。ふふん。

降松と妙見信仰

琳聖来朝前に、現在の下松にあたる地に北辰が降臨し、異国の王子の来朝を守護すると告げた。人々は北辰のために社を建ててお祀りしていたところ、本当に異国の王子=琳聖がやって来たから、北辰への信仰はますます盛んとなった。やがてこの北辰は、大内氏の氏神・妙見大菩薩として、氏寺・興隆寺に勧請されて篤く信仰されることになる。

神様である星が降臨したり、お告げがあったりということは科学の発展した現代から見たらあり得ないことである。妙見研究者の間でも、下松の妙見社の妙見はどこから来たのか由来不明となっている。しかし、何もかもに科学的根拠を求めていたら世の中は無味乾燥した世界になってしまう。星降る町・下松と天降った妙見さまの麗しい伝説は、大内氏を崇敬する人々にとってなくてはならないもの。科学など無視してしまおう。

北辰降臨

「琳聖太子は実在しなかった」などというご意見同様、非科学的だから、とバッサリやられそうなのが、北辰降臨の物語です。大内氏先祖伝説として、あまりにも有名な「都濃郡鷲頭荘青柳浦の松の木に星が降り、七昼夜にわたって光輝いた」というものです。この星は琳聖を守護するために降臨した北辰であり、その後、妙見大菩薩として大内氏の氏神となります。

さて、御薗生先生の『大内氏史研究』においては、この北辰降臨伝説について、「このような怪奇な伝説は、古代人の思想幼稚な時代の産物として一笑に付してよいか否かについて、少しく考えて見たい」として、論考を加えておられます。まとめると、だいたい以下のようなことになろうかと思われます。

一、星が降るという現象に続く神がかりのお告げだけ、あるいは、異国の王子が流れ着いたということだけでは地元民の信仰はそれほど深いものにはならなかった。お告げがあったその場所に、本当に異国の太子が到着したことで、人々は驚き、彼らからそれらの謂われをきいた琳聖もまたその「奇瑞」に感じ入り、霊験あらたかな妙見を氏神として信仰するに至ったのである。

一、琳聖一行は、最初からこの地を目指して寄港したわけではないけれども、朝鮮半島から出港した船がこの辺りに漂着することは普通にあることであり、たまたま異国の王子来朝のお告げにわいていた地点に着岸してしまったわけ。要するに偶然が重なった。

一、北辰という星への信仰。これは、大陸、インドや中国、朝鮮半島などには古くからあったもので、後には日本にも伝わった。百済から来た琳聖太子が星への信仰に篤かったことは自然なことである。(妙見という神様、妙見菩薩というくらいだから仏様なのか? と悩むけれども、これは神仏習合しているから。有名すぎる八幡大菩薩と似たような事例と考えておけばよいと思います。⇒ 関連記事:妙見菩薩、妙見信仰、超簡単に

一、北辰降臨に際して、降松に建立された妙見社は、やがて大内の地に勧請され、興隆寺とともに、氏寺・氏神まとめて一族総出で盛大に祭祀を執り行うことになる。だからといって、本家本元の降松の妙見社がなおざりにされたかといえばそんなことはさらさらない。十一代・茂村の代まではこちらが本社であったし、氷上に移された後も、一族鷲頭氏が降松の妙見社に奉仕し続けた。

知りたいのはこういうことではなくて、「星が降ってきた」という現象を現代の科学で解明してもらうことだったんだけど。

流れ星とか隕石の類じゃね? UFOだったりして。

煌めく星の謎

結局のところ、『大内氏史研究』そのほかのこれまで目にしたご本にも、「星が降ったこと」についての研究は何もありません。守護星が降ってくるとか、神のお告げとか、そのようなことは現代人からしたらいずれも怪しげな妄想としか思えません。しかし、「思想幼稚な時代」の人々にとっては、いずれも大事件だし、信ずるべき事柄となります。

ただし、たとえ、古代・中世は神がかりが信じられる時代だったからと言って、七日七晩もの間星が煌めいたというこれほどリアルな言い伝えが残り、その星が降ってきたという松の木まで現存している(残念ながら本家本元は枯れてしまって、何代目かにはなりますが)のですから、当時の人々をして、神様が降りてこられたと思わせるような何事かが起ったのは事実だったのではないか、常にそこが引っかかっています。

稚拙なこじつけとはなりますが、松の木に隕石のようなものが落ちてきて、しばらく目に見えるかたちで燃えていたとか、そういうことがあったのではないでしょうか。何もないところから、いきなり七日七晩星が煌めきとか、そんな噂話は出て来ないんじゃないか、そう思えてなりません。

単なる流れ星一つだったとしても、その話が誇張されて伝わっていくのはじゅうぶんあり得ることです。古代の人たちは、神や仏との距離が現代よりずっと近かったので、そうした自然現象がもしあったとしたら、おそれおののき、なにがしかの神の力が及んでいると考えたとしても何ら不思議はありません。だから社を建てて拝め奉る、という展開となったのではないでしょうか。

「異国の太子来朝のお告げ」に関してはこじつけすら不能ですが、古来神託はいたるところにあったことなので、珍しくもなんともありません。創作の中では、善くも悪くもお告げ通りになるケースが多いし、そう考えると琳聖の来朝とそれに先立つお告げとか偶然にも合致したというより、あとから作られた物語のように感じられなくもないですが……。

理由は不明ながら、琳聖上陸地点には、元々妙見に対する深い信仰があり、そこへ日本よりは遙かに星に対する信仰心が篤い国から琳聖がやって来た、それゆえにこの地における妙見への信仰はさらに強く、深いものとなった、そんな流れでしょうかね。

天降った妙見さま

この、琳聖上陸地点、つまり現在の下松の妙見社は、妙見信仰について研究をなさっている先生方にとっても、非常に興味深い場所の一つとなっています。むろん、大内氏の妙見信仰についても先生方の注目を集めています。けれども、それらのご研究でも不明となっているのは、下松の妙見はどこから来たのか? という点です。つまり、お社を建てて神様をお祀りするには、何らかの理由があったはずで、それは神社が伝えている縁起・「言い伝え」的なものとは別に、事実として確認できるものでなくてはなりません。

何らかの神託によってだとか、そういう御由緒ではなく、どこそこの神社から勧請した、というような普通に納得できる由来です。そんなこと言われても、だったらその本家本元の神社はどこから? となったらやはり、いっとうはじめはご神託によってだったりなっていて、由緒ある古社の由来を正確に調査するなんて不可能に近いです。ですが、そこらの妙見社には、たいていどこそこから勧請されたという事情でもあるのか、下松のそれが、北辰が降臨したがゆえに建てられた、となっており、どこからか勧請されたという事情が見当たらないことが、ものすごく謎めいていると思われているみたいなんですね。

確かに大内氏が氏神として信仰していた妙見社は、のちに氏寺・興隆寺の中に「勧請」されたものです。氏寺・氏神が一つ所に集まって、一族繁栄のための各種イベントが執り行われる際に便利となっただけでなく、氏寺・興隆寺、氏神・妙見ともどもに、本拠地・大内にまとまり、ひっくりまとめて荘厳化・神聖化されていきます。つまり、興隆寺の妙見社は「下松から勧請された」という「素性」がはっきりしているわけです。

だとしたら、下松の妙見社の神様はどこから? と思う人がおられても不思議はないですよね。で、それが、空から神様が降ってきたと。そんなはずあり得ない! と非科学的なことを信じない方は憤りを覚えるかも知れませんが、もうここは、本当に空から妙見さまが降臨なさった、ということで妥協しませんか(信じない人には何を言っても難しいけど……)。周囲見渡すと、空から何かが降ってきたゆえに建てられた神社さま、とても多いですよ。

ほかの氏族も含め、先祖伝説なんて不可思議で神がかっているものと相場が決まっているので、非科学的であろうがなんであろうが、星が降るなんて、なんと麗しくも浪漫チックだなぁ、とドキドキすればいいのだと思います。琳聖太子も含めて、史料がないからとか、科学的に説明できないとか、そのような理由で否定されると世の中、なんともつまらくなってしまいます。そもそも、琳聖太子がいもしない人物だったら、県内あちらこちら(?)にある、太子にかかわる伝説や、興隆寺に実存する太子ゆかりの品々を全否定することにもなります。それこそ、あまりにも非情なことです。

下松(降松)には、古代から現代にまで語り継がれてきた麗しい星降る伝説がある。それは、大内氏の始祖・琳聖、氏神・妙見に関わるものである。

御薗生先生には北辰伝説についての考察から得た収穫がありました。それは以下のようなものです。

熊毛郡曾禰には「百済部」という地名がある。百済からの渡来人が多く着岸した地なので、この名がついたという。ならば、琳聖太子が着岸した地はこれまで「多々良」だとされてきたが、じつはこの「降松」であるという可能性があるのではないか。百済の人琳聖が流れ着いたので、百済の津、百済津、クダラツ、クダマツというように名前が変わったのかもしれない。

でもさ、そうなると、松の木の上に星が降ったから「降松」と呼ばれるようになり、それがやがて下松となった、という星降る町・下松の麗しきお名前の由来が単なる発音の変化によってだった、ってことになってしまいます。それだけはご勘弁ください。推論として述べてはおられますが(そもそも下松に着岸した、って仰っておられるじゃんね。なんでここでいきなり多々良着岸?)。

琳聖の着岸地点

琳聖を守護するために北辰が舞い降りたのは、現在の下松。北辰降臨の松の木まで現存します(ただし、当時の松は虫害にやられてしまい、現代のものはその子孫)。「異国の貴人来朝」のお告げに湧く当地に、本当に異国の貴人(=琳聖)が着岸したことで、着いた側も迎える側もその瑞祥に大騒ぎ。とういうことは、琳聖着岸地点は当然、北辰降臨の地と信じて疑いませんでした。

ところが、最近になって、自らの勉強不足を恥じる結果に。上述の御薗生先生曰く、琳聖の着岸地点はこれまで「多々良」とされてきたが、実は下松だったのではないだろうかというお話。「可能性がある」と示唆するに留まっておられますが、それより以降の先生方のご研究には、この点を重視するケースがあるんです。

そもそも、なんで「多々良」に着岸したことになっているかと言えば、大内氏の先祖伝説完成版とも言える「大内多々良譜牒」が着岸地点を「多々良」としていることによります。一部の研究者の先生は、ここに「作為的」なものを感じておられるのです。

普通に考えて、「北辰降臨 ⇒ その地に琳聖着岸」とする流れが自然なように思えます。そもそも、大内氏の氏神となった「妙見」を祀る妙見社は、本家本元が下松です。山口には後から勧請されたのです。『山口県の歴史散歩』のコラムに、「妙見が山口氷上山に遷される以前は、下松の妙見祭祀を管掌するものこそ、大内氏の惣領であったとの推測もなりたつ」云々の記述がありました。このご本では、この論点がその後も何度か出現することが特徴です。今、典拠を失念しましたが、同じことを論文に書いておられる先生のご著作を目にしたこともあります。

だからなんなの? ってなるかもしれませんが、この論点は後に、大内弘世が鷲頭長弘の後継者から、鷲頭家に「奪われていた」惣領の地位を奪い返した抗争に繋がっているのです。つまり、下松を根拠にしていた一族の者こそが本来の惣領だった、そうであるならば、弘世はむしろ簒奪した側だった、ということになり、大問題を提起しているのです。

問題が大きすぎるため、ここではこれ以上展開しませんけど、このことは無視できないと思われます。自らも、下松こそがルーツと考えています。もちろん、「力ある者がリーダーとなる」ことが当然という思想ですから、ある時期鷲頭家が一族を統率していたことも、それが弘世代には元通り「惣領家」に戻ったことも、別段誰が悪いとか「簒奪」云々の話とは感じません。一応、そのようなご指摘もある、ということで、今は流してください。

文字史料デビュー

日本にやって来た琳聖太子は「大内」の地を与えられた。子孫は「多々良」という姓をもらい、多々良氏となったが、本拠地であった大内がいわゆる名字の地となったため、大内氏と呼ばれた。中世に入り、大内弘世の時代になると、本拠地が大内から山口へ移されたが、多々良氏の歴史の中では大内で暮らしていた期間のほうがずっと長く、山口へ移っても大内は「古都」として大切にされ、大内氏の故郷であり続けた。

多々良氏の名前が初めて確認された文字史料として有名なのは、「京都市上賀茂神社旧社家鳥居大路氏所蔵仁平二年(1152)留守所庁下文」という文書である。大内の地で過ごしていた長い長い期間の多々良氏については、史料がないため「空白」の時代となっている。

名字の地・「古都」大内

冒頭の引用に、「周防国大内県を賜ってその采邑とせられ」と書きました。聖徳太子がくれたというか、朝廷から大内県の土地を采邑としてもらい、琳聖太子以下、その子孫はそこに住んだということになります。

大内氏の采邑大内県というは、吉敷郡矢田令、大内村、宇野令、宮野の範囲で椹野川、仁保川、問田川流域地方の盆地である。氷上の興隆寺は始祖琳聖の草創と伝えられ、後に、降松の妙見宮を勧請し、氏神氏寺一所に在り、大内氏はこの氷上御堀の辺を中心とし、その付近に館居したものと推定される。

出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻 1ページ

やがて、大内弘世の代に、この大内を離れて山口へ移ることになるわけですが、それは中世の話となります(もちろん、それ以後、大内の地がほったらかしになったりはしません。政治の中心地が移された、というだけのことです)。このあたり、時間的感覚がつかめなくて困るのだけれども、琳聖が来朝したのは、推古女帝の時代です。西暦でいえば、600年代。日本史の授業だと、古代史。それもまだ、律令制の成立にも至らぬ頃の話。

多々良氏の人々(正確にいうと、多々良姓を賜ったのは八代以降だけれども)は、聖徳太子の時代から南北朝期に至るまでの数百年ものあいだ、大内を根拠地としていたわけです。目茶苦茶おおざっぱな計算ですが、琳聖来朝の 611 年から鎌倉幕府の滅亡 1333 年まで(南北朝時代いつからか暗記してないから)、722 年間。そこから大内家滅亡が 1551 年として、残り 218 年間。前者が大内時代、後者が山口時代。一族の歴史の大半は在山口ではなく、在大内の時代なのです。どれほどゆかり深い地なのかは歴然としていますね。

『大内村誌』では、大内の地を奈良の都になぞらえています。まさに言い得て妙であり、多々良氏の人々にとって、大内の地は古都であり、心の古里であり続けたのだろうと思います(『大内村誌』は数ある郷土史の中でも、名著中の名著と誉れ高いものですが、中でも冒頭の『大内村の誇』はこれ以上ないくらいの名文です)。

大内義隆(普通に一番有名だと思って例に挙げています……)が大宰大弐だと知っていても、多々良氏ってのは何ぞ? という人は多いかも知れません。教科書には守護大名(もしくはちっとの間戦国大名かも)大内氏と書いてあるだけだし、名前が知れているのは圧倒的に最後の人なので。多々良氏の先祖からは遙かに遠く、根拠地も山口と紐付けられています。

では、多々良氏はいつから大内氏になってしまったのだろうか? といえば、別に大内氏に「なってしまった」わけではなく、最後の人も含めて皆、多々良氏。単純に根拠地が大内だったからそう名乗っているという話となります。

盛房始めて大内を氏とし、大内介と称した。恰も関東の三浦義明が相模大介となって三浦大介と称し、本宗世々三浦大介又は三浦介といい、また、千葉胤正が上総介に任じて、本宗世々千葉介と称したのと同規である

出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻

いきなり相模の連中の話なんてされても、わけが分らないじゃないか……。

うーーん、神奈川県ホームページとかに説明載ってるよ……。遠いね。そっちは置いといて、名字の地の話から始めるよ。

多々良氏一門の繁栄

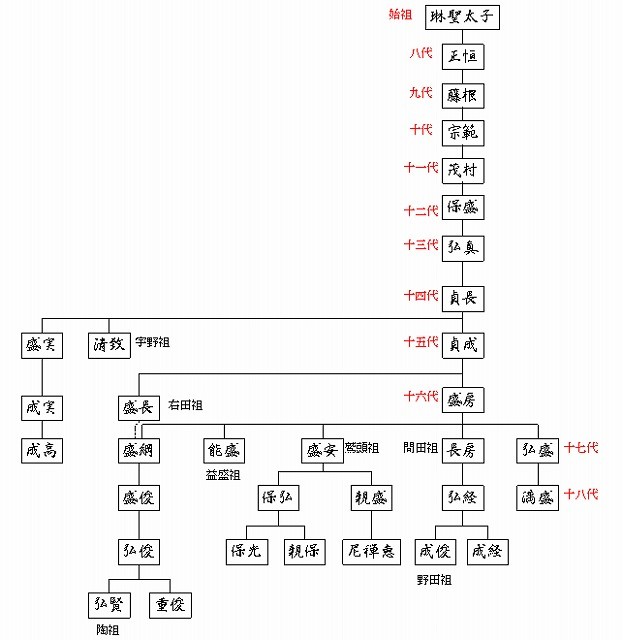

盛房は第十六代にあたります。この人が最初に「大内」と名乗ったようです。「大内を氏とし」って書いてあるのを見ると姓氏が変ったのかな、と思うけど、そういうわけではありません。ここでようやく、系図を参照してみましょう。なぜなら、このあたりからやっと、系図が賑やかになってくるからです。

うわっ。ご先祖様のお名前がある……。

ああ、デカすぎてそこまで入っちゃってるケド、まだそこまで話は進まないから……。

盛房の代から、右田、鷲頭、問田、益盛……と、たくさん枝分かれしていることがわかります(正確には一代前の貞成のところからも宇野祖が出ていますが)。どのタイミングでわかれたかまでは、この図からはわかりませんが、子孫繁栄して分出していく者が出るくらいの大所帯となったのでした。

全員多々良氏でも、全員大内氏でもいいじゃないか、と思うけれども、このように枝分かれしていく際には、「氏が同じ同族他家と区別するための名乗として、それぞれの支族が本拠を置いた地の名を名字に用いる」(『日本史広辞典』)ケースが多いとされています。そして、このような名乗りに用いた地名を「名字の地」といいます。名字の地には、「居館のほか墓所など一族祭祀の中心となる施設がおかれることが多く、一家結合の精神的よりどころともなった」(同上)。

多々良氏嫡流の盛房も本拠地・大内を名字の地として、以後「大内」と名乗るわけですが、大内の地には先に引用した如く、氏寺・興隆寺、氏社・妙見宮という一族祭祀の中心施設が置かれていました。広辞典の説明には、各々の名字の地に、それらの施設がおかれるとありますが、右田や鷲頭個々の事情はともかく、多々良氏全員の氏寺・氏社としての興隆寺・妙見社での祭祀は滅亡の時まで続くので、分出した支族たちも宗家を中心に一族結束が固かったのだなあと思うのです(少なくとも見た感じ)。

麗しい古都に住まいしていた時の多々良氏については、残念ながら、史料がほとんどありません。これほどの長い営みの歴史が文字史料的にはまったくの空白とは……。長い古代史の時代を経て、中世に入ろうという頃、ようやく史料にその名前が見えるようになるのです。

文字史料に現われた最初の多々良氏

多々良氏がいわゆる文字史料に初めて現れた記念すべき史料は、

「京都市上賀茂神社旧社家鳥居大路氏所蔵仁平二年(1152)留守所庁下文」

という史料となります。

庁下

矢嶋住人等

可為賀茂社御領事

右去七月御庁宣云、件島為伊保庄内彼社御領可奉免所当並雑事者。早為社領可随神役之状所仰如件。 不可遺失。仍下。

仁平二年八月一日

散位 賀陽(花押)

多々良

矢田部

賀陽(花押)

多々良

多々良

日置

散位中原朝臣 (花押)出典:御薗生翁甫『大内氏史研究』マツノ書店 平成13年復刻

これは、この界隈ではあまりにも有名なもので、いたるところの書物で紹介されています。

さて、いよいよここから、「実在した」ことの確認が取れている大内氏のご先祖さまたちのお話が始まりますが、国衙と在庁官人とか、あれこれややこしい背景が加わって来ますし、時代も大きく飛躍しますので、今回はここまでといたします。

推古天皇の時代から、いきなり院政期まで話が飛ぶなんて、空白の時代がどれだけ長いんだろうね……。

俺らも鎌倉時代くらいにならないと先祖わからんし、そもそも、はっきりしてるのって『太平記』の時代くらいからじゃね?

そうなの? 源氏の人たちは古くから氏素性がはっきりしているのかと思った。

参考文献:『大内氏史研究』、『大内村誌』、『山口県の歴史散歩』ほか。※文献、典拠整理中です。

【履歴】20250722 テーマ変更によるレイアウト調整、一部加筆、参考文献追加