海印寺に供養塔があること、その供養塔の発見には多くの地元の方々、研究者の先生方のご尽力があった、ということで有名な人。ただし、若くして不幸な亡くなり方をしたこと以外、その事蹟などについてはほとんどわからない。なんの功績もあげていない、という意味ではなく、その活躍についてほとんど史料が伝えられていないのである。

でも、考えてみると、歴史上の人物は大多数が、たいていこんなものであるともいえる。要するに、非常に短期間ではあったけれど、普通にまっとうな当主様として政務を執っておられたと言うこと。

基本情報

陶弘護の二男。五郎、文明九年(1477)生まれ。兄・武護の出家遁世により、家督を継いだが、のち帰国した兄との間で戦闘となり、亡くなった

存在の証左

陶家史上最も有能かつ英雄的な人物、陶弘護は吉見信頼に謀殺され、不幸にも若くして亡くなった。弘護が主家に対して尽してきた功績の重さを考えれば、下手人である吉見は、即刻逮捕極刑となってしかるべきだが、文字通りその場で殺された(ある意味、あまりにも即行で成敗されてしまったせいで、事件そのものが不可解なままとなった)。

弘護には三人の幼い息子が残された。上から順番に、武護、興明、興房である。父が横死した際、子らは幼すぎたから、叔父である右田弘詮がしばし後見役を務めた。武護、興明という上二人の兄は、いずれも不幸にして早死したため、末弟である興房が成長すると、晴れて陶家の当主となった。この興房が大内義興、義隆父子の下で、主を支える忠義の重臣として活躍したことは誰もが知っている。そんなことから、早死にした二人の兄について顧みられることはほとんどなく、つい最近まで、その実態については誰も気にしていなかった、というのが現状らしい。

ところが、最近になって(とはいえすでにかなり昔のことになってしまったが)興房の兄・興明の供養塔が偶然にも発見され、それが陶氏研究の権威・播磨定男先生の元に持ち込まれたことから、興房の二人の兄たちについての研究が一挙に進んだ。供養塔が見付かった時点では、それが誰のものであるのかは全く不明の状態。発見されたことも、長らく陶一族についてご研究を重ねられてきた播磨先生が、その鑑定にあたられることになったのも、なんだかすべてが奇蹟のような話である。

陶氏系図の誤り

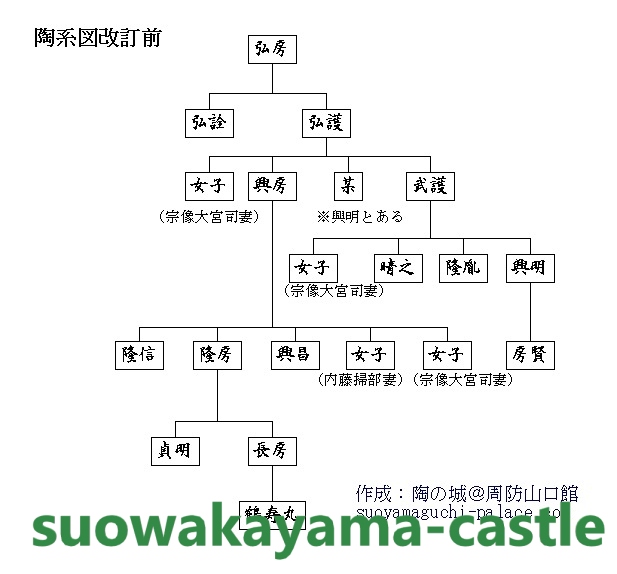

現在のところ、大内氏関係の系図として最も信頼がおけるものとして出回っているのが「新編大内氏系図」である。研究者の先生方はもっとあれこれの系図類をご存じだけれど、一般人が普通に目にする啓蒙書からやや高度な研究論文集の類まで、だいたいはこの系図を元に「略系図」のようなものを載せてくださっている。で、その大元の「大内氏系図」で弘護一家辺りがどのようになっているかというと、以下の如くである。(参照:『山口市史 史料編 大内文化』「新編大内氏系図」)

ところで、「系図」には、○○で戦死、△△年に病死、□□によって誅殺された等々、直ちに信用していいのかどうかは別として、あれこれのコメントが書き込まれている。中には名前だけで、何のコメントもない人物もあれば、まるで略伝みたいになっている人物もある。興味深い書き込みがあっても、それが正しいかどうか確認できないケースもある。だから、半ば「推定」みたいなことにはなってしまうけれども、これら系図のコメント、場合によってはそれじたいが非常に貴重な史料となる可能性もあり、じっさい、参照元が「系図」となっている論文もよく見かける。

陶家の武護、興明の兄弟について、系図上のコメントはどうなっていたのであろうか?

まず、武護についてだが、「鶴寿丸 三郎 五郎 中務少輔 早世」とある。つぎに、興明については、「某 興明 夭」とある。ここで注意すべきは、「系図」には、武護には数人の子女があり、うちひとりが、弟と同名「興明」となっている点。そちらは「年月不知於富田被撃」となっている。残念ながら、武護に子女がいたのかどうかを証明する研究は今のところないように思われる。恐らくは史料も欠落しているのだろう。ただし、播磨定男先生は「早世」したはずの武護に「実名」や「官途名」があること、四人もの子女があることなどに疑問を呈しておられ、特に「武護息・興明」については、詳細なご指摘がある。(参照:播磨定男『山口県の歴史と文化』)

それによれば、この武護息「興明」と、同弟「興明」とは恐らく同一人物である。兄・武護の下に弟・興明を縦に繋げる、この点については「意味がある」(播磨上掲書)。武護の跡を興明が継いだという家督の流れとしては、そのような順番となるからなのであろうか。しかし、兄の下に弟を繋ぐ際、「武護ー興明」と書いてしまっていることは大問題だ。このように書くと、誰の目にも二人は親子関係にしか見えず、武護弟も武護長男も同姓同名で興明である、つまり二人の興明が存在した、という誤解が生じる。ゆえに、「両者が兄弟の関係にあることを告げるために=線を引くのが系図作成の基本」(播磨上掲書)という。いずれの時点かわからないが、系図を書写した際に「=」を「-」と誤ってしまったのだろうか。

当然のことながら、この系図が「完全」なものであるとはいえないのが現状だけれど、それこそ現在進行形で研究が進んでいるのだから、とりあえずはこれに従っていればよいという感じ。しかし、敢えて「改訂前」といういい加減なタイトルをつけたことには意味があって、いちおうの定説と見なされて諸々引用元にされているこの系図、この「陶兄弟に関わる」部分は興明供養塔の発見とそこから明らかになった研究成果で、かなりの軌道修正が必要となったから。ひとつは先程の、「武護ー興明」が親子関係を表わすものではなく、兄弟間の家督の流れを示す繋がりであること(系図が『=』を書き落としていること)、もうひとつは、「早世」「夭」「年月不知於富田被撃」などのコメントが不完全であることだ。

武護弟・興明と武護長男・興明とが同一人物であるとしたら、弟に添えられた「夭」と長男に添えられた「年月不知於富田被撃」も、ひとりの人物に係ることになる。もちろん、「年月不知於富田被撃」の結果「夭」となった可能性もあるけれど、それも含めて手直しが必要となるはず。それら諸々はすべて、播磨先生のご研究で明らかとなっているので、我々はその成果を有り難く享受すればいい、ということになる。

なお、武護と興明の項目は内容が重複する部分が多いため、適宜リンク先をご参照くだされば幸いです(検索エンジンというシロモノは内容が少しでも『重複』することを嫌い、異常なほど神経質に反応するシステムであるためです。ご了承くださりありがとうございます)。

兄の出奔と家督相続

父・弘護の死後、陶家の家督を継いだのは、嫡男で興明の兄・武護だった。ところがこの兄、理由は不明ながら主の上洛に付き従って都へ向かったのち、そこで出家遁世してしまう。このことについては、武護の項目に書いたので、そちらをご参照ください(⇒ 関連記事:陶武護)。

興明の家督相続は順調だったと思われ、兄・武護が当主としての仕事をしていた証となるあれこれの史料(宛行状など)が見られなくなると同時に、興明のそれが現われ始める。これらの史料については、播磨定男先生の論文にまとめられているけれども、どうせなので、ここでも後を追って同じ史料を確認する。

と言っても、素人に簡単に確認できる活字化された「当主としての政務を執っていた証」史料としては、下の宛行状二通くらいしかない。

陶興明安堵状(興隆寺文書)

分領末武内日面寺領事、任先例、寺務領掌不可有相違之状如件、

明応参年五月九日

興明(花押)

日面寺重芸

(参照:『戦国遺文 大内氏編』、通し番号「七七一」)

陶興明安堵状(満願寺文書)

当寺住持職并当知行地事、任 快哉院殿・昌龍院殿証判之旨、寺務領掌不可有相違之状如件、

明応参年九月廿日

興明(花押)

満願寺

(同上、通し番号「七七四」)

当然のことながら、彼の生涯にわたる事蹟が所領安堵だけのはずはなく、史料が欠落してこれしかない、ということ。兄・武護の出家遁世が延徳四年(1492)、その後、兄弟間で戦闘が起り、興明が亡くなったとされるのが明応四年(1495)なので(あとで説明する)、興明が当主として活動していた期間は三年間あり、その間にはほかにもさまざまな文書が発給されたはずである。しかし、著名な先生方がお調べになっても現状見つかっているのはこんなところなのである。ただし、彼が確かに存在し、当主として活動していたことを証明するには、取り敢えずこれで充分である。

同じ『戦国遺文 大内氏編』に収集されている興明に関わるものとして、書状二通がある。益田家との間で太刀を贈り、贈られというやり取りがあったことが知れる。弘護息三兄弟の母は石見の益田氏だから、身内同士という親しい関係。益田家との書状の行き来は、兄・武護、弟・興房との間でも頻繁にあったと思われるけれど、出典が『益田家文書』であり、兄・武護が謀叛の咎で成敗されたというその後の経緯を考えたら、彼に関わるものが伝わらないのは、大内家に憚って益田家が意図的に処分してしまったゆえにかもしれない。

陶興明書状 (益田家文書)

就庄内之儀預御札候、委細令拜見得其心候、彼堺事可然成行候、殊従京都御奉書千秋万歳目出候、為御祝言太刀一腰令進之侯、猶々始末之儀、申此御使僧候之間省略候、恐々謹言、

(明応二年)

十二月廿二日

興明(花押)

益田殿

御返報

(同上、通し番号「七六一」)

陶興明書状、返報(益田家文書)

御札令拝見候畢、抑如仰、旧冬者預御使僧候之間、委細申入候之处、御懇示預候、誠以畏入候、殊々御太刀拝領、御慇懃之至候、其已後庄内辺弥無為之儀、千秋万歳候、猶委曲勝達坊可被仰候之間、令省略候、每事重々可申述候、

恐々謹言、

(明応三年)

卯月八日

興明(花押)

益田殿

御返報

(同上、通し番号「七六八」)

このように、興明が陶家の当主として活動した期間はわずかな期間であり、残された史料もほとんどないが、それでも興明という人物が確かに存在し、当主としての務めをきちんと果たしていたことがわかるのである。そして、興明については、文字史料以外にも「供養塔」という形でもその存在が証明されている。つぎにその供養塔について見ていく。

海印寺の供養塔

横矢地蔵堂の宝篋印塔

海印寺は周南市にある曹洞宗寺院だが、陶弘政が父・弘賢の菩提寺として建立したといわれている、陶氏にゆかりの深い寺院である。同寺には、陶一族の供養塔が二基存在する。ひとつは陶興房の嫡男・興昌のもの。そして、もうひとつが興明のものとなる。興昌は若くして亡くなり、海印寺に葬られ、供養塔もそこにあったものと思われる(どなたもこっちは室町時代からありました、と書いていないから少しだけ気になるけど)。

しかし、興明のものは元からこの場所にあったわけではない。播磨先生は、徳山市(当時)教育委員会の依頼で、長年に渡り市内の文化財について調査を重ねてこられた。先生はじめ、研究者、自治体関係者の皆さまのご尽力の結果、横矢地蔵堂という場所から見付かった宝篋印塔が、ほかならぬ陶興明のものであることがわかり、この場所に安置されたのである。

龍文寺に大量にある陶一族のものと思われる供養塔の数々。あれらについて、地元の先生方が調査を行なって来なかったはずはない。しかしながら、現状、誰のものなのか判明しているのはわずかに数基である。歳月の経過により、刻まれた文字が読めなくなってしまうこともあるだろうし、中には文字は判明してもそれが誰なのかわからないものもある。逆にいうと、この供養塔が興明のものであると、きちんと証明されたのは稀有な例といえる。

地蔵堂の宝篋印塔が興明のものであるとわかるまでのご苦労は、播磨先生の論文に詳しい。文化財の調査というのが、どれほどたいへんなことであるかを垣間見ることができると同時に、ここでも我々は、先生方の貴重なご研究の成果をのほほんと享受しているだけだということに気付くだろう。現在、『山口県の歴史と文化』という先生の論文集に収められているので、それらについては直接図書館に行ってご本を拝読するのが望ましい。

それすらもメンドーだったり、本を読む前にアウトラインだけでも教えろという方々のために、ごくごく簡単にまとめておく。

取り敢えず、供養塔の現在のお姿は下の通り。⇒ 関連記事:海印寺

まずはこの宝篋印塔、完全な形では発見されなかった。屋根より上がなく、塔身と基礎しか残っていなかったのである。なので、現在の屋根はどこか別の塔から拝借してきたものとなる(元の塔はどうなっちゃったんだろ? 多分、屋根だけのものがあったからお借りしたと思うけど……。)

紀年銘:明応四年(1495)

塔身:四方に円相、正面に「春圃英公明應四乙卯二月十三日」の刻印。

基礎:無銘

石質:平野石(地元産安山岩)

このような場合、「春圃英公」という「明應四乙卯二月十三日」に亡くなった人のための供養塔であり、どなたかこれを造って供養した人がいたことになるけれど、この供養塔にはそれらの人々(これを造り被供養者を供養した人)の名前はなかった。つまり手がかりは、この「亡くなった人」の名前だけ。ただし、そこは陶氏研究の大家であらせられる播磨先生なので、この供養塔が発見された場所からピンと来た。

つまり、この発見場所「横矢地蔵堂」は江戸時代に建てられたものだけど、供養塔にある明応年間、この付近は陶一族の本拠地だった。より詳しくすると、地蔵堂の所在地・「下上字横矢の一帯」がそのまま陶のくに富田保。陶氏館跡になっている場所、下上字武井からほど近い場所というより目茶苦茶近い(両方とも下上)。ということは、当然、そのような場所に置かれていた供養塔は一族にかかわるもの、となる。

そこで播磨先生は、付近にある陶氏ゆかりの寺院を徹底的に調査なさった。すると、うち三ヶ寺の過去帳から類似する名前が見付かった。具体的には、龍文寺、龍豊寺、保安寺。いずれも劣らぬ陶氏ゆかりの寺(保安寺は弘房夫人仁保氏の菩提寺)。このうち龍豊寺には宝篋印塔と位牌もあった。どの寺院も亡くなった年月日が明応四年二月十三日であることは共通だったが、法名は微妙に異なり、また龍文寺と保安寺ではその明応四年に亡くなった人物を陶弘詮ではなかろうかと但し書きするなど不審な点もあった。

あるいは、弘詮の子らを父親と混同しているなど色々なケースを想定調査し、「明応四年二月十三日 生年十九歳」から生年月日を逆算、生存していた時期、年齢的に合致しない例などを消去法で消していった結果、龍豊寺にあった「春圃孝英大禅門院 明応四年二月十三日 生年十九歳」という過去帳の記録、「□圃孝英 □乙卯二月十三日」という宝篋印塔、それに位牌がこの地蔵堂にあった宝篋印塔の被供養者と同一、と判断した。さらに、同時期、同年齢に該当する人として、陶興明に比定されたのである(中途はかなり端折っているので、詳細はご本を拝読のこと)。ちなみに、龍豊寺は周知のごとく、弘護夫人、つまり、三兄弟の母・益田氏が夫のために建てた菩提寺だから、ここにその愛息の位牌や宝篋印塔があることも合点がいく。(⇒ 関連記事:龍豊寺)

加筆修正時追記:播磨先生の論文には書かれていなかった(ような気がする)けれど、この供養塔、元々は開削工事中(道路か何かを造るため)に「平城」の土中から出てきたものを、地元の方々が地蔵堂に持って行って安置したのだとか。それが播磨先生たちの所に持ち込まれ研究対象になるまで、六十年余の間地蔵堂にあったとのこと。古い話で「現代」の出来事とはいえ既に「言い伝え」となっており、人々の記憶も曖昧に。平城といえば、文字通り陶氏館(跡)なので、館敷地内で供養されていて時代の変遷とともに埋もれた(館跡じたい何もないわけで)可能性もある。そもそも、地蔵堂と平城の距離感が部外者には不明であるので(関東在住)、誤差の範囲と思う。先生がこの「言い伝え」をご存じなかったはずはないから、敢えて触れておられないのは完全なる「言い伝え」であったか、平城=地蔵堂とみなしても差し支えない距離感だったかいずれかと思う。(参照:『中世周防国と陶氏』)

「富田合戦」

兄の突然の出家遁世によって家督を継いだ興明だったが、それから三年後の明応四年(1495)、これまた突然に帰国した兄によって殺害され、短い生涯を終えた。興明の死が、兄との戦闘の結果であることについては、上の横矢地蔵堂の宝篋印塔と『晴富宿祢記』(明応四年三月二十一日条)の記述、および地元に伝わる伝承などからわかる。播磨先生はこの戦闘を「富田合戦」と書いておられる(播磨上掲書)。

まず、『晴富宿祢記』(明応四年三月二十一日条)に「防州大内一族陶以前榷介上洛時、在京之内令遁世、今又帰防州、舎弟陶継家居兄遁世之跡之处、二月十三日為舎兄之所為、押寄舍弟当陶宅討伐之」とある(詳しくは武護の項目参照ください)。そしてこの「二月十三日」という日付が、宝篋印塔にあった「明應四乙卯二月十三日」と一致する。『晴富宿祢記』の記事は、播磨先生が宝篋印塔の被供養者が誰なのかを探る手がかりとなったと同時に、宝篋印塔の発見もまた、日記に書かれていた記事だけではわからない多くのことを教えてくれた。

我々が「押寄舍弟当陶宅討伐之」という記事を見ただけでは、この「陶宅」というのはどこのことなのか不明である。陶氏は山口にも屋敷を持っていたからである。しかし、興明供養塔が龍豊寺と同時に、この地蔵堂、つまり、富田陶氏館付近に置かれていたということは、彼の死が、この場所と深く関わっていることを意味する。まあ、すべての場合がそうだとは限らないけれど、供養塔である以上、亡くなった場所に置かれることは十分に考えられる。大内義弘の供養塔は堺にあるし、教弘のものも興居島にあるそうだ(ともに未見。参照:『山口市史 史料編 大内文化』。なお、教弘供養塔は再建物ながら山口の泰雲寺にもある。⇒ 関連記事:泰雲寺)。

なぜ義弘や教弘の供養塔が故郷・周防長門以外の場所にもあるかといえば、そこが亡くなられた場所だからである。そうであるならば、興明のそれも、龍豊寺にきちんとした供養塔があるにもかかわらずこの場所にもあったということは、そこが彼が亡くなった場所(もしくはその付近)であったことは十分に考えられる。さらに、れいの「系図」に書き込まれていたコメント「年月不知於富田被撃」。いずれをとっても、山口の館ではなく、富田の館であることを指し示しているようだ(山口で一悶着あってから本拠地へ帰還して、互いに兵力整えてガチンコという考えを捨てきれないけど)。

日記の記事「押寄舍弟当陶宅討伐之」からは、「合戦」のようなものがあったのかどうかわからないし、何となくだが、単に富田の屋敷に攻め寄せてそこですべて終わったようにも取れる。誰かが詳細に兄弟間の戦闘について記録を残してくれていれば助かるけれど、そんなものは残されていないからだ。じつは、『晴富宿祢記』を書いた人は、適当な噂話を書き記したわけではない。最初は単なる噂話であったかもしれないのだが、「競秀計秀文首座大内京雑掌来臨」とあって、大内家の事情に詳しい人から直接話を聞いているのである。なので、耳にした話はもっと詳細であったかもしれない。しかし、日記であるから、覚え書き程度で事細かに書く必要もないし、そもそもあまり興味がなく、細かい事までは尋ねなかったこともあり得る。

ゆえに文字史料だけを頼りにしている真面目すぎる歴史学だと、話はここで終わりとなる。

伝承と史実

郷土史の先生や歴史愛好家の方々に多いのだが、地元の言い伝え、つまり伝承の類をとても大切になさっておられる。かなり以前に出版されたある先生のご本をお読みして衝撃を受けたことがある。先生は地元の言い伝えを丹念に収集し、あれこれと非常に興味深いご説を展開なさっていた。すると、歴史学の権威だとかいうどこかの大学教授の先生から、あなたのお書きになったそれらの「事実」を証明する史料を提示してください、という抗議文が来たのだという。「言い伝え」だけで「史料がない」ことを書くな、というお叱りだったらしい。

ご本を書かれた先生は、元はジャーナリストで、確かに歴史学の「権威」ではない。しかし、長年に渡りフィールドワークを重ね、地元に残る興味深い伝承を集めて来られた功績は素晴らしいものだし、その熱意と情熱には常に崇敬の念を禁じ得なかった。だから、ご本の後書きにそのような過去の経緯が書かれていたのを読んだとき、とても悲しかった。そのご本を書かれた時点で、その先生はすでに著名な研究者として様々な講演会などに招かれる多忙なご身分であり、教授先生からの嫌がらせももはや記憶の彼方となっておられた。だからこそ、文字にすることがおできになったのだろう。抗議文を受け取った時はひどく辛い思いをなさったと書かれていた。

歴史学の先生方も色々で、「史料がなかったら絶対に認めません」という方ばかりではないし、時代とともに、そのような傾向はますます薄れてきているような気がする。紙の史料はどうしても経年劣化や散逸を免れないものだから、それだけに頼っていたら、何一つ「証明できない」ことになってしまう。それに、我々素人は、お堅い古文書史料なんて見せられても意味不明なだけなので、地元の言い伝えを楽しく語ってくださる郷土史の先生やガイドさん方のお話を聞いているほうがずっと楽しかったりする。

そして、もう一つ、これはとても大切なことだけれど、上に挙げた(敢えてお名前は伏せる)在野の歴史研究者の先生が常々仰っているのは、「言い伝えには必ず意味がある」ということ。何もないところに、伝承など生まれないのである。確かに、誰がきいても、いくらなんでもこれは作り話であろう、と思われるような言い伝えも存在することは事実である(それはそれで、物語として楽しめばいい)。ただ、そこに何らかの類似した「事実」を告げる史料なり遺物なりが存在するとしたら、それはかなりの高確率で単なる「言い伝え」ではないと思う。史料や遺物の空白を埋める、重要な手がかり足りうると思うのである。

地名の由来

陶興明の供養塔が見付かった横矢地蔵堂。この「横矢」という地名は、かつてこの地を弓矢が飛び交ったという言い伝えがあることに由来するという。播磨先生はこの言い伝えにある戦闘を、陶兄弟に関わるものなのではないか、と書いておられる(横矢は横屋とも書き、後者の場合、『社家』の意味となる。これについては陶氏居館跡のところに書いた。恐らくこの地は社家でもあり、弓矢が飛び交った場所でもある。それゆえに、二つの呼び名がある、と解釈している。関連記事 ⇒ 陶氏館跡)

播磨先生の論文からその言い伝えについてまとめると、富田の陶氏館の南北には七尾城と上野城という城山があって、かつてこの二つの城山の間で戦闘があった。二つの城から弓矢が飛び交ったので、その間にある地名を「横矢」と呼ぶ、というようなことになろうかと思う。

兄弟両軍がそれぞれの城山に陣取って対峙したのだろうか。いかなる強弓であってもそれぞれの城山から相手の城山に弓矢が届く距離ではないから、ともに山から下り、この横矢の地で合戦に及んだと想像せざるを得ない。そこが戦場ならば、当然弓矢は飛び交っただろう。

何もないところに、単に地名が横矢であり、弓矢が飛び交ったという言い伝えがある、というだけでは著名な研究者の先生がそれを単純に陶兄弟の戦闘に結びつけたりはなさらない。

言い伝え +α として何点もの史料、そして遺物まで見付かっているのである。

ここまで挙げてきた史料や遺物についてまとめておくと、

一、『晴富宿祢記』(明応四年三月二十一日条)

一、系図にある興明についてのコメント「年月不知於富田被撃」

一、龍豊寺過去帳、供養塔

一、横矢地蔵堂から見付かった供養塔

『晴富宿祢記』に「舎弟陶継家居兄遁世之跡之处、二月十三日為舎兄之所為、押寄舍弟当陶宅討伐之」とあり、「横矢」の地に、兄によって命を奪われた弟である興明の供養塔が置かれていた。史料と遺物でここまでが確認できる状態で、「横矢」の地にはかつて弓矢が飛び交ったという言い伝えがあった。この「言い伝え」は恐らくは史料と遺物を補完するものであり、単なる根も葉もない噂ではないのではないか、そう思う。

しかし、ここで大きな疑問が湧く。そもそもなにゆえに兄弟が相争い、弟が命を落とすような戦闘にまで発展したのか、という件については、何の説明もできていないことだ。

兄弟喧嘩の真相とは?

残念なことに、供養塔や弓矢が飛び交った言い伝えは、兄弟間で戦闘があった事実を教えてはくれても、彼らが戦闘にまで至った理由については何も伝えてはくれない。だとすると、唯一の手がかりは紙の史料ということになるけれど、それもどうやら『晴富宿祢記』(明応四年三月二十一日条)くらいのものらしい。この件については、武護の項目で、先生方のご研究を紹介すると同時に、自らの意見も書いているからそちらもご参照ください。

ただし、同じひとつの事件についても「立ち位置」が変ると見方はがらっと変る。たとえば、興明の父と吉見家の問題も、ここでは何やら常に、吉見信頼が大悪人であるかのように書かれていて、関係者から袋叩きに遭うのではないかと身の危険を感じることしきり。吉見家のサイドから見たら、陶の家ほど腹の立つ連中はいないのであって、そのくらいたまりにたまった怨恨がなければ、流血沙汰にまで至るはずはない。その意味では、何の弁解の余地も与えられずその場で成敗されてしまった加害者の側とて、被害者なのである。今ならば情状酌量なんてワードがあるけれど、当時はなかったであろうし。その意味で、たいへんに不幸な事件であったことは事実だけれど、陶の家だけが被害者と考えるのは誤りともいえる。ただ両方ともに味方する書き方は混乱を招くだけなので、常に吉見家の人には嫌な思いをさせてしまっている。この場を借りてお詫び申し上げます。

武護と興明の流血沙汰についても、恐らくは双方に言い分があろうと思われ、単純に武護が弟を手に掛けた世紀の大悪人みたいなことではないと思っている。とはいえ、ここでは「興明の側」に立って、重複しない程度に少しだけ書いておきたい。

大内政弘が病がちとなり、嫡男・義興が政務を代行し実質上当主交代したような状態となっていた頃。それはちょうど、武護興明兄弟の戦闘が行なわれた時期に当たる。その時、大内家内部では一部の重臣たちにより、密かに大胆な「陰謀」が進行中であり、興明の兄・武護はそこに巻き込まれていた。

兄・武護が巻き込まれた「陰謀」とは何だったのか? 内藤弘矩を首謀者とし、義興ではなく、弟(兄とする場合もある)興隆寺大護院尊光を当主の座に就けようと企む者たちが存在したのだ。兄・武護はこの「陰謀」に加担しており、いったん陶家の家督を継ぎながら出家遁世して姿を消す、などという謎の行動もすべてはこの企てに関連するものだった(武護の項目参照のこと)。

大護院尊光(還俗して大内高弘)が叛旗を翻す事件は実際に起っているが、それは政弘が亡くなり、義興が名実ともに当主となったのちのことで、陶兄弟の一件からはだいぶ先の話となる。この造反案件と政弘存命中から企まれていた陰謀との関連性などは、ここで話題にすべきことではないから割愛するけれど、最初の陰謀については事前に発覚し、内藤弘矩が大内政弘に殺害されることで未然に防がれた。

播磨先生以前のご研究だと、内藤弘矩が「陰謀」を企てたかどで主の家に誅伐されたのは、これらの「陰謀」について陶武護が主の家に「讒言した」からである、という「定説」があったのだという。「讒言」というのだから、内藤弘矩は無実だったのにあらぬ濡れ衣を着せられて成敗されてしまった被害者みたいだ。この辺り調べてないのでよくわからないけど、古いご研究でも内藤弘矩の陰謀じたいはあったと考えられていたっぽい。だとしたら「讒言」はあたらず、「告発」とでもしたらよろしいと思われる。ここはどこかの「史料」にそう書いてあるということを言っておられる。ここで問題となるのは、その正義の「告発」を行なったのが誰か、ということ。播磨先生がわざわざ以前の「定説」を提示しておられるのは、正しい「告発者」が武護ではないからだ。

播磨先生のご本にはつぎのようにある。

陶氏の中で誰かが内藤氏の動きを察知し、これを主君の大内氏に訴えたとしたら、それができるのは興明であろう。兄武護の遁世後陶家を継いだ興明がかかる挙に出たために、一旦遁世出家したはずの武護が帰郷し、兄弟間の戦闘に至ったものと解されるのである。

播磨定男『山口県の歴史と文化』

この通りであったとしたら、興明というのは勘が鋭く聡明な上に、主の家のためならば実の兄を売ることもできる忠義一徹の家臣、ということになる。実の兄を売ったかどうかはわからないけど、先生のお言葉からはそう読める。だからこそ、「告げ口」されたことを知って腹を立てた兄が弟と戦闘になったのである。

『晴富宿祢記』(明応四年三月二十一日条)には「同廿八日内藤肥後守於大内左京大夫入道宅招寄之伐之、内藤武勇者也、 忽乍負手討数輩打死了……」とあり、内藤氏の誅殺は「二月二十八日」で、興明が殺害されたのちのことである。弟の「告げ口」の結果、主らに企てが漏れたと知った兄・武護は逃走するか、一か八かでやられる前に決行あるのみ、のような気がする。出家遁世して他郷にいたのならば、「逃走する」必要はないわけで、わざわざ「帰郷し」てまで弟を殺害するなど自殺行為もいいところである。よほど腹に据えかねたんだろうか?

他郷にいてもいずれは見付かって討伐されてしまうと思い、やられる前に決行と思って帰郷したのならば、仲間である内藤弘矩にも危急を知らせるはず。日記に書いてあることをまるごと信じてよいのであれば、「内藤者宗景僧伐舍弟陶五郎之時令同意」とあり、内藤弘矩は武護による弟殺害を支持していた(宗景というのは出家遁世した武護の法師名)。造反者一味が新しい当主(高弘)を担いで事実上実権を握ろうというのなら、陶家の当主も仲間である武護であってくれたほうが都合がいいだろう。後押しするのはわかる。興明の正義の告発のお陰で、恐ろしい陰謀について事前に知ることができた主一家は、それゆえに内藤弘矩を討伐したことになるけれど、そうならば、「告げ口」されたゆえに弟を殺害した、という考え方だとちょっと奇妙なことになる。

つまりは、この考え方だと、時系列的にこうなるはず。

一、武護が内藤弘矩らの陰謀に加わる

二、何やら陰謀が漏れたらしい気がして不安となり武護は身を隠す(出家遁世)

三、興明が兄のかわりに当主となる

四、興明は内藤弘矩らの陰謀に気付き、主に告発する

五、弟に告発されたことに腹を立てた武護は、弟を殺害しようと考える。

六、内藤弘矩も武護の弟殺害を支持する。

七、武護が帰国して興明と戦闘になり、結果、興明を殺害する。

八、内藤弘矩が大内政弘に誅殺され、息子・弘和が義興に討伐される

これら一~八、流れとしては何ら問題がないように見える。ただ、五以降にそれぞれがとった行動には何となく違和感がある。仮に、内藤弘矩は四を知らず、武護も他人の安否などどうでもいいと考えるような人物だったとして、弘矩に知らせることなく七に及んだとする。しかし、七が兄弟で合戦に及ぶような大騒動に発展している時点で、弘矩としても、何か想定外の事態になったと思い、警戒して然るべきである。そもそも日記によれば、弘矩は武護の弟殺害を支持(せいぜい黙認程度かも知れないけど)していたらしく書いてあるのだから、六が成立する。だとすれば、弘矩は当然、四を知っており、五、七も事前にわかっていた、となる。そうならば、日記にあるがごとく、弘矩がのこのこと政弘宅に出かけていってそこで誅殺とか(大立ち回りがあったように書いてあるが)、そんな間抜けな流れになるはずがないのでは? むろん、「陰謀」など企てるほどの人物だから、興明の告発を「讒言」扱いし、兄弟げんかは己とは無関係であると知らぬふりを決め込み、主を騙しおおせる自信があったのかも知れない。

ただ、そうであるにせよ、五と七、武護が弟に「告げ口」されたから殺害した、というのはやはり奇妙である。弘矩が兄弟の内輪揉め(その理由がなんであるにせよ)を知っており、その件に関して武護を支持していたことは確かと思われる(日記にもそう書いてあるし、彼らが同じ陰謀を企てた一味であったことは首肯できるので)。兄弟間の内輪揉めの理由が、興明による「告げ口」のためだとしたら、武護のみならず、同じ陰謀に参画していた弘矩も興明にそれを曝かれたことに立腹したかもしれない。けれど、このような場合、すべてを曝かれてしまった陰謀首謀者としては、仕方ないので一か八かで「陰謀」決行を早めるか、いずこかへ身を隠すかしないと自らの身も危ういではないか。武護による興明殺害が「陰謀」決行の一コマであったとして、弘矩が無防備に大内政弘の誘いに乗って出かけていくというのはどう考えてもあり得ない。主にすべてを知られていることを承知で出かけていくのなら、吉見信頼が弘護殺害を決意して宴席に赴いたように、弘矩にも決死の覚悟が必要となるのである。むろん、その結果が大立ち回りであったのかも知れぬが。

大内本家で「惣領の座」に関わる内訌が勃発することはしばしばあった。しかし、大内教弘以降、跡継となる嫡男には亀童丸という幼名がつけられ、興隆寺で世継ぎたる若子としてお披露目されるという「ルール」ができていた。義弘や盛見、持世の時期のように不安定で幕府の介入を招くような状態ではなく、自らの意志で後継者を決定し、誰にも否とは言わせないほどお家は安定していたのである。そのような状況下で、跡継は義興であるということは、早々と定まっていた。それを覆して別の者を主にたてようなどという企ては無謀であり、成功の見込みなど1ミリもなさそうに見受けられる。

にもかかわらず、「陰謀者たち」は主の首を挿げ替えようという大それたことを考えた。その企てが成功した暁には新当主(高弘)の元で功労者として、それぞれが立身出世する、そんな見果てぬ夢でもあったのだろうか。内藤は一門衆ではないものの、重臣を務める家柄。陶家は言わずもがなである。もともと家中で相応の身分に就いていたのにもかかわらず、身分どころか命まで失ってしまった。何やら「知恵の足りない」陰謀者たちなど、元より叶うはずもなかったようだ。

主の家は一枚も二枚も上手だった。けれども、海千山千の重臣たちを敵に回し、それこそ己の身に危害が及ぶ可能性すらあり得るのに、主の家に決死の告発をした興明の英雄的行為があったことも忘れてはならない。そういうことにすれば、興明の項目を書いているこのページ的にもなんだかとってもカッコいいのだが。しかし、どうもこのあたり、なんだかすっきり来ないのである。「告げ口」されたなどという幼稚な理由で、兄が弟を亡き者にするなどということが、本当に起こり得るのだろうか……。

もしここに、「史料にはない」素人的素朴な疑問を提議させていただくことが可能だとするならば、『晴富宿祢記』に「舎弟陶継家居兄遁世之跡之处、二月十三日為舎兄之所為、押寄舍弟当陶宅討伐之」とあり、供養塔にも「春圃英公明應四乙卯二月十三日」とあるからといって、この「二月十三日」という日付はあくまで、興明が亡くなった日付であって、兄・武護が周防国に帰国したのがいつのことなのかは、どこにも書かれていないということ。

兄弟の間で戦闘が行なわれ、その戦闘じたいは半日もかからず終了したにせよ、武護が二月十三日に帰国し、真っ直ぐ富田に行き、いきなり戦闘が始まり、すぐさま興明が亡くなったかどうかはわからないではないか。何が言いたいかというと、戦闘に至る以前にも兄弟の面会はあり、あるいは「陰謀」なるものに弟を誘っただとか、そういうことが一切なかったと証明するものは何もないのである。

このような戦闘以前の兄弟再会場面が一切ないとするならば、興明は兄・武護とは無関係に、日頃から内藤らの言動を観察していて、事前にこれらの陰謀を見抜いたということになる。それこそすさまじく聡明で勘が鋭い。この時点で彼が、それらの陰謀に実の兄が加担していることを知っていたかどうかはわからない。あるいは、兄は単に何もかもが嫌になって出家遁世してしまったと信じていて、まさか、内藤らを告発することによって、その一味として兄までもが討伐されることになるとは夢にも思っていなかったのかも知れない。

ゆえに、実の兄を売ってまで主の家に忠義を尽したのか、それとも兄のことは知らなかったのかは「史料」からは不明。そもそも、興明が「告発」したかどうかも、著名な先生のお言葉ゆえ説得力があるけれども、残念ながら推測の域は出ないのである。それと同時に、武護が興明を討った理由についても実際のところはわからない、というのが現状となる。弟に告げ口されたからなのか、家督を奪い返したかったのか、はては生来この兄弟はすさまじく反りが合わず、常に言い争いになっていて、そこは武門の家柄なのでどうでもいい口論からとうとう弓矢のことになってしまう、というケースも歴史上皆無ではないはずだ(多分)。

血を分けた兄弟が殺し合うとか、せめてその理由は家督争いにして欲しい。何ならヘンテコな陰謀に巻き込まれた兄の愚行を止めようとして口論になったとか、せめては。

春圃孝英

事実だった早世

陶氏の系図の不完全なところを埋めていく作業(これは陶氏にとどまらず大内氏全体についてそうだろうけれど、いや、全国すべての氏族の系図とて同じようなものかも知れないが)、この気が遠くなりそうな研究を日夜続けておられる先生方の存在。本当に頭が下がります。

ある受験参考書の前書きには、我々が知ることができるのは、日本の長い歴史の中に生きてきた数え切れない人々のうち、ほんのわずかな人々について、それもきわめて不完全な一部分の事項を知ることができるにすぎない、といったようなことが書かれてありました。

考えてみたら、我々名も無き一般庶民など、百年先にはもうその存在の痕跡すら消えているわけで。その意味では陶興明さんもその存在を後世の我々にきちんと伝えている、数少ない著名人のひとりということになります。そして、やはり陶氏系図にはなおも未解決の謎が多い(興明兄・武護は行方不明のままだし、その子どもたちが実在したのかどうかなど不明)ものの、興明についてのコメント「興明 夭」についてはじつは紛れもない事実だった、ということがわかりました。

「夭」というのがだいたいどのくらいの年齢を指すのか、何となく十歳未満のような思い込みがありましたが、これは「若死に」という解釈が正しいようです(『新字源』)。であるならば、わずかに十九歳という若さで亡くなった興明という人は、文字通り「夭」です。幸か不幸か、ここだけは系図の記述は正しかった、ということになります。

儚い春の花

興明の法名、春圃孝英の意味をつらつらと考えてみた。じつは「春圃」と検索すると山ほどヒットする。春はいいとして、圃は「はたけ、のはら」の意味(同上)。「春圃」でヒットするのはそのほとんどが老人ホームや福祉施設。春の野原といううららかなイメージから、福祉系の施設にふさわしいからであろうか。

しかし、この法名の主、興明の生涯はあまりにも短くて気の毒なものだった。次男であるから、本来ならば家督は兄のもの(ルールはないけど)。その兄が姿を消してしまったから繰り上がって家督を継いだのも束の間、わずかに十九歳の若さで世を去ることになるとは。それも、亡くなった理由が兄弟間の戦闘となれば、もはや悲劇の人の一言でしか形容できない。

父は謀殺によって命を奪われ、息子二人は早死と、どれだけ不幸な家なのだろう、と思う。ただ、別の見方をすれば、兄二人の相継ぐ死によって回ってくるはずもなかった当主の座が転がり込んだ興房が、亡き父同様、類い稀なる名将であったことを思うとき、この偶然を喜んでいいのかという複雑な心境になる。とはいえ、兄二人については、その人柄なども全く不明なので、弟を上回る大器であった可能性もある。

意外だったのは「春英」には「春の花」という意味もあるということ(同上)。そういえば「くさかんむり」がついているので、「英」にはそういう意味が確かにありますね。興明さんは女性ではないので、花にたとえるのはどうかと思うけれど(雅なお方は、男女かかわりなく人を花にたとえて遊ぶみたいなので、男性を花にたとえてはいけないということはないようです。平維盛は桜梅、重衡は牡丹なんだとか。しかし、ミルは雅ではないので)、春の花にはほんのわずかな間しか見ることができないため、スプリング・エフェメラルとか呼ばれるものがあるらしい。中世の人々が、こんな横文字を知っていたはずもないけれど、春植物というのは儚いもの、という認識は共通しているかも知れない。

春植物って具体的にどんな? とあれこれ見ていたら、福寿草を見付けた。あの黄色い花に儚げな面影はまったくないけれど、そもそも長寿をお祝いする花みたいな気がするし、縁起の良いものが並んでいる花言葉の中に「悲しき思い出」というものがあった。敢えてここに意味は載せないけれど、もしかしたらこの人にはふさわしいかもしれない、とふと思った。

興明の跡は、やはり兄弟間で家督が移動し、弟の興房が継ぐ。上の「系図」で、武護には興明を数えるのは間違えだけれどほかにも三人もの子女がいた。さらに、興明にも息子がいたことになっている。十九歳で亡くなった人物に息子がいたとしてもこの時代的にはさほど不審なことではない。同様に、武護に三人もの子女がいたこともあり得ぬことではない。じつは、彼らについてもいちいちコメントが書き込まれている。

隆胤(伊予守)

晴之(兵庫頭、十九歲而戦死)

女子(宗像大宮司氏定妻興氏母、恐誤欤)

房賢(五郎三郎、上総守、尾張守)

一体全体、これらの人々は本当に実在したのか否か。真相は闇である。同じ系図に興明が二人載っていたくらい杜撰なものゆえ、そのまま信じる気にはなれない。興明の件にとどまらず、コメント中にも「たぶん間違ってるのでは?」とあるように、宗像大宮司氏妻である女性が複数いる。これは、代々縁組みしていたということももちろんありだけれども、書写した人が「誤り」とコメントしたのは、まったく同じ宗像大宮司に嫁いでいる女性が二名存在するためだ。それこそ「早死」して、一族の別の女性が再度嫁いだ可能性もゼロではないけれど。

果たして、陶氏の系図が完璧になる日は来るのであろうか? 儚く散った興明に忘れ形見がいて、父の死後も一門の中で自らの役割を果たし天寿を全うしてくれていたらな、と思った。そうならば、系図はこの下にも延々と続いていったはずなので、その可能性はきわめて低いけれど。彼もまた、早死にしたとしても、コメントを信じるならば実名や受領名まで書いてあるのだから、少なくとも「成人」はしたはず。祖母にあたる咲山明听さまと一緒に、亡き父のために供養塔を造ったのは彼かもしれないのだ。

参照文献:播磨定男『山口県の歴史と文化』、『中世周防国と陶氏』、『山口市史 史料編 大内文化』、『戦国遺文 大内氏編』、『山口県史 史料編中世1』

※この記事は20221204に加筆修正されて、メインサイトから移されました。初出:2020年4月16日

伯父上どうしが争ったなんて信じられないよ。身内で内輪揉めなんかするのは畠山の連中だけかと思っていた……。

そういう時代だったんだよ。海印寺行って、伯父上にお参りして来ようね。

息子の供養塔は龍豊寺にも安置しています。お近くを通りましたら、そっと手を合せてやってくださいませ。