沼城跡(山口県周南市須々万奥)

山口県周南市須々万奥の沼城跡とは?

厳島の戦いで勝利した毛利元就が、防長経略を進めていった過程で、頑強な抵抗に遭い、落とすのに手間取ったことで有名な城跡です。山口へ続く要衝の地にあり、三方を沼に囲まれた天然の要害でした。

ここを最後の砦とばかりに、周囲から忠義の家臣たちが終結して、果敢に対抗しました。ついにはお決まりの「智略」で沼地を攻略した元就の前に、城は落ちました。

現在、沼地は埋め立てられ城としての遺構はありませんが、なぜかかつての姿が想像できる気持ちになる場所です。数々の逸話に思いを馳せ、付近にある城主の菩提寺や墓にお参りするのがよいと思います。

沼城跡・基本情報

名称 沼城

別名 遠徳山城、要害山、須々万城、沼間城、遠得山城

立地 独立丘陵

年代 弘治年間

城主 山崎氏ほか

遺構 なし

文化財指定 なし

(参照:『日本の城辞典』)

沼城・歴史と概観

『防長古城址の研究』に見る沼城跡の概観

まず最初に、この城は「遠得山城」といいました。「須々万盆地の最北部に位する遠得山下の一丘陵」にあったことゆえの呼称です。いっぽう、周囲を沼に囲まれているという特殊な形状から、「沼城」ともよばれました。毛利家の防長経略について書かれた軍記物などの多くが「沼城」という名を採用していることから、現在はそれが正式名称のようになっております。どれが正式なのかなどということは、正直わかりませんから、色々な呼び方があったのだな、でよろしいかと。『城辞典』にも、実にさまざまな別称が記載されております。以降、沼城とお呼びします。

現在、沼城跡を訪れても、かつてここに城があったということを示す遺構はまったくありません。『日本の城辞典』にも「遺構 なし」と書かれておりますので、間違いないでしょう。しかし、そもそもの沼城は我々が足を運ぶことができる中世山城跡となっている古城址とは、かなり異なった姿の城でした。本来、山城は天然の地形を利用して防御を固めるため、急峻な山などを要塞化することが多いものです。ですが、沼城はそのような険しい山ではなく、ちょっとした丘のような場所だった模様です。そんなところでは、すぐに敵の侵入を許してしまうではないか、と疑問に思われるかと存じます。しかし、それを補って余りあるのが、周囲を囲む沼地でした。

近世天守閣の城跡には、水を湛えた美しい堀がつきものですが、これも歴とした防御施設です。いざとなったら橋を落とせば、敵は水路に阻まれてしまいますので。沼城の「沼」というのも、そのようにして、周辺を天然の堀に囲まれていたのだろうと考えますが、やや趣が違います。

御薗生翁甫先生の『防長古城址の研究』には、以下のように書かれています。

沼城の要害と頼んだ沼というは、水を湛えていたのでなく、全く沮洳の地で踏み入ることの出来ない深い泥土であった。

出典:『防長古城址の研究』

ここでまず、沮洳の地とは何ぞ? と思い、検索などした方がおられるかもしれませんが(しました)、ヒットする意味は今ひとつです。『漢字源』によれば、「ぬかるみ、低湿地」の意味があります。これならば、しっくりします。そもそも、御薗生翁甫先生が書いてくださっている「踏み入ることの出来ない深い泥土」こそが、もっともふさわしいでしょう。

水ならば最悪泳げますが、どろどろとした底なし沼のようなイメージで、泳ぐこともできず、さりとて歩いていくことも困難だったわけです。沼城は、三方をこのような沼地に囲まれていました。ご本を参考に、似ても似つかないテキトー図を画いてみました。

沼城跡テキトー図(参照:『防長古城址の研究』)

青色部分が城のなんとなくの形です。青色に塗りつぶした四箇所は、建物があったのではないかと考えられている場所です。そして、緑色の部分がすべて沼地です。オレンジ色のところは、保福寺です。

なお、この図は、御薗生翁甫先生がご本を書かれた時代に役所の方が提供してくださった図を元にしておりまして、その時点での想像図となります。また、本に掲載されている絵図とは似ても似つかぬものですので、図書館で直接ご本をご覧ください。

ここでは省略しておりますが、道路(水色)から、寺院に渡るための橋が架けられていました。当然のことながら、歩くのも困難な沼地に囲まれていたら、敵はおろか味方の出入りもたいへんです。平常時は橋も架かっていたかもしれません。

東:須々万奥を経て山代に通じる

西:長穂村・鹿野村を経て山口に連絡

南:野上・富田に連絡

北:遠得山との間が、狭い峡谷となっている

(参照:『防長古城址の研究』)

西の、「山口に通じる」というところが、一番重要です。

岩国方面から、沼城跡に向かうと分かるのですが、ここはそのまま山口へと通じる要衝の地です。この城は敵をさらに奥へと入れないための事実上最後の砦となりました。敵にとっても最後の難関であり、城を巡る攻防は非常に激しいものとなりました。

なお、敵は西進して来ていますから、東の「須々万奥を経て山代に通じる」というところはすでに破られた状態です。山代では一揆勢による激しい抵抗があったのですが、それについてはここでは触れません。

なお、大正時代、排水工事によって沼地は農業用地となりました。ですので、現地に行っても、中世の沼地を見ることはできません。

沼城は誰の城なのか?

『大内氏実録』に以下のような記述がございます。

本郷沼城の大沢を帯びて地の利を得たるを以て、各居城をすてて之に拠る。(沼城もと誰の守る所なりし歟知られず)

出典:『大内氏実録』

引用者注:「各」というのは、自らの居城を離れ、沼城に集結した諸将を指しています。

つまり、現在「沼城主=山崎伊豆守」というように認識されておりますが、『城辞典』にも城主の項目に「山崎氏ほか」とある通り、ほかの人物が城番となっていた時期があったのです。沼城を巡る攻防が展開された時点で、山崎伊豆守が城主として入っていたのであり、それ以前のことはよく分かっていないようです。

要はここを最後の砦とするために、周囲の城主たちが皆、沼城に集まってきた状態でした。山崎伊豆守も、本来は茶臼山(須々万奥字大久保)にいたのです(参照:『防長古城址の研究』※本によって記述が違いますので、どれが正確かわかりかねます)。山口からの援軍などもこの城に集中。何が何でも死守しようという体制をとっていました。

城内に籠もりし将兵誰々ぞと言えば、以下のような人々です。最後どうなったかも書いて置きます。

山崎伊豆守・右京進父子 ⇒ 自刃

勝屋右馬允 ⇒ 戦死※

江良主水正 ⇒ 戦死(陶鶴千代に斬られる)

江良弹正忠 ⇒ 毛利家に降伏

宮川伊豆守 ⇒ 毛利家に降伏

伊香賀左衛門大夫 ⇒ 戦死

須子下総守、三輪兵部丞等(『大内氏実録』に、大内義長が援軍として差し向けたとありますが、ほかの本では確認できず)

※『大内氏実録』には、戦死として、詳しい経緯が書かれていますが、ほかの本では降伏した中に「勝屋」とあります(右馬允とは明記されていないので、同姓他者の可能性もありますが、文脈からみて同一人物に思えます)。

「沼城もと誰の守る所なりし歟」とても気になりますが、最新の『城辞典』にも明記されていないくらいですので、もはや分からないとあきらめるほかなさそうです。そもそも、平穏な時代であれば、沼に囲まれた丘のような小城に名のある将が詰める必要もなかったからやも。少なくとも、この城が歴史の中で最初にして最後の大活躍をした時の城主が山崎伊豆守さんだったことだけは、確実のようです。

沼城における攻防戦

亡国の悲しさゆえに、これまた、勝利した毛利方の史料しかありません。致し方ないことではありますが。深追いはせず、淡々と流れだけ見て終了します。正直に申し上げて、現地の案内看板をご覧になるのが、もっとも信頼できて最新の研究成果かと思います。

弘治二年四月二十日 毛利隆元は沼城への攻撃を開始しますが陥落させることはできず、翌日に陣を引きました。七月十日と九月二十二日に再度攻撃しますが、やはり落とすことができません。ついに、翌年弘治三年三月二日、自ら沼城に赴いた毛利元就が隆元とともに攻撃をします。合計三度もの攻撃に持ち堪えた沼城でしたが、元就自らが参戦した四度目の戦いで遂に降伏しました。

(元就)父子沼城を攻めた時には、足軽共に編竹菰抔を打入れさせ、足場を固めて攻め入り、遂に城を陥しいれ、城内男女千五百余人一人も遺らず討ち取った。

出典:『防長古城址の研究』

「編竹菰抔」ってなんだろう? と思いますが、現地案内看板によれば、「沼に編み竹を投げ入れ、 この上に筵を敷いて押し渡り」とありますので、これでよろしかろうと思います。要するに、れいの「沼地」を渡ることができないことが、この城を落とせない理由でした。智将・元就公の手にかかれば、沼地など何の障害にもなり得ません。沼さえ渡ることができれば、それこそ、丘の上の小城ですから、攻略は容易です。

ただし、これも、数々の軍記物に書かれている逸話です。元就公が智将であることは間違いないとしても、大内方の抵抗が頑強であったがゆえに、落とすに手間取ったことも事実です。単に、元就公だからこそ、難攻不落の城でも難なく攻略できてしまったというほど簡単な話ではないでしょう。お父上が思いついたアイディアを思いつくことができなかったという理由だけで、ご子息には攻略できなかったとするのは隆元さんにも、大内方将兵にも失礼です。両軍ともに、ここが最後の激戦地だったゆえ、落とすのに時間がかかった、というのが正しいかと。時間が長引けば、籠城側は疲れ果てますが、攻城側は次々と新たな戦力を追加できますから。

毛利軍が沼を渡る術を見つけた時点で、もはやこれまでとなり、降伏する人はしました。ですが、城主の山崎伊豆守さんだけは、元就の説得に応じることはありませんでした。城主父子の命と引換えに城内の将兵を助けて欲しいと望み、自ら命を絶ったといいます。それが本当なら、上の引用や、案内看板にもあるように、毛利軍が城に籠もっていた人々をひとり残らず討ったのはなにゆえか、と思えてなりません。

なお、沼城での攻防戦について詳しくは、のちほど防長経略で扱いたいと思います。勝者の目線で華々しく見て行くほうが気持ちも前向きになれますから(主人公 ⇒ 毛利家)。

沼城・みどころ

みどころと言っても、城の「遺構はない」ことになっています。いちおう「城跡碑」はございますが、それだけです。城主だった山崎伊豆守の墓と菩提寺とされる寺院(保福寺)があるだけです。ただし、付近にある田畑が、恐らくはかつて沼地だったところと思われ、なんとなく往時を想像することは可能です。

「沼城址」碑と城主の墓

こちらが、「沼城址」と刻された石碑と城主の墓です。このお墓ですが、いかにも新しいですよね? 古いものは朽ち果ててしまい、最近になって新しいものが造られたとばかり思いました。ですが、友人が元の石塔を見ておりました。また、城主の自刃の地なる場所もあるそうです。

なお、城主の墓に至るまでの道には、大量のお地蔵さまが。鎮魂のためなのでしょうか。

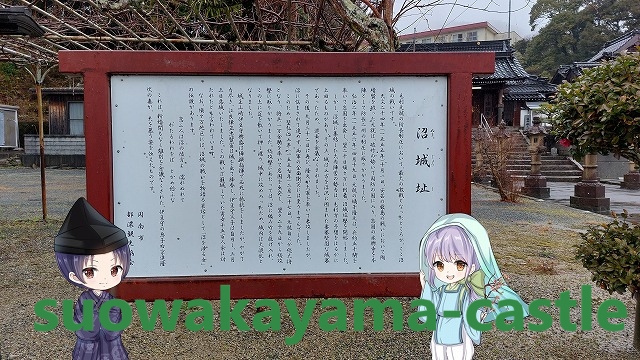

案内看板

現地の案内看板を読めば、すべてわかるというのは、厳島合戦の看板と同じです。

「沼城址

毛利元就の防長制圧において、最大の激戦となったところが、ここ沼城の戦いです。

天文二十四年(一五五五年)十月一日、安芸の厳島の戦いにおいて陶晴賢を破った元就は、破竹の勢いで周防の国に入り、岩国の永興寺を本陣として防長二州の制圧に取りかかりました。

弘治二年(一五五六年)四月十九日、元就の嫡子隆元は、兵約五十騎を率いて岩国を出発し、翌二十日須々万に到着、沼城攻撃を開始しました。

しかし、沼城に集結した大内陣営の勢力は、毛利方の予想をはるかに上回るものがあり、その上、城は三方を沼沢に囲まれた要塞堅固な城塞であったため、退去を余儀なくされました。

その後、九月二十二日に再び、隆元が大軍を率いて来攻しましたが、 沼に悩まされて進めず、両軍の全面衝突には至りませんでした。

このため、翌弘治三年(一五五七年)二月二十七日、元就自らが総大将 となり、将兵一万余騎を率いて岩国を出発し、翌々二十九日から総攻 撃に取りかかりました。総攻撃にあたっては、沼に編み竹を投げ入れ、 この上に筵を敷いて押し渡り、城中に攻め入ったため、城内は大混乱となりました。

城主山崎伊豆守興盛は陣頭指揮で必死に抵抗をしましたが、やがて力尽き、江良弾正忠賢宣は城を出て降参し、伊豆守父子は自刃し、三月三日落城いたしました。この戦いで籠城していた男女千五百人余は討たれたとも言われています。

なお、須々万地区には、沼城の戦いを物語る哀話として「沼を渉る女」 の伝説があります。

恋ふは沼の彼方よ濡れぬれて

わたるわれをばとかめ給ふな

これは、新婚間もなく離別を余儀なくされた、伊豆守の息子右京進隆次の妻が、夫を慕う姿を伝えたものです。

周南市

都濃観光協会」

(看板説明文)

城跡碑付近に、かつての案内看板が残っていました。現在のものは、寺院さまの前に、御由緒看板と並んで立っています。

保福寺

「沼城・城主の菩提寺」と書かれている寺院さまで、城主の墓などは、寺院さまの裏手にあります。保福寺については、以下の記事に書きました。

周囲の風景

周囲はこのような感じで、田んぼに囲まれております。これらが、排水処理をした後のもと沼地ではなかろうか、と思いました。

これらがすべて、かつての沼地であったとしたら、すさまじい面積になりますが……。どのあたりまでが、元の沼地なのかという境界線はわからず。

沼城跡(周南市須々万奥)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒745-0121 周南市須々万奥 470

※Googlemap にあった住所です。

アクセス

岩国から車ですぐです。しかし、歩いて行く行き方(公共交通機関利用)については調査中です。再訪予定ですので、お待ちください。

参考文献:『防長古城址の研究』、『大内氏実録』、『日本の城辞典』、『周防国と陶氏』

沼城跡(周南市須々万奥)について:まとめ & 感想

- 岩国方面から山口に至る要衝の地にある、三方を沼に囲まれた天然の要害

- 毛利家の防長経略に対抗するため、山崎伊豆守はじめ付近の城主たちが楯籠もり、頑強に抵抗した

- 三方を囲む沼地は「踏み入ることの出来ない深い泥土」(『防長古城址の研究』)であり、毛利軍は容易に城を落とすことができなかった

- 毛利隆元は数回にわたり攻撃をしかけたが落とせず、ついには元就自身が出陣して父子協力のもと、陥落させた。その際、沼を渡るために編み竹を投げ入れ、 その上に筵を敷いたとされる

- 毛利軍が沼を渡る様を見た城内の将兵はもはやこれまでと思った。一部の将は毛利軍に降伏したが、城主の山崎伊豆守は元就の説得があったにもかかわらず、これを受け入れずに自刃した

- 城跡は沼地が排水処理で姿を消したために、元の姿を留めてはいないが、城主の菩提寺とされる保福寺と城主の墓、自刃の地などが残されている。なお、城主の墓は寺院裏手にあるが、新しく造り直したものとなる(かつての石塔ものこっているようだが未見)

思う存分というくらい、何もないです。そもそも、跡地などないと思っていました。最近の城跡ブームで、訪れる人も多いのか、新しく整備された城主の墓や、懇切丁寧な案内看板があります。嬉しいような悲しいようなです。

たとえ何一つなくても行ってみたいと思っておりましたが、実はあれもこれもあったという感じです。城跡は遺構が何もないというご案内ですが、保福寺さま裏手の城主の墓がある辺り、山城跡にあるような山道に似ていました。頂上は削平地となっておりましたし。丘くらいの高さしかなかったということなので、じつはここが城跡そのものなのではなかろうかとブツブツ言っておりました。城跡碑も立っているわけですし。

城主の自刃の地や元々の古い墓石などは、それなり離れた場所にぽつねんとあるようでして、やはり地元の詳しい方のご案内が必須の場所と感じました。次回はきちんとお願いをして、隅々回ってみたい、そんな場所です。

沼地が排水処理されるのは時代の流れとして当然のことと分かってはいても、かつての姿を見てみたかったなぁとちょっとだけ思いました。

味方の江良を斬ったのが、「陶」鶴千代ってあるんだけど、まさか、俺の親戚じゃないよな?

うるさい。その姓は捨てている。

嘘だろ!? お前のことなのか? 姓を捨てたって、どういうことだよ? 毛利家に仕官するのに障りでもあったのか。この裏切り者!

裏切り者はお前のほうではないか。

喧嘩はやめなさい。外祖父さまが見ていますよ。ここはバーチャルな空間なので、仲良くしてください。

【更新履歴】20250912 テーマ変更によるレイアウト調整