山口県周南市中央町の勝栄寺とは?

南北朝時代、大内弘世が、鷲頭家との戦いに備えるため、信頼置ける配下であった陶弘政をこの地に配置したことが起源です。中世の寺院には防御施設的な役割を持ったものが多く、この寺院もその典型として、周囲に土塁が築かれています。寺院そのものというよりは、この土塁が有名です。

その後、毛利元就や豊臣秀吉なども、この寺院に滞在したことがわかっており、ゆかりの逸話や文物が残されています。ことに、毛利元就が有名な三矢の訓を書き上げたのは、この寺院に於いてであったことが知られています。

勝栄寺・基本情報

住所 〒746-0016 周南市中央町 3-10

山号・寺号・本尊 錦城山・宝樹院勝栄寺・阿弥陀如来

宗派 浄土宗

勝栄寺・歴史

※年代や文化財の現状は、参照書籍が書かれた当時のものです。

当初は時宗寺院であり、出城山勝栄寺といい、山口善福寺の末寺だった。『寺社由来』によれば、南北朝時代の創建で、開基は陶越前入道道栄(弘政)、開山は其阿と伝わる。文禄元年(1592)豊臣秀吉が 朝鮮出兵の際にここに陣を置いた跡と伝えられていて、現在寺門の前に繁る老松二本は秀吉が植えたものという。建咲院の記録によると、毛利元就が隆室和尚に教えを乞うた際には勝榮寺に在陣していたことが明記されているので、秀吉も元就もともに古市港に船を寄せて一時陣営を構えていたと考えられる。

当時は周囲には高さ幅共に一間の土塁を巡らせ、その外側は堀で囲み、堀の外側の南角には馬立場が設けられていた。寺伝によれば、濠の遺構は、毛利元就が在陣したときのもので、出城山の山号は元就から下されたといい、また豊臣秀吉からは錦城山の山号と五三の桐紋を下されたという。

創建以来、江戸時代を通じて時宗の道場として栄えたが、明治維新後、故あって浄土宗に改宗した。土塁だけは現在も残っているが、堀と馬立場は田地となった。現在の本堂は今から十三年前先住・山縣信哲師代の建立で五間四面、 庫裡も同師代で五聞五間、山門と観音堂は年代不詳。(参照:『山口県寺院沿革史』、『新南陽市史』)

歴代住持:開山・其阿法照(永和三年、1377寂)、二世・境阿浄仙、三世・湛阿然室、四世・徳阿善秀、五世・浄阿清翁、六世・清阿真山、七世・圓阿教山、八世・了阿覚栄、九世・浄阿法仙、十世・欣阿浄玄、十一世・證阿直性、十二世中興・重阿覚倫、十三世・但阿教覚、十四世・長阿蓮宝、十五世・利阿天順、十六世・蓮阿浄光、十七世・相阿圓我、十八世・臨阿良仙、十九世・諦阿智廓、二十世・中興漢阿春的、二十世・中興性阿恭道、二十二世・嚴阿恭辨、二十三世・即阿歓空、二十四世・光阿義静、二十五世・歎誉俊乗、二十六世・性誉真嚴、二十七世・光誉契順、二十八世中興・専誉信哲、二十九世・順誉持契、三十世・徳誉海成……(参照:『新南陽市史』)

大内氏&陶氏と勝栄寺

陶弘政が勝栄寺を建てたとされる時期は、南北朝時代の最中であった。そもそも、当時の寺院は防御的役割を備えたものであることが普通と言われているが、鷲頭家との惣領争いが激しかった時代のことなので、この寺院の役割はただの飾りではなく、大内家にとって実際に非常に重要な拠点であった。

元は陶の地にあった陶一族は、軍事上の必要性から、「瀬戸内海の屈指の港町」富田の地に移されたのである。大内宗家にとって、陶の一族はそれだけ信頼が置ける、大勢力の身内だったこと、富田の地が軍事的にも重要な拠点であったこと、などがわかるのである。

陶氏の富田保への領地替えは、文和元年(1352)といい、実際の入府はそれ以前とされる。弘政が富田津にあった豪族の屋敷を館としたのが、勝栄寺であったという。富田保における陶氏館(現在の館跡、公園になっているところ)や、七尾城そのたの築城時期も同じ頃とみなされている。

じつは、地頭職につくためにもいちいち将軍の許可が必要となり、大内氏当主が勝手に配置して終わりではないのだが、将軍の安堵状が届く前に本拠地移転や館、城などの必要拠点の建築がなされたのではないかと推測されているのである(別にそれで将軍からお叱りを受けることもないだろう)。

山口県指定文化財ともなっている勝栄寺の堀や土塁跡は、寺伝では毛利元就が造ったものになっており、かなり前に編纂された『山口県寺院沿革史』などでもその説を踏襲しているけれども、現代技術による最新発掘調査の結果では、そうではなく陶弘政代以前のものということがわかっている(むろん、元就が修繕など何らかの手を入れたことがあるかどうかは知らないけど)。

いまでこそ内陸地にある勝栄寺だが、当時は港にも近く陸海の交通の便に恵まれた要衝の地であったのだ。(参照:『中世周防国と陶氏』)

毛利元就と勝栄寺

弘治三年(1557)四月、毛利元就は防長経略を終えて帰国したが、周防各地で大内氏残党が蜂起した。元就はこれらの一揆討伐のために、隆元とともに、十一月に周防富田に出陣する。その陣中で俗に「三本の矢の教え」などと言われている「教訓状」が書かれた。要するに、隆元、元春、隆景、兄弟仲良く、本家である毛利家を盛り立てていって欲しい、というアレだ。

教訓状は元就自筆で、楮紙六枚をつなぎ合わせた287センチもの長さにおよぶ長文であるという。(参照:『新南陽市史』)

寺院山門脇に、郷土の歴史を愛する方々の手で作られた「毛利元就公 教訓状発祥の地」という記念碑が建っている。寺院は線路からほど近いため、列車の中からも見えるという立派なもの。

寺院山門脇に、郷土の歴史を愛する方々の手で作られた「毛利元就公 教訓状発祥の地」という記念碑が建っている。寺院は線路からほど近いため、列車の中からも見えるという立派なもの。

豊臣秀吉と勝栄寺

文禄元年(1592)、豊臣秀吉は朝鮮出兵の際にここに陣を置いたと伝えられており、寺門の前に繁る老松二本は秀吉が植えたものとされていた。山門の向かって左側の土手上にあり、「太閤松」と呼ばれていたが、昭和三十年、松食い虫の被害によって、伐採されてしまい、現在は残っていない。(参照:『新南陽市史』)

勝栄寺・みどころ

勝栄寺境内と土塁が山口県指定文化財、勝栄寺板塀が周南市指定文化財となっている。いずれも、いつでもその場で見ることが可能な史跡となる。

ほかにも、毛利元就が教訓状を書いた場所であったり、豊臣秀吉が在陣した場所であったりという歴史上著名な人物にまつわる出来事と深く結びついている寺院である。これらについては残念ながら、個別の遺構が残っているわけではないけれど、元就も秀吉も、戦争のために途中在陣したという経緯であるから、境内、土塁は彼らとも無関係ではないだろう。

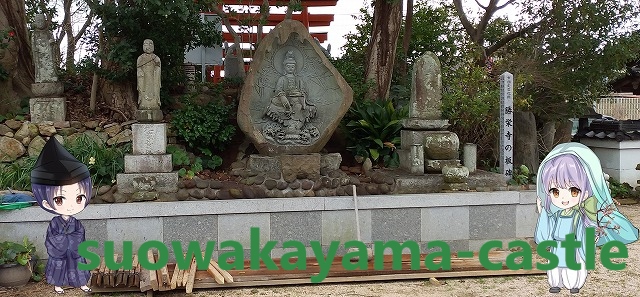

本尊は阿弥陀如来立像・脇侍観世音菩薩立像・同勢至菩薩立像の三尊である。客仏の十一面観世音菩薩は、も と山崎八幡宮の馬場筋西脇にあった当寺抱の廃如意山宝珠坊に安置されていたもので、像高は42・7センチメートル、ヒノキ材の一木造りで、彫りは確実でしっかりしており、室町時代の製作と見られる。(参照:『新南陽市史』)

山門

さきほどの、「教訓状発祥の地」記念碑は向かって右側にある。

本堂

寛政七年(1795)、性阿の代に本堂を再建したことが、現存する棟札によって知られる。現在の本堂・庫裏は 大正十年、信哲の再建、山門は昭和十五年、持契の再建である。(参照:『新南陽市史』)

見た感じ、とても立派で新しいので、自治体さま記述後にも修繕は行なわれたと思われる。特に説明看板の類はなく、確認はできなかった。

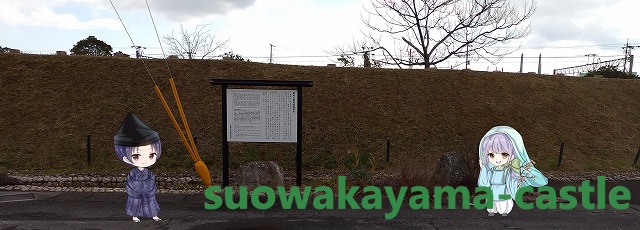

勝栄寺土塁及び旧境内

勝栄寺の旧境内は、「寺院でありながら同時に土塁と環濠を めぐらせる城館的な施設」であり、濠はすでに埋められているが、土塁の一部が今なお残存 し、県下唯一の例として貴重である。

昭和五十八年(1983)、富田中央土地の区画整理を行なった時、勝栄寺境内の一部が発掘された。現在は内陸部となっているが、当時は富田川河口の三角州上にあった。都市化が進む現代、濠は理め立てられ、土塁の風化も進んだ。平成二、三年度、山口県の補助を受け、旧新南陽市の土地区画整理事業に伴う発掘調査と土塁の保存整備事業が行われた。(参照:説明看板、『新南陽市史』、『周防国と陶氏』)

線路からこんなに近い! 左手に見える道路の後ろが線路です。

勝栄寺板碑

周南市指定文化財。もとは、太閤松の近くにあったが、本堂前に移された。安山岩製で、高さ89センチ、表面中央の幅37センチ、同下幅 38・8センチ、厚さ最大19・7センチの板状。正面中央に蓮華座上の梵字 (阿弥陀如来の種子・キリーク)の薬研彫り、右側に「延徳三年(1491)」、左側に「二月十五日」の紀年銘がある。願文や願主名がなく、造立者は不明。なお、基台は後世のものである。

室町中期以降の特色がわかる、紀年銘がある板碑としてたいへんに貴重。この時代に、庶民の阿弥陀浄土信仰が一般化していたことを知ることができる。(参照:『新南陽市史』、『周防国と陶氏』)

二年ぶりの再訪で、やや大きめの写真を追加します。

勝栄寺(周南市中央町)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒746-0016 周南市中央町 3-10

アクセス

新南陽駅からとても近いです。線路から寺院が見えます。改札を出て左手の方向に行きます。5分くらいです。

参照文献:『中世周防国と陶氏』、『新南陽市史』、『山口県寺社沿革史』、文化財説明看板

勝栄寺(周南市中央町)について:まとめ & 感想

勝栄寺(周南市中央町)・まとめ

- 南北朝期、陶弘政によって創建された寺院

- 防御的要素が強かったといわれる中世寺院の姿を今に伝える当時の土塁跡が残る

- 文化財として、勝栄寺板塀も有名

- 毛利元就が「三本の矢」教訓状を書いた場所としても知られる

- 豊臣秀吉も駐留したことがある。

土塁と板塀が有名な寺院です。陶弘政開基云々だけしか知らずに出かけたので、着いてみたら毛利元就だの、豊臣秀吉だのの名前が現われてびっくりでした。元就公はとにかくとして、豊臣秀吉まで飛躍するとは思いもよりませんでした。いずれも劣らぬ著名人で、ファンも多い方々なので、あるいはそっちの逸話で訪れる方も多いかと思われます。

みどころは土塁と板塀ですが、陶弘政だけで出かけていたので、板塀など知りもしませんでした。帰宅後説明看板を読み(現地で読めばいいのに……)、板塀!? と思ったところ、適当に撮影した写真のなかに、ちゃっかり写っておりました。土塁ならば、大内氏館跡などにもありましたし、板塀こそが貴重な気もいたしましたが、初回のご参詣時には大内氏館跡の土塁を見る余裕がなかったため、山口県内の土塁としては、こちらが初見となりました。以降は、勝栄寺にあったのと同じじゃん? が続いております。

毛利元就さんのほうは、地元の方々が製作してくださった立派な記念碑がございます。尊敬してやまないという方で、三本の矢の教訓状に関心がない方はおられないと思いますので、ぜひともご参詣ください。といっても、記念碑を見ることができるだけです。しかし、そのような方々は、ここで教訓状が書かれたのである、という一点だけでもう訪問候補第一号となるはずですので、満足できないはずがありません。

秀吉さんのほうは、今ひとつ分りませんでした。朝鮮出兵の途中立ち寄った、というだけです。その時に何やら木を植えたようでして、伝承にすぎぬかもしれませんが、少し前までは「太閤松」などという観光資源だったようです。しかし、虫害によって現在は伐採されてしまっておりますので、今は何もありません。太閤さまほどの著名人となりますと、「立ち寄った場所」というだけで、すべてを制覇することはもはや、困難ですので(数え切れないほど、『立ち寄った場所』がある、という意味です)、訪問するしないはお任せします。

土塁はほかの場所(築山館跡、大内氏館跡)と比較して、より高く、しっかりと築かれています。今まさに鷲頭家と戦闘開始になろうかという時に造られたものと、平穏な守護館の周囲に造られたものとの違いですかね。土塁だけのためにそう何回も足を運ぶ必要性は感じられず、二度目はないと思っておりましたが、やはり同じ場所に複数回赴くと、その度に新しい発見があります。地元の方々がかくも立派な記念碑を造っておられたなど、初回はまったく知らなかったので。門の前に堂々とあるのに、なにゆえ気付かなかったんだろう? と思われるかも知れませんが、観光タクシーだったゆえにです。

むろん、周南市の観光資源はとうてい徒歩では回りきれませんので、観光タクシーの利用は必須なのですが、ほかはどうでもよく、ただひたすらに土塁だけを見たいのであれば、町歩きをオススメします。タクシーですと、恐らくは文化財説明看板の裏側だけを見て帰ることになりますが、土塁はもっと広範囲に渡っておりますし、ちょっと足を伸ばせば陶氏館跡などにも行くことができます。しかし、山口市内のような、町歩きの楽しみはあまりなく、普通に市街地ですので、経済的に困窮していないのならば、やはりタクシーを頼んでいくつもの候補地を一度に消費するのがいいでしょう。

こんな方におすすめ

- 中世寺院の遺構が見たい方(土塁)

- 毛利元就、豊臣秀吉などが好きな方

オススメ度

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

ここにもあったんだねぇ。サンフレッチェの教え。

君の発想はそっちなのね。ご先祖さまがここに居館を構えたほうではなく。

だってさ、あの道の駅のトリックアート、最高に面白かったんだもん。

……。

お前なんか望んでも無駄だからな。俺とミルだけが安芸国に行けるんだから。

よいよい。陶の家を守ったのはお前だ。祖父にはちゃんと分っている。どれほど辛い思いをして決断したのかもな。

私は元就公から直接矢をもらいました。母方の姓に変わり、仕える家は変っても、一族の血は受け継がれたのです。ただ、何も知らずに無邪気に笑う様を見ていると、あやつが将来父上の仇となるとはとうてい思えなくて。

お前の生い立ちには俺と似たところがあるな。「仇持ち」というところだ。だが、お前はひとつ、重大な勘違いをおかしている。我が甥はお前の父親を死に追いやったかも知れぬが、それは甥のせいではない。お前の父親が「忠義の家臣」でありすぎたのだ。のほほんとした、叔父上から、あのような一本気の息子が生まれたとはなぁ。

……!

-

-

粟島神社(広島県廿日市市宮島町)

厳島神社の末社。滝小路にある。古くからの趣深い通りを歩んでいくと、赤い鳥居が目を引く。医療や安産の霊験あらたかで女性の信仰が篤い。

続きを見る