陶氏 当主世代順 & 系図あれこれ

陶氏ゆかりの人物についての記事をリライト中です。その過程で本文中から外れた内容をこちらにまとめました。「未分類」という CATEGORY を作っていないため、覚書き気分で日記(通史)に入れておきます。

陶氏歴代当主世代順の問題

陶氏の歴代当主として「番号が振られている人」

一、弘賢

二、弘政

三、弘長

四、盛長

五、盛政

六、弘房

七、弘護

八、武護

九、興明

十、興房

十一、隆房

最新のご研究『中世周防国と陶氏』でも上記のようになっておりますが、これは、元の系図で無視されていた「八代、九代」がきちんと反映された結果でして、少し前のご研究では、最後が九代となっていました。

このサイトでは、この世代順を標準としておりますが、ほかのご意見もあるであろうことは自覚しております。また、最近、新たな史料の発掘なども多少あり、今後も世代順がズレる可能性などはあります。いちおう、20250203 時点での到達点、ということでご理解ください。このページに「更新履歴」がない限りにおいては、上記の説に従っております。

世代順を大きく変えた事件

大内氏系図のスタンダートとして広く取り入れられているのは、『新撰大内氏系図』であると思われます。しかし、この系図はまだ、最新のご研究が反映されていない時代に作成されたものでしたので、「八代・九代」を世代として数えていませんでした。

「弘護―武護―興明―興房」という武護以降、弘護の遺児が順番に家督を継いだ過程が抜け落ち、しかも、興明については武護の子として処理されていました。家督の移動順として、兄の下に弟が来ることも普通にあり得るのですが、興明の場合は、そこで家督継承の流れから外れてしまっておりますので、「弘護―興房」と直で家督が移ったという認識だったようです。

武護、興明ともに「早世」と書かれており、興房の兄として、普通に弘護の子として並び書かれていた武護も含め、家督継承者としての活動が認められないとして処理された模様です。

大内宗家の系図すら不完全な状態ですので、分家のことまで手を伸ばす研究者の方は少なかったのでしょうか。現在は、八代、九代ともに当主として活動していたことを示す史料もきちんと明示されており、少なくとも弘護から興房に至るまでの空白はきちんと埋められています。

また、八代、九代が当主として活動せずに「早世」処理されてきたことについての考察も行なわれています。興房の二人の兄は、父が不慮の死を遂げた後、若い身分で家中の重鎮としての家を継ぐことになり、まだ判断力も未熟だったものか、ほかの重臣たちの悪巧みに巻き込まれてしまいます。その結果、兄弟が相争う事態にまで発展し、互いに命を落とすことになりました。そのことを恥じて事実を隠蔽しようとしたらしく、両兄弟については「早世」してしまい、歴史の表に出ることはなかったものとして処理されてきたようです。

ところが、これらの何やら曖昧で、意図的なものを感じる二人の兄「早世」と興房の家督継承に疑問を抱いた先生方によってこれらの謎は解き明かされ、晴れて当主としての活動も確認されたのです。

そこに至るまでの長い道のりの中で、それらのご研究の後押しともなる大きな出来事がありました。それは、九代にあたる興明の供養塔が発見されたことです。誰にもその存在を知られることなく長いこと人知れず埋もれていた供養塔は、偶然にも現代の人々によって発見され、陶氏研究の権威・播磨定男先生のもとに持ち込まれました。先生は菩提寺そのたにある過去帳なども含め、丹念な調査を行い、それが興明のものであることを証明します。それと同時に、武護・興明兄弟間に起こった出来事も解明されました。

興明供養塔の発見がなければ、播磨先生による事実の解明もなかったわけで、本当に偶然がもたらした奇蹟のような出来事でした。おかげで、その後の陶氏系図には大きな修正が行なわれたのです。残念ながら、『新撰大内氏系図』は、それ以前のご研究なので、新たに判明した事項については反映されておりません。ただ、このような事象は、ほかの分家一族や宗家についても多々あると思われ、陶氏の部分だけが正確になっても意味がありません。その意味では、『新撰大内氏系図』が最も普及し、最新の研究ではとりあえずこれを参照とするという慣習にも変化はありません。基準となるべきものを決めるのは大事ですので、それはそれで正しい選択肢だと考えます。

ほかにもある様々な変わり種系図

『新撰大内氏系図』の作成にあたっては、それこそ大量に存在する系図を集めて標準化するために大変な努力を重ねられたので、これはもう、大内氏に関する系図の集大成のようなものです。現状、これを越える労作は未だ出現していないと言っても過言ではありません。ただし、陶氏の例の如く、個々の事象で最新情報が判明している部分もあり、知り得た範囲内でそれを上書きしていく作業は必要です。と言っても、現代は先生方のご研究も専門分化が進んでおりますので、それらを集大成してまるごと最新のものに書き換えるという作業に着手なさるケースは稀かと。ここではたまたま陶氏について取り上げていますけれども、ほかの一族について研究されている先生方の元には、その一族の最新情報が蓄積されていると思います。そこらの通りすがりに、それらすべてに目を通す暇がないことは自然です。

というようなわけで、あくまで陶氏に限定して、ほかにどのような系図があるのかということを眺めてみました。むろん、最新バージョンではなく、過去の産物です。

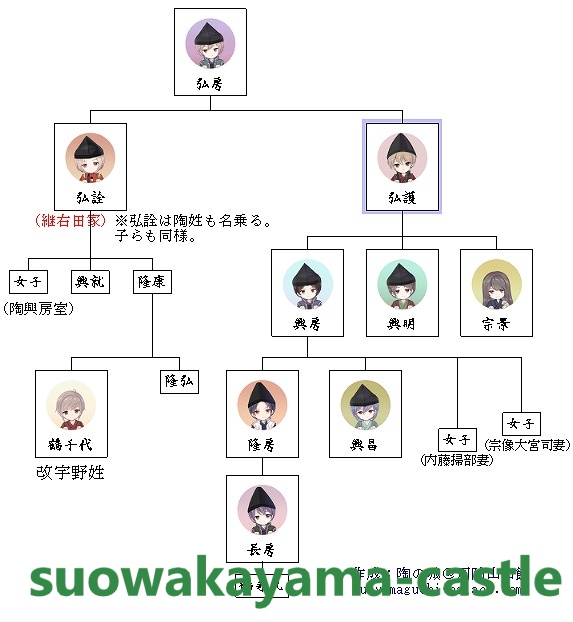

弘護一家系図(21世紀定説版)

これが、現在(20250203)のところ正しいとされている陶氏系図です。簡略化しておりますので、系図によって載っていたり載っていなかったりするような方は除いています。

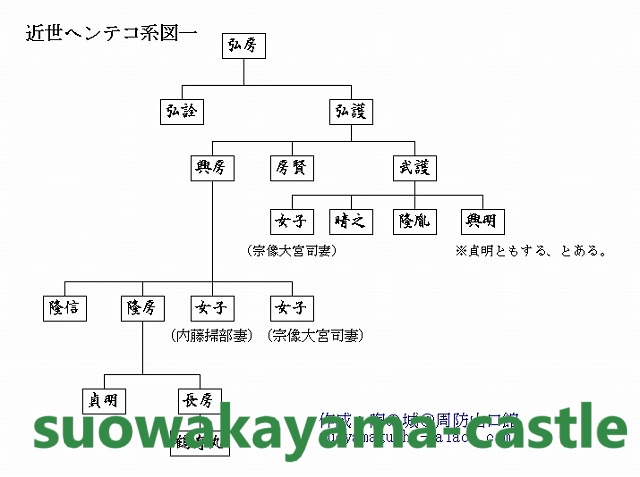

近世版異説系図(一)

こちらは、近世に流布していたと思われる系図のひとつです。ほとんど現在の『新撰大内氏系図』とよく似ていますので、その意味では問題がなさそうに思えます。しかし、興房の子・興昌が抜けています。早世したからといって存在そのものも消えているという悲しいことになっており、完全に誤りです。

※ちょっとこの系図の出典を失念しましたので、分かり次第追記いたします。

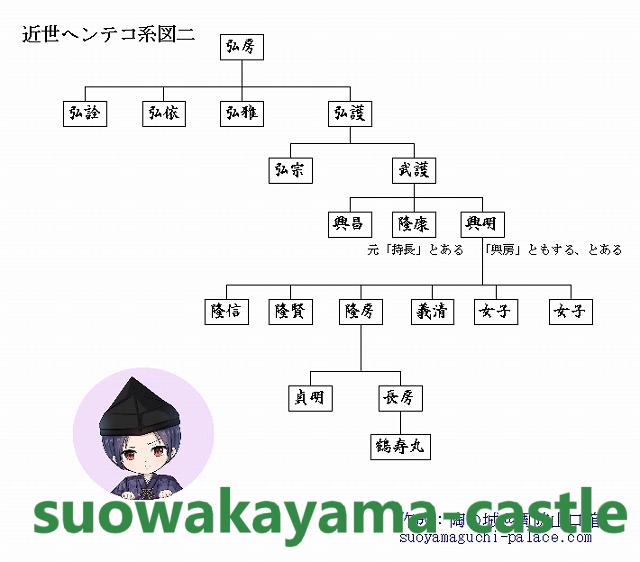

近世版異説系図(二)

こちらは、近世に作成された系図です。『山口市史』に載っている「大内家系『毛利家文庫』(山口県文書館)」から弘護一家以下を抜き出してみました。武護以下に、弟・興明と従兄弟・隆康らしき人物が繋がれています。一見すると、「武護―興明」部分のみは、『新撰大内氏系図』と同じですが、隆康まで武護の下に来ていたりするところ、やはり「弘護―武護―興明―興房」の部分が現在の認識と違うことがわかります。のみならず、武護、興明について知らない人でも、恐らくは知っていると思われる重要人物、興房がここには存在しません。びっくりですよね。

けれども、系図作成者にも、興房が興明を継いで「家督になった」という認識はどこかにあったらしく、「興明」を「興房」ともいう、と但し書きし、一人二役にしてしまっています。となると、「弘房―弘護―興明(=興房)―隆房」と、一見すると正しい流れになっているようにも思えます。ただし、興明は興房と同一人物ではないし、武護の息子ではなく弟です。やはりどこかおかしい、と言えます。

※なお、この系図には、『新撰大内氏系図』にも但書が載り、『陰徳太平記』には逸話が採用されている「陶義清」なる人物が載っている。⇒ 関連記事:陶興昌

まとめ

このように、陶氏ひとつをとってみても、大内氏系図には様々な版があり、それぞれに異なっています。それら膨大な数の系図類を比較検討しながら調査し、まとめられたのが『新撰大内氏系図』です。それゆえ、作成時点での完成度はもっとも優れたものだったと思われ、それゆえに現代に至るまでスタンダードになっているのです。

しかしながら、系図に登場する人物だけでも膨大な数に上るため、ひとりひとりについて詳細な考察を加えていくことは至難の業です。現代に至り、専門分化が進み、それぞれをピンポイントで極めておいでの研究者の方々による再調査によって、新しい事実が判明した結果、それでもやはり誤りはある、ということが確認されています。

さらには、新たな史料の出現というケースもごく稀にあります。もはや研究し尽くされているだろうから、新事実は出て来ないだろう、ということもないのです。現在「通説」とされているものも、やがて上書きされる日が来る可能性もあります。

参考文献:『新撰大内氏系図』、『大内氏実録』、『山口市史 文化編 大内文化』、『中世周防国と陶氏』、『山口県の歴史と文化』(播磨定男)

【更新履歴】20250912 テーマ変更によるレイアウト調整