大内氏ゆかりの寺院をさまざま見て来たけれど、寺院によって異なる伽藍配置や、あれこれの伽藍の種類などなど、つどその寺院のところで文化財案内看板などから確認してきました。覚えられずに毎度毎度、同じことを確認している状況が悲しいので、ここらでまとめておきたいと思います。あくまでも、初心者が普通に観光で訪れた際に必要な最低限の知識です。何しろ、執筆者が初心者で、文化財の専門家などではありませんので。

伽藍とは?

伽藍、伽藍と言いますが、そもそも何のことでしょうか? 伽藍という言葉の響きが荘厳とした趣なので、わかりもせず使っていますが。答えはズバリ、寺院の建築物のことです。よく、寺院が衰退して「伽藍は失われた」とか書いてあったり、参考書で「伽藍配置」なるものを暗記させられたりしますが、これらは寺院の建物が焼失しただとか、寺院内部の建物配置、といった意味だったのですね。

お寺、お寺の中の建物と書いてくれればわかるのに。メンドーだから「建物」で通すよ、ということでもいいのですが、それをやっていると、ちょっと難しめのガイドブックや説明看板などに「伽藍」と出てくると「?」となりますので、覚えちゃいましょう。

伽藍(がらん)

梵語「僧伽藍摩(=僧)園の略」僧侶が集まって仏道修行をする清浄閑静な所。寺院の建物を総称していう。寺。寺院。

出典:『旺文社古語古典』寺。仏道を修行する場所。

出典:『角川新字源』

伽藍配置などという「型」がある以上、寺院の内部構造はどこも似たり寄ったりのように思いますが、けっしてそうではないことは、数え切れないほど存在する寺院さまにお参りするたびに、それぞれの建物の種類や、配置が異なっていることから明らかです。その寺院さまが創建された時代により、その時に流行していた建物の配置や、建築様式などが異なるためです。加えて、宗派によってどんな建築物があるかが変ったり、同じ用途の建物でもその呼び名が違っていたり、ということもあります。

ミル

ミルココでは超・基本的なことだけを見ていくよ。今後勉強が進んでいくにつれて、個々の内容についてより掘り下げた記事ができたら、改めて項目を立ててここに繋ぐか、もしくは加筆していくね。

寺院建築史の流れ

仏教伝来~推古天皇と聖徳太子の時代、仏教が普及すると、日本にも仏教寺院が建築されるようになります。法隆寺とか名前くらいはすべての人が知っているはず。奈良時代に入り、国家仏教の様相を見せ始めると、全国各地に大量の寺院が建築されます。白鳳文化、天平文化の頃の寺院建築がそれで、唐の影響を強く受けたものでした。

平安時代に入ると、最澄・空海によって密教がもたらされ、新たに密教系寺院が数多く建立されます。平安後期には、そこに浄土教が加わり、この頃までには寺院の建築様式にも様々な変化が見られました。しかし、現在まで続く密教寺院、浄土教寺院はそう数が多くありません。建立当時のまま現在まで続いている伽藍が残されていたら、間違いなく重要文化財指定となって、全国区で有名な観光資源となっているはずです。

院政時代に、院政の主たちの権力の象徴であった六勝寺と呼ばれる寺院群など、名前を聞いたことがない人はいないと思われるほどですが、当時の建物は跡形もないといいます。

興味深いのは、仏像には塑像、乾漆像など、様々な制作方法が伝わっているのに、この頃までの著名寺院について、いわゆる○○式のような建築様式を示す名称は、各種参考書類には載っていないこと。

「建築様式」の名前が出てくるようになるのは、鎌倉時代以降です。和洋、大仏様、禅宗様、折衷様などがそれ。これらのうち、大仏様は平家の焼き討ちで焼失した東大寺再建に用いられた建築様式を指しますが、ほかの寺院で取り入れられることはあまりなかったようで、禅宗とともに伝えられた「禅宗様」が花盛りとなります。残念なことに、鎌倉時代に建立された禅宗様の寺院も現代まで伝えられているものはなく、有名な円覚寺舎利殿も室町時代の作品です。

中世の寺院建築は、それまでの「和洋」(ここでいきなり、それまで ○○ 様という命名がなかったそれ以前の諸々の建築物がひっくりまとめて、『和洋』ということに)、新たに取り入れられた「禅宗様」それに「大仏様」などを、適宜組み合わせた「折衷様」という建築様式も現われ、広く用いられるようになりました。

なお、その後の安土桃山時代、江戸時代など戦乱の世がおさまってから建てられた寺院は、現在にもそのまま伝えられている例がぐっと増えますが、その建築様式は多種多様であり、一言でまとめるのは難しいようです。

伽藍配置

参考書類には「伽藍配置」について図表が載っていて、要暗記項目となっています。ゆえに、受験勉強中の童たちは、スラスラと伽藍配置を述べることが可能かもしれないけれど、そうではない大人でそれが分る人は、相当寺院建築に通じている方かと。

ところで、受験準備中に必要となる「伽藍配置」は古代史のところに出てきたはずで、その後の文化史では上述の「大仏様」「禅宗様」……などの概要を覚えさせられても、「伽藍配置図」は載っていません。当たり前ですが、伽藍配置は寺院さまごとにそれぞれであり、この寺院は ○○ 式伽藍配置である、などと話題になることは参考書の中だけのお話のような気がします。

もちろん、参考書の伽藍配置図の時代(つまり古代史)以降には、伽藍配置の雛形はなくなってしまい皆、好き勝手に伽藍を配置したのかと言えば、そういうことではなく、やはり一定の「型」のようなものはあったようです。なので、仏教建築様式の専門書まで行かずとも、歴史散歩のお供になるようなハンドブックの類には、受験参考書の「伽藍配置図」よりはるかに複雑なあれこれの紹介があります。ただ、あくまで、基本的な「型」なので、すべてをそこにあてはめることはできません。

思うに、寺院さまを拝観する際、必死になってこれは ○○ 様で、○○ 式伽藍配置で……と記憶の引き出しを引っかき回す必要はありません。多くの寺院さまを訪れていくうちに、現地の観光案内版の説明文を読み、これが ○○ 様というものなのか、と次第に理解し、目が肥えていくのが理想です。不可能に近いけれども(ぶっちゃけ、そんなものどーでもいいやし。というのも正解。素敵な寺院さま、荘厳な趣。奥ゆかしいなぁ等々感動できれば ○○ 様なんてどうでもいい話です)。

じゃあ、伽藍配置についてどうすればいいのか? 覚えるべきなのか? と言えば、受験生以外は別に覚えなくとも……と思います。たいてい、大事なことは現地の案内看板に載っていますから、安芸国分寺や周防国分寺などの古代史の時代から延々と続く寺院で、伽藍配置についても強調したい観光資源についてはそこに書かれていることを読んでなるほど、でいいかと。

案内看板に、受験勉強用「伽藍配置」図のどれにあてはまるか云々と解説してあることは稀です(古都奈良の文化財とか行けば知りませんよ)。むしろ、入口に「境内案内図」のようなものが貼ってあることが多いので、それを見て場所を確認しながら拝観すればいいだけのことです。

国家仏教期の伽藍配置

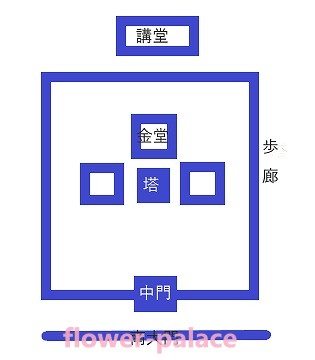

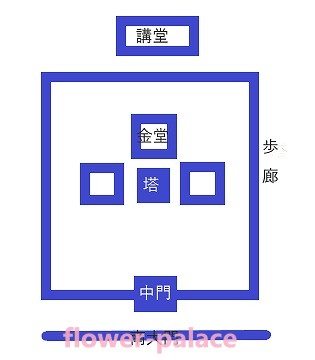

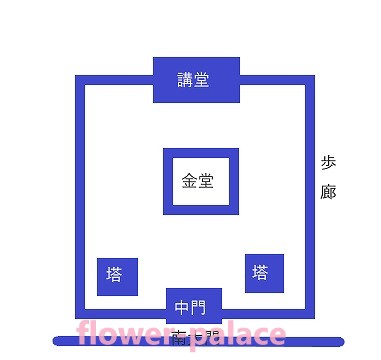

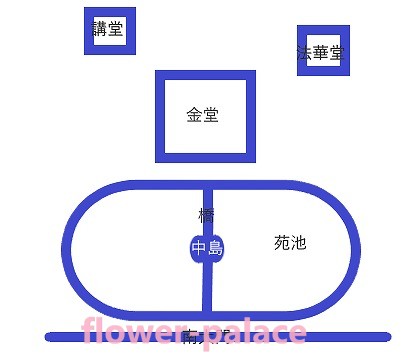

あまりにも無責任なので、最低限のことを確認しておきますと、古代史の時代、いっとう最初の頃は、もっとも大切なものは「塔」でした。「塔」とういうのは、すなわち、釈迦の遺骨を納めたもの。その塔を中心として、それをまもるように金堂(仏像を安置した建物)が取り囲むかたちが、もっとも古い「伽藍配置」飛鳥寺式です。

一つの塔を三つの金堂が取り囲んでいることから「一塔三金堂」と呼ばれました。

そのご、塔が東西に二つ建立されるようになったものが薬師寺式。「二塔一金堂」です。

ちなみに、「講堂」というのはお坊さんたちが、偉いお坊さんからお話を聞いたりしてお勉強をするための場所です。古代史の時代、寺院は教義・経典を学ぶ学問の場、という色彩も強かったのですね。

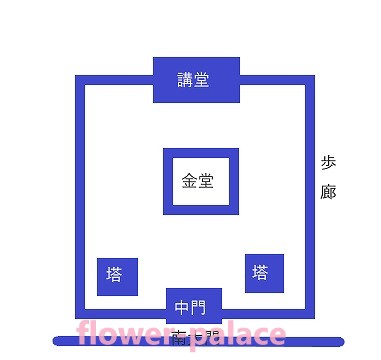

歩廊は廊下です。回廊と書いてある本もありますが、石川先生のご本が歩廊となっていたので、それにあわせました。やがて、時代が進むと塔が寺院の外部に出てしまいます。これが、東大寺式。

つまり、最初はなによりも塔が大切だったのですが、次第に仏像を安置する場所としての金堂が中心となっていき、ど真ん中を占めるようになって、塔のほうは外に押し出されてしまった、というわけです。あとは、参考書等の伽藍配置図をチラ見しておきましょう。

よく、○○国分寺跡(全国にあったはずなので)はどこだ? と調査が進められるにあたり、間違いなくそこが跡地であると推定できる要素のひとつとして、「塔」の跡があるか否かが問題となっています。国分寺が建てられた時代は、どこの寺院も必ず「塔」がある「伽藍配置」だったからですね。

周防国分寺に「塔跡」の説明看板があり、ナニコレ? と思った無知すぎた過去が思い出されます。

山地伽藍

密教がもたらされたのち、寺院は元々の国家行事を行なうところ、お坊さんたちが学問をするところ、というほかに、修行をするところ、という性格を強くもった山岳寺院なども登場します。修験道なんかも盛んでしたし、こんな崖っぷちに!? というようなところに建てられた寺院もあったようですが、残念ながら当時の寺院で現在まで遺されている例は少ない模様です。奈良県の室生寺はその数少ない貴重な遺産です。参拝したことがないので、何もお伝えできませんが。

そもそも、比叡山延暦寺、高野山金剛峯寺といった今に続く著名な大寺院。これら「山地伽藍」と呼ぶそうです。お寺というのは山に建てられる(背後が山)、ゆえに ○○ 山 ○○ 寺、と呼ぶのだ、いうような認識が普通ですが、寺院が山地に建てられるようになるにも歴史があったんですね。

浄土伽藍

日本史から観光地理まで、参考書に必ず出てくる平等院鳳凰堂。10 円玉の寺院です、という説明も定番です。浄土教が盛んとなった平安時代後期には、このような浄土教寺院が盛んに造られたといいます。これら、現在も ○○ 阿弥陀堂などと呼ばれ著名な観光スポットになっていたりしますね。浄土教ゆえ、阿弥陀如来さまにおすがりするからでしょう。

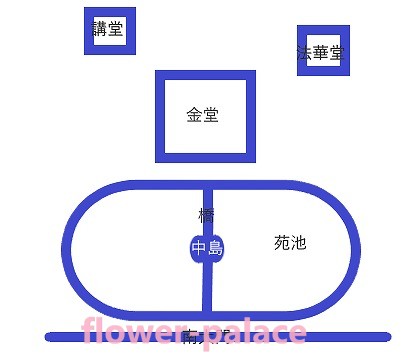

平等院鳳凰堂などその典型ですが、地位も権力もある大貴族が、この世にいるうちから極楽浄土を味わいたいと思って造営したものですから、貴族の邸宅と庭園とがドッキングしたような豪勢な造りです。極楽浄土伽藍、もしくは、単に浄土伽藍と呼びます。

平等院鳳凰堂の写真は教科書や参考書に載っていますし、何ならば 10 円玉見ればいいじゃん、というお話ですが。鳳凰堂の写真って、手前に池があるじゃないですか。これって、当時の貴族の邸宅・寝殿造り定番の池ですね。ほかの浄土伽藍もだいたいこのような造りだったようです。見たことがないので、何もお伝えできませんが……。

上の図は『図説歴史散歩事典』にあった毛越寺(跡地)の再現図からややテキトーに大切な建物だけを抽出して作成したものです。手前に池があってその向かいに金堂があります。平等院鳳凰堂もこんな感じでしょうか。いちおうこれを以て、「浄土伽藍」のサンプルといたします。

禅宗伽藍

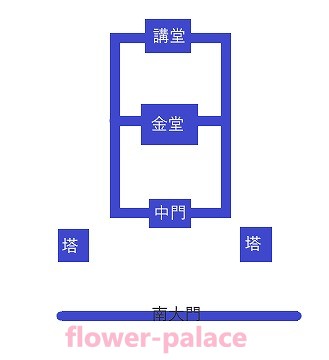

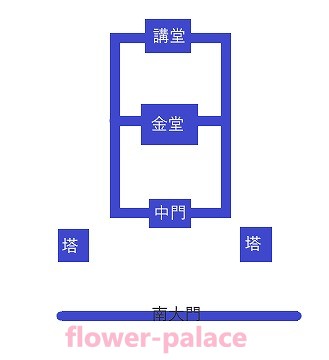

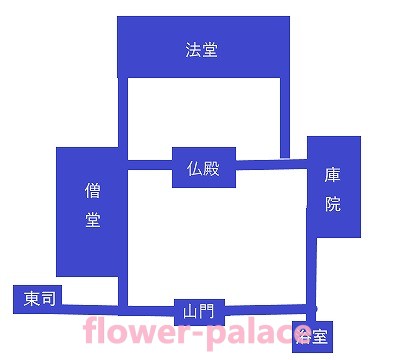

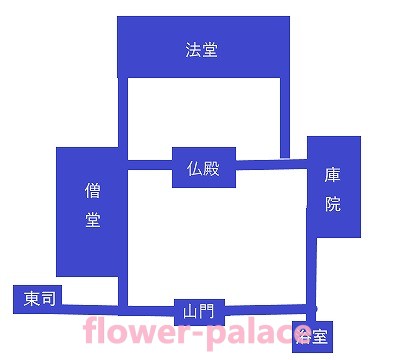

さて、山口市内にはあらゆる宗派の寺院さまがあり、その伽藍配置はそれぞれですので、雛形のようなものは作れません。ですけど、歴代当主の菩提寺は臨済宗もしくは曹洞宗、つまりは禅宗なわけなので、禅宗寺院をご訪問する機会が俄然増えます。なので、禅宗の寺院って、どんな伽藍配置なんだろう? と考えますが、前述の通り、それぞれに違います。そこで、同じ『図説歴史散歩事典』に載っていた永平寺の境内案内図から、どの寺院も共通となりそうな主要建物部分だけを抽出したものがつぎのテキトー伽藍図です。

よく「七堂伽藍」といいますが、現在の永平寺は、再建物で創建当時の建物ではないものの、七堂伽藍がすべて揃った荘厳なものです(行ったことないのですが……)。ここにはその「七堂伽藍」に含まれる建物をすべて抜き出しました。七つありますよね? ということは、これを暗記すれば、「七堂伽藍」についてはバッチリと思われた方、残念ながら、何を以て七堂伽藍に入れるかは宗派によっても違いますので、あくまでもこれは、禅宗寺院のものとなります。

これを見て思うのは、古代から延々と続いていた「金堂」「講堂」が消えちゃっている! ってことです。山門がなんなのかわからない方はおられないと思いますが、ほかのものについては分るような分らないような……ですよね(分る方はこんなところをご覧になってはおられぬはずです)。これまたややこしいこととなるのですが、禅宗寺院には金堂や講堂にあたるものがなくなっているわけではありません。だって、仏像を安置する場所(金堂)、お坊さんたちが学ぶ場所(講堂)は、いついかなる時代でもなくてはならないものですから。つまりは、同じ用途の建物でも名前が違うのです。

例えば、金堂にあたるのは「仏殿」となります。「法堂」というのは「ほっとう」と読み、修行するための道場です。禅宗なのでここで座禅するってことかな、と思いますが、「説法道場」(『図説歴史散歩事典』)とありますので、これが偉いお坊さんのお話をきいて学ぶところ(講堂)にあたるところでしょうかね。座禅を行なう場所は「僧堂」となります。

残る三つの建物ですが、庫院(台所)、浴室、東司(お手洗い)となります。庫院とか東司とか書いてあるのを見ると、何やらすごい建物かと思ってしまいましたが、どこの家にもあるごくごく身近な建物でした。こういうものも七堂伽藍に入るんですね。でも、ないと困るものですので。

そんなわけで、どの寺院でも配置がこうなっているか、必ずこれらの建物が揃っているかはわかりませんが、サンプルとしての禅宗伽藍については以上です。ちなみに、庫院は庫裏となっている寺院さまもありますね。

これ読んで、寺院の拝観に何か役に立つの?

これから、個々の建物についてとか、解説していくつもりだから。現状、配置図だけなので、たいしたお役には立てません。

一歩一歩進めばいいよ、焦らずにね。

参考文献:『図説歴史散歩事典』、受験参考書

※この記事は 20231009 にリライトされました。

【初出】20210601(TRAVELGUIDE@周防山口館)