参考文献一覧表

参考にしたご本の一覧表。ページごとでは面倒なので『タイトル』くらいしか書いていない書籍について出版社、出版年などのデータを整理してあります。気になる本があったらコチラでご確認くださいませ。

現状本の整理が全然追いついていないから、不完全だよ。ごめんね。

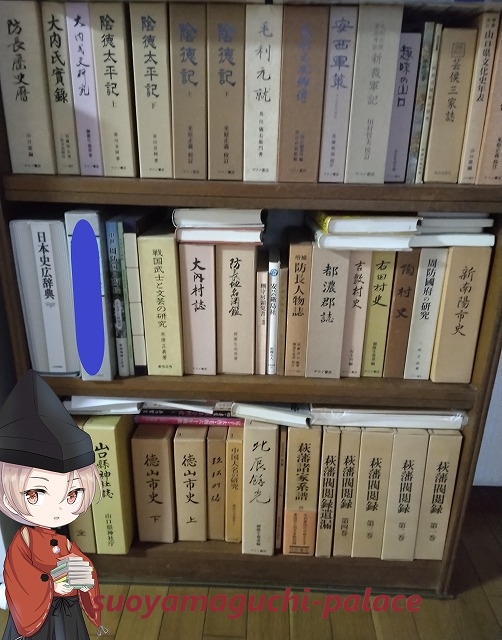

ミルの家の古本用本箱。今はこの 0.5 倍くらいの分量になっています。

[st-mybox title="「参考文献」について" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

202307 現在、読まずに積ん読になっている本を順番に「断捨離」しています。10 年着てない服は捨てろ、と断捨離をすすめる専門家の方々がよく仰っておられますが、本も同じと思います。いつまでも積んであるだけのものは将来も多分読まないです。これ以後は、よほどのことがない限り、もう新しい本は買わないつもりです。また、読み終えた本で、愛着の湧かないものも棄ててます(祖父母の世代くらいでしょうか、辞書は覚えたら食べてしまうって聞きましたが……全部覚えてしまったので不要となって捨てました、とか嘘でもいいから言ってみたいですね)。なので、買ったり読んだりしたわりには、ここに書いてある本はわずかです。

※古書店経由で入手した本は絶対捨てません。どこのどなたの蔵書だったかわからず気持ち悪いため、自室には持ち込めず、リビングに置いてるんですけど。新刊書は容赦なく捨ててます(Kindle だと捨てれないから何気にアレですね。ちなみに、参考書の類は絶対に電子書籍にしないほうがいいです。1ミリも頭に入りません。

[/st-mybox]

タイトル(五十音順)、著者、出版社、出版年、媒体。

例:『大内氏実録』、近藤清石、マツノ書店、?年、紙媒体(⇒ 書かない)(電子版、PDF、探訪資料、チラシ、パンフレット等を必要に応じて表示)

※本来ならば著者名を先頭にすべきですが、ページごとに「参照文献:『○○(タイトル)』」とだけ書いており、著者名不明状態のもの多数ゆえにです。

『歩く地図本』、2012年、ザメディアジョン(雑誌、ガイドブック)☀

『厳島大合戦』※講談のように面白いけれど、典拠が一切載っていないため史料にしづらい

『陰徳太平記』☀※史料とは思っていません(『陶の城』で『読み物』として紹介)

『大内氏史研究』、御薗生翁甫、マツノ書店

『大内氏実録』、近藤清石、マツノ書店

『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、大内文化探訪会、

『大内文化探訪ガイド No.2中世文化の里』、大内文化探訪会、

『大内文化要覧』、大内文化探訪会、

『大内村誌』、マツノ書店

『大内義隆』☀、米原正義、

『月光山泰雲寺の歴史』、山本一成、泰雲寺発行

『下松市史』、デジタルアーカイブ

『玖珂郡誌』☀、

『公方両将記』※非史料(『管領家の庭園日誌』の原文)

『趣味の山口』、マツノ書店

『新南陽市史』☀、

『陶村史』、

『周防国衙の研究』、

『戦国遺文 大内氏編』、

『戦国武士と文芸の研究』、米原正義

『中世周防国と陶氏』☀、新南陽郷土史会、

泰雲寺、リーフレット

『都濃郡誌』☀、

『徳山市史』☀、

『日本史広事典』、山川出版社

『防長古城趾の研究』、御薗生翁甫

『増補 防長人物誌』 近藤清石/御薗生翁甫 マツノ書店

『右田村史』、

『宮島本』☀、廿日市商工会議所

『室町戦国日本の覇者・大内氏の文化をさぐる』、大内氏歴史文化研究会、

『山口県史 史料編 中世1』

『山口県寺院沿革史』、

『山口県の歴史と文化』☀、播磨定男、

『山口県神社誌』、山口県神社庁、

『山口市史 史料編 大内文化』、山口市、

☀は「陶の城」だけで使用しているもの

『下松市史』以外のデジタル史料(除電子書籍)はリンク集に

現状、大量の積読に埋もれています……。ここに載せたのは、一文字でも内容が記憶に残っている「ような気がする」(開いたことがある)ご本という意味でして、読みこなせているとはとても申せません……。

[st-marumozi webicon="" bgcolor="#F48FB1" bordercolor="" color="#fff" radius="30" margin="0 10px 0 0" myclass=""]愛読書[/st-marumozi]

『新版・平家物語・全訳注』、杉本圭三郎、講談社学術文庫

『建礼門院右京太夫集』

『古今和歌集』仮名序、ちくま文庫版

※無人島に一冊だけ持って行くとしたら、多分『平家物語』になると思う。一日でもこれを読まないと気持ち悪い。『大内氏実録』とかは持って行かない。重いし、そもそもまるで面白くない。

[st-marumozi webicon="" bgcolor="#4FC3F7" bordercolor="" color="#fff" radius="30" margin="0 10px 0 0" myclass=""]使ってる古語辞典[/st-marumozi]

『新字源』改訂新版 角川書店

[st-marumozi webicon="" bgcolor="#FFB74D" bordercolor="" color="#fff" radius="30" margin="0 10px 0 0" myclass=""]大人の学び直し[/st-marumozi]

各種試験の受験に際して(大学入試じゃないですよ)、以下の参考書を使いました。現状、最高の日本史参考書だと思っています。

『日本史B講義の実況中継』①②、石川晶康、語学春秋社(1557マデ)

あまりに詠み込みすぎて(全部暗記したとか、エラそうな意味ではないです)、時折、石川先生のご説明が普通に自らの言葉になってしまっているところがあるかもしれません。試験終わったら大半は忘れちゃったんですけどね。

ほかにも良書は多々あるので、機会があればご紹介したいです。下手な専門書に手を伸ばして崩壊するより、石川先生のご本を完璧にするほうが何万倍も価値があります。ただし、完璧にできる人はそうはいないでしょう。同じく、完璧にできていないので、頭が割れてます。