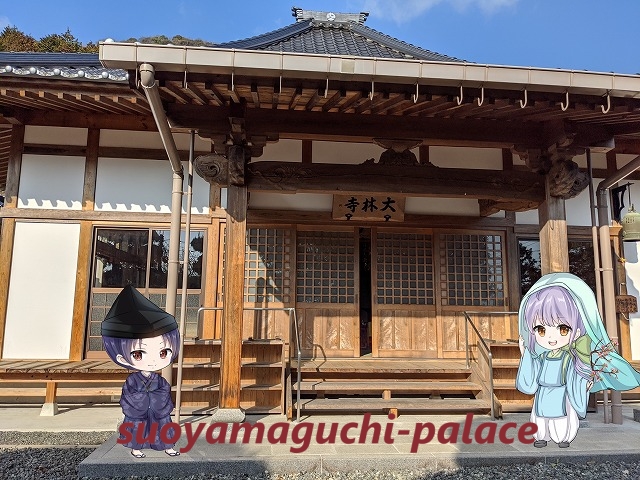

大林寺(山口市朝倉)

山口県山口市朝倉町の大林寺とは?

毛利家臣・完道就晴という人が、荒廃していた寺院を再興してお父上の菩提寺としたのが起源です。明治維新まで続き、現代にも続いていますが、残念なことに歴史ある堂宇は昭和期の火災によって、ご本尊を除いてすべて焼失してしまいました。現在あるのはすべて、それ以降の再建物となります。

大内氏とは無関係な寺院ですが、完道就晴さんが寺院を造った際に、大内氏時代には高嶺にあった観音堂をこの地に持って来ました。観音堂は周防国観音霊場札所となっており、中にある十一面観音立像は県指定の文化財となっています。

大林寺・基本情報

住所 〒753-0061 山口市朝倉町3−14

山号・寺号・本尊 岩戸山・大林寺

宗派 曹洞宗

大林寺・歴史

大林寺は兄弟山の西南麓、朝倉八幡宮の東隣にある。

萩市亨德寺の末寺。宝永元年(1704)、萩藩毛利家家臣、朝倉村の領主・十二代完道就晴が、荒廃していた吉敷郡小俣村の楞厳寺の堂宇を父・完道式部就旨の菩提寺「大林寺」として再興した。寺名は父の法名「一真院殿大林宗槐居士」からとり、本寺である萩亨德寺・三江祖元大和尚を招請して中興開山した。

完道就旨は貞享三年(1686)12月4日に亡くなった(70歳)。墓地は萩城内洞春寺にあったが、宝永元年(1704)に大林寺に改葬し、開基とした。

完道家は八代完道隆慶が毛利元就に仕えてから、十八代治平のとき明治維新で廃藩となるまで毛利家家臣として務めた。

朝倉八幡宮の社坊であった、とも伝わる。

三条公がこの寺を訪れ、山主に梅の花を褒めたところ、盃の中に花片が落ちたので

杯をわれにすゝむるこの寺の梅こそけふの主なりけり

と詠んだという。(参照:『山口県寺院沿革史』)

昭和四年8月、本堂庫裡からの出火で本尊以外のすべてが焼失。古記録、寺宝なども失われた。

その後、付近の廃寺の用材を用い、本堂・位牌堂・庫裡を再建したが、老朽化 が激しく、平成九年に庫裡を、平成二十六年五月に本堂・客殿等を改築した。(以上、参照:由来看板、『山口県寺院沿革史』)

大林寺・みどころ

周防国三十三観音霊場の三十二番札所となっており、本尊の十一面観音は山口県の有形文化財です。

観音堂

元々は大内氏の時代、高嶺・岩戸平にあった観音堂です。大林寺開山の時、この地に降ろされました。本尊の十一面観音は、高さ96.5センチ、桧の一木造り、寄木造りの立像で、胎内に「治承二年」の墨書があったことから、治承二年(1178)に禅忍十輪坊が制作したものであることがわかりました。この時代の仏像で、制作年代、作者がわかることは珍しいことで、たいへんに貴重なものです。(参照:説明看板)

ご開帳は三十三年に一度なので、いつでも本像を見ることはできません。観音堂が大内氏時代の建築物ということですが、昭和時代に本尊以外が火事で焼失してしまったわけなので、建物は再建物となります。残念です。

本堂

立派なご本堂ですが、やはり昭和時代以降の再建物となります。

大林寺(山口市朝倉町)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0061 山口市朝倉町3−14

アクセス

初回は、山口駅から貸切りタクシーを使いました。しかし、地図を見た範囲では歩けそうに思えます。同じ距離感に見える瑠璃光寺までは、普通に山口駅から歩けるわけなので。山口駅と湯田温泉の中間のような位置関係ですので、どちらの駅を使うか迷いますが。ただし、地図を拡大すると分りますが、寺院さま付近の道がややこしく、ナビゲーションを使えば辿り着くと思いますが、ちょっとややこしいことになりそうです。とりあえず、歩いてみてから詳細をお伝えします。

参照文献:『山口県寺院沿革史』、説明看板

大林寺(山口市朝倉町)について:まとめ & 感想

[st-mybox title="大林寺(山口市朝倉町)・まとめ" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

- 毛利家臣・完道就晴が父・完道式部就旨のために整備した菩提寺

- 荒廃してしまっていた吉敷郡小俣村の楞厳寺の堂宇を再興した寺院ゆえ、建立ではなく「整備」とした

- 寺号は完道式部就旨の法名・一真院殿大林宗槐居士からきている

- 開山は萩の亨德寺・三江祖元大和尚

- 完道就旨の墓所は萩城内洞春寺にあったが、大林寺に改葬し、開基とした

- 一説に、朝倉八幡宮の社坊であった、ともいう

- 昭和になって、火災のため本尊以外すべてが焼失。残念ながら堂宇はすべてそれ以降の再建物となる

[/st-mybox]

札所巡りをしている方々にとっては絶対に外せない寺院さまです。本尊以外のすべてが焼失したとありますが、ということは、本尊は観音さまなんでしょうか。県の指定文化財となっているのは、十一面観音立像ですので、昭和の火事で焼けなかったものと思われるためです。

寺院の本尊というのは、本堂に安置されているもの、という認識ですので、寺院さまがご本尊は○○です、と書いてくださってない限り、ご本堂にお参りしたとしても何の仏さまなのかなどわかるはずもありません。お世話になっている『山口県寺院沿革史』にはご本尊の記載がないため、本堂のなかに焼け残ったご本尊が残っているのかどうかは確かめようがありません。

しかし、寺院開山の時に、観音堂はこの場所へ移ってきたのですから、火事で焼けたのならば、その旨記載があり、文化財指定など受けていないはずです。開山は、毛利家臣の人が寺院さまを再興した時点を指すと思われますので、その辺り、どうなのかなぁと思うのでした。

こんな方におすすめ

- 周防国三十三観音霊場を巡っている方(三十二番札所です)

- 寺院巡りを好む方

[st-mybox title="オススメ度" webicon="" color="#757575" bordercolor="#ccc" bgcolor="#ffffff" borderwidth="2" borderradius="2" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

[star3]

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

[/st-mybox]

俺たち的には観音堂だけがゆかりのものだね。

ミルたち的にはね。

新介さま、長閑で奥ゆかしい寺院さまですね。

そうだね。観音堂を大切にしてくださってありがとう。

[st-card myclass="" id="24604" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="on" thumbnail="on" type=""]