清水寺(山口市宮野下)

山口県山口市宮野下の清水寺とは?

清水寺は、奈良時代・平城天皇の御代に創建されたと伝えられる寺院です。古すぎてはっきりしませんが、それが事実とすれば、「山口市内最古の寺院」です。元々は天台宗でしたが、法泉寺さまの代に真言宗に改められました。この寺院がもっとも輝いていたのは、大内氏の時代です。南北朝期のものとされる仁王像、盛見公、義興公によって修築・再建されたとされる観音堂、弘世公が勧請したとされる山王社など、すべてが県の文化財に指定されています。

その後藩政期にも、修築が繰り返され、その度に規模が縮小されてしまいました。それでもなお、大内氏時代の面影を今に伝える貴重な文化遺産溢れる寺院です。

山口十境詩「清水の晩鐘」が詠まれたことでも知られており、その奥ゆかしい風情と閑静な佇まいは市内屈指の名刹にふさわしいものです。

清水寺・基本情報

住所 〒753-0011 山口市宮野下 1127

山号・寺号・本尊 花瀧山・清水寺・千手観音菩薩

宗派 真言宗

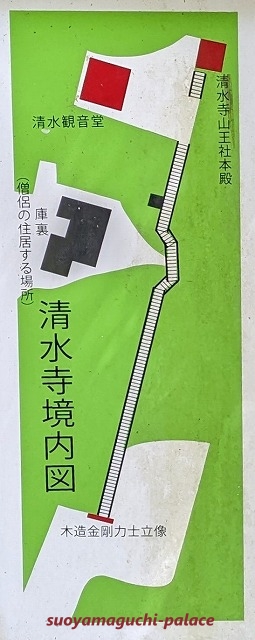

境内図

恋路って?

清水寺入り口付近にいくつか建っている説明看板の類。その中に、「⑩清水寺(下恋路)」なる看板があります。

ご覧のように、書かれている内容は寺院さまのご案内ですが、この「恋路」って地名、なんだかロマンチックでそそられるではないですか。観光需要を増やすためにお洒落な地名に改めたのかと思いましたが、さにあらず。これ、どうやら古くからある地名なんです。『趣味の山口』には、つぎのように書かれています。

「昔、これも山口附近の傳說によく出て來る大内の殿様が或時或日宮野の山で狩猟をして遊ばれた。そしてその狩の歸途この邊で世にも比ない美人に逢ひ、忽ち強い戀情を覚えられたのである」

それいらい、この地を「恋路」というようになった、という言い伝えがあるとかで、この文章をお書きになった先生は「一種の附會說と見るべきが至當である。こう云へば興ざめるがほんとならば仕方がない。」としています。

この地は元々越道(=峠に通ずる村里という意味の名前)といい、越道がやがて恋路となり、恋路という名前から上のような話が連想された模様です。越道が恋路となったのは、自然に変ったのか意図的に変更したのかわかりませんが、先に名前の変更があり、ついで物語を結びつけた、ってことなので、大内の殿様云々は事実無根です。しかし、「これも山口附近の傳說によく出て來る」というのが興味深いですね。

けれども、美女を見かけたあとこの「大内の殿様」がどうしたか、については本にはなにも書いてありませんでした。どこぞの家の殿様とは違い、強引に美女を我が物にした、というストーリーなのかどうかはわからない、ってことです。そんなことをする悪い殿様が大内氏歴代にいるわけないですけどね。

清水寺・歴史

『山口県寺院沿革史』にはおよそつぎのようなことが書かれています(原文・文語体)。

「創立は大同元年で、初めは現在の本堂より三町余東にあった。峨々たる岩窟から千手観世音が出現したから、鎮国安民ために天台宗・伝教大師を招いて本堂(観音堂といった) ほか大小の堂舎を創立して、 観世音の霊場としたという。周防国国庁古文書の建久六年立券中に見える観音の古刹である。

昔は本院を大坊といい、ほかに玉地坊、中坊宝久坊、琳泉坊、地蔵坊、正覚坊という脇坊があった。幾多の年月を経て、大内政弘卿の時に天台宗から真言宗に改め、大坊の名称を山王院、寺号を清水寺としたのだろうか。

本尊について、正観世音であるとも、千手観世音であるともいう(縁起が二種類あって、名称がそれぞれ異なっている)。いつ頃から千手観世音を本尊に定めたのかはよく分らない。

古老の話によると、千手仏が巌窟から出現した。また、開帳の際には奥之院 (出現の跡) に、初中役が三度読経に参詣する古例があり、また明治維新まで開帳の際に御名代の例はなかったと伝えられている。

本堂、鎮守山王権現堂、仁王門の三宇は古くは大内氏から毛利氏に至るまで代々修築された。大内盛見が本堂を修築。政弘は、仁王門を再建した。毛利氏の代には、寛永八年に毛利秀就が本堂を修築している。その後も造営等の棟札があり、勅裁立券にも除地のことが見える。

本堂の建設年代ははっきりしないが、構造と材木はすべて大内氏時代の建物である。

鎮守・山王権現堂は応安七年の建物で古色瞭然。 再建の棟札があり、毛利重就の四字のほかは不明瞭であるが、毛利氏の造営であろう。現在の上屋は昭和六年三月信徒總代の尽力によって改築したものである。

仁王門は寛政年間毛利氏の再建という。

宝物 一、山王権現堂に安置された牌表面に「奉勤請山王権現」。裏面に「応安七年甲寅三月一日」と記されている

一、立券、言上東大寺御領周防国宮野庄田畠荒野杣山在家等目録の事在管大内村(以下略)」

訳注:「初中役」とはなんなのかはわからないです。ごめんなさい。「勅裁立券」はちょっとたいへん。「勅裁」とは「勅」の字がついていることからわかるように、天皇が直接裁決することです。で、「立券」のほうは、広くは土地に関する公文書を作る手続きのような意味ですが、ここでは荘園に関係します。荘園って日本史の中でも目茶苦茶意味不明な事項の一つで、頭割れそうになりますが、二つ合せると「天皇さまが許可して荘園を立券する」ってことになります。(参照:『山口県寺院沿革史』)

建久九年の「勅裁立券」

後三条天皇の延久の荘園整理令(延久元年、1069)とか、記録荘園券契所とか受験参考書で暗記させられたことと思います。朝廷は何度もこうした荘園整理令を出していますがなかなか上手くいかず、大貴族、大寺院などがどんどん勝手に荘園を造って土地を私物化してしまい、国の収入は減っていきました。ですけど、後三条天皇は生ぬるいやり方ではなく、これからはきちんと国が認めた荘園以外は税金を納めてもらうぞ、って命令を出したんです。

「立券」てのは、国に認めてもらい、晴れて荘園として成立することをいいます。それまでは、大貴族、大寺院がここは我々の荘園だ! って言えば、国衙の役人も何も言えないようなところがあったけれど、これから先は記録荘園券契所に証拠書類を提出して手続きを踏まねばならなくなったのです。要は、やんごとなきお方、由緒ある寺社仏閣の土地ゆえ、何となく国衙も見許しにして納税を免れていたような所も、太政官符、民部省符といった公式の書類を提出できないと課税対象になっちゃった、ってことです。つまりはこの「勅裁立券」というものは、荘園として国から承認された証明書類みたいなものですね(多分)。

「建久六年九月の勅裁立券に清水寺院内三町五段(田二町六段、畠九段)の地のことが載せてある」(『趣味の山口』)。つまりは、建久六年版の公的書類に「清水寺」という名前が出てくる=この時点で清水寺は存在していた、ということがわかるわけです。建久六年(1195)は、鎌倉時代の年号です。要するに、寺院の縁起や、地元の言い伝えは歴史学的には「典拠(= 証拠書類)」がないので、単に「古い」「由緒があるらしい」としか言えませんが、こうした「文書」が残っていると、「紛れもなくその時点で存在していた」と証明できるわけです。

だからって、清水寺が鎌倉時代以前はあったかどうか不明の寺だ、って意味にはなりませんが、逆に言えば、鎌倉時代にすでに存在していた事実は学術的にも折り紙つきってことになります。重要なのは、大内氏時代にどうであったか、であるので、鎌倉時代に存在していたのなら当然、それ以降何かしらのかかわりが発生していたといえますね。

この「立券」の文書が「寺宝」って書いてあるので、少なくともこの『寺院沿革史』が書かれた昭和初期には、鎌倉時代から延々と文書が保存され伝えられてきていた、ということになります。『趣味の山口』にも書かれているのでさらに確実です。

山口市内最古の寺院

寺院内の説明看板には、山口市内の寺院はその多くが、大内氏時代以降に建てられたものであることから、山口盆地最古の寺院とされている旨の記載があります。要するに、山口市内が寺社仏閣建設ラッシュとなったのは、大内弘世公の山口開府以降のことだから、それ以前にはあまり何もなかった、って意味だと思われます。

そんな中で、この清水寺は平城天皇の大同元年(806)の創立ですから、大内氏が山口に進出する以前からあった、というぶっちぎりの古刹となるわけです。

え? でもさ、月輪寺とか聖徳太子建ててるし、平城天皇より古いんじゃ? と意見する方がおられるかもしれませんけれど、山口市も市町村合併で大きくなってますしね。だから「山口市内」とか「山口盆地」とかの但書があるんでしょう。

上述の、建久九年勅裁立券が史料としてその名が見える最初だとすれば、平城天皇の頃に建てられたという話は典拠が寺伝しかない、ということになります。残念ながら、寺伝が史料として認められるケースは稀な様な気がします(そんなケースがあるのかないのか、正直知らないです)。とはいえ、だから信用できないと何でも切り捨てる考えには断固反対します。そもそも、そんな方おられず、清水寺は山口市内最古の寺院である、と誰しもが普通に考えています。

大内氏が山口に進出してきたら、おおお、ここにはこのようないにしえの寺院があった、って感じでしょうかね。けれども、室町時代に至ると、さすがに経年劣化によって痛んできたので、応永年間に大内盛見公によって修繕、復興されたということです(説明看板)。これ以降は、大内氏、やがては毛利氏の管轄下となり、代々大切に整備されていくことになります。

清水寺・みどころ

県指定文化財が三つもあります。清水寺観音堂・清水寺山王社本殿・木造金剛力士像です。いずれも建造物なので、現地でそのまま見ることができます。また、山口十境詩のひとつ、「清水晩鐘」が詠まれたところでもあり、詩碑と解説看板が立っています。

なお、現在、寺院内にはどなたもおられません。それゆえに、山門入り口の所に、「清水寺 寺務所」として、神福寺の住所と電話番号が記載された看板が立っています。御朱印希望の人も、神福寺に行かねばなりません。要らないけど。

山門

奥ゆかしく、高貴な佇まい。苔生した長い石段が背後に見えています。建物は藩政期のものなので大内文化とは無関係です。

とにかく石段がとても長い。説明看板の境内図にある通りです。延々と続いているので、かなりしんどい。

木造金剛力士像

説明看板によると、今から約六百年前の南北朝時代の作とのことです。「山門に向かって右に口の開いた阿形、左側に吽形が安置され、ともに榧材の一木造り」。それぞれ、昭和時代に解体修理が行なわれました。

「金剛力士像は、偉大な力をもつ金剛杵を手にし、左右にならんで門の入口を守る像で、上半身裸体で、頭髪は鬘を結び、金剛杵をふりあげた忿怒の相を示している」(説明看板)。

清水の晩鐘(山口十境詩)

「暮雲疎雨欲消魂 獨立西風半掩門 大内峰頭清水寺 鐘聲驚客幾黄昏(暮雲疎雨、魂消えんと欲す 独り西風に立てば、半ば門を掩ざす 大内峰頭、清水寺 鐘音、客を驚かす幾黄昏)」⇒ 関連記事:山口十境詩

この鐘が十境詩が詠まれた大内氏時代のものであるならば、文化財指定を受けており、その旨解説があるはずです。何もないから違うと思いますが、見た感じはかなり古そうです。

清水寺観音堂

明応二年(1493)、義興公代の創建と伝えられています。当時は禅宗様式の大伽藍であったと考えられていますが、江戸時代に修繕が繰り返され、現在は規模も縮小されてしまいました。それでも、残された細部に室町時代の様式を見ることができる貴重な建物だということです。(参照:説明看板)

看板にそう書いてあるから、そうなんだね、って思うけど、正直、室町時代の様式とか言われても、わからないよね……。

……(わからない)。

『山口市史 史料編 大内文化』を参照して補足すると、この観音堂は大同元年(806)、平城天皇によって建てられたものですが、盛見公によって修築され、政弘公代に天台宗から真言宗に改宗されました。なので、義興公が創建した、というよりも再建したのです。教育委員会さまの看板説明文と微妙に違うけれども、出典は寺伝なので、事実かどうかは分からないそうです(ね、寺伝の扱いってこうなるんですよ)。

清水寺山王社本殿

本殿はこの中。ガラスが一枚外れているのは、中をご覧くださいという配慮なのでしょうか? ちなみに、貴重な本殿を守っている外側の建物は「覆屋」(おおいや)といいます。清水寺に限らず、ほかの寺社さまなどでも見かけるものです。

この山王社は弘世公代に、清水寺の鎮守として建立されたといわれています。本殿内部にある木碑に応安七年(1374)と書かれていたため、創建年代が明らかになりました。現在の建物は、永禄年間に改築されたもの。昭和時代に解体修理を行なった時に、前述の「応安七年」と記した墨書が見付かり、創建年代がわかりました。(参照:説明看板)

さて、永禄年間の改築で元々の大内氏時代の建物はどうなったのでしょうか。ほぼ元のままに傷んだ部分だけ直された、つまり、現在我々が目にしているものは、「大内氏滅亡後」に修繕が加えられたけれども、建物は弘世さん時代の趣そのままなんでしょうか? 文化財の保守点検と修繕は、現在でも貴重な文化遺産を次世代に伝えるための大切な仕事です。最近は元々の姿形を変えないように修理事業が行なわれるようになっていますが、現代でも、茅葺きを板葺きにしてしまって地元の人々に悲しまれ、次回の修繕でまた元に戻される、ようなことは少し前までありました。奈良時代の建物が見たい人からしたら、大内氏時代に改築・修繕されたことすら気になるでしょうし、このあたり如何ともしがたいですね。

当山世代塔

歴代住持様方の供養塔。ちょっと奥まったところにあります。ガイドさんが導いてくださったので、自らは行き方がわかりません。二回目ミルたちだけで訪問した時は、見付けられませんでした。

庫裏

庫裏とは、お坊様方が生活なさる建物。唯一なにものかわからない建物がこれで、境内案内図には載っていたから、おそらくそうだと思います。無住ゆえにか荒廃していました。

清水寺(山口市宮野下)の所在地・行き方について

所在地 & MAP

所在地 〒753-0011 山口市宮野下 1127

アクセス

歩いて行くには難しい場所にあります。山口駅から車で行きます。公式アナウンスによれば、「山口駅から車で 15 分」とあります。

常にタクシー使っているけど、宮野から歩けないだろうか?

map から駅が見えないし、拡大しないと道もないじゃないか。石段がキツいからその上歩くなんて苦行だ……。

参照文献:『山口県寺院沿革史』、『山口市史 史料編 大内文化』、『趣味の山口』、文化財説明看板

清水寺(山口市宮野下)について:まとめ & 感想

- 創建は平城天皇の御代、大同元年と伝えられている。

- 史料として残る最初は建久六年(1195)の国衙文書(鎌倉時代)

- 大内弘世が鎮守社として山王社を勧請

- 大内政弘が天台宗から真言宗に改宗

- 大内義興が観音堂を再建したほか、大内盛見代にもあれこれ修繕された模様

- 山王社、観音堂と南北朝期の作品である仁王像とが県指定文化財である(仁王門は藩政期のもの)

- 山口十境詩の「清水の晩鐘」はここで詠まれた

とにかく、風情がある奥ゆかしい古刹です。どういうわけか、この寺院に来る度に法泉寺さまのことを思い浮かべます。山王社勧請したのは弘世さんだし、観音堂再建したのは凌雲寺さまだとわかっており、たんに「天台宗を真言宗に改めた」というかかわりしか出て来ないのですが。けれども、そのような研究が進み、確認が取れていることというのは、長い長い歴史の中でわずかな一コマでしかありません。史料の中に特に重要事項が記載されておらずとも、歴代当主は幾度もこの寺院を訪れたことでしょう。そう思うとき、この麗しい寺院に最もふさわしいのは法泉寺さま以外にないと思うのです。

奥まった場所にあるゆえにか、これまでほかの参拝者の方と行き遭ったことが一度もありません。行きにくい場所ゆえ、ミルたちとしても、洞春寺や瑠璃光寺のようにしょっちゅう来ることは無理なんですが。それでも五回は軽く通っています。ほかに誰もいない貸切り状態みたいな雰囲気がたまらない……。たくさんの観光客の方でごった返すことは、寺院さまにとってはよきことですし、推しの寺院さまにとってよきことならば、当然喜ぶべき。ですが、常にミルたちしかいないというこの状態が好きなので急に参拝者で溢れるのもちょっと嫌という、わがまま全開。そのくらい、独り占めしたい寺院さまです。

あらゆる意味で最高なゆかりの寺院さまです。ここまでまるっと大内文化な感じするところほかにないのでは? どこもかしこも藩政期にいじくられてますし。コチラもそのせいで観音堂は「規模縮小」されてるそうですけど、そういうの見た目的にはあまりわかりませんからね。ただし、残念なことに仁王門だけは「無関係」ですので、こだわる方は騙されないようにしてください。なにやら趣あるので、再建物に見えなかったりするんですけどね。

- 寺院巡りが好きで、特に奥ゆかしい古刹が大好きです

- 国とか県とかの重要文化財がたくさんみたいです。でも、仏像とかで外から見えないものだと面倒なので、建物がいいです(外から見えるものが三つもあります)。

オススメ度:(基準についてはコチラ)

山口駅から歩けないことが難点。それから石段がかなりキツい。それさえなければ、ぶっちぎりの満点なのに……。ただ、奥ゆかしい古寺が都市のど真ん中に存在することも極めて稀ですので、やや郊外にあることも含めて魅力なんだと思いますね。

「山口附近の伝説によく出て来る大内の殿様」って、つまりは二十九代のことなの? ミルはそういう「ろまんちっく」なるものに惹かれてここに来ているんじゃないのか?

父上が行きずりの女性に目を留めるような品のない行為をするはずがない。当主だからといって、領地の人々に迷惑をかけるような行為は御法度だよ。許嫁や恋人がいるだろうし、まして既婚者だったりしたらどうするの?

当然ですとも。そういうことをする人は大内氏歴代のお殿様にはいらっしゃらないと断言いたします。まして、法泉寺さまに限っては(キッパリ)。

※この記事は 20220915 に加筆修正されました。20230321「恋路」についての記述を追加したほか、文体などを改めました。