大内氏館跡(山口市大殿大路)

山口県山口市大殿大路の大内氏館跡とは?

現在の龍福寺境内を含め、かつて大内氏の館があった跡地をいいます。自治体さまによる発掘調査が進められて、研究者の先生方が往時の姿を再現してくださっています。発掘調査の結果は歴史民俗博物館などで資料として販売されていたりしますが、考古学の知識がないと、復元図や説明プレートだけではなにもわかりません。

現地には、当時の遺構をそのまま露出展示したものと、遺構は地下に埋め戻し、レプリカを目に見える形にして復元展示したものとがあります。前者は枯山水庭園と石組溝だけですので、それ以外は復元されたものとなります。

大内氏館跡・基本情報

住所 〒753-0093 山口市大殿大路117−61

最寄り駅 山口駅、県庁前(バス停)

大内氏館跡・歴史

以下の名文に、すべてがまとまっています。

(大内)弘世は正平19年(1364)上洛し、都の風物に憧れ、京になぞらえた街造りにつとめた。一の坂川を加茂川に、東を流れる椹野川を淀川に見立て、街を縦横に区画し、町の名も大殿大路、下竪小路など京都風の町名にした。

大内氏は以後31代義隆までの約200年間、歴代当主はこの地で政務をとり、館のまわりに多くの重臣たちを住まわせて「西の京」といわれる山口の街づくりに専念した。出典:大内文化探訪会『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』14 ページ

つまりは、大内氏が大内盆地(山口市大内御堀)から山口盆地(山口市大殿通)へ拠点を移した(首府機能移転)は、南北朝時代の弘世期のことで、大内氏館跡とは、歴代当主が政務を執っていたところです。

昨今では、あれこれの文字史料に加えて、考古学的な発掘調査による裏付け作業も次々と行なわれるのが常です。大内氏館跡についても、発掘調査によって、様々なことが明らかになってきています。たとえば、以下のようなことです。

一、山口の大内氏館は14世紀頃すでに存在。弘世時代まで遡るとみられている。

二、その後、16世紀中葉の大内氏滅亡まで存続。それ以降は消滅し、跡地は龍福寺となった。

三、現在の龍福寺のあたりがだいたいかつての館跡だとされ、その周辺には敷地を囲むように土塁や堀がある。

歴代当主は京都に滞在 = 在京していたから、京都にも館をもっており、山口に常駐しているわけではありませんでした。これはほかの守護大名たちも事情は同じですが、やがて応仁の乱が勃発、そして終結すると、京を離れそれぞれの分国に腰を落ち着けるようになっていきます。

ただし、この応仁の乱終結後在国するようになった、という通説は大内家にはあてはまらず、大乱勃発前の大内教弘の代からすでに在京をやめてしまっていました。伊藤幸司先生はこれを、「時代先取り」と書いておられます(『大内氏の文化を探る』)。

教弘代、山口の館で在国するようになった頃から、山口の町は都市として大いに発展を遂げたようです。そして、大内氏館も拡充されていった模様です。発展、そして終末についても、発掘調査により証明されています。確認が取れている史実は以下のような点です。

四、16世紀中頃、山口の町も館も最盛期を迎える。

五、このとき、館には三つもの庭園が存在した。

六、しかし、その後まもなく、16世紀後半に館は消滅。跡地は龍福寺になった。

大内氏館跡・みどころ

大内氏遺跡として調査が進められているのは、館跡、築山跡、高嶺城跡、凌雲寺の四か所ですが、もっとも成果があがっているのはこの館跡です。それでも整備計画はなおも続いています。

発掘調査が完了した遺構というものには、二種類の保存方法があります。

一、目に見えないかたち ⇒ 埋め戻して地下で保存

二、目に見えるかたち ⇒ 露出展示または復元展示保存

後者だと、学習のための資料や観光資源にすることもできます。しかし、露出していれば風雨にさらされることになり、文化財の保護的観点からは悩ましい問題が数々生じます。

それゆえ、現在大内氏館跡の保存状況は以下のようになっています。

一、遺構そのものを露出展示 ⇒ 枯山水庭園と石組溝の一部(西門付近)

二、復元展示 ⇒ 池泉庭園や土塁・堀跡・建物跡

つまり、現状でも二つの庭園と土塁、さらに一部の建物跡を見ることが可能。しかし、土塁が復元物だなんて、見間違えじゃないよね? おそらくは、現在のようにぐるっと一周建物(ないけど)を取り巻くような形ですべての土塁が残っていたはずがないので、足りないところは補って修復したのでしょう(未確認)。

将来的には大内氏遺跡すべてを連動させて活用させる壮大なプロジェクトが進行中であり、完了したらすごいことになると思われます。

池泉庭園

中央に島(木が生えているところ)がある、瓢箪形の池。南北約90メートル、東西約20メートル。池の縁に護岸のための石を積み、土塁から池につながる水路から水を引き込んだ。西側には、池を観賞するための建物があったと考えられている。1400年代末に作られ、1500年代半ばまで使われた。(参照:説明看板)

想像していたより、意外に小さい。また、14世紀末から1500年代半ばというと、実際に使われていた時期も短い。凌雲寺さまが1477年のお生まれなので、メインで使っていたのは法泉寺さま以降の人々。築山跡を神社にしてしまってから使われたのだろうか?

ちなみに、池は広大な発掘調査地の中のわずかな部分でしかない。ほかにも、あれこれの跡が見つかっていて、その一部が紹介されている。

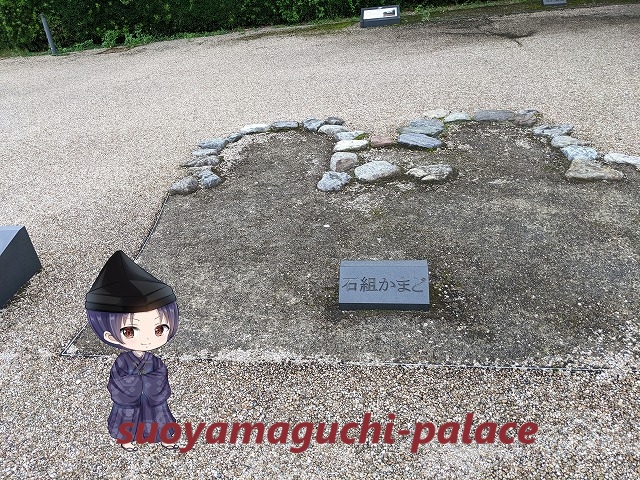

石組かまど

かまどがあるということはつまり、ここに台所があった。この付近からは、調理の道具なども出土している。ガイドさんから教えていただいたのだが、当時食器として使われていた「かわらけ」というものが見つかっている。これは、おもてなしなどに使われると、使い捨てにする。下向公家から亡命将軍まで滞在していた山口なので、それら高貴な方々、および、自らも高貴である館の主たちは、惜しみなくそれらの食器類を捨てていたのだろう。そんな中に、金箔を張った土師器皿があった、と。おそらく、将軍クラスの人物が使ったのだろうというお話。くだんの皿は、つぎの「石組井戸」から見つかった。

流れ公方

流れ公方

石組井戸

いかなる場所に行っても、井戸の遺跡だけは初心者にも一目でそれとわかるわかりやすさ。ここもそうだった(むろん、『井戸』と明記されているし)。

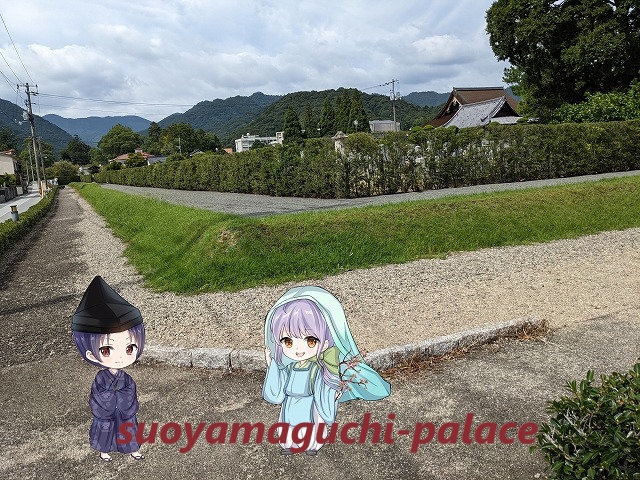

土塁

初秋なので、緑に覆われているところが土塁。ぐるっと巡るとそれなり広いけれど、肝心なのは土塁で囲まれただけがすべてではない、ということ。居住スペースを含めて、町全体が支配下にあるようなイメージです。

石組溝

あんまり雅な遺物じゃないけど、生活排水を処理する施設は必須。

西門

これが、復元されたもの、ということは知っていましたが、全然誤った認識をしていました……。

田舎大名宅の正面玄関なんて、こんなものだよ。僕たち管領を歴任する名門の屋敷ならば……

愚か者! これは「内門」である。

お許しを……。

さらに付け加えると、復元といっても、出てきた遺物をそのまま組み立てて再現したというわけではなく、発見されたのは、柱を据える穴、支える石と砂利くらい。むろん、考古学がご専門の先生方が知識を総動員なさって復元なさったものなので、限りなく実物に近いけれども、まんまこの木戸(正門じゃないので)が出土したわけではありません。

枯山水庭園

あくまでホンモノにこだわる人々にはありがたい、ほぼそのままの形で露出展示されている庭園。1500年代半ばに作られ、その後、火災に遭って庭園としては使われなくなって終わったらしい。すべてではないけれど、当時使われていた石をそのままに再現、復元したもの。

あくまでホンモノにこだわる人々にはありがたい、ほぼそのままの形で露出展示されている庭園。1500年代半ばに作られ、その後、火災に遭って庭園としては使われなくなって終わったらしい。すべてではないけれど、当時使われていた石をそのままに再現、復元したもの。

もっとも、これを造り、楽しんだのは最後の殿様らしいので、適当に遊んでいてください、というよりほか感想なし。

[st-mybox title="ガイドさんから教わった知識" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

枯山水というのは、水を使わずに、石だけで水の流れをあらわしています。

[/st-mybox]

へええ、そうなのね。俺も学んでしまったぜ。

ガイドさんから教わったことは、こんなちょびっとじゃないの。本当にたくさんの貴重なお話をしてくださいました。だけど、ミルがトロいから、すぐに忘れてしまう……。

忘れても、また何度も会いにいって質問すればいいんだよ。色々教えてくださって、本当にありがとうございました!

[st-marumozi webicon="" bgcolor="#F48FB1" bordercolor="" color="#fff" radius="30" margin="0 10px 0 0" myclass=""]館跡拝観記念 2022[/st-marumozi]

※わざと、ピンボケでトリミングしてます。

大内氏館跡(山口市大殿大路)の所在地・行き方につ所在地所在地

所在地 & MAP

所在地 〒753-0093 山口市大殿大路117−61

アクセス

山口駅から街歩き。敢えて言います、歩いてください! そうでないと、街並みがわかりません。さらにいうと、県庁前バス停から歩いたところで、あまり近くないです(10分くらいかかる)。

※この記事は 20231218 に一部加筆修正されました。

参照文献:『大内文化探訪ガイド No.1中世文化の里』、山口市教育委員会「史跡大内氏遺跡保存活用計画」2019年 PDF、『大内氏の世界を探る』、館跡各種説明看板

大内氏館跡(山口市大殿大路)について:まとめ & 感想

[st-mybox title="大内氏館跡(山口市大殿大路)・まとめ" webicon="st-svg-file-text-o" color="#757575" bordercolor="" bgcolor="#fafafa" borderwidth="0" borderradius="5" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

- かつての大内氏館跡の発掘調査の成果を展示したもの

- 当然ながら元の「館跡地」を整備したことになるが、一部は現在龍福寺が建っているところなので、発掘はできない

- 池と建物跡は地下に埋め戻し、復元物を展示。「池泉庭園」として楽しめる

- 枯山水庭園と石組跡は当時の遺構をほぼそのままの復元展示したものとなる

[/st-mybox]

残念ながらここは、近世のゴージャス天守閣の城跡ではなく、守護館です。しかも、その跡地には毛利隆元が菩提寺を建てるなど 21 世紀の研究者の先生方を無視した舅供養を行なってしまったことがわざわいし、すべての跡地を発掘することができません。館跡 = 龍福寺さま寺地となってしまっているからです。ゆえに、寺地以外の場所でしか調査が行えないのです。それでも、自治体さま、研究者の方々のご尽力には毎度毎度頭が下がります。残念なことに、素人には、説明文を見ても往時の姿を想像することは不可能。貴重な研究成果を享受する準備が、まだできていないようです。

史料(≠資料)史料(≠資料)とうるさい歴史学の教授先生方も、最近は考古学の権威とタッグを組んで互いに不足する部分を補い合って、研究成果は飛躍的に上がっています。そんな状況下でこんなことを書くとまたしてもぶん殴られそうですが、ある受験参考書には、歴史ってのは、多分に想像力を働かせねばならない学問である、みたいなことが書いてありました。雅な宴が開かれていた御館が跡形もなくなり、排水溝跡だけそのまま見えていても、それだけでぱぱっと全体像を描き出すことは研究者の先生方以外には無理です。ゆえに、露出型展示してくださってあると、とても有り難いのです。

でも、館ごと復元することは多分無理だし、そこは受験参考書にあるように、「想像力」が必要なんだろうと思います。排水溝跡とちゃちな池だけで雅な宴が想像できる方は創作の道を歩むのがいいかもしれません。事実は意外にもちっぽけな館だったんだろうな、と池を見ながら思いました。東京ドーム何個分とかの巨大な館と芦ノ湖みたいな湖がある庭園でも想像していたのでしょうか……。今はただ、跡形もなくなった、という事実を前にしてまたしても寒風が吹きすぎていくのを感じます。はぁ……。

こんな方におすすめ

- 大内氏にゆかりの地を回っていて、復元物や跡地でも感動できる方

- 考古学の知識があり、特に中世の建造物に関心があるすべての方

[st-mybox title="オススメ度" webicon="" color="#757575" bordercolor="#ccc" bgcolor="#ffffff" borderwidth="2" borderradius="2" titleweight="bold" fontsize="" myclass="st-mybox-class" margin="25px 0 25px 0"]

[star3]

とりあえず、山口に来たら必ず行くべきところでしょう。でも、井戸やかまどの跡とか見ても面白くない、と感じる方は、庭園と土塁だけであまり真剣に見学しないほうがいいかもしれません。

(オススメ度の基準についてはコチラをご覧くださいませ)

[/st-mybox]

イマドキの寺院よりもちっちゃいね。家来だった俺の屋敷とか、どんだけちゃちだったんだろ?

だろ? 俺、もうイマドキに棲みつくことに決めた。へへへ。

こら、待ちなさい! 現在見ているのはあくまでも、発掘調査が終了した部分だけだよ。土塁を一周しただけでも、どんくらい大きいかわかるじゃない? そもそも、御館は一つではなかったし、町全体を支配して……いや、治めておられたんだよ?

(……)

[st-card myclass="" id="24604" label="" pc_height="" name="" bgcolor="" color="" webicon="" readmore="on" thumbnail="on" type=""]