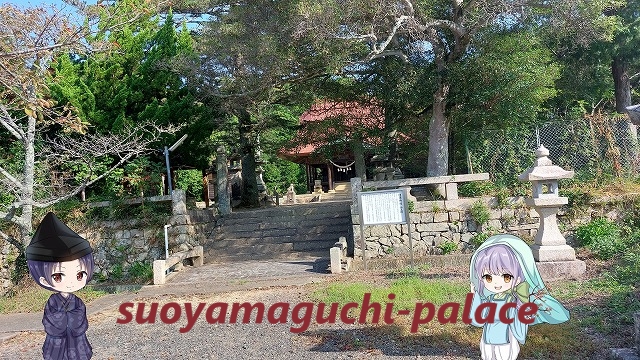

日吉神社(山口市陶)

山口県山口市陶の日吉神社とは?

大内氏の分家の中でも、重きをなした陶の一族の名字の地「陶」にある日吉神社です。大内義興勧請説と陶弘政勧請説とがあり、いずれが正解かわかりません。しかし、陶一族が陶の地にいたのは、わずかな期間であり、大内義興の代にはとうにこの地を離れていました。弘政勧請説を取るならば、日吉神社が勧請された時期も早まります。

どうやら、大内義興勧請説が優勢のようです。だとすれば、歴史はやや新しくなります。近江の総本社から勧請されたというとてもシンプルなご由緒です。

日吉神社(陶)・基本情報

ご鎮座地 〒754-0891 山口市陶 4165

御祭神 大国主命

配祀神 二十柱配祀

社殿 本殿、弊殿、拝殿

主な建物 鳥居、狛犬、灯籠、手水舎、神庫ほか

主な祭典 例祭(四月十三日、十四日)、新嘗祭(十一月二十七日)

(参照:『陶村史』、『山口県神社誌』、現地説明看板)

日吉神社・歴史

「むかしは山王大権現または山王社といっていたが、明治四年から日吉神社になった。主神は大国主命でありそのほかに二十柱の神様を合せ祀ってある。

防長風土進案には永正元年(1503)年、大内義興の時造建とあり、『当所の領主陶弘政の時江州(滋賀県) 日枝より勧請』とつけ加えられてある。社紋に大内菱を用いてあるのも大内氏や陶氏との関係が深いからであろう。

日吉神社の石造物に、元禄十年の鳥居や安永五年から次々と造られた多くの灯籠や嘉永五年の玉垣、天保五年の手洗鉢や石柱、文政四年の狛犬等江戸時代の建造である。

社殿の東側には河内社の鳥居があり社殿の後方には 『弁天御神』の祠がある。

日吉神社は沖の開作の守護神として名田島の住民も全部が氏子であった。例祭は四月十三日、十四日に行われている。」(看板説明板)

日吉神社の総本社と言ったら、比叡山延暦寺と神仏習合した日吉大社で、その通称は山王権現です。天台宗の鎮守神としてあらゆるところに勧請されました。というようなことで、ここ陶の地にも「山王社」が勧請されたわけですが、のちに神と仏が分かたれたとき、日吉神社と改名されました。しかし、いまなお「さんのうさま」と呼ばれているらしいことが、説明看板からもわかります。

『陶村史』によれば、「日吉神社は沢山の神々を配祀しているのが特色」とあります。大国主命のほかに二十柱の神様が合せて祀られているというのは、よくあるようにいくつかの小さな神社を合祀して一つにまとめた、というよりも、最初からたくさんの神様がおいでになった、ということのように読めます。

山口周辺の日吉神社は、「大同年間から享保年間までの九百余年の間に鎮座したもの」(『陶村史』)で、陶の日吉神社がその中で最も古いというわけではないそうです。しかし、神紋が大内菱であることから、大内氏、陶氏とのかかわりが深い神社であることは疑いがなく、その意味では「郷土の社としては由緒あるもの」(同上)といえます。

神社が勧請されたのはいつか、勧請したのは誰か、という最も重大な点についていくつかの意見があり、解決されていないことが非常に残念です。

一、大内義興が永正元年(1503)年に比叡山より勧請

二、陶弘政が江州日枝より勧請

三、正護寺の住職が比叡山から勧請

一が神社庁の本に採用されている説(参照:『山口県神社誌』)。二についても、神社庁の資料に「元文元年当社再興の棟札には陶惣郷の鎮守として陶弘政の創建とあるも不詳」と書かれているそうです(参照:『陶村史』)。陶の地が文字通り、分家・陶一族の名字の地であること、弘政代には陶にいたこと、陶氏ゆかりの正護寺が山王社の社僧をつとめていたことなどから、限りなく正解に近い気がします。三について。名田島には神社が一つもなかったので、それらの人たちが沖の開作をするために建てられたのがこの神社だという説。だから、島の人たちは皆、この神社の氏子でした。(参照:『陶村史』、案内看板)

『陶村史』によれば、もともとこの神社の例祭は十一月十九日に行なわれてきましたが、大正五年以降、現在の四月十三・十四日に変更されたといいます。また、かつて名田島に六つの摂社がありましたが、大正七年にそれぞれ独立してしまったそうです。

日吉神社・みどころ

『陶村史』には、神社の「石造物」について、非常に細かく記されています。残念ながら昭和時代に書かれた書籍であるため、その後神社の景色も変ってしまった可能性はあります。しかし、それよりは新しい『山口県神社誌』と重なる記述も多数あるので、おおよそのところをまとめておくとつぎの通りです。

鳥居(元禄十年、天保十年)、灯籠(明和六年、安永五年、文化八年、文化十三年)、狛犬(文政四年)、手洗鉢と石柱(天保五年)、「四百十五年記念碑」(大正七年)、「四百六十五年式年大祭記念」(昭和四十二年)

「弁天御神」の小碑(社殿の背後にある)、「河内社」鳥居(社殿の東側にある):社地背後の河内様の鳥居。元は山田にあったものを移築してきた木造の祠を、経年劣化に伴いコンクリート製に改築しました。毎年祭りが行なわれているといいます(参照:『陶村史』)。

「一の鳥居近くの狛犬は特別大きくて珍しい形をしており、境内の灯籠の一つはこれ又柱の高い点で珍しい」(『陶村史』)とあり、鳥居の近くには確かに大きな狛犬があるけれど、鳥居には元禄十年と天保十年のものとがあるらしいことは『陶村史』、『山口県神社誌』ともに同じ記述。でも、鳥居は一つしか見付けられなかったので、これが一の鳥居なのかどうかはわかりません。鳥居から境内までは長い参道が続いており、参道脇にじつに多くの灯籠がありました。このうちのどれかが、『陶村史』に書かれた「年代物」の灯籠なのだと思います。

なお、神紋が大内菱ということだけれど、これは間違いなくそうなのですが、社殿はじめ境内の建築物にそれとわかる大内菱は特に見当たりませんでした。

鳥居

かなり真新しく見えますが、きちんと「元禄十年」と刻まれています。両脇の狛犬、台座が巨大であることにびっくりで、『陶村史』にある「特別大きくて珍しい形」の狛犬は、いかにもコレなんじゃないかと思われますが、確定はできません。

手水舎

石柱

意識して撮影したわけではないので、見づらいけれど、拝殿の手前、石段の先にある一対の柱が『陶村史』にある天保五年の石柱。

拝殿

日吉神社と名前が変っても、扁額は「山王宮」となっていました。脇からも拝見します。

灯籠

『山口県神社誌』の境内案内図によれば、嘉永五年製の「大灯籠」があるはずですが、どうやらここに写っているものではなく、鳥居付近にどデカいものがあったのを、撮影し忘れた模様です。三回目行かなくては……。

また、『陶村史』にある「柱が高い点で珍しい」という灯籠についても、どれを指すのか確定できていません。石柱後ろにチラ見えている灯籠はやや柱が高いような気がしますが。これも次回確認ですね。

四百十五年記念碑

祠

『陶村史』によると、社殿の背後に「弁天御神」の祠があるということでしたので、位置から見て恐らくはこれがその祠と思われます(※本には祠ではなく、『碑』と書いてあったのですが、境内にはそれらしきものはないこと、祠は存在するし、後述する河内社のコンクリート製の社がこれであるとは思えないことから、誤植ではないかな、と)。

河内社の鳥居

日吉神社には鳥居が二つあり、そのことは、『陶村史』の記述からも、『神社誌』の境内図からも明らかです。しかしながら、この鳥居は場所的に見ても社殿の外れにあって、日吉神社のものとは考えにくく、境内神社の類に附随するものと思われます。

『陶村史』によれば、社殿の東に河内社の鳥居がある、とのことなので、どうやらこれがそれなのではないかと思います(ただし、東がどっちとか分ってない……)。河内社というのは、元は別の場所にあったのですが、その後日吉神社の社殿の背後に移されて来たそうです。木造の祠でしたが、壊れてしまったので、コンクリート製の新しい祠を造ったとのこと。

で、社殿の背後にある祠、といわれると、上述の「弁天御神」の祠も同じく、社殿の背後にあることになっています。これより後ろにもっと立派なコンクリート製の祠があるのか、それとも、弁天御神と思っているものが、じつは河内社なのか(だったら、弁天御神はどこ?)となります。

しかし、これほど大きな鳥居があること、日吉神社の境内社という扱いにはなっていないこと、などを考え合わせると、後山に何か大きな祠があるのではないか、と思ってしまいます。その確認のために、二回目訪問したことをすっかり忘れて帰宅してしまいました……。

陶はまたしても見落としだらけなので、次回の宿題とさせてください。

日吉神社(山口市陶)の所在地・行き方について

ご鎮座地 & MAP

ご鎮座地 〒754-0891 山口市陶 4165

アクセス

最寄り駅は「四辻」です。現在、陶の史跡をまとめているところですので、詳細は少々お待ちくださいませ。

参考文献:『陶村史』、案内看板、『山口県神社誌』

日吉神社(山口市陶)について:まとめ & 感想

- 大内氏の分家・陶氏の名字の地・陶にある日吉神社

- 大内義興が勧請したとも、陶氏の先祖・弘政が勧請したともいわれ定かではない

- いずれにせよ、近江の総本社から勧請されたことは確か

- 山口市内に数多くある日吉神社の中では、さほど歴史が古いものではない

- 江戸時代以降に寄進された石造物が多数あり、人々の信仰の深さをうかがわせる

一度目、タクシーでさらっと訪問。陶じゅうの史跡を網羅しようと思ったが、陶窯跡で挫折。じつは立て看板から窯まではあっと言う間なので(別項目で解説します)ちょっとだけお待ちいただくことは十分に可能でしたが。しかし、その折、正護寺、艫綱の森、寄舟神社だけで二万円かかり、とてもじゃないけど、破産すると思われたので、今回は徒歩。すると、面白いように多くの場所を回ることができました。しかし、朝の六時から活動開始、昼過ぎくらいに疲れ果てて休憩と思えど、周囲には何もなし。

仕方なく山口へ帰りましたが、電車の本数が絶望的に少なく、到着は夕方近くになってクタクタ。その上、実はあれもこれも見落としていました。車ならば、疲れ果てることもなく、いともたやすくそれらの見落とし箇所を回れたはずです。でもって、上の金額にちょい上乗せくらいですんだかもしれません。

しかし、歩かなければ見付けることが出来なかったモノは山とありました。徒歩で極めるか、スマートにタクシーか、決めるのは経済状況ですが、タクシーがいいのにお金がないから歩くほかない……という方は多少の資金がプールできるまで動かないでいるのも一つの手です。とにかく、すさまじく歩くことになります。だいたい、一日三万歩を平気で歩けるかどうかを目安としてください(歩けます)。

嘘だろ? 倒れるほど歩いたのに、収穫なしなんて。

だからさ、どうして君たちはいつも、事前計画をきちんと立てないの? もう、嫌と言うほど教えたよね? 面倒に思えても、詳細な計画を立ててから行動しないと、こんな風な無駄なことになるんだよ。

計画を立てないミルが悪い。俺はついていくだけだから。

あんまりじゃん……。君にも立派な頭がついているんだから、少しは考えてよ。まあ、いいよ。陶には見落としが山とあるし。タクシーだと面倒と思った陶窯が終わったから、後は貸切りで普通に回ろう。

わぁ、貸切り嬉しい♪

OWNER がお金を出してくれたら、だからね(無理と思ふ)。